9月23日朝、札幌からJR函館本線に乗って小樽に着いた。

昨夜泊まったゲストハウスで5時頃に目覚めてしまい、時間の潰しようがなく、予定より早く

小樽に向かったのだ。

小樽は石狩湾に面した港湾都市で、ニシン漁で栄えた。いまは小樽運河をはじめ見所の多い町として、観光の拠点となっている。この日も朝から駅通りを多くの観光客が歩いていた。

駅前のレンタサイクル屋が開くのを待って借りる。今朝は快晴。運河に沿って走ると、海から吹いてくる風が心地よい。

最初に向かったのは、〈小樽市総合博物館本館〉。駅から北へ、自転車で15分ぐらいかかる。ここで観たのが、「ストーリーマップでめぐる伊藤整の『幽鬼の街』」展だ。

★小樽市総合博物館本館

『幽鬼の街』と小樽の街

伊藤整は1905年(明治38)、北海道松前郡生まれ。翌年、現在の小樽市に移住し、この地で育つ。小樽高等商業学校(現・小樽商科大学)では、小林多喜二の1年下だった。この頃から詩作をはじめ、21歳で上京する。

『幽鬼の街』は、1937年(昭和12)に『文藝』に発表された小説。翌年、『文学界』に載った『幽鬼の村』とあわせて、長篇『街と村』(第一書房)として刊行された。

今回の展示に合わせて刊行された冊子で、『幽鬼の街』を読んでみたが、一口に要約しづらい、不思議な手触りのある小説だ(以下、同展図録を参照)。

主人公・伊藤ひとし(伊藤整の本来の読みは「ひとし」だ)が10年ぶりに故郷の小樽に帰り、街を歩く。場面が進むにつれ、過去と現在が行きつ戻りつする、突然、小林多喜二が現われるが、彼は「死人のやうな顔」をしている。小林は本作が発表される4年前に築地警察署で拷問死しているのだ。その後、生者と幽鬼がいる街を主人公がさまよう。

今回の展示は、北海学園大学人文学部大学院の武田佑希子さんが2023年に発表した『幽鬼の街』をめぐるストーリーマップがきっかけになった。ストーリーマップとは地図、テキスト、画像、動画などを組みわせることができるアプリケーションだという。

武田さんは、初出『幽鬼の街』に挿入された伊藤整手書きの小樽の街の地図やフィールドワークをもとにして、ストーリーマップを完成させた。

小樽市総合博物館本館の展示では、そのストーリーマップを体験することができるとともに、『幽鬼の街』で描写された場所の写真などを展示するもので、臨場感があった。

同作の冒頭には、小樽駅前の土産物屋が並ぶ一角が出てくるが、そこに「北海道名産アイヌのアツシ、熊の彫りもの」などと並んで、「手宮の古代文字とその因縁」とある。こういう

題名のパンフレットを売っていたのだろうか。

博物館を出たら、隣に〈手宮洞窟保存館〉があったので驚いた。入ってみると、奥の方の壁に模様らしきものが見える。これは古代に刻まれた文様だという。幕末に発見され、明治期に榎本武揚が学界に紹介したそうだ。貴重なものだろうが、ほかに見るものもなく、ちょっと

拍子抜けするような洞窟だった。

運河に沿って町なかに戻ると、〈小樽市総合博物館運河館〉がある。ここでも「『幽鬼の街』展」が開催中で、小樽の古い写真が展示されていた。

そこからすぐのところにあるのが色内で、かつて国鉄手宮線の色内駅があった。

『幽鬼の街』にはこうある。

「この道をゆけば。右は色内町へ出る角で北海拓殖銀行、左は堺町の角で三菱銀行があり、その五階には小樽商工會議所がある。向角の右には小樽郵便局の低い二階建の古色蒼然たる玄関があり、左角には白亜の現代風な第一銀行小樽支店が聳えてゐる。その並びに沿つて坂を上れば、為替貯金局があり、日本銀行小樽支店が四隅に塔のある大きな姿態で蹲つてゐる。ここは商業都市小樽の中心地なのだ」

このうち、現在も残っているのは日本銀行小樽支店で、現在は〈日本銀行旧小樽支店金融資料館〉として公開されている。

そして、ここに出てくる「為替貯金局」が1952年に新築移転した「小樽地方貯金局」が、1976年に「小樽市分庁舎」となった。そこで開館したのが、今回訪れる〈市立小樽文学館〉なのである。

展覧会と図録が充実

小樽文学館はこの建物の2階の半分を占めている。残り半分と3階には〈市立小樽美術館〉が入っている。

★小樽文学館の入口

入って左手には図録などのミュージアムショップと古本コーナーがあり、右には〈JJ‘s

カフェ〉がある。ここでお会いしたのが、玉川薫さんだ。

★ミュージアムショップ

私はかつて、〈徳島県北島町図書館・創世ホール〉でユニークな講演会を手がける小西昌幸さん、〈名張市図書館〉で江戸川乱歩の資料を収集し、書誌を刊行した中相作さん(当時)、小樽文学館の玉川さんを並べて、「日本三大公務員」の称号を奉ったことがある。お役所の

枠を壊す独自の活動に敬意を表したつもりだ。

ただ、私が実際に小樽文学館を訪れたのは、そう書いたあと、「小樽論2 まち見て歩き」展が開催中の2006年1月だった。

展示も素晴らしかったが、ここで発行されている図録がよかった。300円~1000円程度の買いやすい値段で、コンパクトに編集されている。その場で数冊買い、東京に帰ってから通販でも買った。

当時、玉川さんは副館長だった。久しぶりにお会いした玉川さんは、館長を経て、定年退職後も学芸員として関わる。

「ここは1978年開館です。私が学芸員として採用されたのが翌年の1979年なので、もう45年もここにいるわけです」と、玉川さんは笑う。その背後には、定年を迎えた際に館員から贈られたフィギュアが飾られている。

★玉川さんのフィギュア

まず、展示室を案内していただく。

ここでも『幽鬼の街』展を開催中だ。文学館では、原作の草稿や初出雑誌・初版本、伊藤整の履歴などを展示する。

★『幽鬼の街』展

冊子の表紙に使われた高山美香さんの絵も飾られていた。高山さんは札幌市在住のイラストレーター。館内に飾られる小樽ゆかりの作家のミニチュア人形も、高山さんの手になるものだ。『幽鬼の街』でも原作を読み込んでイラストを描いたという。

★高山美香『幽鬼の街』装画

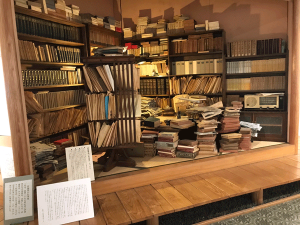

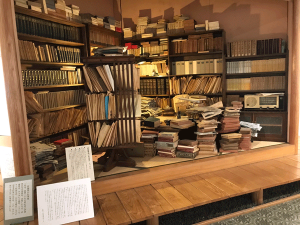

そこから常設展示に向かうところには、伊藤整の昭和30年代の書斎が再現されている。

多くの小説や『日本文壇史』などがこの場所から生まれた。

★伊藤整の書斎

常設展示の手前に、無料展示スペースがある。「市民なら誰でも企画を持ち込めます」と

玉川さん。年に5、6回開催する。こことカフェ、古本コーナーはチケットを買わずに利用できる。

館が企画する展覧会は、かつては年に10回やったこともあるが、現在は年5、6回開催する。無料展示も合わせると、年に10回以上も展示をやっているのだ。こんな文学館、ほかにはないだろう。

文学館を築いた人たち

『市立小樽文学館開館30周年記念誌』によれば、1976年に市民の間から文学館を求める声が上がり、それを受けて、翌年小樽グリーンライオンズクラブが中心となり、文学館設立期成会が結成される。同年8月に〈今井デパート〉小樽支店で「小樽文學展」を開催し、のべ7000人が訪れた。

この活動を通じて、小樽出身やゆかりのある作家と遺族から寄贈が続いた。それらをもとにして、1978年11月に開館した。美術館の開館は翌年である。

この時点では札幌の〈北海道文学館〉は、独立した館を持っておらず、小樽文学館は地方の文学館の先駆けだった。

玉川さんは福井市生まれ。北海道大学で国語学を専攻し、卒業後は東京の出版社で働いていたが、公募により文学館に採用される。

「設立期成会に勤務し、開館時から学芸員だった先輩が木ノ内洋二さんです」と、玉川さんは云う。

木ノ内さんは小樽市生まれで、明治大学を中退後、小樽に帰ってきた。文学に造詣が深く、

古本屋に入りびたったという。澁澤龍彦と交流し、稲垣足穂の『少年愛の美学』には「Y.K氏」として登場するという。

「詩人として詩集も残しています。世の中にはすごい人がいるんだなと思いました」と、玉川さんは振り返る。

木ノ内さんは2002年まで小樽文学館に勤め、2005年に亡くなる。追悼文集『詩人・木ノ内洋二』の編集後記で、玉川さんは「木ノ内さんは、私のただ一人の先生であった」と記している。

同館の最初の企画展は「並木凡平 生活をうたう」。並木は小樽新聞で口語短歌を推進した歌人。このとき4ページの図録というか小冊子を発行した。その後も展覧会ごとに小冊子を

発行している。

1986年には、設立期成会が発展するかたちで「小樽文学舎」が発足。文学館の友の会的な組織で、会員の会費をもとに図録・グッズなどを制作する。この売り上げが館の支えになっているのだ。

1990年代になると、展示の小冊子もページ数が増え、図録になっていく。その最初は1993年の「海の聖母 詩人・吉田一穂」展だろうか。その後、「小熊秀雄と池袋モンパルナス」展、「あがた森魚二〇〇一年一〇〇一秒」展、「伊藤整の『日本文壇史』」展など、ユニークな企画の展覧会が増えていく。

1999年の「昭和歌謡全集・北海道編 流行歌に見る民衆史の深層」展の図録は230ページというボリュームで、表紙の根本敬の絵にインパクトがあった。この展示は観てみたかった。

そして、亡くなった小笠原克館長のあとを受けて、2000年に日本近代文学研究の亀井秀雄さんが館長に就任。毎月、講座を行なうなど、文学館を発展させるために熱意を注いだ。

「亀井館長は『文学館と文学舎は両輪の存在だ』と話されていました」と、玉川さんは話す。亀井さんは文学館は文学研究者だけが集まる場所ではなく、「市民が自分たちの物語を作る場所なのだ」と書いている(「小樽文学館という場所で」、『WEB大学出版』第58号)。

2002年には「小樽・札幌喫茶店物語」を開催。喫茶店主の座談会、嶽本野ばらの講演、

あがた森魚のライブと盛りだくさん。企画に協力した沼田元氣さんの喫茶店案内本まで出て、東京でも話題になった。

このとき、会場内に植草甚一の蔵書や愛憎品を飾った〈J.J’s カフェを会場に仮設。それが展示終了後に常設のカフェになったわけだ。

★JJ‘sカフェ

「このカフェをドネーション(寄付)制にして、誰でも使えるようにしようと提案したのが

亀井館長でした」と、玉川さん。

14年間、館長を務めた亀井さんだが、がんに罹り、2014年に退職。そのあとの館長になったのが、玉川さんだった。

2021年に玉川さんが定年を迎えると、同館で学芸員を務めていた日本文学研究者の亀井

志乃さんが館長となる。志乃さんは亀井秀雄さんの息女である。

「今回の『幽鬼の街』展では、伊藤整研究者の内山景一朗さんが小樽の街の風景を解説してくださっています。それによって、作品が立体的に感じられます。こういう個人の記憶を記録して、今後の展覧会につなげていきたいと思います」と、亀井さんは語った。

小林多喜二と古本バザー

小樽文学館の所蔵資料は、開館時には約3、4万点だったが、現在は約9万点まで増えている。近年は、医師で詩人の河邨文一郎、劇作家の八田尚之らの資料が遺族から寄贈された。「展覧会を開催することが、関係資料の寄贈につながることも多いです」と、玉川さんは説明する。

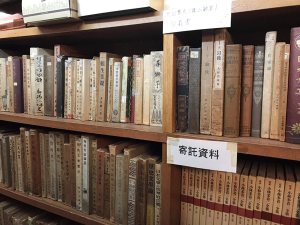

いよいよ、玉川さんの案内で書庫に入る。

書庫は2層になっているが、もともと1フロアだったため、広いとは云えない。その隅々まで資料が置かれている。

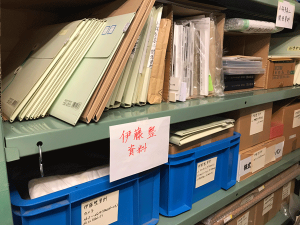

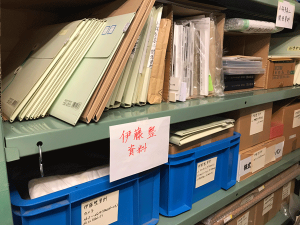

「伊藤整資料」と書かれた棚にも、アルバムなどさまざまなモノがある。リストには、原稿、写真、書簡のほかに、カメラ、テープレコーダー。鳥打帽、机、鞄、パイプなどが見える。

★伊藤整資料の棚

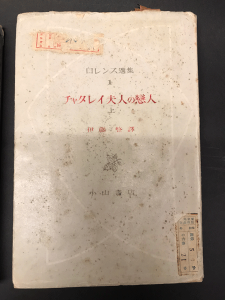

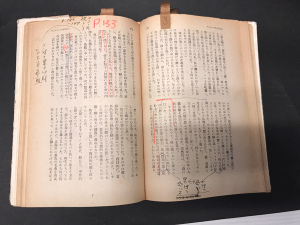

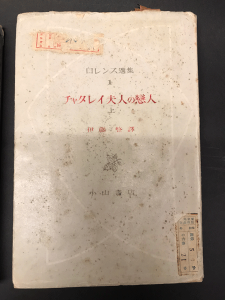

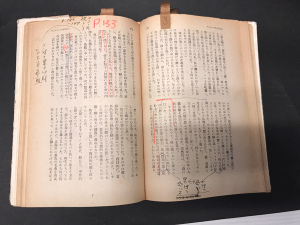

このなかには、伊藤が訳した『チャタレイ夫人の恋人』(小山書店)が「猥褻文書」か否かを問う裁判の資料が含まれる。

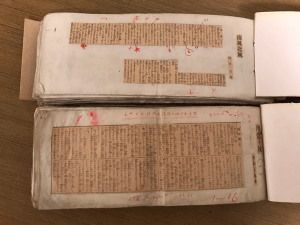

東京地裁のラベルが貼られた『チャタレイ夫人の恋人』には、伊藤整による書き込みが多くある。裁判後に伊藤に戻されたものだろうか。

★チャタレイ夫人の恋人』上巻(左)と伊藤の書き込み(右)

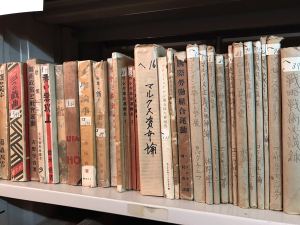

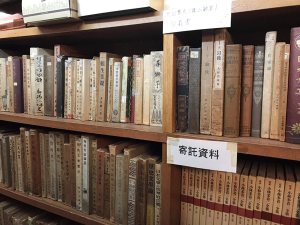

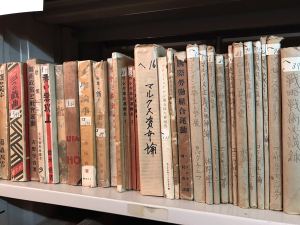

「池田壽夫(横山敏男)旧蔵書」と題された棚に並ぶのは。戦前日本文学の書物たち。久野豊彦、阿部知二、佐左木俊郎らの「新鋭文学叢書」(改造社)、室生犀星『弄獅子』(有光社)などが見える。池田は1920年代から30年代にかけて、プロレタリア文学運動の理論家として活躍した。

何気なく目をやった先には、徳永直『赤い恋以上』(内外社)があった。ちょうど再読していた紀田順一郎の古本屋ミステリ『古書収集十番勝負』(創元推理文庫)では、「プロレタリア作家としては別格級の人気があるし、その初版本の中でも最も少ないものだ」と評されている。そのかなりの美本がここにあるとは!

★池田壽夫(横山敏男)旧蔵書の棚

★『赤い恋以上』などが並ぶ棚

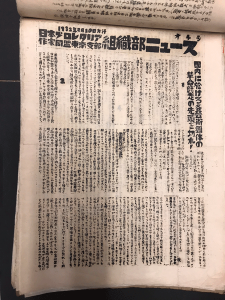

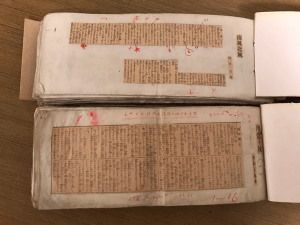

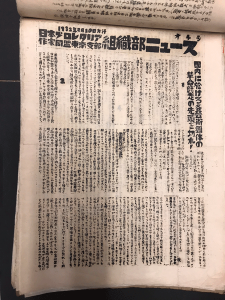

池田が遺した資料には、プロレタリア運動団体の規約や活動報告、ガリ版刷りのニュースなどもある。そのなかの『1932年3月10日発行日本プロレタリア作家同盟東京支部組織部ニュース』第4号には「国内に於ける各芸術団体の革命競走の先頭を切れ!」という見出しが躍る。

2019年に開催した「いまプロレタリア芸術が面白い!」展では、これらの資料が存分に

生かされた。

★『日本プロレタリア作家同盟東京支部組織部ニュース』

プロレタリア文学といえば、小林多喜二関係の資料も書簡、原稿、旧蔵書など多い。

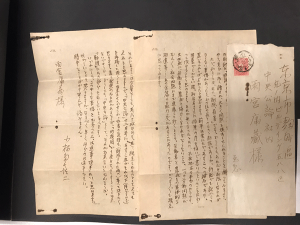

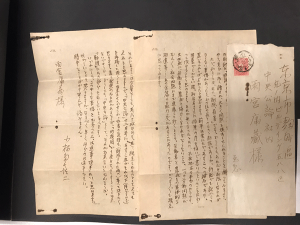

1929年(昭和4)に小林が『中央公論』編集長の雨宮庸蔵に送った手紙には、小説『不在地主』が掲載時に、作者が最重要とする部分が削除されたことへの無念の思いが綴られる。この作品の舞台が小樽なのだ。

この書簡は1997年に札幌の古書店が130万円で売りに出したもので、当時の小笠原克館長は「小樽に里帰りさせたい」という思いから、古本バザーの売上を頭金として購入を決めた。その後、「小林多喜二の手紙を小樽に!」基金を設立。全国から寄付があり、半月で目標額に達した。それを記念して、「届いた手紙 小林多喜二『不在地主』の発表をめぐって」と題する緊急企画展を開催した(『市立小樽文学館報』第17号、1998年3月)。

★小林多喜二 雨宮庸蔵宛書簡

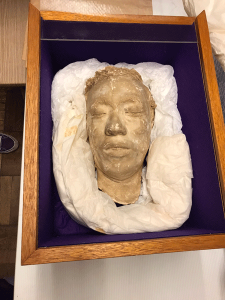

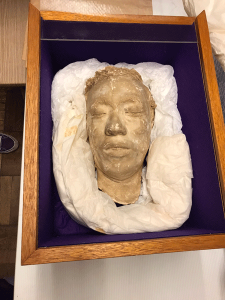

「小林多喜二では、これも大きな宝物です」と、玉川さんが見せてくれたのが、小林多喜二のデスマスク石膏原型だった。

小林が築地署で拷問死した翌日の深夜に作成されたもので、警察が取り返しに来ることを恐れ、短時間で制作された。それが遺族の手に渡され、守られてきた。

1998年の書簡購入運動などで小林家と連絡を取っていた玉川さんは、この貴重なデスマスクをしかるべき施設に託したいという相談を受けて、いちどは日本近代文学館を薦めた。

しかし、玉川さんはこう考える。

「他の文学館は知らぬ、この小樽文学館で年月を重ねるうちに私に実感されるようになってきたのは、ここが〈逝ったものと残されたものの思いが錯綜し、沈殿していく特別な場所〉ということである。(略)私は、〈多喜二のデスマスク〉は小樽文学館で預かりたい、と考え直した。調査研究のために預かるのではない。公開展示するつもりもない。理解されにくいと思うが、〈多喜二のデスマスク〉をここで預かるのは必然なのである。これが小樽文学館というものの、本当の、存在理由なのである」(「言っておかなければならぬこと」、『市立小樽文学館報』第19号、1999年3月)

その結果、小林家は小樽文学館に寄託することを決めた。

このデスマスクからは、たしかに小林の無念さが伝わる。「逝ったものと残されたものの

思いが錯綜」する資料なのだ。

★小林多喜二のデスマスク石膏原型

豊富なアイデアを生かす

次に向かったフロアには、さらに多くの文学者の資料があった。

岡田三郎は、庁立小樽中学校の出身。徳田秋声に師事し、小説家として注目される。岡田が新聞に連載した小説の切り抜きが貼られたスクラップブックには、編集者と思われる赤字が入っている。単行本の原本に使われたのか。

★岡田三郎のスクラップブック

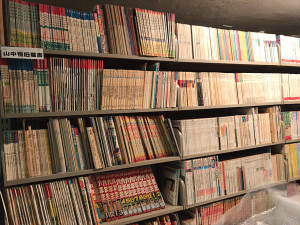

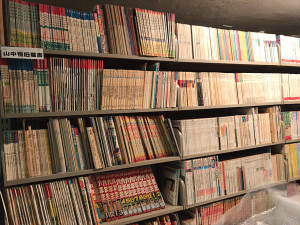

児童読み物作家(本人の呼び方)の山中恒は、子どもの頃、私が最初に著者として名前を

覚えたひとだ。小樽生まれで、著作や蔵書、掲載誌を寄贈している。なかでも貴重なのは、

テレビドラマのシナリオ。ガリ版を綴じたものもある。

★山中恒の旧蔵書

そのほか、詩人の吉田一穂、郷土史研究者の小寺平吉、地質学者の井尻正二らの資料がある。

すでに展覧会で紹介された文学者もいるが、まだ紹介されていない人物も多い。この場所でいつか来るかもしれない出番を待っているのだ。

同館はスペースも予算も十分とは云えないが、展覧会や図録には豊富なアイデアが盛り込まれている。

このところ、千代田区小川町の〈東京古書会館〉で、泡坂妻夫展、連城三紀彦展、小栗虫太郎展などが相次いでいるが、これらは小樽文学館で開催したものをコンパクトにして巡回するものだ。小樽にしょっちゅう行けない身には、嬉しい連携だ。

同館では10月から「貸本小説と貸本屋の世界」展を開催中。同時開催は「マンガ家・つげ義春と調布」展だ。

「数年前に若い学芸員が入って、おもしろい企画を考えてくれます」と、玉川さんは嬉しそうだ。もちろん、玉川さん自身もまだまだやりたい企画があるという。

一方で、小樽文学舎の活動は、市民を文学に親しむ機会をつくってきたし、カフェや古本

コーナーも町のスポットとして定着している。

ちなみに、古本コーナーはカフェと同じくドネーション制。取材を終えた私は、さっそく

棚に張り付いて、文庫本を10冊近く手にしたのだった。

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu