昨年の12月24日。クリスマスイブのJR京葉線の車内で、私は憂鬱だった。

東京駅で京葉線に乗り換えるためには、体感で1駅分ぐらい歩かなければならない。やっと電車に乗ると、車内にはディズニーランドに向かう浮かれたカップルや家族連れでいっぱいだ。

しかも、これから向かうのがスポーツの専門図書館というのだから、自分で決めたこととはいえ、さらに憂いが増す。

幼稚園で縄跳びに挫折し、小学校では鉄棒や跳び箱でつまずいて以来、私はあらゆるスポーツを避けて生きてきた。部活動は吹奏楽部で、運動会では地蔵になるか、裏山にエスケープした。おかげで健康的とはほど遠い身体になったが、全然後悔していない。

そんな私がスポーツの資料を集めた図書館で、なにか見つけることができるだろうか?

二俣新町駅で降りると、そこは千葉県市川市だった。周囲には工場や倉庫が立ち並んでいる。トラックが行き交う道を少し歩くと、船橋市に入る。

やっとたどり着いた住所には、大きな倉庫があった。とてもこの中に図書館があるとは思えない。

★秩父宮記念スポーツ博物館・図書館の外観

5階に上がると、たしかに〈秩父宮記念スポーツ博物館・図書館〉という表示がある。

中に入ると事務室があった。ここも図書館というよりは、会社っぽい雰囲気だ。

いろいろ疑問はあるが、司書の寺本沙織さんに案内されて、書庫に入る。

「スポーツの宮様」の名を冠して

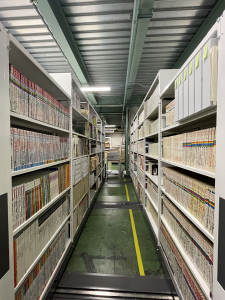

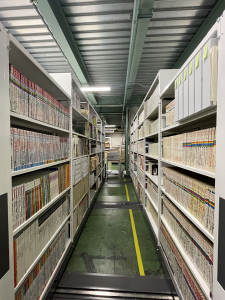

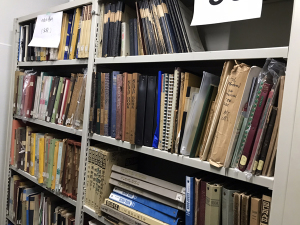

中に入ると、奥に広い。書庫というよりは、倉庫のイメージだ。

★書庫の内部

ここで出迎えてくれたのは、新名佐知子さんと羽戸稔明さん。新名さんは2012年から勤務し、博物館と図書館の係長を務める。司書の羽戸さんは最近入ったばかりだそう。

もうひとり、アシス堂の巻田徹さんは、フリーランスとして図書館に関する業務をサポートする。本に関するトークイベントを開催する「西荻ブックマーク」のスタッフとして、以前にお会いしている。

スポーツにうとい私に、寺本さんを加えた4人は丁寧にこの館の歴史を教えてくれた。

秩父宮記念スポーツ博物館・図書館は、1959年に開館した日本初のスポーツ専門の博物館・図書館だ。

現在は、独立行政法人 日本スポーツ振興センター(JSC)が運営している。

同種の館としては、1954年に蔵前国技館内に設立した〈相撲博物館〉、1959年に後楽園球場の隣接地で開館した〈野球殿堂博物館〉があるが、スポーツ全体を総合的に扱う館はここだけなのだ。

「秩父宮記念」と冠されているのは、秩父宮雍仁(やすひと)親王にちなむ。

秩父宮は1902年(明治35)生まれ。スキー、ボート、登山、ラグビーなど、さまざまな

スポーツを愛好する。

「私はスポーツを心から愛する。自分でスポーツをすることも楽しみであり、またスポーツを見ることも好きである。成年に達した後、戦争までの二十年の間に、ずいぶん各種のスポーツを試みた。一、二回したものを加えれば二十種くらいのものに手を出した。またいろいろの競技を見、あるいは関係もした」(「私とスポーツ」、『皇族に生まれて 秩父宮随筆集』渡辺出版)

1923年(大正12)、大阪市立運動場で開催された第6回「極東選手権競技大会」で総裁となる。この頃から「スポーツの宮様」と呼ばれるようになる。

その後も、複数の体育大会や日本ラグビー協会、日本陸上競技連盟の総裁に就任。1953年に死去したのち、秩父宮ラグビー場などに名前を残した。

博物館もまた、秩父宮のスポーツ界の功績を記念するために開設されたものだった。

開館時に発行された冊子『秩父宮記念スポーツ博物館』では、「殿下ご自身、スポーツマンとして、ご使用になった数々のご遺品をはじめ、わが国スポーツの発達史を一目でわかるように、記念資料を収集して展示する一方、スポーツ、体育に関する文献を蔵書して、広く閲覧に供することとし、国民のスポーツ文化に対する理解と普及に役立てることとしたのであります」と記している。

★『秩父宮記念スポーツ博物館』

さまよえる図書館

博物館と図書館が開館した場所は、1958年に竣工した旧国立競技場のなかだった。

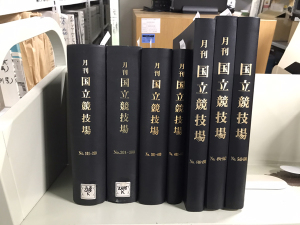

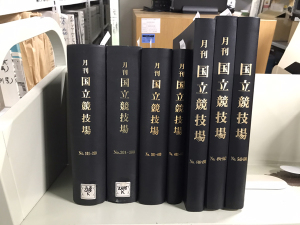

博物館は北側(千駄ヶ谷側)の1、2階で300坪、図書館は西側(代々木側)の2階で150坪だった。これは『月刊国立競技場』第2号(1959年1月)の森田重利「秩父宮記念スポーツ博物館の由来」に書かれていることだ。同誌には国立競技場に関するさまざまな記事が掲載されており、非常に役に立つ。

★『月刊国立競技場』

蔵書の内容については後でみる。

開館して3年後、「現場の事を話合う 国立競技場の各ポストから」という座談会(

『月刊国立競技場』第35号、1962年1月)では、図書館担当の木坂登茂子が次のように述べている。

「体育関係の蔵書については、まだ日本一だというには程遠い収蔵数です。(略)知られていないためにまだ十分に活用されていません」

それでも最近は、研究目的の来館者が増えたという。

博物館と図書館は、1964年の東京オリンピック開催の前後3年間休館。その後、改修や移設が行なわれた。

旧国立競技場は建て替えのため、2014年5月に閉鎖された。博物館と図書館は、一時休館して、足立区綾瀬に倉庫を借りて移転する。

「ここでは収蔵品や蔵書の点検を行ないました。それまでOPACに登録していなかったものを、順次登録していきました」と新名さん。

本来であれば、2019年に開設した新国立競技場のなかで再開するところだが、競技に特化したスタジアムにするという方針によって、ここには入れなかった。国立競技場には〈秩父宮記念ギャラリー〉が開設され、常設展示や企画展示を開催する。

宙に浮いたかたちになった博物館と図書館は、2022年に現在の場所に移転する。

博物館は長期休館中だが、図書館は毎週木曜日に開館する(予約制)。

今後は、新たに建て替えられる秩父宮ラグビー場のなかで再開する予定だが、その工事が

遅れており、まだ数年はかかる模様だという。

門外漢の私にも、文化施設である博物館と図書館が国のスポーツ政策に翻弄されている様子が感じられる。現場の人たちは歯がゆい思いをしているだろう。

幅広いスポーツ雑誌

図書館の蔵書は約17万冊。そのうち12万5000冊が雑誌、4万5000冊が図書とそれ以外の

資料だ。

開館時の蔵書目録は、「田尾栄一氏蔵書関係」「財団法人 日本体育協会関係」「スポーツ博物館関係」に分類されている。

田尾栄一は昭和初期、大阪で旅館を営みながら、「関西ラグビー倶楽部」の世話人を務めた。スポーツ関係の図書・文献・ポスター等の収集を行ない、そのコレクションの一部は兵庫県の芦屋市立図書館に〈田尾スポーツ文庫〉として収蔵されている。田尾は秩父宮スポーツ

図書館の開設実行委員でもあり、約400冊を寄贈している(及川佑介「スポーツ資料収集家・田尾栄一の資料について」、『国士舘大学体育研究所報』第31号、2012)。

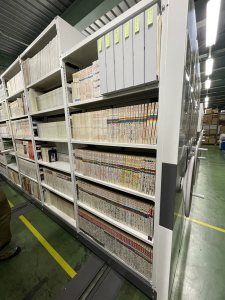

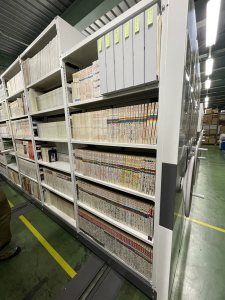

まず、雑誌の棚を見てみよう。およそ2000誌が所蔵されている。ほとんどは合本されず、

1号ごとに並べられている。

★雑誌の棚

その中から古そうな雑誌を抜き出してみる。

「運動全般雑誌」をうたう『スポーツマン』、陸上選手の人見絹枝を追悼する

『体育時報』など。

★『スポーツマン』 ★『体育時報』

山岳会が発行する『山岳』の創刊号には、「財団法人 日本体育会蔵書印」が

押されている。

★『山岳』 ★『山岳』蔵書印

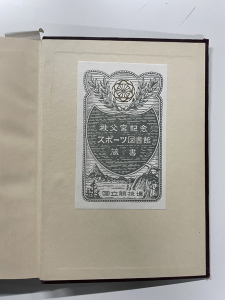

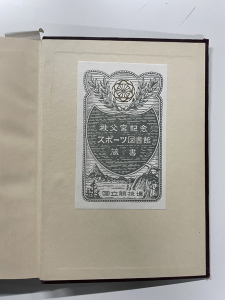

雑誌の一部には、「秩父宮記念スポーツ図書館」のエンボス印が押されているものもある。

また、図書には、かなり凝った絵柄の蔵書票が貼られているものもある。さまざまな経緯を経て、ここに集まってきたことが判る。

★蔵書票

雑誌には、野球、陸上、体操などのほか、ボートレースや釣り、武道などの専門誌があり、スポーツの範囲が意外に広いと感じる。『月刊秘伝』は武術、格闘技の雑誌で、現在も発行

されているようだ。こんな雑誌があったとは。

★『月刊秘伝』

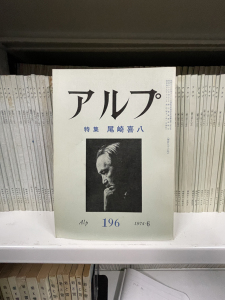

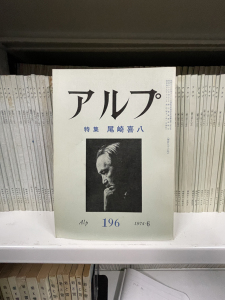

詩人の尾崎喜八や随筆家の串田孫一が創刊した山の文芸誌『アルプ』は、とてもいい状態のバックナンバーが揃っている。古本屋で見つけると、つい買ってしまう雑誌だ。

★『アルプ』

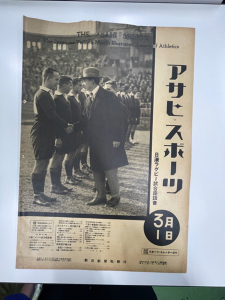

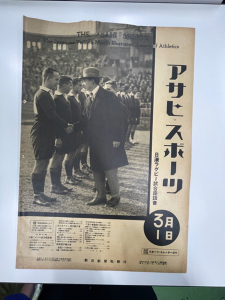

「当館の雑誌で閲覧希望が一番多いのは、『アサヒ・スポーツ』で、かなり多くの号を

所蔵しています。他に同誌を所蔵している館は少ないです」と、寺本さんは話す。1923年(大正12)に朝日新聞社が創刊。戦後は1956年まで続いた。

寺本さんが見せてくれた1934年(昭和9)3月1日号は、「日濠ラグビー試合」の特集で、表紙にはオーストラリアのチームと握手する秩父宮の写真が使われている。

★『アサヒ・スポーツ』日濠ラグビー試合特集

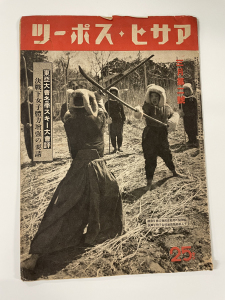

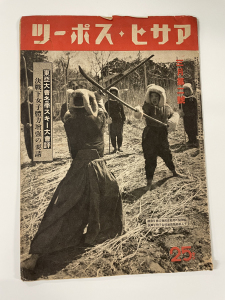

また、太平洋戦争中の1943年(昭和18)3月第2号は、「決戦下女子体力増強の要請」などの記事があり、表紙の写真は、女子青年団が薙刀を修練する様子だ。スポーツが軍事力に置き換えられている。

★太平洋戦争中の『アサヒ・スポーツ』

同誌については、立命館大学アート・リサーチセンターと連携して、所蔵する全号の

デジタル化が進められているそうだ。

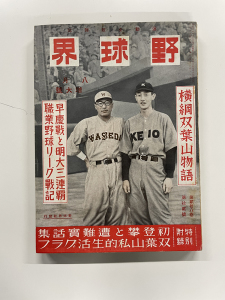

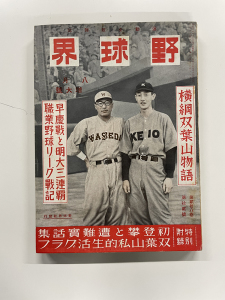

「一九三〇年代までには『アサヒスポーツ』とともにスポーツ雑誌の代表的な存在となっていた」のが、博文館の『野球界』だ(佐藤彰宣『スポーツ雑誌のメディア史 ベースボール・

マガジン社と大衆教養主義』勉誠出版)。

同館に所蔵されている『野球界』には、日本職業野球連盟(プロ野球)公式戦の優待券が

挟み込まれている。

★『野球界』 ★野球試合の優待券

なお、『野球界』の編集長だった池田恒雄が、博文館を辞めて、1945年に創刊したのが『ベースボール・マガジン』で、同誌を中心としてベースボール・マガジン社は、さまざまなスポーツ雑誌を発行していく。

独自の分類とエフェメラ

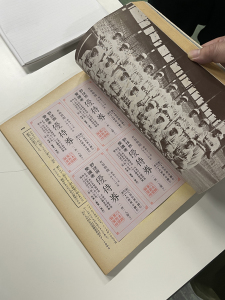

同館では、開館当時から、独自の分類表が使われている。

巻田さんが見せてくれたのは、以前の館内に掲げられていた「分類主綱表」だ。

「ここでは『元祖様』と呼んでいるんです」

★分類表の「元祖様」

この元祖様には、「A スポーツ全般・総合」「B 国際競技」「C 国内競技大会」と

ある。Bにはオリンピックの歴史や各大会の報告書が含まれる。

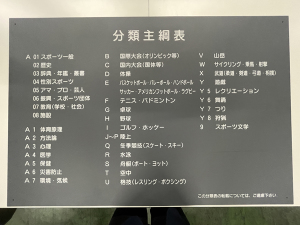

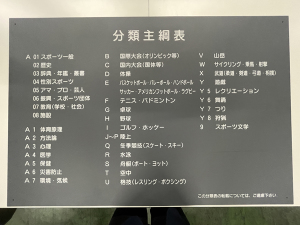

1936年(昭和11)に開催されたベルリン・オリンピックは、ナチス政権下で行なわれた。

その報告書には、ハーケンクロイツがデザインされている。レニ・リーフェンシュタールは、この大会を記録したドキュメンタリー映画『民族の祭典』『美の祭典』を撮っている。

★ベルリン・オリンピック(1936年)報告書

国内では、1964年の東京オリンピックの関連資料や、国立競技場を会場に行なわれた各種競技の資料が多く集められている。

また、雑誌、書籍だけでなく、チラシ、パンフレットなどの紙資料も多い。その数は7100点にのぼる。

同館ではこれらを「エフェメラ」と分類しているが、この呼び方は主に美術の世界で使われるものだ。「前任者が美術館出身だったからかもしれませんね」と、寺本さんは話す。

同館では1964年の東京オリンピック終了後に、廃棄処分にされそうだった紙資料を当時の司書が救出したことから、エフェメラの収集に熱心だという証言もある(『ブレインテック・ライブラリー・リポート』第8号、2023年10月)。

これらのエフェメラは、1点ずつ袋に入れて、棚に収められている。

★エフェメラの棚

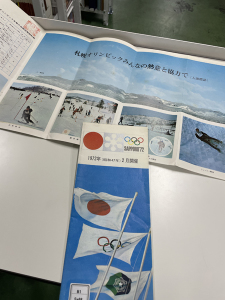

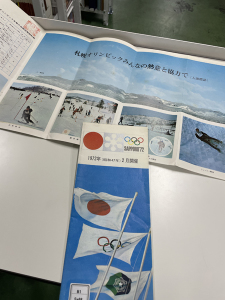

そのなかには、1972年に開催された札幌オリンピックのパンフレットがある。

★札幌オリンピック(1972年)のパンフレット

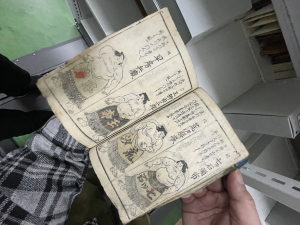

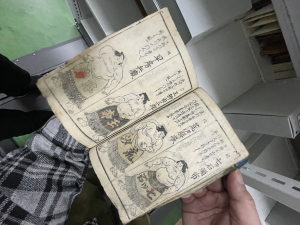

古いものでは、江戸時代に発行された『相撲名所圖繪』(立川焉馬作、歌川豊國画)も

ある。当時の相撲取りの名鑑だ。

★相撲名所圖繪(立川焉馬作、歌川豊國画)

現在、「スポーツ エフェメラ コレクション」として、1点ごとに表紙とともに発行者や

内容などのデータをOPACに登録する作業を進めている。

「検索して見つけたからと、来館する研究者が増えています」と、寺本さんは嬉しそうだ。

また、スポーツ新聞は原紙を保存している。

★スポーツ新聞の棚

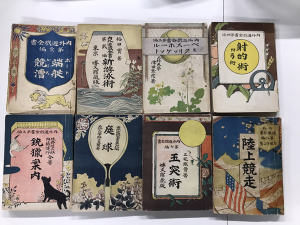

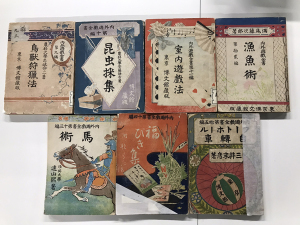

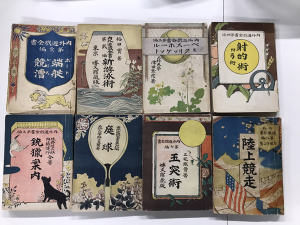

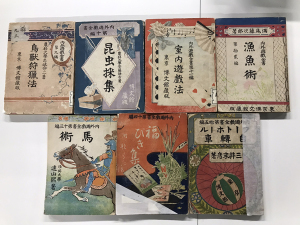

「貴重書」に分類されているもので、私の目を引いたのは、博文館の「内外遊戯全書」シリーズだ。表紙の美しさに息をのむ。

『端艇競漕(ボートレース)』『新游泳術』『ベースボール及クリケット』『玉突術』『陸上競走』などの競技について、専門家が書いた解説書。この並びに『昆虫採集』『福びき集』が入っているのが面白い。

★内外遊戯全書

貴重なスクラップブックを発見

ひととおり案内していただいたあと、『月刊国立競技場』のバックナンバーをめくっていたら、「図書館蔵書紹介」という欄があるのに気がついた。

日本大学教授でスポーツ史研究者の木下秀明が、同館の貴重書を紹介している。

第224号(1977年10月)の同欄は、「スクラップ・ブック」と題されている。

「先日、共同通信の石川輝氏を介して、当図書館に、故渡辺勇次郎氏のスクラップ・ブック

三冊と、『日本陰乃拳闘史』と題した『創始者渡辺勇次郎』の署名入り原稿とが寄贈された」とある。

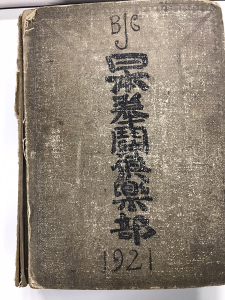

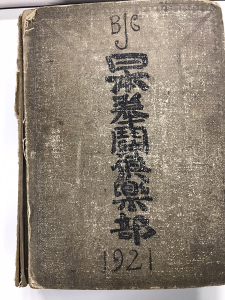

日本ボクシング界の生みの親で、1921年(大正10)に「日本拳闘倶楽部」を創設した渡辺勇次郎が作成したスクラップブックが、ここに所蔵されているというのだ。

そういえば、スクラップブックが並んでいる棚があったなと、探しに行ってみたが、スポーツ記者が試合のメモを取ったノートなどはあるが、古いものは見つからなかった。

★スクラップブックの棚

諦めて帰ろうかとしたときに、「ありました!」と寺本さんが持ってきたのが、まさにそのスクラップブックだった。棚のいちばん奥で見つかったという。

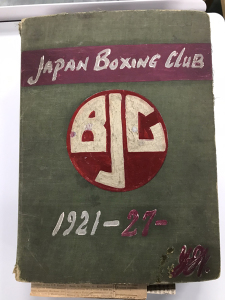

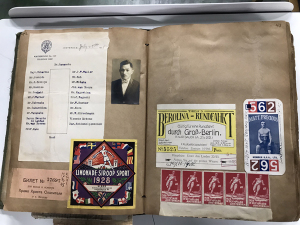

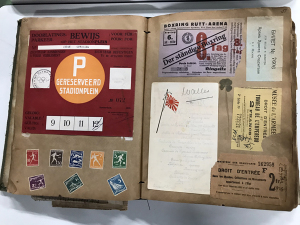

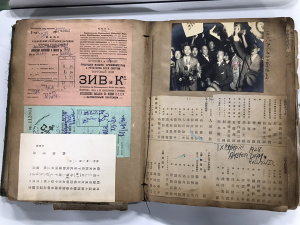

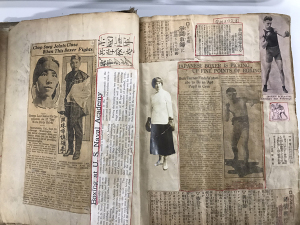

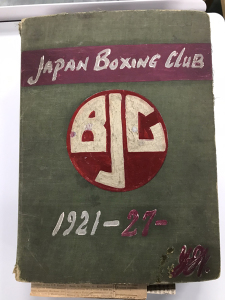

一冊は「日本拳闘倶楽部1921」と表紙に書かれているもので、海外や日本の新聞記事がびっしりと貼り込まれている。

★渡辺勇次郎の貼込帖 「日本拳闘倶楽部1921」

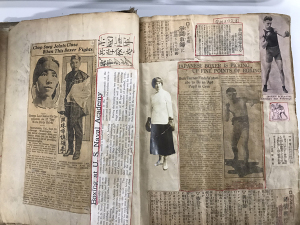

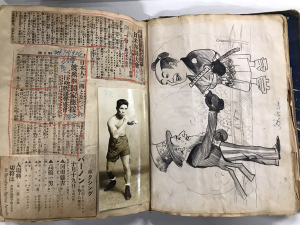

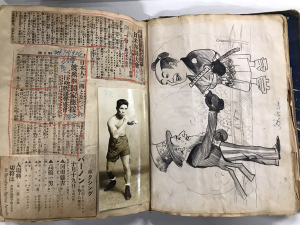

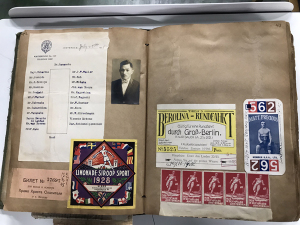

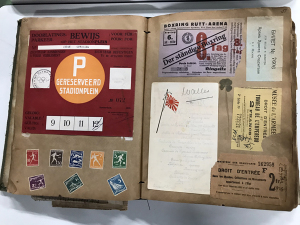

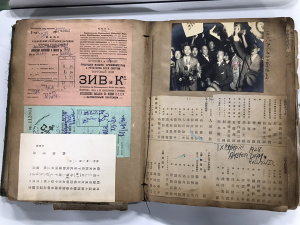

もう一冊は「Japan Boxing Club 1921-27―」と書かれているもので、こちらには試合のチケットや選手のブロマイド、ボクシングが描かれた切手などが貼られている。一冊目に比べると、色刷りの紙モノが多い。

★渡辺勇次郎の貼込帖 「Japan Boxing Club 1921-27―」

木下氏の記事は「三冊」とあるが、この日は二冊しか見つからなかった。それでも、貴重な資料であることには変わりない。寺本さんは「早速整備します!」と喜んでいた。

渡辺勇次郎については、木本玲一『拳の近代 明治・大正・昭和のボクシング』(現代

書館)に詳しい。

渡辺は1889年(明治22)、栃木県に生まれ、1906年(明治39)に外国語を勉強する目的でサンフランシスコに渡った。そこでボクシングのジムに入り、ライト級のアマチュア選手として戦う。

帰国した渡辺は目黒に「日本拳闘倶楽部」を設立した。その練習生には、国際試合でも

戦ったピストン堀口らがいる。

渡辺は多くの雑誌にボクシングについてエッセイを書き、世の中に広めた功績者だった。

その一方で、渡辺による「封建的師弟関係にもとづくジムの有り様も日本のボクシング界特有のローカルな文化として定着」したのだと、木本は評価する。

なお、乗松優『ボクシングと大東亜 東洋選手権と戦後アジア外交』(忘羊社)には、渡辺の遺稿「廿五年の回顧」が掲載されているが、この文章は「渡辺自筆の『日本陰乃拳闘史』に加筆修正を加えて、彼が逝去する数年前に出版されたものと考えられる」という。同書には、渡辺のスクラップブックから引用したと思われる図版も掲載されている。

このスクラップブックの存在はかつては知られていたが、同館の移転などの過程で、忘れられてしまったのかもしれない。

ともあれ、貴重な資料に再び光が当たったことを喜びたい。

なお後日、寺本さんから「もう一冊のスクラップブックも見つかりました」と連絡が

あった。これで渡辺勇次郎のスクラップブックが全部揃ったことになる。

取材を終えて、もういちど二俣新町駅まで歩く。スポーツ嫌いは相変わらずだが、スポーツの資料の面白さはよく判った。

あと数年は、この場所で、資料の整理と登録作業が続く。数年後、秩父宮ラグビー場に新しい博物館と図書館が開館する頃には、必要な資料がもっと探しやすく、使いやすくなっているはずだ。

秩父宮記念スポーツ博物館・図書館

〒273-0017 千葉県船橋市西浦2丁目5-3 JBS物流センタービル

(株)ロジ・レックス ジェイビーエス事業部 船橋第一倉庫5階

ウェブサイト

https://www.jpnsport.go.jp/muse/library/tabid/146/Default.aspx

OPAC

https://sports-library.opac.jp/opac/Top

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu