暑さがやっと和らいだ2024年10月3日の朝、福島市に着いた。

まず訪れたのは、〈本と喫茶 コトウ〉だ。店主の小島雄次さんとは開業前からの知り合いである。

2017年に別の場所に店舗を開いたが、今年9月末に県庁通りに移転した。老舗眼鏡店、

レコード店、ギャラリー、食堂などが入るビルの2階で、元は花屋だった場所。開店から1週間も経っていないのに、もう何年もこの場にあったようになじんでいた。

そこからバスに乗り、「県立美術館入口」という停留所で降りる。2分ほど歩くと、左手に福島県立美術館、右手に福島県立図書館が見えてくる。遠目にもかなり大きな建物なのが判る。

★福島県立図書館外観

階段を上がって中に入る。出迎えてくれたのは、司書の吉田和紀さんと橋本栄理子さん、

梅津直美さんの3人だ。

このうち吉田さんとは2021年、『ダ・ヴィンチ』で10年後の被災地の「本のある場所」をめぐる記事を書いた際の取材でお会いしている。

福島県立図書館では2011年3月11日の地震で壁面の強化ガラスが崩壊し、利用者と職員が避難した。その後、復旧作業を行いながら、移動図書館専用の図書を県内の自治体に提供した。また、ライフラインや避難所の情報をサイトにアップした。

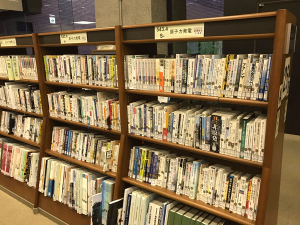

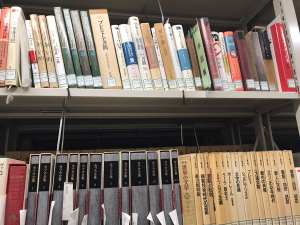

翌月には震災関連の資料を集める方針を立てて収集を始め、2012年4月に「東日本大震災 福島県復興ライブラリー」として「地震・津波」、「福島第一原発事故」、「メディア・

報道」「放射線・除染」など16テーマ別に分類し、館内で閲覧できるようにした(テーマ毎に図書館分類法で配列)。2021年の取材時には1万3602タイトルだったが、「いまでは1万5385タイトルまで増えています」と、吉田さんは話す。

★東日本大震災 福島県復興ライブラリー

福島第一原発の事故により全町避難した浜通り(沿岸部)にあった図書館4館のうち、

富岡町と浪江町の図書館は再開したが、大熊町と双葉町では図書館がないままだ。13年が

過ぎても、震災の爪痕は消えていないのだった。

あづま号が地域をつなぐ

同館にはこれまで2度ほど訪れているが、郷土資料の充実ぶりには驚かされてきた。

県立図書館の役目としては当然に思えるが、所蔵資料の豊富さだけでなく、情報発信にも

力を入れている。

そのことを強く感じさせるのが、『福島県郷土資料情報』だ。1986年創刊当初は年2、

3回、現在は年1回、紙とPDFで発行している。郷土資料や福島県に関連する著者の著作の

収書報告、貴重書の解題などを掲載する。

最新号の第64号(2024年3月)では、前号に続き、「福島県関係書誌の紹介 主題編

総索引」を掲載。キーワードから関連する書誌を見つけることができる。

福島県は福島市や郡山市のある中通り、沿岸部の浜通り、そして内陸の会津と、大きく3つの地域に分かれる。距離があるだけでなく、歴史や文化においてもそれぞれの特色がある。

その3地域に関する資料を総合して提供することが、県立図書館の役割なのだ。

距離の遠さをカバーするために生まれたのが、移動図書館「あづま号」だ。1954年から

各地を巡回する。

初期には県の財政緊縮を受けて、十分に巡回できなかった時期があり、「『あづま号』は

忘れた頃にやって来る」と云われた時期もあるそうだ(『福島県立図書館50年誌』)。

しかし、あづま号はその後も走りつづけ、図書館未設置町村の読者を支えている。

また、地域行政資料も積極的に収集する。

「以前は貸出、保存、館内利用という目的で、各3部を収集していましたが、現在はスペースの問題もあり、貸出と保存で各2部を収集しています」と、橋本さんは云う。

これらは館内の「福島県行政資料コーナー」で利用できる。また、『県内行政機関発行資料一覧』という目録も発行している。

こういった活動を通じて築かれてきた県内の図書館とのネットワークが、東日本大震災と

いう未曽有の災害においても、大きな力を発揮したのだ。

朝河貫一と図書館

同館の歴史については、あとで触れるが、現在の館は1984年7月に、福島大学経済学部の

跡地に移転・開館したものだ。ちょうど40周年を迎えたところに取材に訪れたわけだ。

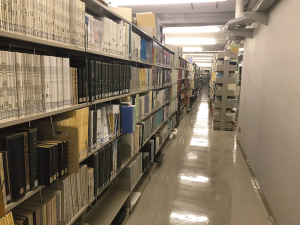

書庫は半地下の1フロアで、2281㎡とかなり広い。

「完成した当時の蔵書数は約40万冊でした」と、吉田さんが説明する。その後、何度か集密書架を増設したが、蔵書は増えつづけ、現在では約121万冊に達している。「開館時、100万冊の収容量があると云われましたが、はるかに超えていますね」と苦笑する。

では、いよいよ書庫に入っていこう。

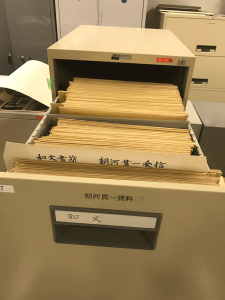

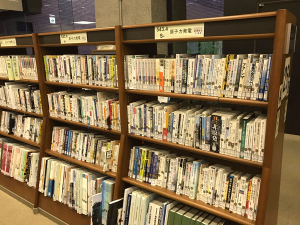

まず案内されたのは、朝河貫一の資料を所蔵する部屋だ。

資料保存のために温湿度管理がされているのだが、体格のいい吉田さんは先輩から「お前が入ってくると温度が上がるから入って来るな」と云われたという。ひどい。もっと暑苦しい

私が入ったので、申し訳ない気持ちになる。

★朝河貫一資料のファイルケース

朝河貫一は1873年(明治6)、二本松市に生まれた歴史学者。福島尋常中学校では特待生となった。

「彼は英和辞書を毎日二頁ずつ暗記した。そして暗唱したものは、一枚ずつ食べるか破り捨てていき、ある日、ついにカバーだけになったので、それを校庭の西隅の若桜の根元に埋めたのであった。貫一は皆に『辞書喰い』というあだ名を奉られてしまった」(阿部善雄『最後の「日本人」 朝河貫一の生涯』岩波書店・同時代ライブラリー)

東京専門学校(現・早稲田大学)卒業後、アメリカのダートマス大学に留学。のちイェール大学の歴史学講師となる。それとともに、同大学の東アジア図書館部長となり、日本における日本関係図書の収集に尽力する。日本に帰国していた1年半の間に、イェール大学図書館と

アメリカ議会図書館のために多くの資料を集めた。

「歴史・文学・経済方面では、東大史料編纂所・国書刊行会・吉川弘文館発行の叢書類は必ずこれを買い求め、その他、古書店や所有者から求めた資料・図書も多く、また筆写を依頼して作った写本も少なくなかった。さらに幾度か関西方面への収集旅行を重ね、すでに絶版になった稀覯本や未刊資料などを入手するため、かなりの苦心を払ったということだった」(『最後の「日本人」』)

その一方で、「天下の孤本(こほん)となっているような稀覯書は、日本から持ち出さないことを原則とした」という。

このように、朝河はアメリカの図書館で日本学の資料を充実させた恩人だった。

朝河は日露戦争以後、日本の外交に対して鋭い批判を行なった。生涯をアメリカで暮らし、1948年に74歳で死去する。

研究関係の資料はイェール大学図書館に保管されたが、私的な資料は遺族に返還されたのち、1984年に同館に寄贈された。このほか、イェール大学から寄贈された書簡なども含め、約2800点の資料がある(『福島県立図書館所蔵 朝河貫一資料目録 改訂版』)。

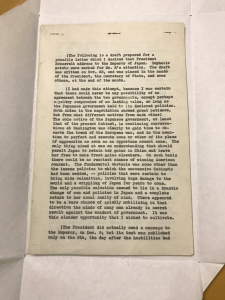

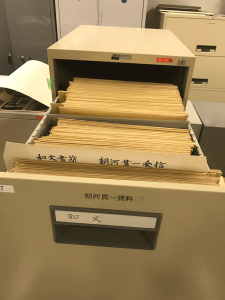

記録魔だった朝河は、自筆かタイプで作成された書簡の控えを残していた。なかでも重要なのが、「天皇宛大統領親書案」の控えだ。

★天皇宛大統領親書案

朝河は1941年(昭和16)の日米開戦に際して、ルーズベルト大統領から天皇に送る親書の案を書いた。実際に親書は送られたが、その文章は朝河の案から大きく変えられており、日米はもう戦争状態に入っていた。

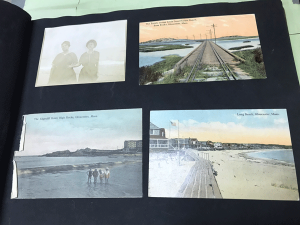

書簡のほかには、写真帖や住所録なども所蔵されている。

★朝河貫一写真帖

同館では、1984年の移転開館時に「朝河貫一博士展 福島と二つの祖国」を開催。

その後も、展示や講演会を開催している。

会津暦と養蚕

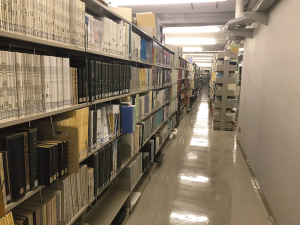

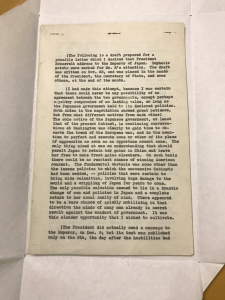

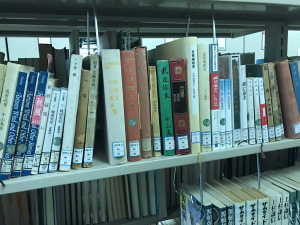

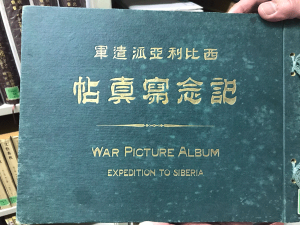

次に、メインの書庫に案内していただく。1フロアなので、とにかく広い。同じサイズの

書棚が整然と並んでいるので、自分がいまどこにいるのかが判らなくなりそうだ。

★書庫

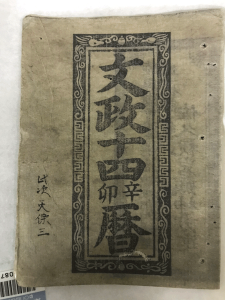

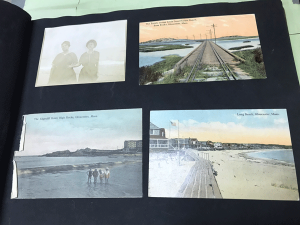

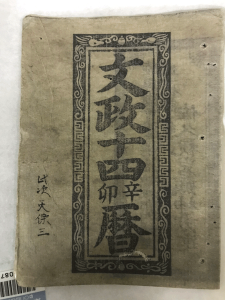

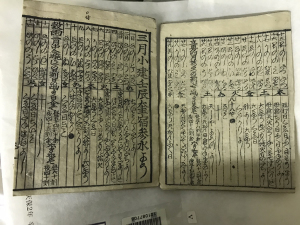

窓際に並ぶファイルケースには地域資料のうち、古文書などが収まっている。そのなかにあったのが「会津暦」だ。江戸時代、会津若松にある諏訪神社で発行した暦が、北関東や

越後、秋田など広い範囲で用いられたという。

★会津暦

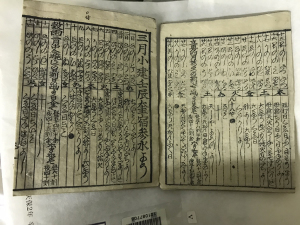

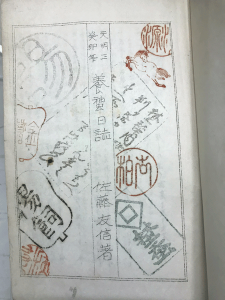

別のケースから取り出されたのは、『天明三年 養蚕日誌』。養蚕に関する様々な

記録が記されている。

福島県では養蚕が盛んで、同館でも多くの資料を所蔵している。『蚕糸の光』という

雑誌のバックナンバーも並んでいた。

★(左)『天明三年 養蚕日誌』 ★(右)『蚕糸の光』

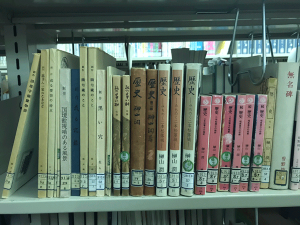

次に向かったのは、福島県出身の作家のコーナー。久米正雄、吉野せい、草野心平らの

著作が並ぶ。

芥川賞作家の中山義秀は現在の白河市生まれで、同市に〈中山義秀記念文学館〉がある。

榊山潤は神奈川県生まれだが、妻が二本松生まれで戦時中にこの地に疎開している。

★(左)中山義秀の棚 ★(右)榊山潤の棚

戦争文献の佐藤文庫

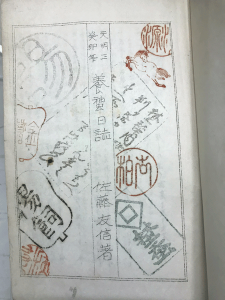

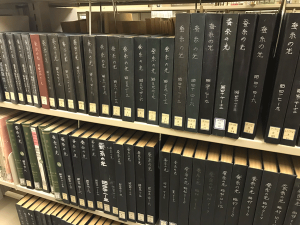

さらに奥に行くと、特殊文庫が並ぶ一角がある。

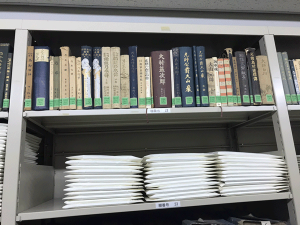

最初に見たのは「佐藤文庫」。郡山市の実業家である佐藤伝吉が集めた、戦争関係の

資料約1万3000冊のコレクションだ。

★佐藤文庫

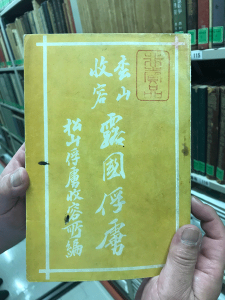

佐藤が少年の頃、乃木希典大将が陸軍大演習のために来県し、佐藤家に宿泊したことが

きっかけで、軍人に関心を持った。

第一次大戦時にはソ連図書輸入商社〈ナウカ社〉の大竹博吉に依頼して、ロシア関係の

戦争文献を入手したという。ナウカ社は神保町にあったロシア専門書店の前身である。

佐藤は「人類の歴史は戦争の記録につながるものであり、戦争の真実を知ることなしには

真の平和も希求されがたい」という信念を持ち、戦争に関する資料ならなんでも購入した。

「東京での書物集めのために、自家用車2台を乗り潰したという逸話がある」(菅野俊之

「戦争資料の宝庫・佐藤文庫」、『図書館雑誌』2005年7月号)から凄い。

このコレクションが同館に寄託されたのは1961年で、当時館長だった桑原善作からの

熱心なアプローチに佐藤が応えたものだった。

「この移送作業に終日立ち会われた佐藤さんの寂しげな姿に、筆者らは今さらのように、

年来のご愛着はなみなみならないものであったことを思い知らされたのである」と、『佐藤

文庫目録』のあとがきで桑原は記す。

佐藤文庫には、源平合戦からベトナム戦争までに関する国内の刊行物だけでなく、英・独・仏・露などの書籍、雑誌があり、新聞、号外、錦絵、写真帖、画帖などと幅広い。

ここにしかない資料を見るために、吉村昭、古山高麗雄、井出孫六らも来館したという。

★日露戦争関係の本が並ぶ棚

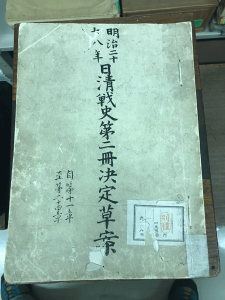

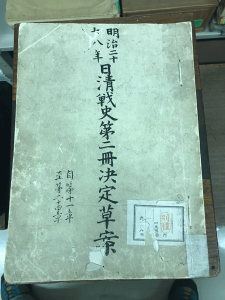

佐藤文庫の名前が知られるようになったのは、日清戦争100周年に当たる1994年だった。同文庫所蔵の旧陸軍参謀本部編纂の『明治二十七八年日清戦史』の稿本を調べた歴史学者の

中塚明氏が、日清戦争の発端が日本軍の謀略だったことを示す記述を発見したのだ。参謀本部にあったはずの資料を佐藤が入手した経緯は不明だという。

★『明治二十七八年日清戦史第二冊決定草案』

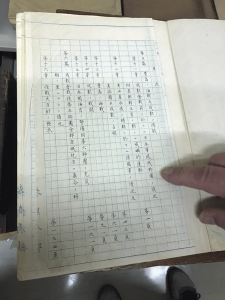

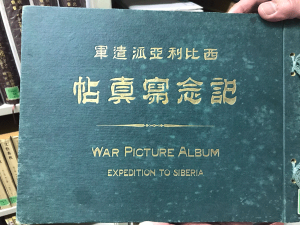

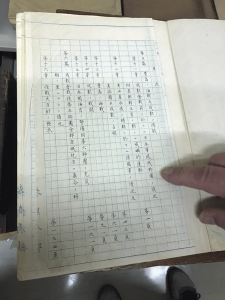

ほかにも、シベリア出兵時の写真帖や、松山市にあった俘虜収容所の記録など、

貴重な資料が多い。

★(左)『西比利亜派遣軍記念写真帖』 ★(右)『松山収容露国俘虜』

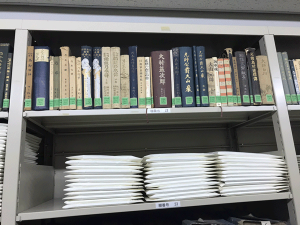

特殊文庫にはほかに、漢籍を集めた「佐藤清太文庫」、福島民友新聞記者で

俳人でもあった富士崎放江が江戸期の文芸随筆を集めた「放江文庫」などがある。

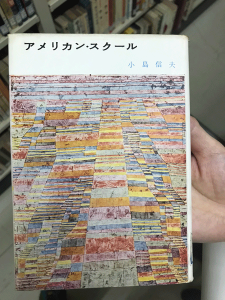

仏文学者・評論家の中島健蔵の蔵書「中島文庫」は、著名な作家からの献呈本が多い。

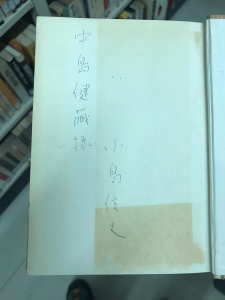

小島信夫『アメリカン・スクール』にも署名があった。

★小島信夫『アメリカン・スクール』

同文庫は中国や南方関係の資料が多いのも特徴だ。中島は陸軍に徴用されて

マレーに派遣されていた時期がある。

★中島文庫の中国関係の棚

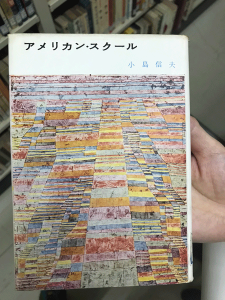

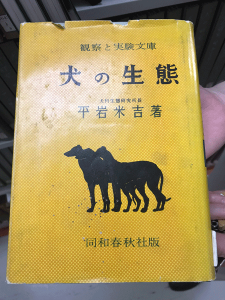

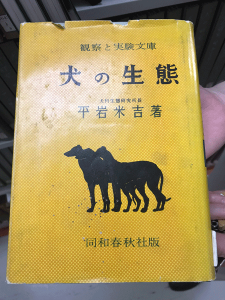

特殊文庫のなかでも特にユニークなのが、「井筒文庫」だ。井筒平は浪江町生まれで、福島

民友新聞社の記者となる。井筒は愛犬家として知られ、犬や動物に関する資料を収集した。

雑誌『愛犬の友』のバックナンバーや、動物研究者・平岩米吉の『犬の生態』など、棚を眺めているだけで面白い。

★(左)井筒文庫 ★(右)平岩米吉『犬の生態』

詩人が遺したもの

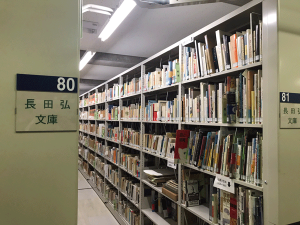

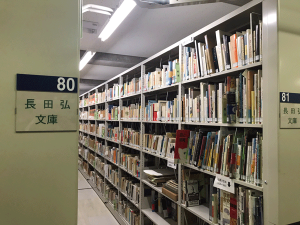

特殊文庫で最近受け入れられたのが、「長田弘文庫」だ。

長田弘は福島市生まれ。弟は翻訳家の青山南さんだ。早稲田大学卒業後、第一詩集『われら新鮮な旅人』を出版。詩人・エッセイストとして活躍する。2015年、75歳で死去。

長田の蔵書は「福島の図書館に寄贈したい」という遺志を受けて、遺族から同館に寄贈された。職員が何度か自宅を訪れて、蔵書の運搬を行なった。

資料の総数は8519冊。詩集をはじめとする文学、芸術、哲学、歴史など多岐にわたる。

もちろん、自身の著作もある。

★長田弘文庫

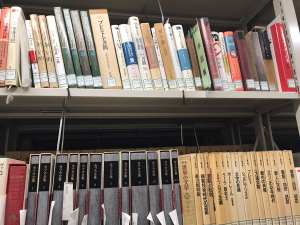

海外文学の棚には、カフカ、ブレヒト、ベンヤミンなど、影響を受けたであろう作家の

著書が並ぶ。洋書も多い。

「著作で引用したり参照したりしたと思われる本も多くあります」と、橋本さんは話す。

長田弘を研究するうえで、欠かせない資料だと云えるだろう。

★海外文学の棚

詩人と云えば、同館には「福島県詩人文庫」もある。

福島市の詩人で1997年に亡くなられた高橋新二が『福島県史』の詩史の項を執筆する際の参考資料として集めた、県内で発行された同人誌や詩集など約1200冊を寄贈。その後も

収集を続け、現在では約2500冊のコレクションになっている。

なお、高橋新二は〈文洋社〉という古本屋を営んでいた時期があると、ある人から教えて

もらった。

乱歩が通った図書館

書庫の見学と資料の閲覧に時間がかかり、同館を出た頃にはすっかり暗くなっていた。

激しい雨のなか、駅前のホテルに入り、何気なく画家で、古本についての著作も多い林哲夫さんのブログを開いたら、「旧福島県立図書館」というキャプションのついた写真が目に飛び込んできて驚いた。

『駱駝の瘤 通信』という雑誌に掲載された菅野俊之「螺旋階梯の図書館と乱歩」という

エッセイの紹介だった。

菅野俊之さんという名前には覚えがある。以前、関わっていた同人誌『舢板(サンパン)』に寄稿していた人だ。私が出していた古書目録愛好フリーペーパー『モクローくん通信』の

読者でもあった。そして、菅野さんは福島県立図書館の職員だった方なのだ。

その場で、さきほど訪れた館の橋本さんから菅野さんに連絡していただき、後日、同誌の

コピーを送っていただいた。

同文によれば、江戸川乱歩は1945年(昭和20)6月に、縁故を頼り、福島県の伊達郡

保原町に疎開。このとき、蔵書も同地に搬送している。

「乱歩は体調を崩していたが少し落ち着くと、近世の同性愛伝説として有名な湘南江の島

稚児ヶ淵心中の白菊丸の出自が奥州信夫郡だったことを思い出し、三里ほど離れた福島市の

県立図書館へ通って、この伝説調べに夢中となった。当時、保原から福島市までは路面電車が走っていた。電車に揺られ、徒歩で県庁近くの旧県立図書館に着く。彼は同館の郷土資料を

博捜し、白菊丸伝承の箇所を片っ端からノートに書き写した」

誌面には、当時の同館の写真が載せられている。ドーム屋根の建物で、螺旋階段のある

建物は、いかにも乱歩好みだと、菅野さんは書いている。

★江戸川乱歩が通った時代の福島県立図書館

(『福島県立図書館50年誌』。福島県立図書館提供)

福島市に最初に図書館ができたのは、1908年(明治41)開館の福島市立図書館だった。

その後、県立図書館を設置すべしという声を受けて、市立図書館の蔵書を引き継ぐかたちで

紅葉山公園内に開館したのが、1929年(昭和4)10月だった。

乱歩が通ったのは、この図書館だったのである。

同館は1958年、松木町の現在、福島市立図書館がある場所に移転・開館。鉄筋コンクリート造3階建てで、書庫は5層あった。『福島県立図書館50年誌』は、「当時としては東北一の図書館と誇れるものであった」と記している。

そして、先に述べたように、1984年に現在地に移転するのだ。

東京に戻ってからも、菅野さんからはメールや手紙で多くのことを教わった。同館退職後も、『ふくしまと文豪たち』(歴史春秋出版)や編著『福島県関係書誌の書誌』(工房ポチ&アプリコット)を刊行し、地元の歴史や文学を探究している。

菅野さんら過去の、そして現在の職員が地道に郷土資料を集め、整理し、発信することで、いまの福島県立図書館はある。

東日本大震災という未曽有の災害もいずれは歴史のひとつになる。そのときも、同館はこの歩みを続けているはずだ。

福島県立図書館

〒960-8003 福島県福島市森合字西養山1番地

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu