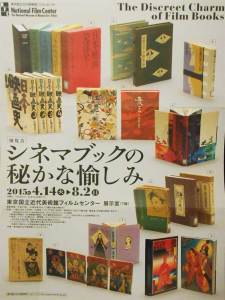

展覧会「シネマブックの秘かな愉しみ」東京国立近代美術館フィルムセンター主任研究員 岡田秀則 |

| フィルムセンターの図書室では新刊の映画書を毎月収集している。大きな予算はないが、未収蔵の古書も機を見て購入に努めている。図書室の司書などはいつしか嗅覚と記憶が研ぎ澄まされ、古書展で見かけた本が既に収蔵されているかどうか、即座に分かるようになった。彼女らが「この本はまだありません」と言えば、大抵正しい。我らが小さな図書室の、映画の本なら何でも、という欲望は今日も静かに燃えている。 だのに、図書室の本は、あくまで読まれるのを待っている本でしかない。図書室とはそうしたものだが、それでも豊かな棚を眺めていて欲求不満がないでもない。じゃあこっちから見せる場を作ってしまおう、と奮起したのが現在開催中の展覧会「シネマブックの秘かな愉しみ」である。 だが、ひと口に映画書といっても、切り口を考えたらキリがない。取りあえず四つの章を設けてみた。映画を学ぶためのクラシックな文献を集めた「映画書のABC」(飯島正の初期の名著「シネマのABC」のもじり)、ブックデザインに注目した「映画書は美しい」、映画という職業に焦点を当てた「シネマという仕事」、そしてとにかく思いついた視点ごとに選び出した「映画書アラカルト」である。展示品のセレクションを考えると頭は混乱し、ああでもないこうでもないとギリギリまでリストをいじり続けた挙句、結局約400冊が選ばれた。近年は映画書も力作が多いだけあって新しい本もあるが、古書ファンの方々が「これが見つからないんだよねえ」とおっしゃりそうな本も加わった(稀少性には詳しくないので半ば偶然だが…)。 何といっても今回の目玉は、映画文献研究家の本地陽彦氏が長年追い求めてきた、日本初の映画文献「自動写真術」(1897年)をお借りして初公開に漕ぎ着けたことである。その重要性については、同氏の過去の研究著作や「日本古書通信」への寄稿に譲るが、これが展覧会の冒頭を飾ったことで企画全体が引き締まった。また映画書そのものの歴史を考えるに、山口竹美、今村三四夫、塚田嘉信から辻恭平へと続く「映画書目録」の系譜をたどったのもこの機会ならではの成果だ。改めて目を見張った本も多い。無類のエッセイストである女優高峰秀子が、イラストや装丁でもハイセンスを発揮した「まいまいつぶろ」(1955年)の初版、戯作調の痛快なエッセイをいくつも私家版として残した映倫審査員阪田英一の著作、戦後の英語学習熱の中で続々と刊行されたハリウッド映画の日英対訳シナリオ本(表紙イラストは野口久光)、北海道から沖縄まで、映画館と観客の視座からローカルな映画史を綴った諸作など、挙げればとめどもない。 日本には、日本映画という巨大な体系があるうえに、極めて豊かな外国映画への関心と知識がある。それを支えてきた書物の濃密な世界をこの展覧会で改めて振り返っていただきたい。場所は広くないのに、じっくり見ると3時間はかかります。ご留意ください。

東京国立近代美術館フィルムセンター 展示室(企画展) |

|

Copyright (c) 2015 東京都古書籍商業協同組合 |