昭和15年5月に山雅房から『現代詩人集Ⅰ』が刊行された。上製本カバー付きの当時としては豪華な装幀である。小野十三郎・吉田一穂・高橋新吉・中野重治・金子光晴・山之口貘の作品が収められている。全五巻で30人の詩人を集めており、上記の他に竹中郁、丸山薫、北園克衛、瀧口武士なども収録された古本好きには魅力ある全集である。貘の詩は「結婚」と題された20篇、中に「思ひ出」という詩がある。

貘はこの全集の編纂にもタッチしている。

「思ひ出」は前回、写真を掲載したように『中央公論』昭和15年新年特大号に見開き2頁と

次頁3頁で収められている。

枯芝みたいなそのあごひげよ

まがりくねつたその生き方よ

おもへば僕によく似た詩だ

るんぺんしては

本屋の荷造り人

るんぺんしては

暖炉屋

るんぺんしては

お灸屋

るんぺんしては

おわい屋と

この世の鼻を小馬鹿にしたりこの世のこころを泥んこにしたりして

詩は、

その日その日を生きながらへて来た

おもへば僕によく似た詩だ

やがてどこから見つけて来たものか

詩は結婚生活をくわへて来た

あゝ

おもへばなにからなにまでも僕によく似た詩があるもんだ

ひとくちごとに光つては消えるせつないごはんの粒々のやうに

詩の唇に光つては消える

茨城うまれの女房よ

沖縄うまれの良人よ

この『現代詩人集』に収められた背広姿の貘とはイメージの違う職業遍歴、前回紹介した高田豊と共通している。高田渡はこの詩には曲を付けていないが、アルバム『石』に木山捷平の詩「長屋の路地に」が収録されている。哀しい内容の詩だが、ギターにバンジョーとブルースハープ(ハモニカ)、ホンキートンクピアノ(細野晴臣が担当)が絡みカントリーウエスタン風の明るい曲調で歌われる。

長屋の路地に

長屋の路地に

長屋の路地裏に

今日も アメ売りがやってきた

赤い着物をきた

おやらしいのと

子供らしいのと

赤い着物をきた

今日も アメ売りがやってくる

親じが タイコたたきゃ

親じが タイコたたきゃ

子供が踊るよ

だけど アメは ひとつも売れなんだ

それで又

それで又

それで又 ふたりは

向こうの路地裏に入っていった

これは木山捷平の詩集『メクラとチンバ』(昭和6年・天平書院)に収録された「赤い着物を着た親子」をアレンジしたものだ。リフレインを多用している。貘の「思ひ出」もこの曲と同じような明るい感じの曲調が合う気がする。悲惨な内容の詩は暗く沈んで歌うより却って心に響く。

貘は「思ひ出」を発表した同じ昭和15年5月、やはり『中央公論』に「小説 詩人、国民登録所にあらわる」を発表している。『山之口貘全集』第三巻(思潮社・1975)が小説篇で27篇が収められているが、「小説 詩人 国民登録所にあらわる」は、創作順に収められたこの全集では「ダルマ船日記」「詩人便所を洗ふ」「天国ビルの斎藤さん」に続く四作目で因みに五作目は「詩人の結婚」(1943年6月)である。全て『中央公論』掲載である。

全集小説篇の解説は仲程昌徳氏で「山之口貘の小説は、そのすべてが自伝である」「詩人としての貘の詩も、まさに自己の生活そのものを飽くことなくうたっているわけであるが、それらの詩に残せなかった多くのものを、小説は書き残している」と書かれている。事実、先に紹介した詩「思ひ出」の職業遍歴が、この5篇の小説で描かれている。以下は戦後の作品で、「るんぺん」状態になる経緯を描いた「野宿」は『群像』昭和25年9月号掲載である。ただ仲程氏の解説は貘の小説の背景を分析した要を得たものであるが、発表誌の問題に触れていないのが不思議である。

手元に「ダルマ船日記」掲載の『中央公論』昭和12年12月号と、「詩人便所を洗ふ」掲載の昭和13年9月号がある。共に584、588頁もあり、同誌は最盛期を迎えていた。それぞれの冒頭見開き2頁の写真を掲載するが、「詩人便所を洗ふ」を見て頂きたい。二重子持ち罫で囲まれており、謂わば特別扱いである。「おわい屋」と言っても、この小説で描かれるのはビルの大型の浄化槽の洗浄。作業上実際の「おわい屋」も出てくるが貘の仕事は作業の監督である。

◆「ダルマ船日記」

◆「ダルマ船日記」

中央公論 昭和12年12月号  ◆「詩人便所を洗ふ」

◆「詩人便所を洗ふ」

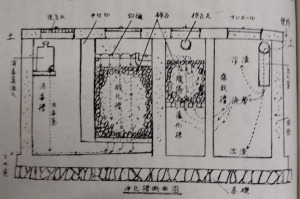

中央公論 昭和13年9月号  ◆浄化槽断面図

◆浄化槽断面図

しかし自らも洗浄作業に携わっている。浄化槽の構造を図示(貘が描いたのだろう)までして、実に精密に作業の様を描いている。こういう小説は他にないだろうと思うが、読んでも悲壮感や嫌悪感は生ぜず、その点は貘の詩と同じである。この1937年から1943年の同誌編集長は雨宮庸蔵、小森田一記、松下英磨、畑中繁雄、再び松下と短期間で変わっているが、貘を起用した文芸欄の編集部には敬意を表したい。貘はまだ30代であった。貘の小説は「創作」欄ではなく「本欄」掲載である。それにしても無数にいる詩人小説家で、『中央公論』に作品を発表できるのはごく一部に過ぎない。その中で貘の詩や小説が採用された意味は小さくない。

昭和15年には既にプロレタリア文学は表舞台から退場させられていた。貘は社会主義者ではないが、仲程氏は解説で「上京、帰郷、再度の上京、放浪の生活、結婚、出産」「そういう生活の歩みのなかで、貘の眼を引きつけたものは、底辺の人間の生活であり、在日朝鮮人の姿であり、沖縄の不安定な位置であり、暗澹たる不穏な社会の様相であるというように、それらのどの一つをとってみても、大きな社会的問題であり」「山之口貘は、そのような大きな社会的問題を、必ずしも意図的にまっこうから取り上げたわけではないが、一人の貧しい詩人として生きているうちに、それらは、どうしようもなく背後から重くのしかかかって」きたのであると書かれている。

貘の小説は、その詩と同様に声高に叫ぶのではなく、悲嘆にくれるのではなく、どこかユーモアが滲じむ洗練された表現で描かれている。生活はまことに苦しいのだけれど、楽しんでいるようにも見える。生活の苦しさに心が荒んでしまったら詩や小説は生まれない。当時の日本は、沖縄の人々に対し朝鮮人への差別同様の感情があった。貘が安定した職にありつけないのも、そうした差別があったのかもしれないが、その作品は『中央公論』に何度も掲載され続けた。編集者の慧眼である。しかし、その程度では食ってはいけなかったのだろう。

おそらく詩の原稿料は一編いくらという形である。その点小説は原稿枚数による。しかし短編では高が知れている。芥川龍之介ほどの人気文学者でも長編作家でない故に、生活はけして豊かではなかった。生活に余裕があるのは、大衆が喜ぶ長編小説を量産できる作家のみである。

前回紹介した月の輪書林の古書目録12『特集・寺島珠雄私記』(2001)は当初山之口貘特集を目指したものであったが、資料収集中に寺島さんが亡くなり、その旧蔵書の一部を入手したことから特集を変更したと巻頭の「前口上」に書かれている。寺島さんも貘に通じたところのある詩人であった。その貘特集の名残として小沢信男さんのエッセイ「山之口貘」が収録されている。1999年5月26日の日付のある9000字ほどのものだ。小沢さんには『通り過ぎた人々』(2007・みすず書房)や『本の立ち話』(2011・西田書店)など思い出の人たちを回想した本があるけれども、この「山之口貘」は未収録である。

昭和15年中学生の小沢さんは新聞の書評を見て、山雅房刊行の『山之口貘詩集』を神保町の三省堂で求めた。生まれて初めて買った詩集で、その時の書店のどこにどう置かれてあったかまで覚えていた。「僕らが僕々言つてゐる/その僕とは 僕なのか/僕が その僕なのか」と始まる詩「存在」に惹かれ、暗誦しようとした。戦後、貘のところに出入りしていた知人から、その『山之口貘詩集』を詩人は持っていないから進呈すべきだと言われた。悩んだ末「この世の物は、それを最も必要とする者のところへ行くのが本来なのだろう」と思い、貘行きつけの池袋の喫茶店「コヤマ」で初対面の貘に進呈した。詩人は喜び「つぎに詩集をだしたらさしあげますから」と言ったがその後も何度かあったが詩人から進呈される機会は訪れなかった。

小沢さんは月の輪書林が貸してくれた『山之口貘全集』第一巻全詩集を読み、改めて貘が本物の詩人であることを再確認する。「貧窮は、ときに恋愛や病死をもしのぐ人生的社会的な大主題であろう。ということは文学の大主題でもあるはずだけど。恋愛には歓喜と悲痛の両面があり、病死にろくなことはないが生命への執着力の闘いではある。その点、貧窮にはべつだん歓喜の側面もなし、富貴への執着ゆえの闘いでもなし、一方的に拘束力がつよくてあじきない。

世にもつまらぬ貧窮を、文学的営為の中心に据えてゆるがなかったのが山之口貘の偉大さではあるまいか」昭和前期「農村は疲弊し、貧窮は全国的規模だった」「貧窮から戦争への滔々たる時流のなかで、だんぜん貧窮に沈みっぱなしの詩人がいた。貧窮の底から、戦争へではなく、いっそ天空へと彼は往来する」「普遍性という神の座への接近度。その選ばれたる者を詩人というのだろう」「表現とは(略)いのちをかける、その野暮の極みを、とことん平易に、率直に、削ぎ落す。そしておもいきり粋に蹴り飛ばす」。貘の詩や小説はまさにそのようなものだったと私も思う。

小沢さんが中学生時代に買った二冊目の詩集は丸山薫の『物象詩集』(昭和16年・河出書房)で、『山之口貘詩集』とともに宝物だった。戦後創元選書『十年』(昭和23年)が出た頃から小沢さんは自称丸山門下となった。

私が最初に買った詩集は小型箱入りの『八木重吉詩集』である。やはり買った本屋を覚えている。高校一年の時で、この詩集は今も捨てずに持っている。60代半ばを過ぎてから八木重吉や、千家元麿、丸山薫などの詩に惹かれるようになった。大分本も買った。原書房版『定本山之口貘詩集』は箱がない本を大分前に買ってあったが、前回書いたよう沖縄のことを調べ始めた時に、意識して読み始め、その他の本も買い集め、手持ちの雑誌に掲載された作品を探した。若い頃に、少ない小遣いから買った本は捨てがたいし、年齢を重ね不思議とまたそこに戻っていくようなのだ。

※シリーズ古書の世界「破棄する前に」は随時掲載いたします。