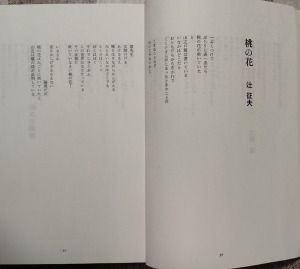

何時求めたのか、整理しようとした雑誌の中から『現代詩手帖』1978年4月号「増頁特集=

短詩系文学」が出てきた。高柳重信、赤尾兜子、永田耕衣、三橋敏雄などがまだ存命中で

執筆している。そんなことから買ってあったのだろう。頁を開いたら、辻征夫が「桃の花」という詩を寄稿していた。辻は前回ふれた小沢信男さんが、その死を惜しんだ浅草生まれで向島育ちの詩人である。貘や高田親子同様、世渡り不器用な詩人だった。2006年6月、東京古書会館で開かれた地下室の古書展の折、小沢さんと坂崎重盛さん、石田千さん三人の記念トーク

ショーが開かれたことがある。小沢さんは辻との交友について思いを込めて話されたのだが、私は知らない詩人であったので興味を持ち、その後、詩集やエッセイ集など目につけば求めてきた。

〇「現代詩手帖」1978年4月号

〇「現代詩手帖」1978年4月号

桃の花

一ぷくつけて

ぶらりと表へ出たら

桃の花が咲いていた

と

山之口貘は書いている

いなかはどこだと

おともだちにきかれて

ミミコさんがこまったときのことだ

こまることなど

ないじゃないかと

貘先生

玄関の戸を

あけるまえ

靴をはきながらかんがえる

たとえいなかはどこでも

ミミコはミミコ

ぼくはぼく

それでじゅうぶん

この世界はなりたっている

その証拠に

咲いていなさい桃の花!

いささか

首をかしげざるをえない

論理だが

桃の花はみごとに咲いていたと

山之口貘の詩が証明している

辻と貘にどういう交友があったのか不明だが、この詩で山之口貘と小沢信男と辻征夫が繫がった。辻のこの詩は詩集『落日』(1979・思潮社)に収録されている。

「桃の花」は、勿論貘の詩でもある。詩集『鮪に鰯』(1964・原書房)に収録されている。

-300x226.jpg) 〇詩集「鮪に鰯」(1964・原書房)

〇詩集「鮪に鰯」(1964・原書房)

桃の花

いなかはどこだと

おともだちからきかれて

ミミコは返事にこまったと言うのだ

こまることなどないじゃないか

沖縄じゃないかと言うと

沖縄はパパのいなかで

茨城がママのいなかで

ミミコは東京でみんなまちまちと言うのだ

それで何と答えたのだときくと

パパは沖縄で

ママが茨城で

ミミコは東京と答えたのだと言うと

一ぷくつけて

ぶらりと表へ出たら

桃の花が咲いていた

「ミミコはミミコで ぼくはぼく」、桜でも梅でもない「桃の花」。辻の詩が貘の詩の心を解説してくれている。辻の詩を読んだ者は、かならず貘の詩を探すに違いない。「ミミコ」は

貘の娘泉さんである。貘の詩に次の詩がある。

ミミコ

おちんちんを忘れて

うまれて来た子だ

その点だけは母親に似て

二重のまぶたやそのかげの

おおきな目玉が父親なのだ

出来は即ち茨城県と

沖縄県との混血の子なのだ

うるおいあるひとになりますようにと

その名を泉とはしたのだが

隣り近所はこの子のことを呼んで

いずみこちゃんだの

いみこちゃんだの

いみちゃんだのと来てしまって

泉にその名を問えばその泉が

すまし顔して

ミミコと答えるのだ

山之口貘には、この娘さんを題材にした詩や小説が沢山ある。その前に長男も生まれたのだが僅か1歳で亡くなっている。それだけに昭和19年、41歳で授かった娘への愛は深いものがあったのだろう。

貘は昭和12年に金子光晴・森三千代の立ち合いで安田静江と見合結婚し、金子居に近い牛込弁天町の四畳半のアパートで暮らし始める。14年には「都新聞」の蒲池の紹介で東京府職業紹介所に就職する。仕事を転々とした詩人が職安に勤めることになるとは面白い。昭和23年まで務め、以後文筆一本の生活に入った。

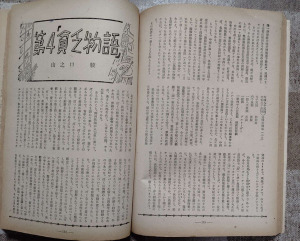

結婚までの経緯と新婚当初の生活を描いたのが『中央公論』昭和26年12月号に掲載された「第4「貧乏物語」」である。戦中戦後の女傑3名を水泳法になぞらえて描いた伊藤逸平「第2「女ばかりの都」」、東京都清掃事業部の笠井恵策の「第2「糞尿譚」」と同時掲載であった。

笠井の文章は下水道完備以前の東京の衛生事情を軽妙洒脱な文章で解説したもので、極めて面白い。貘の一編はエッセイ風だが『山之口貘全集』では第2巻の小説篇に収録されている。

第4とあるのは、誰か他の三人が前に「貧乏物語」を書いているのだろう。貘が付けた題名ではないと思う。前回紹介した「詩人便所を洗う」の原稿料にも触れていて興味深い。

〇「中央公論」昭和26年12月号

〇「中央公論」昭和26年12月号

貘は当時(昭和12年)温灸屋をやめて、シミ雀斑の薬を販売する仕事をしていた。月給は30円、1人で生活するのがやっとだが、結婚したいと思っていた。世話をしてくれる人があって、月給は安いが詩人であり、その方で収入があると女性に伝え、金子光晴・森三千代媒酌で立派な結婚式もあげる。しかし時々書く詩の原稿料などあてにならない。新婦は話が違うと苦情を言うが、貘が心配した離婚はせず、丸の内にあった歯科医院で働き始めた。給料は30円。

そんな折、『中央公論』に「詩人便所を洗う」を寄稿、その原稿料は80円だった。この反響か文藝春秋の雑誌『話』(昭和14年2月号)に「風変わりな人達の『話』の会」という座談会に出る。昭和23年、山之口家は戦時疎開していた茨城県から練馬区貫井の豪壮な月田邸に移る。玄関わきの一室を借りたのである。昭和19年に生まれた長女泉は女子大の付属小学校に入ったが、家賃も学費も滞納続き、結婚して15年相変わらずの貧乏暮らしであるという内容である。高田渡が曲を付けた詩「結婚」(アルバム「ごあいさつ」収録)も引用されている。

因みに『話』掲載の座談会は、異常な潔癖家の松竹社員黒川一の話が強烈過ぎて、貘は「詩人便所を洗う」の話をするが影が薄い。

ペン一本の生活を始めた山之口家の収入は月二千円ほどだったという。他の著名な詩人たちの収入の程は分からない。最近利用度の増した国会図書館デジタルコレクションの全文検索で、貘がどんな雑誌に詩やエッセイを寄稿していたか調べてみたが、想像以上に多くの雑誌がヒットして驚いた。以下早い順にその誌名を上げる。『セルパン』『行動』『文藝』『東大陸』『公論』『書物展望』『新創作』『こどものまど』『風刺文学』『人間』『世界文化』『日本未来派』『文芸往来』『魔法』『改造文芸』『群像』『新潮』『新日本文学』『詩学』『文藝春秋』、これで1950年までである。『人間』への寄稿が一番多い。勿論先に紹介してきた『改造』『中央公論』への寄稿は多い。

比較は難しいが、前にも書いたように貘は埋もれた詩人ではない。しかし貧しいのは事実であった。昔から言われるように詩人や画家は食えない職業(?)なのであろう。

先に上げた寄稿雑誌の中で『詩学』昭和25年6月号掲載の「淵上毛銭とぼく」は悲しい詩人の運命を描いて心を打つ一文である。昭和23年に八雲書店から刊行されるはずが未刊に終わった詩集の序文を中心にした追悼文である。貘はあるとき本所の「はんろう」という珈琲店で店主の小野八重三郎氏からチェロ弾きですと若き淵上毛銭を紹介された。まだ少年のような感じで以後「坊や」と呼んで交流が続いたが、数年後、毛銭から長い間闘病生活を続けているが詩を書くようになった、詩集を出したいので序文を書いてくれと言う手紙が届いた。詩集は淵上喬の本名で昭和18年に出た『誕生』(詩文学研究会)である。貘は詩には触れず「チェロは鳴らずに詩が鳴った」と書いた。この『誕生』は稀覯本で未見だが、『淵上毛銭詩集』(1999年・石風社)で編者の前山光則氏が解説「淵上毛銭小伝」の中で、この時の貘の序詩を引用している。

十年前の

未来のチェロ弾きよ

チェロは弾かずに

うたつたか

きけばずゐぶん

ずゐぶんながいこと

チェロを忘れて仰臥てゐるとか

チェロの背中もまたつらからう

十年前のあのチェロ弾きよ

チェロは鳴らずに

詩が鳴つた

貘は毛銭の詩を「悲痛を極めた長い間の闘病生活」から生まれたものだが「あかるくて澄んでいて、澄んでいるくせにおもしろい」と評価していたが詩には直接触れないで来た。戦後八雲書店から詩集が刊行されることになり編集を担当、詩集の名を『ぶらんこ』と決めた。しかし八雲書店の都合で未刊に終わり、毛銭は昭和25年に亡くなってしまう。昭和22年に高橋輝雄の版画で飾られた限定300部の『淵上毛銭詩集』が青黴誌社から刊行されているので、それとは別に編まれる予定の詩集だったのであろう。その後、『淵上毛銭詩集』は昭和47年に国文社から刊行されている。

この水俣の詩人淵上毛銭もまた貘同様に、ダンスホールのバンド、新聞配達、トラック運転手の助手、寄席の下足番など職を転々としている。前記の前山氏は無技巧に見えて実は洗練された詩文など二人に共通性を見ているが、貘が故郷喪失者であるのに対し、毛銭は放浪者的傾向を持ちながらも「土着の人間や習俗への理解が深く」故郷喪失者ではなかったと書いている。成る程と思う。

貘は、岡本潤と共に『新日本文学』昭和25年5月号に許南麒の詩集『朝鮮冬物語』(昭和24年・朝日書房)の書評を「人間朝鮮のすがた」と題して書いている。「全巻が抵抗と反撥と涙と愛惜とに溢れた詩集である。これらの詩は永い間の歴史の底から抵抗し涙し愛惜しながら現代の明るみのなかへと這い出して来た「朝鮮」のひとつの姿なのであって、この詩人のいわゆる日本帝国主義の門弟である朝鮮帝国主義を押し除けて来た、人間朝鮮の姿なのである」と高く評価している。

許南麒は大正7年、日本統治下の朝鮮半島で生まれ、昭和13年に来日、日大と中央大学に学び日本語で詩を書いた。若き貘もまた琉球語を使う者に科された方言冊に象徴される日本政府の強烈な言語政策に反抗を続け結局は沖縄から出て行かざるを得なかった。日本統治下の朝鮮の人々は言葉だけでなく皇民化政策として創氏改名まで強制された。貘は、この民族への弾圧に抵抗するものとして許南麒に大いなる共感を得たのだと思う。

貘は生涯にわたって沖縄を詠い、沖縄への思いを随筆や評論で表してきたが、『山之口貘沖縄随筆集』(2004年・平凡社ライブラリー)の巻末に「沖縄・父・沖縄」を書いた、長女山之口泉さんが、『父・山之口貘』(1985年・思潮社)で「父と私の沖縄をめぐる意見の相違について触れた部分があり、なぜ沖縄は日本に帰る必要があるのかという私の疑問とそれに対する父の言葉が書いてある」とあるが、不思議なことに貘は沖縄が日本に帰属することに疑問を持っていなかったように見える。しかし、この連載の最初にも書いたが、琉球語を表記する場合にカタカナを用いることを、琉球語でなくやまとの言葉で詩や随筆を書くことに本当は抵抗があったのではないかと思うのである。日本語で書くことが当然の日本人との違いが、失われた古きよき沖縄への郷愁と相俟って、貘の詩に深い哀愁と深みを与えているのではないだろうか。

※シリーズ古書の世界「破棄する前に」は随時掲載いたします。