ルーマニアは人口1920万人(2022年)で、面積は日本の60%である。独裁者チャウシェスク政権が失墜してから三十年以上が経過し、社会主義体制は薄れた。彼の巨大宮殿は「国民の館」と名前を変えて観光名所になり、上、下院の国会議事堂や美術館になっている。チャウシェスク夫人のために作られた二階に行く階段の超豪華なこと、大理石、勾配の緩い階段を見ると、今にも彼女が豪華ドレスで現れる様な錯覚におちいる。

ルーマニアの首都ブカレストは、ブカレスト大学の街でもある。1694年に創立されたこの大学は、現在教職員1,279名、学生約3万2千人を擁する名門校だ。その大学街にほど近い旧市街リブスカニ通りには、「世界一美しい書店」と称され人気の〈カルトゥレシティ書店〉があるので、是非寄って欲しい。間口六間、奥行三十間の堂々たる建物で、白を基調にした明るく優雅な店内は、中央は一階から四階まで吹き抜けになっており、天井からの自然採光で、広さ、開放感を感じる。

この店の最大特色は東洋趣味ということである。聞けば日本びいきの社員がいるとのことで、通訳のベルザール・ニナタさんに担当者へ質問してもらった。日本趣味の書店員のおかげで、お客様にもファンが増えているとのこと。店内には茶碗や皿、急須、土瓶、茶器、陶器が並び、日本茶まで販売されていた。

ホビーの書棚には英訳版の『茶道』『盆栽』『華道』『武道』などが並んでおり、日本語そのままのタイトルで『庭園』『京都』『寺院』の写真集が面陳列されていた。「地球の歩き方」にも紹介されている〈フマニタス書店〉もある。日本に好意を感じてくれているのには何かあるのでは・・・大使館訪問を考えたが、相手の都合で実現できなかったことは残念であった。 ブカレストは書店の多い街であることも有名である。大学周辺に約三十店、そして学生の利用する古書店も同じ位ある。すべて路面店なので利用し易い。ブカレスト大学近くに大学広場があるが、この周辺が書店街である。しかし神保町とは違い、水道橋界隈の書店街に似ている。店舗の大きさも同じくらいである。

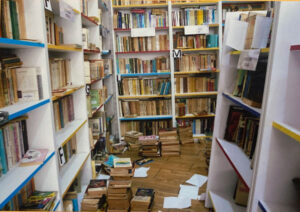

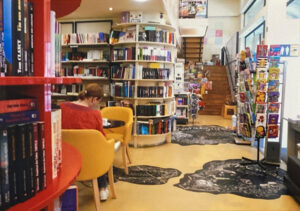

古書店街で一番大きい店はカルティ古書店であった。高層住宅の一階で、しかも角店なのでわかり易い。店内は整然とした棚があると思うと、反面雑然、雑多のコーナーがあり、戸惑ってしまう。通訳さんに聞いたら、人文、社会、文芸の本が多いですと言っていた。立派な文学全集が並んでいるのは、筆者も見た。店内は雑然であるが、総ガラスで外が見えるので、陰気な雰囲気は全くしなかった。

〇カルティ古書店1

〇カルティ古書店1

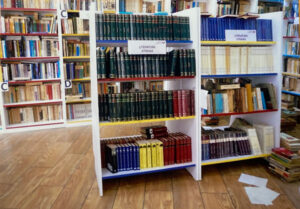

〇カルティ古書店2

〇カルティ古書店2

〇カルティ古書店3

〇カルティ古書店3

カルティ古書店の建物の並びにコンピュータ書専門の店があったが、店内には余り人は入っていなかった。この辺は一方通行である。建物の住人であろうか、乗用車の目白押しであった。神保町、水道橋界隈とは全く違う雰囲気であった。路上にはコーヒー店と古書店を兼ねた店もあった。夜になるとシャッターを下ろして帰宅するという。もう20年以上この商売を続けている。店主は60歳を過ぎた男性だった。

〇路上のコーヒーショップ兼古書店

〇路上のコーヒーショップ兼古書店

連続する書店群の中で、古書店らしい店があった。店名がどこにあるのか不明であった。しかし本の量、陳列の仕方に圧倒されてしまった。日本にはこんな書店はない。壁面の本は移動梯子を掛けて取っていた。女性は店員に頼んで取って貰うらしい。陳列が縦横ごっちゃは珍しい。中南米のジャマイカ・モンテゴベイに行った時、サングスタ書店の書籍はすべて横積みであった。考えてみれば、人間の眼は横についている。洋書のタイトルは横書きである。首を曲げなくても、横積み陳列なら素直に読めて合理的である。

〇店名不明

〇店名不明

カルティ古書店の建物を終わり、次に二階建ての連続店舗があった。

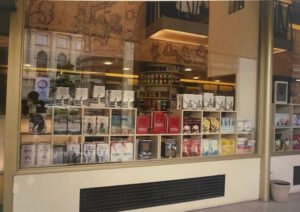

それがカンパラーレ古書店であった。この書店はバーゲンが主体であった。店頭並びに連続するウィンドウの本の陳列がうまい。つられて入るのは当然である。玩具、雑貨も販売しているので、女性客が多い。この店も壁面陳列は梯子使用である。店内フル活用の気持ちがよく表れている。

〇カンパラーレ古書店

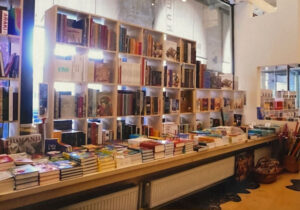

大学近くにリブマグ書店があった。この書店は新刊を中心にした店であるが、所々でバーゲンも行っていた。前述のとおり、ブカレストには書店が多い。筆者が宿泊していたホテルの近くにもフマニタス書店があり、同店は市内に16店舗を展開するチェーンである。旧共産党本部の近く、街の中心部に位置し、30年前の市民蜂起による革命の舞台ともなった場所である。

フマニタスはヒューマンを意味することからわかるように、人間性の大切さを訴える書店であった。入口に立った瞬間からほかの書店とは違う雰囲気を感じた。店頭には多彩な情報があふれ、発信力に満ちていた。店の前には長い廊下が続き、そこにはベンチや机が置かれ、訪れる人がのんびりとコーヒーを嗜むことも出来た。コーヒーは書店からの“出前”によるものだった。

〇フマニタス1

〇フマニタス2

店内に入ると一、二階に分かれていた。二階には一階の左端、右端の階段を昇ればゆける。

この書店は横長である。間口十五間、奥行は三間と浅く、五十坪前後の売場である。

売場構成が凄い。中心部に人権関係書が陳列され、その左が文学書、右が社会科学、写真集、絵葉書、地元紹介コーナーである。驚くことに店内にも喫茶部分がある。座席は八席と少ないが、店の雰囲気にマッチしている。大勢で来店した時は、店前の通路喫茶を利用すればよい。何といってもこの書店の売りは人権書である。

〇フマニタス3

〇フマニタス4

ブカレストでは多くの古書店、新刊書店を見てきた、他の都市書店事情と違うと感じたことが多い。それは革命以後、政治体制が変わり、市民は自由を自分たちの手で獲得したエネルギーを今も大事にしている。古書店、新刊書店にもコラボを感じた。情報の発信、伝達を担う書店としての使命を意識して、販売に従事している姿勢は崇高であった。

能勢 仁

1933年(昭和8年)千葉市生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、高校教師を経て、多田屋常務取締役、JBB取締役(平安堂FC部門)、アスキー取締役、太洋社勤務。1996年ノセ事務所設立。主な著書に「明治・大正・昭和の出版が歩んだ道」(出版メディアパル刊)、「本のことがわかる本・1~3巻」(ミネルヴァ書房)、「商人の機微」(中央経済社)など30数点。