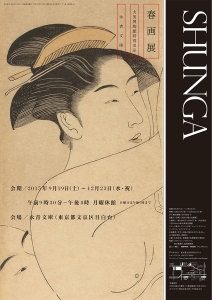

「春画展」について永青文庫 学芸課長 三宅秀和 |

| 「春画」は、人が愛を交わす様子を描いた絵画である。日本では「枕絵」や「笑い絵」などといい、平安時代には「偃息図」(おそくず)と呼ばれ、古くから愛好されてきた。初期の春画は人の手で線や色が施された「肉筆」で、上層の人々だけが享受できたと思われるが、江戸時代に入ると浮世絵版画、版本が普及して庶民にまで広まった。 日本では春画は、これまで展覧会のテーマとされてこなかった。展覧会以前に、研究対象とするにも厳しい状況があったからである。石上阿希氏の『日本の春画・艶本研究』(平凡社、平成27年)が春画の研究史を簡潔明快にまとめているが、状況が変わり出したのは平成元年(1989)からである。それまでは研究書でも図版に何らかの修正があったが、この年刊行の林美一氏の『江戸枕絵師集成 国貞』(河出書房新社)は修正の全くない完全な状態で図版が掲載された。また平成3年(1991)には学習研究社が『浮世絵秘蔵名品選集』を無修正の完全復刻画集として刊行し、以後、春画を掲載する図書や雑誌から修正はなくなった。 本展は日本初の本格的な春画展となるが、2013年秋に大英博物館で開催された「春画 日本美術の性とたのしみ」を日本に巡回させる試みが発端である。春画展日本開催実行委員会によると、大英博物館の後に帰国展を行おうと20以上の施設に日本展の開催を働きかけたが実現に至らなかったという。日本での春画展開催のハードルは高かったといえるが、その一方、平成10年(1998)の福岡市美術館の「大歌麿展」以降、徐々に春画は展覧会で出陳されるようになっている。昨年も 岡田美術館、 東洋文庫で展示され、今夏の福岡市美術館の「肉筆浮世絵の世界 美人画、風俗画、そして春画」展では29点も展示される。永青文庫の春画展も、この流れに位置づけられよう。 とはいえ、春画を実見したことのある方はまだ少数だろう。春画は嫁入り道具とされたり、火難を避けると考えられたりしためでたいもので、人生儀礼に際して調えられ、贈られたりした。その一方、気分転換を図るもの、憂さを晴らし、心を和らげるものでもあった。大名家の発注と思しい作品はその時代の技術の粋を尽くして作られている。教訓書や医学書、芝居、西洋の地理書をパロディ化したものもあり、江戸文化を知るのにも有用である。多くのご所蔵者にご協力賜り、文字どおり「肉筆の名品」、「版画の傑作」の数々をご出品いただけることになった。この機会にぜひ多くの方に実際にご覧いただければと願っている。

永青文庫 http://www.eiseibunko.com/index.html |

|

Copyright (c) 2015 東京都古書籍商業協同組合 |