筆者は大学卒業後、高校で日本史の教師を務め、図書室や読書教育も担当した。その後、実家の多田屋(1804年創業)で22店舗の本の責任者を歴任。1980年代の郊外型書店全盛期には(株)平安堂・平野社長の招聘を受け、5年間で68店舗のフランチャイズ立ち上げに携わった。

続くコンピューター創成期には出版社アスキーの取締役・出版営業部長として5年在籍し、コンピューター書市場の隆盛を支えた。その後、取次の太洋社にて小書店の個性化指導に従事。1996年に出版業界がピークを迎えたのを機に独立し、ノセ事務所を設立。出版・書店コンサルタントとして今日まで活動を続けている。

アスキー在籍時には毎年フランクフルトブックフェアに足を運び、北京・韓国・台湾のブックフェアにも継続して参加。そのおかげでヨーロッパ30か国、アジア28か国を訪問し、書店や出版社を取材した。こうした活動をまとめた『世界の本屋さん見て歩き』『世界の本屋さん図鑑』をはじめ、これまでに31冊の著作を刊行している。

インドの古書街・古書店

インドは中国を抜いて人口世界一となった国である。確かに人は多く、電車やバスは終日ラッシュで閉口したが、オールドデリーでは道路を牛が歩いている。中国とはまったく違う風景で、人々も人間的に優しく、政治的にも自由で、愛すべき国だと感じた。

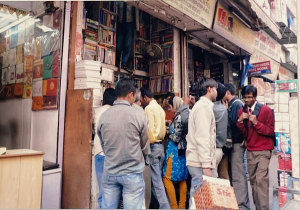

そのオールドデリーにあるナイサラク通りは全長約750m。ここに174店の古書店が軒を連ね、路地裏を含めると200店を超える。古書店密度としては世界一だろう。ただし半数以上は間口半間ほどの店で、店頭のカウンター越しにしかやり取りできない。入店できる店では2〜3人の店員が愛想よく迎えてくれる。筆者が日本人だとわかると、東京の話を求められることも度々あった。ヒンズー語はまったくわからなかったが、英語が助けとなった。

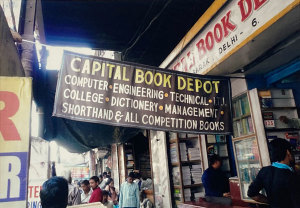

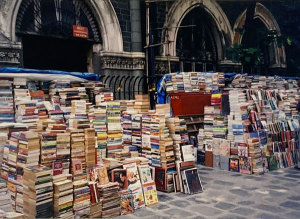

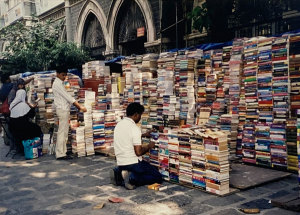

〇ナイサラク古書店街の様子

店ごとの専門性は驚くほど細分化されていた。医学、薬学、歯学、数学、物理、工学、コンピューター、経済、法律、人文、心理、宗教、教育、生活、文学、哲学など幅広い分野を網羅している。一方で、芸術や語学を専門とする店は見当たらなかった。それでも各店の独自性が読者を引き付け、どの古書店も繁盛しており、とりわけ学生客で賑わっていたのが強く印象に残っている。ナイサラク古書店街から主だった二店を紹介しよう。

〇ナイサラク古書店街の様子

Youngman & Co.

ナイサラク通りの中ほどにある。奥行20間の細長い店で、本はすべてガラスケースに収められており指差しで購入する方式。女性実用書、デザイン、ファッション、児童書などに特化していた。

〇Youngman & Co.店内の様子

Munshiram Manoharlal Publishers Pvt., Ltd.

出版社直営の古書店で、広さは12坪ほど。人文・文芸分野が中心で、お客様は学者風の人が多かった。

ムンバイの古書市場

ムンバイ(旧ボンベイ)はインド第二の都市で貿易港としても有名である。ムンバイが属するマハーラーシュトラ州の人口は1億人を超えるインド最大級の大都市で、交通渋滞や識字率の低さ(男性78.9%、女性59.3%)が課題となっている。出版・書店は中流以上を対象とするが、古書店の多さはインドの出版文化の特色である。

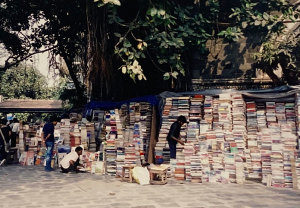

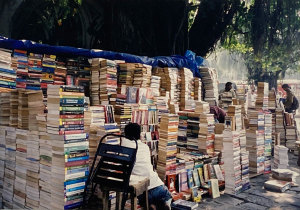

市内ハタマ・チョウク交差点の一角に、約400㎡に広がる古書市場がある。規模は神田神保町の神田古本まつりの4〜5倍に及ぶ。ここは販売のみで、買取は別の場所で行われていた。

市場は10人の資本家が権利を持ち、25人が働き、10の古書店が営業している。

〇ムンバイ名物古書広場の様子

品揃えは写真集、専門書、辞書、ヨガ、料理、コミック、小説、児童書など多岐にわたり、一番売れるのは小説だという。本は横積みされ、客が「この本を」とお願いして取り出してもらう。客層は7:3で男性が多いが、筆者がいた時、若い女性が本を探していた。レジはなく、代金は店員のポケットに収められる。筆者もコミック『Little Archie』を20ルピー(約32円)で購入した。表紙にはUS$1.19と書かれていた。

〇ムンバイ名物古書広場の様子

インド取材は2010年代後半、コロナ前の体験である。ナイサラクの圧倒的な古書店密度、ムンバイの巨大市場、そして本を求めて群がる若者の姿は忘れがたい。中国や北朝鮮のように写真撮影が制限される国々もあるが、インドでは比較的自由で安心して記録を残すことができた。インドの街並みや人々の温かさ、そして古書店の専門性と熱気に触れ、「こんな古書街もあるのか」と強い印象を受けた。だからこそ、この国をシリーズ第1回に選んだのである。

能勢 仁

1933年(昭和8年)千葉市生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、高校教師を経て、多田屋常務取締役、JBB取締役(平安堂FC部門)、アスキー取締役、太洋社勤務。1996年ノセ事務所設立。主な著書に「明治・大正・昭和の出版が歩んだ道」(出版メディアパル刊)、「本のことがわかる本・1~3巻」(ミネルヴァ書房)、「商人の機微」(中央経済社)など30数点。