古本屋ツアー・イン・ジャパンの2015年総決算報告古本屋ツーリスト 小山力也 |

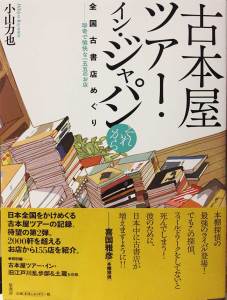

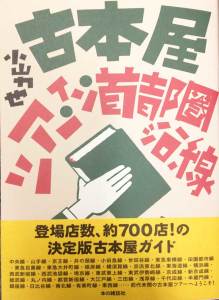

| 2015年もたくさんの古本屋を巡ってしまった。そしてたくさんの古本を買ってしまった。 およそ八年前に突如始まった、あくまで自主的な全国の古本屋調査は、未だ途切れることなく慌ただしく続いている。その道のりは決して平坦ではなく、行く手も予想以上にその姿を刻々と変化させている。振り返れば、歩いて来た道も変貌している有り様なので、改めてもう一度たどってみたりと、現在と最新の古本屋情報を捕捉するのに、汲々としている。そのせいか、もはや人生は古本屋に遠慮呵責なく喰い尽くされたが、日々は刺激的で無闇やたらと楽しい。常識という神経はすでにだらしなく麻酔され、古本屋に向かう足を、古本を買う手を、止めることはない。時に掘り出し物に喜び、いつの間にか家の中に蔓延る古本の山に、深夜愕然とする。天国のようでもあり、地獄のようでもある、古い世界と未知の本を求める唯物的暮らし。やがては限界を迎えるであろう生活空間と、古本の魅惑的な堆積の拮抗。買うべきか買わざるべきか、売るべきか売らざるべきか、それが問題だ…。 そんな風に悩みつつ楽しみつつ、この年は奇跡的に四冊の古本屋本に関わることが出来た、一介の古本修羅としては上出来な首尾である。「古本屋ツアー・イン・首都圏沿線」と「古本屋ツアー・イン・ジャパン それから」は自著だが、芥川賞作家・野呂邦暢が撮りためた情熱あふれる古本屋写真を一冊に編んだ「野呂邦暢古本屋写真集」では、編集(写真の継承者である岡崎武志氏と共編)とデザインを担当。岡崎武志氏の「気まぐれ古本さんぽ」では、僭越ながら古本屋関連の校正を担当させていただいた。この中では「首都圏沿線」の制作が、今までのツアーに異なる光を当てる役目を担うこととなった。首都圏の古本屋さんをあまねく掲載し、ガイドブックとして使えるよう意図したことから、今まで訪ねたお店の最新情報やその去就を確認する必要に迫られたのである。その過程で目にしたのは、予想以上に逞しい古本屋の姿であった。もちろんすでに表舞台から姿を消しているお店も多かったが、数年前のツアー時にも風前の灯火と勝手に思っていたお店が、多少くたびれながらも大都市の片隅で健気に営業している姿は、驚きとともに拍手したいほどの賞賛の気持ちを、湧き上がらせてくれた。またこの再ツアーは、以前とまったく違う成長した眼で棚を見ることになり、店側の変化+己の変化が化学融合し『このお店、こんなに良かったっけ?』という思いを抱いたことは数知れない。古本屋は一度で見切らずに、何度でもしつこく訪ねることで、新たな価値を生み出すことがある。そんな新しい古本屋ツアー経験則を身につけられた、貴重な調査となったのである。 だが長期間を首都圏にかまけていたため、地方のお店を訪ねる機会が、例年に比べて極端に少なかったことは否めない。かろうじて静岡・京都・長岡・新潟・名古屋・郡山・上田・西尾などに足を延ばせた程度である。そんな中で強く印象に残っているのは、島根県にトークで招かれ「だんだん書房」「本町堂」「ダルマ堂書店」「冬營舎」と、出雲と松江のお店を一気に回れたのは僥倖であった。また福島県の、ようやく原発事故の避難指示が解かれた町に舞い戻り、速攻で古本屋を開店させた「岡田書店」は、未だ困難な状況が続く東北に、明るく暖かい火を灯す偉業であった。絶版漫画に強い大衆的な店内は、町に戻って来る人を信じて、今日もお客を待っているはずである。今後の発展を切に願う次第である。 もちろん首都圏にも新しいお店は着々と出現している。高円寺「古書サンカクヤマ」「七星堂古書店」下北沢「メンヨウブックス」学芸大学「BOOK&SONS」中野「古本案内処」神保町「夢野書店」吉祥寺「Main Tent」行徳「古書肆スクラム」西横浜「三田商店」西荻窪「古本バル 月よみ堂」「忘日舎」曳舟「右左見堂」海老名「さがみ国分辻書房」などが主だったところであろうか。それにしてもこの店名の連続を見るだけで、古本屋という職業の個性と多様性が、やたらにヒシヒシと伝わって来るではないか。 だが惜しまれながら閉店するお店も誠に多かった(事務所店に移行したお店も含む)。巣鴨「林書店」立川「明誠書房」昭島「さわやか文庫」祖師ケ谷大蔵「ツヅキ堂書店」江古田「銀のさじ書店」市ヶ谷「麗文堂書店」早稲田「岸書店」反町「ひだ書店」綱島「FEEVER BUG」小田原「お壕端古書店」新小岩「オールドブックゼウス」京都「水明洞」沼津「十字堂書店」黄金町「たけうま書房」など。さらに本の街・神保町でも、近来稀に見る激動の閉店ラッシュが続いた感がある。「スーパー源氏神保町店」「文省堂書店」「ブックダイバー」「風光書房」「蒐堂」が姿を消し、この2016年にも鉄道関連古書で名を馳せた「篠村書店」の一月閉店が大きく報道されたりしている。やはりお店は、いずれではなく、今この瞬間に訪ねておくべき場所であることを痛感する出来事たちである…。 粘り強く移転開店するお店も多く記憶される。「中野書店」は神保町から西荻窪へ、「文紀堂書店」は池ノ上から仙川へ、「古書てんとうふ」は郡山から柴宮へ、「トップ書房」は同じ恵比寿内で、「渥美書房」は同じ早稲田内で、「まどそら堂」は同じ国分寺内で、「Tweed Books」は同じ白楽内で、小田急相模原「二ノ橋書店」はすぐ隣りの物件へ、「古書いろどり」は神保町から九段下へ移転し事務所店が店舗をプラス、赤羽「紅谷書店」吉祥寺「バサラブックス」はリニューアルして同じ場所に復活を果たした。たとえ姿形や場所は変わろうとも、古本屋ツーリストとしては、店舗という形態を維持してくれるのは、誠にありがたいものである。 かように2015年は、自分にとっても、その目が見て来た古本屋界にしても、激動の年であったと言えよう。そしてその激動は、自分に関して言えば終息など迎えず、すでに始まった2016年はより激動と化し、さらに高いハードルが待ち構えていることが決定されている。それはまるで、ゲーム『ドラゴンクエスト』でレベルの高いモンスターが出現する、未知のフィールドに足を踏み入れる、緊張感に満ち満ちている。果たしてこの一年を、無事にヒイコラ走り抜けて、その成果を残すことが出来るだろうか…結果は秋口には出ているはずなので、くじけずに古本屋にまみれ、今年も奮闘する所存である。全国の古本屋の皆様、今年も何とぞよろしくお願いいたします!

|

|

Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |