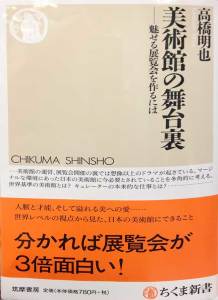

『美術館の舞台裏』高橋明也 三菱一号館美術館館長 |

| この本の「あとがき」にも書いたが、私と美術館の世界の関わりは既に50年以上に及ぶ。といっても、最初は、早大で仏文を講じていた父が交換教授でパリに赴くこととなったため、家族ではるばる横浜から船に乗ってマルセイユに着いた1965年に遡る。 小学6年生だったが、すっかり彼の地の「美術」文化の豊かさに衝撃を受けた私は、当時未だ日本人学校もないのをいいことに、ルーヴル美術館やヴェルサイユ宮、シャルトル大聖堂をはじめ、文化施設や旧跡を毎日のように訪れた。中でも、ポンピドゥー・センターもオルセー美術館も未だ姿を見せていない時代、ルーヴル美術館の週に一度の無料日には必ず足を運んで日がな一日過ごしていた。さすがに世界的観光名所ではあったが、今ほどごった返すこともなく、お決まりのコースをちょっと外せば、それまでの喧騒が嘘のように静かな展示室が広がっていた。メソポタミアやエジプトの作品群が私のお気に入りだった。 やがて、東京芸大で美術史を学んだ後、1980年から学芸員として上野の国立西洋美術館に勤めてからは、見る側ではなく見せる側に身を置くようになった。文部省の在外研究員として開館準備中だったオルセー美術館に1年半あまり勤務した他は、26年以上を上野で過ごし、2006年以降は丸の内の三菱一号館美術館の立ち上げに従事した。 日本の美術館に身を置いて身に染みたことは、「文化」、とりわけ「美術」というものに対する社会的な無関心である。日本人一般は大変に深い文化的感性を持っているにも拘らず、こと社会レベルとなると極めて冷淡で、とりわけ、元来西洋から輸入された言わばお仕着せのシステムである「美術館・博物館(ミュージアム)」に対する認知度・共感度はきわめて低いといわざるを得なかった。1980年前後はまだ、「美術館に勤めています」というと「展示室にずっと座っているのは大変ですよねぇ」とか「入り口で切符を切っていらっしゃるのですか?」というのが大方の反応であった。 昨今は展覧会も増え、人々の知識や関心もずっと上がっているとはいえ、それでも、美術館というものが果たす社会的な意義や目的、そして楽しさや使い勝手に関して、なかなか理解が高まらないのは、私が丸の内の企業美術館に移ってからもさほど変わったようには見えない。日本のビジネス社会では依然として、休日にはゴルフに行くほうが美術館に行くよりも1000倍大事なことのようである。 本書を書いた動機は以上のようなことに尽きる。「ミュージアム」が歴史的に担ってきた役割や、日本の美術館が置かれている現状はもちろんだが、やはり「美術館文化」を多くの人に知ってもらい、愛して欲しかったからだ。そこがどれだけ自分の感覚を解放する場であり、新しい価値観を見出せる場であり、同時に人間臭い社会の縮図であって、ただただかしこまってお墨付きの「美」を鑑賞するだけの場所でないことを知って欲しかったからだ。 でも、昨年12月の発刊以来、驚くほど色々なメディアで取上げていただき、ごく一般の人々から「とても面白かった」、「さくさく読めて、知らないことを一杯吸収できました」、「美術は自分の好きなように見ていいんだ、ということがわかりました」と言うような感想を山のように頂いた。その多くは、SNSを通してだが、美術館の活動について、まだまだ皆さんが興味を持ってくれていることを知り、とても勇気づけられたのは事実である。

|

|

Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |