本とエハガキ⑦ 読書エハガキ②寄宿舎読書小林昌樹 |

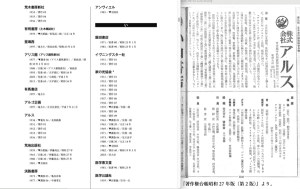

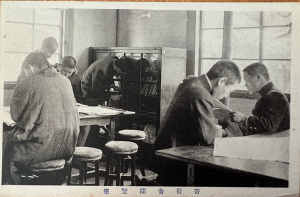

学校寄宿舎の読書エハガキ 戦前、公的施設の記念エハガキが出版されることが多かったことは今までに述べたが、学校などもそうで、運動会などがエハガキで残っている。ただ、読書とのからみでいうと、授業中の読書風景などはそう多くない。そのうち図書館エハガキの関連で学校図書館を紹介することになるだろうが、ここでは存外に読書風景が多く残っている寄宿舎を紹介する。 本のタテ置き・ヒラ置き次の【図7-1】は1907年に開校した山口高等商業学校の寄宿舎自習室である。冬だからか手元に火鉢があり、壁にコートが掛かっている。さらに壁には洋画が掛けられ、勉強している(ふり?)の学生も高等商業(高商、戦後は大学に)なので大人びている。妙に明るく電灯の影が壁に写っているのは、フラッシュでも焚いたのだろうか。右の人物は辞書を卓上に広げている。卓上には壁によりかけて本をタテ置きしているが、本のタテ置きは明治30年代からで、この写真の撮影(明治40年代)からそう古いことではない。また今、見慣れている板金をL字ないし逆T字にしたブックエンドは見えない。明治30年代からブリキ製の「本立て」が普及してはいたようだが(「インキの話」『今世少年』1(14) p.64, 1900.12)、日本におけるブックエンドの普及史はまだ不明である(米国では1877年に特許が取られた)。

次の【図7-2】は現在の長野県野沢北高等学校(佐久市)にあたる野沢中学校の寄宿舎。 ヒラ置きでなおかつハードカバーの本が少なそうに見えることから、ほとんどが雑誌と思われる。右の少年が(高さからいって)椅子に座っているが、その向こうにあるものは机というより小さなオルガンだろうか。逆光でよく見えないのは、室内写真はむしろ逆光が普通になるからである。前の【図7-1】は例外的にはっきりしているということも比較するとわかる。

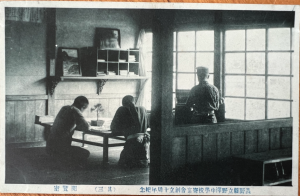

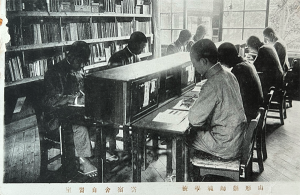

蔵書はガラス戸つき書架へ。そして鍵を⋯⋯【図7-3】は広島県立忠海(ただのうみ)中学校の寄宿舎閲覧室である。キャプションに「寄宿舎生活」とあるように、おそらく寄宿舎の写真エハガキは郷里の親元に送られるために製造販売されたものだろう。これまでの図のキャプションの( )内に「其一(そのいち)」といった付記事項があるのは、他に「其二」といったセットのエハガキが頒布されたからだろう。 学校図書館など、中小規模施設の蔵書保管法としてはこの写真のほうが標準的で、ガラス戸つきの大型書架に図書がしまわれていた。写真の右側にさらに同じ幅ほど書架が続いているはずで、1段に図書20冊が入るとすると、かける12段で240冊ほどを所蔵していることになる。 殊勝にも読書にふけっているさまは、まさにポーズを取っている(カッコつけている)としか思えないが、新聞など薄物ばかりを見ているのは普段の使い方が反映されたものだろう。

忠海中学の生徒はみな制服を着ている。拙著『立ち読みの歴史』(ハヤカワ新書)にも書いたが、戦前、とある地方都市では中学生だと立ち読みを書店がとがめない、という証言が残っている。当時の中学生は同世代の一割にも満たず、今と全く異なるエリート予備軍だった。 【図7-4】は【図7-1】と同じ、山口高商のもの。前図と同様、さかんに新聞紙を読んでいるが、読者の年齢は高商なのでずっと高い(左端の少年はその隣の人物の弟だろうか)、何より重要なのは書架の前の人物が行っている行動である。彼が何をしているのかお分かりだろうか。そう、鍵を開けようとしているのである(閉めようとしているのかもしれないが)。 これはより規模の大きい学校図書館でも同様なのだが、寄宿舎で蔵書はガラス戸つきの書架に収められるパターンが多い。なぜガラス戸つきかといえばもちろん背文字を見て選ぶためだが、一方で盗難に備えるためでもある。盗難に備えるには錠前が付いていなければならず、それは鍵をしかるべき担当が持って、開けたてをする、というのが基本だった。 戦後の図書館改革で、戦前の学校図書館はガラス戸に鍵をかけてけしからん、と自由化が叫ばれたことから、鍵をかけていたことは知っていたのだが、その鍵の開けたての現場を、これこのように自分の目で見れるとは、写真エハガキを集めたかいがあったというもの。

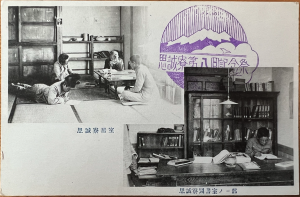

次の【図7-5】は名門、松本高等学校の寄宿舎「思誠寮」の居室と図書室の写真2枚が1枚のエハガキに印刷されている。『松本高等学校落成記念写真帖』(松本高等学校、1922)を見ると、思誠寮はなかなか大きな建物で、図書室も立派なものが附属していたのだろう。松本高等学校は1919年開校で同時に寮ができたとすれば、「思誠寮第八回記念祭」と押印された記念スタンプにあるので、1927年のものだろう。 拡大しないとわからないが、右下の写真で、卓上にある雑誌は(おそらく穴をあけて紐を通し)綴られていたことがわかる。灰皿(香炉かも)の向こう側に置かれた分厚く堆積した大判の冊子(図版面が出るよう開かれている)は、いわゆる「画報」(図版主体の大判雑誌)で、テレビのない時代のテレビだ。大正期から昭和30年代まで主要なビジュアル資料であり、ホテルのロビー、各種の待合いなどに置かれ、かなり普及していたメディアだ。しかしいかんせん、保存されづらかったこともあり、出版史ではほとんど注目されてこなかった。ようやっと近年、藤元直樹による初の論考が『近代出版研究』2号(2023)に掲載されたくらいである。 ガラス戸なしの棚が左に見えることから、セキュリティはわりとゆるい運用をしていたようだが、ラベルを付けてきちんと管理していたことがわかる。

居室では寝転がって読書しているが、右下、図書室ではきちんと西洋風の本棚、大テーブルで(椅子に座って)読書している。【図7-2】では閲覧室もまだ畳敷きだったのに、読書の仕方が大正期に、すくなくとも寄宿舎内のセミ・パブリックな場所では洋風になって行ったことがわかる。 しゃべって勉強ができない(!?)旧制高校の寮次の【図7-6】は岡山市にあった第六高等学校のもの。表面を見ると使用済みエハガキで、「国富六高生徒寮中寮五室」にいた村上忠直くんが広島高校の「薫風寮」にいた友人に出したものとわかる。

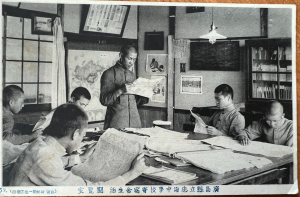

村上くんは言う。「夜は一室八人でシャベッテゐるから勉強はほとんど出来ない。町はさびしいしメッチェンは悪いし幾分幻滅の悲哀を感じてゐる。」と。「メッチェン」などと、戦前の学生語も微笑ましいが、居室では勉強できないのが実態だったようだ。となると、【図7-6】に写った自習室が重要になってくるのではあるまいか。村上くんはここで懸命に自習したようだ。 というのも、大阪出身の彼は東京帝大を卒業し大林組に勤めたらしいのだ(高等学校生は多く帝国大学に進学したことから学士会『会員氏名録』を調べた)。 黙読ならぬ「黙学」で勉強しまくり(!?)師範学校の寮 次の【図7-7】は山形師範学校(戦後、山形大学教育学部、現・地域教育文化学部)の寄宿舎自習室である。

右列手前の人物は「田中富六」くん。拡大すると本箱のスライドふたの名標からわかる。同時にこの田中富六くん(改姓して大森富六)は大正14年卒業とわかるので、この写真エハガキの出版年は1925年前後だろう。山形師範の寄宿舎「馬畔寮」は1923年11月15日午前1時に全焼し、「共栄寮」が1924年12月再建されたが、田中富六は新寮舎に入れなかったので、おそらく「馬畔寮」時代の撮影。 山形師範では「創立以来、寄宿舎では、午後七時から九時までは「黙学」という自学自習の時間があ」ったので(渡辺宏『六稜の青春:山形師範学校物語』中央企画社、1972、p.27)、この自習室が夜にも使われたのだろう。向こう側に裸電球が天井から吊り下がっているのが見えるが、よく見ると左にコードが長く垂れ下がっているのがわかる。これは必要に応じてこの裸電球の位置を変えられるための措置と考えられる。灯火の歴史と読書(夜の読書)の歴史は不可分であるがあまり検討されていない。ちなみに「黙学」は明治初めの東京師範学校からあるらしいが、各種辞典に立項されていない。戦後なくなったようだ。 山形師範の自習室は居室(寝室)とセットだった(どうやら大正期から師範学校ではそういうパターンだったらしい)。「自習室の方は東側で二間に三間位、テーブルに椅子が七人分置かれていて、東側に八人分の本立てがあり、机の上には本箱があった。四人づつが向き合う様になって、真中に通り道があった。西側が寝室になっていて」と今泉亨吉という人の私家版『原方士族の次男坊』(1984、p.517)で説明されている。 この今泉の証言によると【図7-7】の左奥に見える書棚は、銘々膳ならぬ銘々棚ということになる。一人宛て60冊以上本があるのは、師範(教員養成)ゆえだろうか。【図7-6】の旧制高校と比べると非常に多く感じられる。また、卓上の本箱と壁書棚の運用の違いを知りたいものである。壁書架の、上から二段目の本の並びで、高さが妙に一致しているのが気にかかる。今泉が「椅子が七人分」と書くのは、【図7-7】のように8人が標準のところ、今泉の部屋は1名欠員だったのだろう。 教養的読書と修養主義読書――次回は軍隊読書 今回、こうして寮の読書風景を時代順にながめてみると、服装が洋風になると同時に、本の読み方も洋風になってきているのがわかる。また学校の種類でも読書の雰囲気がかなり異なることが直感できよう。正規の課程外の読書を重んじる「教養主義」だが、そんな雰囲気の旧制高校の自習室【図7-6】、きっちりきちきちした「修養主義」的な居住まいで本を読んでいる師範学校の自習室【図7-7】。読書エハガキに出てくる写真の人物は多分にポーズを取っているので、ありのまま、そのままではないのだが、それでもなお、「娯楽主義」がデフォルトになっている現代の我々から見ると、ずいぶん今と異なる雰囲気が写真エハガキから感じられてくる。拡大すると写っている人物名までわかってしまったのにも改めて驚いた。 エハガキの罫線パターン(連載1回にも掲載)お知らせ――『出版社〈ミニ社史〉横断索引——2300社の自社紹介が見つかる』主宰する近代出版研究所で重要な事業の一つに、近代出版史に関するレファレンス・ツールの開発があります。この度、『出版社〈ミニ社史〉横断索引』なるツール【参考2】を開発し、夏のコミック・マーケット(2日目、8/17)で頒布します。 昭和26年の『著作権台帳』ほか、40点以上の典拠に掲載された出版社の「自社紹介」記事――これを研究所では「ミニ社史」と称しています――数千点を、これ1冊で引ける横断索引です。近代日本の出版社、2300社分。おまけで単行本の社史の有無も付記しています。 今までこのようなものはありませんでした。当分ないでしょう。

|

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

1-300x115.jpg)