若冲の本のこと東京都美術館 学芸員 平方正昭 |

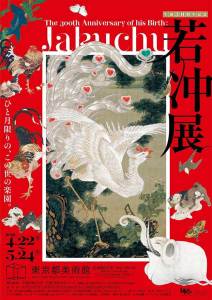

| 若冲は最近になるまで知名度が低く、さほど人気はなかったとの話を良く聞きます。本当でしょうか。 私が高校で学んでいた頃、美術出版社から大型の画集『若冲』が出版されました。この高価な本は、ほとんど実物を見る機会はないままに、うわさを聞くしかありませんでしたが、それでも多くの美術全集の障壁画や水墨画の巻にはたいてい若冲が載っていましたし、どの本でも、西福寺の仙人掌群鶏図などの若冲の作品が載っているページは、他とは違う強いオーラを発散していました。 あの頃も、若冲の人気は高かったし、誰もが知っている画家だったと私は思っています。一般的な人気は、北斎ほどではなかったかもしれませんが、むしろ永徳などよりは、人気があったくらいではないでしょうか。 若冲の展覧会が話題になったというと、宮内庁所蔵の《動植綵絵》の展示にかかわるものが多かったでしょう。1971年に東京国立博物館で全30幅を15幅ずつ展示したのに始まり、2007年の相国寺で開催された120年ぶりという《釈迦三尊》3幅と《動植綵絵》30幅の再会などまさにそうでした。そんな《動植綵絵》の展示で、早いものに、帝室博物館(現・東京国立博物館)で開催された「御物若冲動植綵絵精影」があります。 若冲が相国寺に寄進した《釈迦三尊》と《動植綵絵》ですが、明治22年(1889年)、30幅の《動植綵絵》は明治天皇に献納され、廃仏毀釈の流れに翻弄された相国寺を助けることになったのですが、御物になってから初めての全点公開がこのときのことです。 このときの図録がありますが、現代の展覧会図録から比べると桁違いに豪華で大型の図録で、秋山光夫による綿密な解説も見逃せません。この解説はその後『日本美術論攷(考)』としてまとめられた一冊にも若干筆を加えたものが「若冲の人と藝術 御物若冲筆動植綵繪三十幅に就いて」として収録されています。 その大正15年の図録も、『日本美術論攷』も、1971年の図録も、「日本の古本屋」で見つけ、購うことができました。神保町の町など古書街を歩き回り、または怖い書店主を拝み倒して探してもらったり、、、以前は本を探すのにずいぶん苦労したものでした。 この展覧会から人気が爆発したと言われる2000年の京都国立博物館での「特別展 没後200年 若冲展」も重要な展覧会でした。「日本美術ブーム」そのものがこの展覧会から始まったという人もいます。 この展覧会の図録も、情報や図版を充実させて『若冲大全』として出版され、若冲に関する基本図書といっても良いものとなっています。必見です。 今回の「生誕300年記念 若冲展」ですが、本展は東京で初めて《動植綵絵》全てと《釈迦三尊》が一挙公開されるだけではなく、話題の再発見《孔雀鳳凰図》や会期中巻き直すことなく全体をみていただける《菜蟲譜》もあれば《葡萄小禽図》や《仙人掌群鶏図》、《蓮池図》など数々の代表作。近年、トレードマークの鶏をしのぐ人気の《象と鯨図》、その他、海外のコレクションなども含め、若冲の全貌に近い展覧会になっています。

会期:2016年4月22日(金)~5月24日(火) その他、休館日、チケットなど詳しい内容はホームページをご覧ください。 |

|

Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |