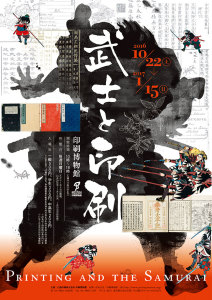

「武士と印刷」展を開催しています印刷博物館学芸員 川井昌太郎 |

| 武士の展覧会といえば、現在大人気の日本刀などの展示がおなじみではないでしょうか。しかし意外なことに、没後400年を迎えた徳川家康をはじめ、武将・将軍・藩主のなかには、印刷物を作らせた人たちがいます。その数は100人以上にのぼります。 家康は戦国時代に生まれましたが、戦国三大文化とよばれる大内氏、朝倉氏、今川氏のもとでは、印刷が行われていました。大内版の法華経版木、朝倉版の八十一難経版木、今川版の歴代序略版木は、文化活動に積極的だった戦国大名がいたことを示しています。 そして家康は、いわゆる伏見版、駿河版とよばれる印刷物を9点作らせています。なかでも伏見版『貞観政要』や駿河版『群書治要』は、唐代に著された政治参考書です。戦国時代を終わらせた家康は、これからは武断ではなく文治で、武士の「知」から作り上げた法律や教育によって、国を治めようとしていたのではないでしょうか。 また家康と同時代に印刷をさせた武士といえば、豊臣秀頼と直江兼続です。秀頼版『帝鑑図説』は帝王学の教科書の一つです。秀頼は天下を狙っているのかと思わせる印刷本です。直江版『文選』は中国を代表する詩文集です。日本への伝来は早く、『万葉集』や『日本書紀』にも影響を与えましたが、ついに印刷本として刊行されました。 家康に続き印刷に関わった将軍は、徳川家光です。家光が援助して、天海版木活字が作られ、『天海版一切経』が刊行されました。そして家光の遺言を守り、若き四代将軍家綱を補佐した会津藩の保科正之は、『二程治教録』『伊洛三子伝心録』『玉山講義附録』のいわゆる会津三部書を刊行しています。 正之と同時代の水戸藩主・徳川光圀は、『史記』に感動し、日本でも紀伝体の歴史書を作りたいと修史事業を開始しました。それは光圀の死後も続けられ、ついに『大日本史』が完成しました。江戸時代を通して、光圀は最も多くの印刷物を作らせた「印刷藩主」です。 この後、明治時代に至るまで、武士たちの印刷は続きました。展覧会では上記で取り上げた印刷物を含めて、160点以上の資料を展示しています。 一方で、江戸時代の庶民には浮世絵とよばれる印刷物が人気で、特に歌川国芳が登場してからは、武者絵が話題となりました。躍動感に溢れ、迫力いっぱいの国芳の武者絵に描かれた武士は、源義経、武田信玄、四十七士などが多く、印刷をさせた武士たちではありません。「摺られた武士」と「刷らせた武士」が違うということは興味深い点です。洋画家・悳俊彦氏からお借りした国芳の武者絵も150点以上展示しています(会期中に展示替えを行います)。是非展覧会にお越し頂きたくお願い申し上げます。

|

|

Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |