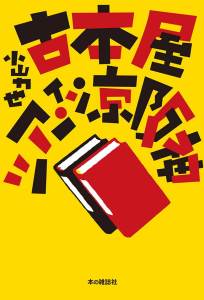

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2016年総決算報告古本屋ツーリスト 小山力也 |

|

2016年は、個人的なことから言えば、「古本屋ツアー・イン・京阪神」を作るために関西を全力疾走した一年であった。熱く、楽しく、愉快で、不安で、ギリギリで、過激で、濃密な、古本屋探訪にすべてを捧げた、決して忘れられない年であった。そのささやかな奮闘が、一冊の書き下ろし新刊に形作られたのは、誠に喜ばしいことで、心の中に古本屋ツーリストの金字塔として、一際大きく輝いている。だが、古本屋界の動きは、そんな矮小な喜びに溺れ、ホッと一息ついていたのをあざ笑うかのように、強い風が吹き抜ける水面のような変転を続けているのである。 本が出来上がった直後から飛び込んでくる、様々な情報。梅田「阪急古書のまち」移転予定、神戸『モトコー商店街』の再開発、天満宮「駒鳥書房」や天王寺「古書さろん天地」や守口市「ひまわり堂書店」の閉店…情報はジリジリと書き換えられて行く。…あの必死に駆け巡った関西も、早々に今や昔となり始め、誌面にその面影を留めるだけのお店が、段々とその數を増やしつつあるのだ。その上、追い切れなかった開店情報なども多々存在し、守口市の店主がとにかく熱いと噂の「たられば書店」、古本好きの口に頻繁に上がった良い古書が安値で並ぶという大阪・平野「古書からたち」、神戸の古本と駄菓子のお店「くまねこ書房」などの開店情報には、地団駄を踏むことしきり。また本を出したことにより、載っていない郊外店の有望なネタも次々と教えられる始末…みんな事前にあれほど良いお店があったら教えて!と頼んでいたのに、何故後になってから教える!と理不尽な思いに駆られることしきり。だが中には、心を洗われるような情報も含まれていた。それは、店主が逝去され、惜しまれながら閉店となった大阪・天神橋筋六丁目の「青空書房」の立看板や棚が、北新地の古本屋「本は人生のおやつです!」に引き取られ、大事にされているというのである。生前から慕い親しくしていた女性店主が受け継いだ、古本屋人生の遺品と古本屋魂!「青空書房」は今も大阪で、ひっそりと生き続けているのである。あぁ、こうなってくると、様々な変転流転の店物語たちを再び新たに紡いだり、各府県の郊外や大都市に残るお店を拾い上げ、いつかまた関西の本を作り上げたい気持ちが、ムクムクと湧き上がってきてしまう。 かようにこの年は、関西に傾注した一年と断言出来るので、他の地方のお店には、ほとんど出向くことはなかったのである。だから東京で羽根を休めている時は、ひたすら近辺のお店を巡り倒す日常を送っていた。もちろんこちらも安穏平和のわけはなく、相応の変転が巻き起こっているのである。後半の主な変転について、まずは閉店から挙げて行くと、七月に新宿最後の純粋な古本屋であった「昭友堂書店」が華々しくセールを行い、映画スチールのデッドストックや古い本を大量に放出して去って行った。また神保町からは、いつの間にか「とかち書房」や「KEIZO BOOKS」がフッと消えるように撤退。八月には八王子の「まつおか書房 2号店」が店を閉じ、向かいの1号店にすべてを集約することとなった。九月には恵比寿の坂の上の「トップ書房」が消え、新中野の坂の途中の「伊呂波文庫」もセールの後ゆっくりと閉店した。十一月には下北沢「July Books」がお店を閉じて事務所店形態になり、十二月には同じ商店街の入口にあったインコが店内で放し飼いの老舗「白樺書院」も姿を消した。練馬の老舗「一信堂書店」も二ヶ月に渡る閉店セール行った後にその灯を消し、ついに練馬駅近辺からは純粋な古本屋が消える、恐るべき状態となってしまった。さらには板橋区役所前の半地下の「いのいち」も店を閉め、早稲田の「立石書店」も大きな倉庫を借りるべくシャッターを下ろした。また、小田急線沿線に根を下ろしていた「ツヅキ堂書店」チェーンも、一店一店次第に姿を消して、すでにチェーンから独立していた仙川の「石本書店」にその名残を留めるのみとなった。誠に寂しくはあるが、古本屋界の新陳代謝のひとつとして、涙を飲んで各店を見送ることにする。 もちろん新陳代謝なのだから、翻って新しく誕生したお店もチラホラとある。王子にはデザイン事務所を併設した「コ本や」、森下には静かで格調高い「古書しいのき堂」、目白の「金井書店」は事務所店から実店舗にシフトチェンジし、横須賀中央には「沙羅書店」の近くにしっかりした理知的品揃えの「AMIS」が誕生し、日吉には若者が広めで脱力系店名の「ふもすけ堂」を開店。さらには出版も行う「トマソン社」が善福寺公園近くに小さな「松田書店」をついに開き、根津の坂の上には「私、古本屋をやるつもりなんです!」と以前宣言していたご婦人が、見事「あおば堂」を開店させ、古本を並べるとともに『コントラクトブリッジ』なるトランプ遊戯教室にも力を入れている。この頼もしく勇気ある船出をしたお店たちに、古本がたくさん売れる幸あれ! そんな風に日常で、開店閉店を必死に追いかけつつも、やはりツアーのメインはすでに二周目三周目に突入したお店をつなぐことになり、ちょっとしたお店の変化は捉えつつも、自然とブックハンティングに比重が傾いて行くのを、自覚せざるを得なかった。だが、それはそれで楽しく、しつこさと血眼の先には、お店の調査とはまた違う喜びが存在したのである。思い出深い成果をひとつ挙げるとするならば、阿佐ヶ谷の元貸本屋であるお店が、店頭100均棚に仁木悦子のレア本である「水曜日のクルト(偕成社文庫)」と「消えたおじさん(青い鳥文庫)」を並べたことがあり、仰天しながらもちろん即座に購入したのだが、次の日お店の前を通りかかると、また同じ本が並んでいて、再びびっくり仰天。またもや購入しつつ、これは変だぞおかしいぞと思っていると、ひょんなことからお店が仁木悦子の蔵書を買い入れていたことを知り、その本たちは、出版社からの著者献本であったことが判明する。それならば、同じ本が何冊もあるはずだと理解しつつ、これはもしかしたら、いずれは何か貴重な本が出てくるかもしれないと曖昧に確信し、店頭棚に並ぶ仁木悦子本をチェックする日々がスタートしてしまった。あまりのしつこさに、もはやそこで仁木本をチェックするのが日常になってしまい、さすがにもう何も出ないかと諦めかけた頃、ついに思惑通りに『仁木悦子』蔵書印のある本を見つけた時は、清々しいほどの達成感が体中を駆け巡り、ブックハンティングの楽しさを骨の髄まで味わったのである。やはり古本屋さんの店先には、まだ夢が転がっているのだ。 そういえば古本屋さんについてもっと知りたいがために、一週間だけ神保町のお店に頼み込み、体験バイトをさせてもらったりもした。帳場に座りレジを打ちながら、様々に手を動かし続ける…古本屋と言う仕事は、こんなにも商品としての古本を、作り出し続けなければいけないのかと、とにかく驚嘆することしきり。不器用者にとっては、なかなかツライ作業もあったが、そんな風に新たな面から古本屋に接触し、少しだけお店の見方が変わり始めている予感が、背中をピリッと走っている。 勝手に始めた古本屋ツアーは、ついに十年目に突入しようとしている。古本屋自体も、私の行動も、それぞれ変化して行くのは否めないほど、長い時間が経過してしまった。それでも楽しいことに変わりはなく、これからも、今の自分なりのやり方で、この魅力ある古本屋世界に思いっきり関わって行くつもりである。今年はその第一弾として、岡崎武志氏と共編著で、マニアック古本屋本の出版を計画している。これは西荻窪「盛林堂書房」から出した「野呂邦暢 古本屋写真集」「岡崎武志×古本屋ツアー・イン・ジャパン 古本屋写真集」の続きとなるが、今までとは違った、ある局地的な古本屋群を調査したものになるであろう。春頃の発売を予定している。それに加え、神保町「@ワンダー」二階の「ブックカフェ二十世紀」で、古本屋さんとのトークを断続的に継続し、古本屋の秘密に迫る企みもある。と言うわけで、とにかく今年も懲りずに、古本屋に溺れまくります!

小山力也 |

|

Copyright (c) 2017 東京都古書籍商業協同組合 |