変っていく古書店のかたち1樽見博(日本古書通信編集長) |

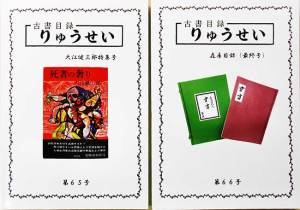

| 時代にそって物事が変化していくのは当然だが、古書店のかたちも変化していくのだなと最近つくづく思うようになった。中でも、戦後文学書を中心にしてこられた大田区の龍生書林さんの閉店は象徴的だと感じた。閉店理由は営業不振ではなく、古書店を取り巻く環境の変化にあったのではないだろうか。古書店の仕事の基本は、お客から古書を買い取り、次の読者へ手渡していくことで、何ら変化はないが、仕入れて販売していく過程、具体的には古書価決定の仕組みと、販売法が大きく変化している。拙著『古本通』(2006年、平凡社)では、一般の方には知られていない古書市場における入札のシステムや、宅買い(古書店が直接お客の家などに行き蔵書を仕入れること)の在り方などを具体的に解説したが、10年が経過して、少々実情との違いが出来てきたような気がする。どこまで現実に迫れるか不安はあるが、管見の範囲でここ30年間における古書店の営業形態の変遷を辿ってみたい。 龍生書林の大場啓志さんは、最初、神奈川県秦野市の東海大学の近くで開業した。その後、蒲田駅前や、神保町一丁目山田書店のビルの中、浅草にも出店した時代があったが、大田区池上に移ってからは古書目録販売が中心となった。近代文学、なかでも戦後文学初版本、受賞本を専門としてこられた。昨年末古書組合を脱退、今年の夏と12月に、「古書目録りゅうせい」65号と66号を出して、年末事実上の閉店となった。宮城県から上京後サラリーマン勤めを経て20代後半から70歳代まで45年間に及ぶ古書店歴を誇るが、彼の歩んだ道こそ、ここ30年ほどの古書店の営業形態の変遷の様子そのものだと思う。 戦後文学初版本のブームが起こったのは、三島由紀夫割腹自殺事件を少しさかのぼる昭和40年初め、一時終息しかけたが三島事件(昭和45)で再び火が付いたといわれる。川端康成のノーベル文学賞受賞(昭和43)、日本近代文学館の復刻本刊行も昭和40年代である。それまでは帯や栞など本の付属物はそれほど気にも留められなかったが、完本を求める風潮が一気に昂じた。龍生書林の始まりはそんな時代だった。当社の『全国古本屋地図』初版の刊行は昭和52年だが、その頃の古書店、特に郊外や地方の古書店の紹介は、大半が「文庫、漫画、一般書扱い」で、中で有力店は、「文学書初版本、限定本も扱う」と、「郷土史に力を入れ、地元デパートでの即売会にも積極的だ」といった表現だった。古書目録発行店も数えるほど。本誌の目録欄に掲載希望する店も多かった。 龍生書林の紹介を『全国古本屋地図』各版に添って見ていくと、 昭和52年初版 住所のみ(大田区西蒲田7-4-5) 昭和57年新装版第三刷 専門店案内欄に「戦後文学・受賞本」 昭和59年改訂新版 神保町一丁目山田書店4階へ出店「近代文学、現代文学、特に戦後文学や文学賞受賞本に力を入れている」とある。専門店案内で「初版本・限定本」 昭和61年改訂増補版 前版と同じだが、浅草雷門にも支店を出していると追記してある。(昭和61年、蒲田・工学院通りの6坪の店から、蒲田駅前の20数坪の店に移転) 昭和63年改訂新版 神保町店は無くなり、雷門店「一般書と映画パンフレット」蒲田店「蒲田駅ホームからも見える龍生書林駅前店は、古本、レコード、映画ポスター、パンフなど何でもある感じで人が入っている。店頭にも本が積まれ、流行作家のものなど十冊くらいセットにして安く売るなど気が利いている。裏に古書部があるが閉まっている時が多い」とある。 平成2年改訂新版 前版と同じ。 平成3年改訂新版 雷門店は無くなり、あとは前版と同じ。 平成4年改訂新版 同じ内容の蒲田駅前店の紹介の後に「戦後文学の初版本や推理小説専門の目録販売事務所もあり、本の知識は定評がある」と追記。 平成5、6、8年の各改訂新版は、平成4年版と同じ。 平成9年改訂新版 西蒲田7-1-1に移転。「戦後文学初版本や推理小説の通販専門、本の知識は定評がある」とあり、店舗営業を休止している。 平成11改訂新版 大田区池上4-29-1に移転。「昭和文学初版本や推理、大衆小説の専門店として知られる。最近、著書『三島由紀夫・古本屋の書誌学』という本を刊行、話題となった。この店出身の古本屋も多い」とある。 『古本屋名簿 古通手帖2011』では、 無店舗、近代文学初版本。通販専門。 改めて、『全国古本屋地図』の需要が高く、毎年のように改訂新版を出せたことに驚くが、龍生書林の変遷は、扱う商品の変化、支店の開設と閉店、そして無店舗の目録販売へと、実に時代の流れに対応していたことを今更ながら知らされる。神奈川から蒲田に移転してからは、南部古書会館の五反田展にも参加した。古書目録の発行は昭和56年からで、『全国古本屋地図』の専門店案内で昭和57年版から「戦後文学・受賞本」とあるのはそのためだろう。芥川賞や直木賞受賞本を扱うことにおいて断然の存在であっと記憶する。雷門店の開業は、ブックオフ登場前で、あふれる古本を背景に全国の古書店が競って支店を出した頃で、映画パンフの人気も急上昇していたのだ。それもブックオフ展開であっという間に終息する。さらにネット販売が普及するに及んで専門店の多くが無店舗目録販売に切り替わっていったのだ。 大場さんは、商いの機を見るに敏で、蒲田駅前店の頃は量販店として成功を収めているが、一方で、当初から文学書稀覯本探求への努力と経験を積んでいた。文学書好きが昂じて古書店になった、その情熱を持ち続けたのだ。それは本誌に「記憶に残る本」として5年間連載し、昨年私家版で少部数(75部)刊行した『古書游泳―めぐり会った人と本』によく表されている。利益のみを追求しようとするなら、古書店という選択は賢明とは言えない。書物に対する強い思いがなければ「古本屋」という稼業で精進し続けることは難しい。(続く)  日本古書通信 http://www.kosho.co.jp/kotsu/ |

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |