出版業の本来の姿を思うーー「Editorship vol.5」の発刊に際して日本編集者学会事務局長・「Editorship」編集長 大槻慎二 |

|

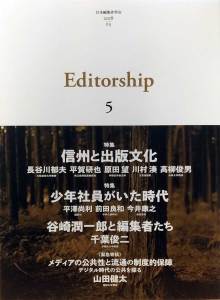

2年ぶりの発刊となる「Editorship」第5号をお届けいたします。 前号では沖縄で地元メディアとコラボしたセミナーを取り上げ、現在の辺野古基地問題にも通ずる沖縄の歴史とメディアの関係を扱いましたが、今回は長野県飯田市に場をうつし、「信州と出版文化」と題して行ったセミナーを軸としてコンテンツを構成いたしました。 岩波書店、筑摩書房、みすず書房、理論社……なぜに信州はこうした名だたる出版社および出版人を輩出してこれたのか?この疑問に答えます。 特に飯田の地にあって実に60年以上の歴史をもつ月刊誌「伊那」を継続して発刊している主幹の原田望さんからは、この雑誌を支える伊那谷の一般市民の民度の高さを教えていただきました。「出版」というと常に「全国区」を相手にした大手出版社を中心に考えてしまいがちですが、こうしたローカルメディアにこそ本来の出版の姿が宿っていると感じました。 また県立長野図書館長の平賀研也さんからは、「古来山河の秀でたる 国は偉人のあるならい」という長野県歌「信濃の国」の一節から端を発し、「偉人」を「編集者」に置き換えた上で、自然環境がそこに暮らす人々の生活と文化にどういう影響をおよぼすか、という示唆に富んだ考察をいただきました。加えて新しい時代の新しい図書館像を「図書館3.0」と命名して提示され、「地域〜図書館〜出版」と互いにリンクする文化的な課題を考えさせられました。 そして、第2特集として編んだ「少年社員のいた時代」では、平澤尚利さん(講談社)、前田良和さん(中央公論新社)、今井康之さん(岩波書店)のお三方から、実際に「少年社員」として人生を出発し、出版界を歩まれてきた貴重な体験談を伺いました。 戦後の高度成長と期を一にして大きくなっていった出版界ですが、原点は人と人との繋がりにこそあること、第1特集に呼応して改めて深く認識させられました。 その他、谷崎研究の第一人者・千葉俊二先生による「谷崎潤一郎と編集者たち」など、バラエティーに富む内容、ぜひ手にとってご覧ください。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |