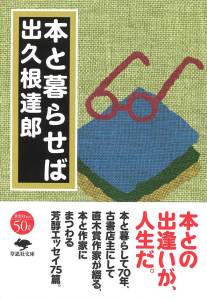

持ちぬしの顔出久根達郎 |

| 目下の話題は、もっぱら都民の台所を賄う豊洲市場の開場だが、鮮魚や野菜に限らず、物の仕入れ法やルートなど、知らないかたが多い。特に、古書がそうである。 古書店で客に聞かれる筆頭が、古書ってどこから仕入れてくるのですか? だろう。 お客様が買ってほしい、と持ち込む場合もあるし、お客様宅へ伺って購入する時もある。それらの本は自分でさばくのだが、自店に不向きの本は、市場に運んでセリや入札にかけて処理する。 そう語ると、大抵の客が、「古書市場というのがあるんですか?」と驚く。 今こそ業界は宣伝につとめるべきだろう。古書市場見学ツアーを、催せばよい。豊洲市場どころではない、人気を呼ぶこと受け合い。どんな本が高価で、どんな本が安いか、目の前でとくと見てもらえばよい。業界は客に元値が知れるのを恐れるが、本の保存状態やその他の条件で、元値は流動的なのだし、それを実際に目で確かめてもらうのがいい。 「すると市場で仕入れた本は、元の持ちぬしが何者であるか、全くわからないわけですね」 客が聞く。 「それで納得しました」 何のこと? 「いや、古本屋さんで買うと、何だか落ち着くんです」 わからない。 「古本屋さんの書棚にある本は、持ちぬしの顔が無いから、安心して読めるんです」 客が語った。 親しかった知人が亡くなり、形見に、知人が大事にしていた蔵書を全部いただいた。「あなたに読んでいただき、持ってもらうと、故人もどんなに喜ぶか知れない」そう言って、「もらっていただけますか?」打診された。 お金はいらないと言う。それが多少、心の負担だったが、ありがたくちょうだいした。 「ところが、もらった本というのは、読まないものですね」 故人とは趣味が同じだし、性格も似ている。読書傾向もほぼそっくりだったが、どういうわけか、旧蔵の本に手が出ない。 「つまり、顔が見えてしまうからなんです」 ある日、故人が偏愛していた本の一冊を、何の気なし拾い読みした。面白い。いつか夢中で読みふけっていた。「こっけいな文章に行き当たったんです。それで思わず、ゲラゲラと独り笑いした。ふと、たぶん知人もこの部分で声を立てて笑ったに違いない。そう考えたら、知人の笑顔がはっきり思い出されて、何だか大笑いしているのが自分でなく、故人のような気がして、思わず、ぞっと後ろを振り返りました」 古書店の本は、人の顔が見えないからいい、という意味は、そういうことだったのである。読書に何らの制約も受けない。そこが気楽だ、というのである。

|

|

Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |