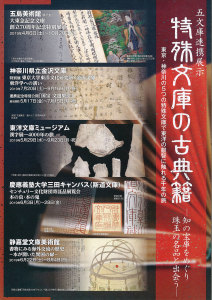

今、見るべき!「五文庫連携展示 特殊文庫の古典籍—知の宝庫をめぐり珠玉の名品と出会う」

|

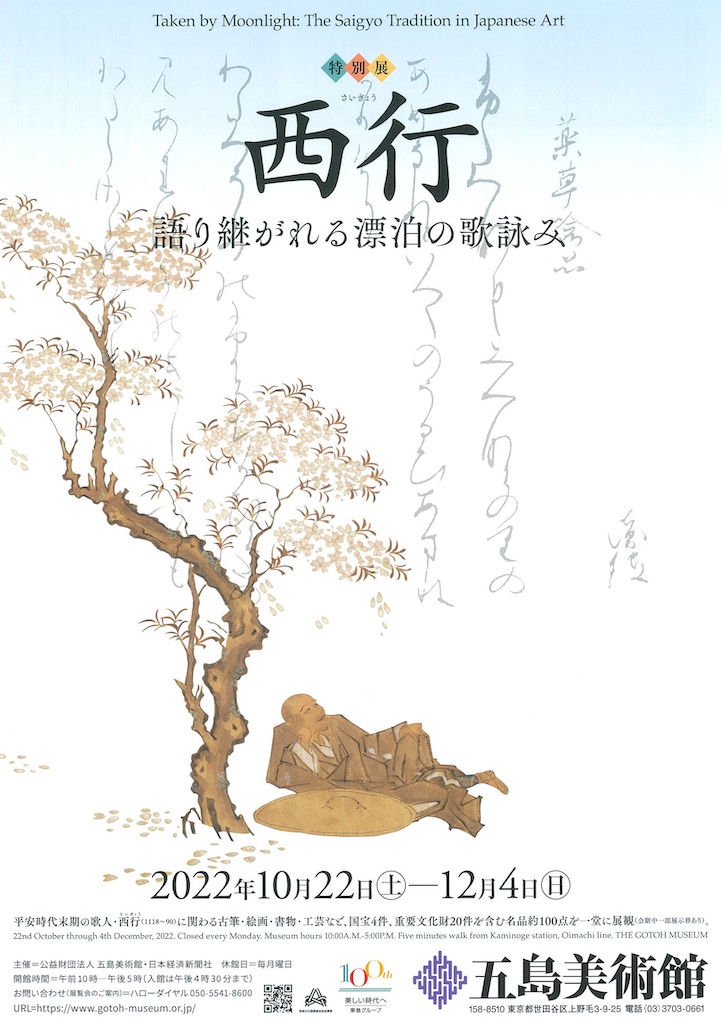

| ある分野に特化した書物を所蔵する図書館「特殊文庫」。今、東アジアの古典籍を収蔵する東京近郊の五つの文庫で標記のような連携展示が行われている。その五文庫とは三菱財閥の創業者岩崎彌太郎の弟彌之助が設立し、嗣子小彌太が岩崎家の霊廟に建てた静嘉堂文庫、三菱第3代目社長の岩崎久彌が設立した東洋文庫、九州の実業家麻生太賀吉の収書を礎とする慶應義塾大学附属研究所斯道文庫、東急電鉄の元会長五島慶太が創設した大東急記念文庫、そして歴代の蔵書家達の垂涎の的である鎌倉時代の金沢北条氏の文庫を受け継ぐ神奈川県立金沢文庫である。 本企画は各文庫が独自のテーマで展示を行いつつ、そこに他文庫の展示と関連のある作品を織り込み、回遊すると理解が深まり古典籍を見る楽しみが増幅する仕掛けとなっている。各展覧会の会期や資料の展示期間についてはそれぞれのHP等でご確認いただくとして、ここでは3つのキーワードで本企画を紹介したい。 【海外交流】海を隔てて古くから漢字文化圏と、また近世以降は西洋と交流を持ち、異文化を咀嚼し吸収してきた日本。その営みは書物の中にどのように表れているか。東洋文庫ミュージアム「漢字展ー4000年の旅」では『甲骨卜辞片』(紀元前14~前11世紀)、『科挙答案(殿試策)』(1772年写)など、漢字文化圏の広がりや日本の漢字文化に関連する資料が展示され、また静嘉堂文庫美術館「書物にみる海外交流の歴史~本が開いた異国の扉~」展では蘭学の大槻家旧蔵資料や『和漢三才図会』(1711~35年刊)等が出陳される。さらに大東急記念文庫創立70周年記念特別展示の第2部「海外との交流」(五島美術館展示室2)では、渡海して活躍した禅僧の肖像画や墨跡、近世の外交資料などを展示し、金沢文庫「特別展 東京大学東洋文化研究所×金沢文庫 東洋学への誘い」は、キジル石窟壁画、敦煌遺書など西域の文物を含め近代日本の東洋学の高まりを示す資料を紹介する。 【特殊文庫の漢籍】大東急記念文庫特別展示第3部は、江戸時代後期の学者狩谷棭斎らの研究から生まれた漢籍目録『経籍訪古志』がテーマ。国宝『史記 孝景本紀』(1073年写)や重要文化財『金沢文庫本白氏文集』(1231~33年写)等を展示する。これに関連し各文庫で『史記』『文選集注』『論語集解』『爾雅』『毛詩』など漢籍の名品が連携期間中に出陳される。日本文化に浸透した漢籍の蒐集が、蔵書家にとっていかに重要であったかが再認識されよう。 【蒐書の鬼】 特殊文庫を創設した財閥の総帥のみならず、研究者にも蒐集に取り憑かれる人々がいる。善本の情報を収集しライヴァルを出し抜き、戦利品に蔵書印を捺すという行為も古くからおこなわれてきた。斯道文庫『本の虫 本の鬼展』(慶應義塾大学三田キャンパス)は本と蔵書家との関係を探るユニークな企画。江戸時代の考証学者や川瀬一馬、横山 重など近・現代の研究者の旧蔵書や出版物なども展示される。大東急記念文庫展示第4部でも川瀬の研究を「五山版」「嵯峨本」「古辞書」などで跡付ける。 連携展示期間が最も重なるのは6月。この時期古典籍とじっくり向き合い、書物を蒐集した人々にも思いを馳せていただければ幸いである。ちなみに各会場にはオリジナル蔵書印を設置、連携展のチラシに捺せば次の会場で入館料が割り引かれる特典もある。愛書家ならスタンプラリーにも参加せずにはいられないだろう。 他国の文化を尊重し、書も絵も器物も宝の庫「ふみくら」に納め守ってきた日本文化。急速な国際化の中、何を誇りにし世界と共有すべきかを考える時期にある私たちが今、見るべき展示と自負している。

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |