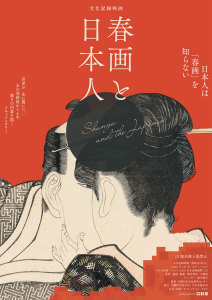

文化記録映画「春画と日本人」大墻 敦 |

| 私が監督をつとめた文化記録映画「春画と日本人」(87分)は、数年前に感じたいくつかのWhy? から製作が始まりました。イギリスで高い評価を受けた大英博物館春画展の巡回展の実現が滞っている?、書店でなんら修正がほどこされていない春画の本を立ち読みできるのに、なぜ展覧会での展示に関係者は逡巡するのだろうか? そして警察も神経質になっていると耳にした。コンビニでも普通に春画に関するムック本が販売されている、もちろん無修正です。さらに、かつては学会でも春画を研究することは御法度だったと聞きました。20年ほど前までは「春画ありますか?」と尋ねる客に、古書店店主のなかには「うちではそんなものは扱わない!」と怒る方もいらっしゃったとか。Why? 日本人と日本の社会は、春画とどのように向き合ってきたのだろうかという謎を突き詰めて考えてみたいと思いました。

日本初の大規模な春画展が東京の小さな私立博物館「永青文庫」で開幕したのは2015年9月のことでした。国内外で秘蔵されてきた貴重な春画約120点を一堂に集めて展示する画期的な試みに、来場者の方々の顔はほころんでいるように感じました。それまで年間2万人の来館者だった永青文庫に、3ヶ月の会期中に21万人が押し寄せました。そして、女性来館者55%、5人に1人が図録を購入するという異例の記録を打ち立て、美術界の話題をさらったのです。 私は浮世絵の愛好家であって専門家ではありません。しかし、研究者たちが評価する芸術性に優れた春画には、肉体を立体的に描写する線の力、人肌や着物などの鮮やかな色彩と光沢を表現する技術、そして江戸の浮世絵師たちの卓越した世界観や構図感覚があり、今も私たちを感動させる力をもっていると感じています。それは、展覧会で本物を見ることによって心に響いてきます。 太平洋戦争が日本の敗北に終わり、新憲法が誕生し、民主主義の世の中が訪れると、表現の自由が広く認められるようになりました。しかし、春画は猥褻物として扱われ、その真価が認められるようになるには長い時間がかかりました。映画製作の過程で、表現の自由の中でも「展覧会の自由」「売買の自由」「研究の自由」「出版の自由」の4つの自由について、私自身は深く考えさせられました。4つのうちひとつでも欠けている状態は、社会にとっても、研究を進める上でも不健康な状態だと思います。 研究者の方々に伺った話の中で印象的だったことがあります。江戸の絵師たちは、役者絵、美人画、風景画も春画も同時に製作していたし、同時に考えていたというのです。そうした日常的な連続性があったのに、現在は○○展などと絵師の名前を冠した展覧会でも、春画だけ切り離して隠すようにして、まるで春画と描かなかった絵師であるかのように、その絵師の人生を語るのが普通になっているというのです。素人の私ですら、そうした展覧会は、江戸の絵師たちの真の姿を描き出すことにならないのではないかと感じてしまいます。歴史を考えるときの常ですが、現在の常識に基づいて過去を考えると真実に近づくことができません。春画と日本人について考えることは、日本社会が明治政府のもと始めた近代化、太平洋戦争後の価値観の激変の中で、私たちが「展覧会の自由」「売買の自由」「研究の自由」「出版の自由」の4つの自由とどのように向き合ってきたのか、と写し鏡になっています。インタビューに応じてくださった研究者、関係者の言葉の中に、いくつも今の時代を象徴する言葉がありました。そのひとつが「見えない何かに脅えている社会がある」でした。私たちは何に脅えているのでしょうか?こうして映画のタイトルは、やや大仰で気恥ずかしいのですが「春画と日本人」になりました。 もともと研究・教育目的の自主上映会向けに製作した本作が、劇場公開されることとなり、とてもうれしく思います。映画製作にご協力いただいた方々、長時間のインタビューに答えてくださった研究者の方々、関係者に心より感謝しています。春画の価値をいち早く発見して、守り育てた人たち、過去にさかのぼり、そして永青文庫春画展の実現に力を尽くした人たちの姿を、十分かどうか定かではありませんが描けたのではないかと感じています。是非とも、劇場に足をお運びいただき、ご覧いただき、古書店を経営するみなさまのお立場からのご意見を承ることができれば幸いです。 大墻 敦(おおがき・あつし) 監督・撮影・編集・製作著作:大墻敦(2018年/87分/カラー/16:9) ホームページ |

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |