古書業界と私の個展高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長) |

| 「日本の古本屋」メルマガ読者の皆様初めまして。私は先月発行のメルマガで個展開催の案内を紹介して頂いた高橋秀行です。なぜメルマガで場違いな絵画の個展案内を掲載して頂けたかと言いますと、実は私は元東京古書組合の職員でした。

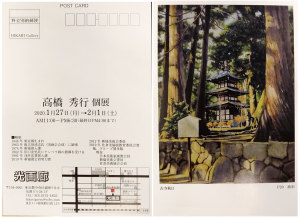

少し自己紹介させて頂くと、私は1970年(昭和45年)に東京都古書籍商業協同組合(以下、東京古書組合と略します)に職員として就職し、2008年(平成8年)に定年退職するまで38年間勤め、後半の20年間事務局長をさせていただきました。その間、18人の理事長の下で働きましたが、私が勤め始めた頃は、昭和42年に新築された神田小川町の古書会館(旧古書会館)で曜日制の市会が毎日開催され、活況に満ちていました。当時は、70年安保闘争の後で、御茶ノ水のカルチェラタンも落ち着きを取り戻し始めていました。古書業界では東京古典会の盛況期の頃で、大きな売り立てや大きな市会がホテルで開かれ、出来高も目を見張るばかりでした。三島由紀夫ブームが去り、次いで初版本ブーム、そして左翼系の本がよく売れた時代です。出版界も上り調子で空前の出版ブームと言われ、文学全集や百科事典が飛ぶように売れた時代でした。 皆さんもご存じのとおり、各古書店はそれぞれの得意分野を持ち専門性があることから、古書業界には特長が二つあります。その一つは卸、問屋が無いことです。新刊書は出版社が本を企画し、印刷所、製本、装丁に関わり上梓し、取次を通して書店に委託します。70年当時は神田のすずらん通り裏に「神田村」と呼ばれる中小の新刊取次業者の集積地がありました。強いて言えば、築地の場外市場といった趣ですが、この取次が集まる神田村が消滅したことが今日の出版業界の衰退を如実に表しています。 前述したように、古書業界には仕入れ先の問屋が無いので、仕入れは読者の持ち込みや宅買い、その他さまざまな方法で仕入れますが、それらも量的に限界があります。そこで、各古書店は専門外の自分の店で不必要な本は売り、必要な本を買う市場(交換会)を必要としました。つまり、売り手イコール買い手になるわけですが、そこには当然利害が絡みますので様々な調整が必要になり、この市場(交換会)を組合が主催することで強固な組合組織が確立されていくことになっていきます。現在、東京古書組合では創立100年を記念して「百年史」の出版を計画、進行中です。この本は古書業界の歴史ですが、読み物としても面白いので、上梓された際はぜひお読みになることをお勧め致します。 今一つは、古書業者は10年修業しないと古書店を開けないと言われていました。それは本の相場を憶えるということです。古書には定価がありませんから、本の価値を自分で判断するしかありません。需要と供給の関係で、高くては売れませんし、安くては他業者に買っていかれてしまいます。この相場を憶えることは、その業者の力量を表す指標でした。実際、古書業者には偏屈な人もいますが、総じて頭脳の明晰な人が多いのです。この古書業者の専門性に穴をあけたのがブックオフとインターネットです。 ブックオフは古書店の専門性をある部分打ち砕きました。その方法は本を定価の一割で買い、五割で売るということを明確に表に出して商売をしたことです。これは消費者にとってとても分かりやすいものであり、素人でも古書が仕入れられるので、古本はブックオフへとなり全国展開にまで至りました。 また、インターネットは相場を全国に公開することになりました。これまで専門性に隠されていた古書の相場がネットで調べられるようになり、都市と地方の古書店の格差が無くなり、古書業を営むための修業が必要なくなって、素人の業界参入が容易になりました。 古書業界の現況は、出版不況とも重なり、大変厳しい経営を余儀なくされています。この流動する環境の中で、古書組合もただ傍観していたのではなく、業界活性化の方策や研究、調査、広報活動を進め、業者の研鑽や組合組織の改変など自助努力も続けています。 さて、本題です。私は1月27日から2月1日まで、銀座の「光画廊」で個展を開催します。私が描く絵はとても分かりやすい絵です。どちらかというと写実的で、退職してから一生懸命に描き出しました。絵画は基本的に二次元の平面に、いかにして三次元の世界を構築するか、そのための手段として明暗や色彩、線や面を用いて表現するものだと思っています。この考え方は西洋の伝統的な絵画観ですが、ルネッサンスから500年を経て、現代のIT世界で通用するのか、様々な考え方がありましょう。音楽は7つの音階でクラシックからジャズ、歌謡曲まで表現します。絵画も色彩の赤、黄、青の三原色にそれを混ぜた橙、緑、紫を加えた二次色の6色に白黒を加えた8色ですべての表現を行います。どんな現代作家もこの枠組みから逃れることはできません。その上、技量や感覚、知識も必要になりますので、なかなか絵画の世界も奥深く難しいものです。更に独自性や感動をとなると、何がなんだか訳がわからなくなります。 『高橋 秀行 (前 東京古書組合事務局長) 個展 光画廊 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |