コロナ禍古本屋生活3 2021年が終わる火星の庭 前野久美子 |

|

倉庫の引っ越しが無事終わり、日常が戻ってきました。11月に入ってからは宮城県の新型コロナウイルス感染者はゼロの日が多くなり、それとともに中心部では人出が増えています。

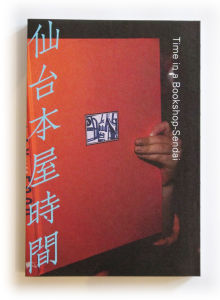

先週末は、街外れにある当店でさえ今年一番の売り上げになり、うれしい反面、戸惑いを感じてしまいます。コロナの収束をまだ実感できないからかもしれません。「このまま終わってほしいけど、海外の状況を見るとそう簡単ではないだろう」というのが多くの人の考えのように思いますが、街ゆく人の浮き浮きした様子を見ると、杞憂に過ぎないのかもとさえ思えてきます。 とはいえ、わたしの周りでもいろいろな変化を感じています。コロナ以前、通ってくれていたお客様が久しぶりに来店され、「高齢で持病があるのだからと家族に止められていたけど、やっと来られました」と言ってたくさん本を買っていかれました。「行こうと思っていたらコロナ禍になってしまって。今日初めて来ました」という若者もいます。コロナ前までの「ふつう」が徐々に戻りつつあるように感じます。 しかし、コロナ禍になっておよそ2年という時間は余りにも長く、壊れてしまって戻らない「ふつう」もあるような気がします。一方で、それなら、また別の「ふつう」を新たに作っていけばよいのだとも思うのです。 それで思い出すのが、今春行った古本市のことです。仙台市の一番町にある創業111年の新刊書店、金港堂さんの2階で宮城県内の古本屋10軒が集まり、開催しました。東日本大震災以降、2階が空きスペースになっていることを知ったわたしは、「ここを会場に古本市を開きたい」と思い続け、相談に伺ったのが2年前の秋でした。参加店は宮城県古書組合の加盟店。普段は古書市会を運営しているメンバーですが、古本市でタッグを組むのは初めてのことでした。その際、金港堂の藤原社長にわたしを引き合わせてくださったのが、仙台の出版社荒蝦夷を率い、現在は古本屋の店主でもある土方正志さんです。 突然のわたしの申し出を藤原社長は快諾してくださり、翌2020年春の開催が決まりました。ところがコロナ禍で世界が一変、古本市も延期を余儀なくされました。秋はできるか、年明けかと、感染状況をハラハラ見つめながら1年後、ようやく開催にこぎつけました。 しかし、開催直前に感染状況は悪化、宮城県は全国でワースト1位になってしまいました。決行することを決めたものの、来場者が多くても、閑散としていてもどちらも心配でした。そして迎えた古本市初日、たくさんのお客様に来ていただきました。お客様が、金港堂の2階に再び本が並んだ光景を喜んでくださったのでした。皆さんニコニコ顔、会場に流れる空気はとても温かいものでした。 このときに感じたのは「場の力」です。お客様のなかには、幼い頃から金港堂に通ったことなど思い出をしみじみと語る方があり、会場が金港堂だからこそ、これほど多くのお客様が来場したのだと思いました。 「場の力」に関して、もうひとつわたしの店での出来事があります。ある日の夕方、常連のお客様が放心したような表情で店に入ってきました。不審に思い近寄っていくと、視点が定まらない感じで「今、携帯に電話があって、夫が交通事故で亡くなったって」と言うのです。わたしが「ええーっ!」と絶句し言葉を返せないでいると、「朝、釣りに行って家に帰る途中だったみたい。即死だって」と言うと、くるっと向きを変え外に出て行ってしまったのです。買い物の途中だったのでしょう。手にはネギが入ったビニール袋がしっかり握られていました。 その後、心配しながらも状況がわからず、連絡をためらっていると、1ヶ月ほど経って、お店に来てくれました。少し元気はないものの、いつも通り穏やかなMさんでした。カフェのイスに座ったので、メニューとお水を持って「こんにちは」と言うと、「実は夫が交通事故で亡くなって、しばらく来れなかったの」と言うのです。どうやらMさんは事故の連絡があった直後、店に来たことを覚えていないようでした。「少し落ち着いたから、ここで本を読んでお茶を飲みたいと思って」と微笑むMさん。わたしは「この間…」と言いかけ、続く言葉を飲み込み、「そうだったんですね」とMさんの話に合わせたのでした。 あの時、Mさんは突然の夫の訃報に何も考えられなくなって、無意識にわたしの店に来たのかもしれないと思いました。あまりにショックな出来事に遭ったとき、最初に思い出した場所。それがこの店だとしたら、一体それは何を意味しているのだろうと、今も考え続けています。 東日本大震災の時も、地震の直後に友人や常連さんたちが当店にやって来ました。そしてそのまま火星の庭は避難所になり、約1ヶ月間共同生活をしました。 それができたのは、ここに本があり、本を読む場所だったからではないでしょうか。本を手に取るときだけに感じる特別な感覚。その唯一無二の感覚を味わうために、人は本屋に出かけて、本を買うことをやめないのだと思います。 この2年間、やけっぱちになりそうなこともありました。とくにコロナ禍においての政府の醜態に近いあれこれには、正直、辟易し続けています。そんな鬱憤もあって本業以外の活動に汲々となるときもあります。でも、どんなときも誰かがお店に来てくれて、ありがたいことに売上がゼロという日がありませんでした。 わたしにできることは、この店が心地よい場所であるように本棚を整え、店内を整え、自分の体調も整え、来て下さる方を待つこと。特別なものはなくても、ただ「ふつう」にあること。何が「ふつう」かもわからなくなってきていますが、他のものと同様に、日常だって上書きされ、新しくなっていくのでしょう。それなら、更新されていく日常をできるかぎり受け入れていこう。2021年が終わろうとしている今、そんなことを考えています。 2021年11月28日(日) 火星の庭ホームページ https://kaseinoniwa.com/

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |