古本屋四十年(Ⅱ)古書りぶる・りべろ 川口秀彦 |

|

古書組合に入ろうと決めたもう一つの大きな理由は情報が欲しいということだった。古本屋を含む古物商は、仕入値も売値も自分で自由に判断できるという特殊な商売だが、それなりの相場、顧客が納得する売買の目安というものは考えなければならない。私の場合、店の営業は割に順調に伸びていたから、組合に入っていなくとも自店の売買価格が間違ったものではないだろうとは思っていた。私たちのグループとほぼ同時期に、北海道や東海、中国地方でも、新刊に近い本を新刊価格の一〜二割で買い、五割で売るという、後のブックオフの先行形態のような非組合員の古本屋グループの営業が始まっていたが、みんな同じような売値、買値の設定だったようだ。好きなジャンル、得意なジャンルなどに多少のメリハリをつけた値付をするところがブックオフ的な完全マニュアル型とは違うところで、本という商品に対する愛好度やある程度の知識を前提として商売をしているという自負が、その頃のアウトサイダー型の古本屋には共通していたのかも知れない。私は、開業一年後に出た志田三郎『街の古本屋入門』という、古本屋開業の初めてと言える実践的な手引書を見て、基本的には合致していることを確認できて少し安心していた。

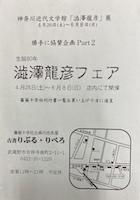

私が組合で得ようとした情報はそのような情報ではなく警察の取締り情報だったのだが、アテが外れてしまった。神奈川古書組合のベテランたちには共産党色の濃い人も結構いて、警察との交流は重視していなかったし、何より神奈川では古物講習会など、警察側の情報を得る機会がほとんどなかったのだ。東京の警視庁では防犯上の情報などを、管轄署ごとに年に一度古物商を集めて行う古物講習会で流している。神奈川では、私の経験だと、新規の古物鑑札取得者を何年分かまとめて講習会をやり、一度受講すればそれ以後の案内は来なかったのだ。 なぜ私が警察の取締り情報が欲しかったのかといえば、学生時代も社会人になっても警察から逃げきっていた私が、刑法175条違反、いわゆるワイセツ罪で逮捕されたからだ。80年代に全盛だったビニ本、オールカラーの女性ヌード写真集を一冊ずつビニール袋にパックして立読みをさせずに内容を妄想させて購買意欲をそそるという、袋とじを商品化したような本は、新刊取次が扱わず新刊書店、古書店に専門の業者が持ち込んでいた。古本屋は当然その中古品も扱っていた。その中でも煽情的なポーズが多かったり性毛が見えたりしたものはすべてワイセツ物として取締りの対象になっていた。私はワイセツ物販売の現行犯として自店内で突如逮捕されたのだ。84年になったばかりの時だった。組合に入った後に知ったところでは、同時期に十名を軽く越す神奈川組合員も手入れを受けていたという。組合にいても情報は得られなかったのだ。彼らは説諭か一泊二日で済んでいるのに、私は寒い中で三泊四日だった。ビニ本販売を犯罪とは認めなかったためらしい。 そもそもサド裁判で有罪になって間もない頃の澁澤龍彦の担当編集者だったので、ワイセツ罪について多少は知っていた。編集者時代に知った三崎書房の林宗宏は『エロチカ』という雑誌で何回も取締りを受けていた。その林が「ワイセツか芸術かではなく、ワイセツなぜ悪いで闘え」と言っていた記憶もあった。林は三崎書房の前に林書店という人文系の出版社をやっていた京大法学部出身の左翼闘士で、出版界の中では法律に明るい人という噂も聞いていた。そういう知識が私の態度に影響していた。それに何より、私はワイセツ裁判被告だった大学入学以来の友人がいた。「四畳半襖の下張り模索舎裁判」の当事者の五味正彦君である。野坂昭如編集の『面白半分』に掲載された「四畳半襖の下張り」がワイセツであるとして野坂と『面白半分』が取締られた時に、そのコピーが五味たちが創設した新宿のミニコミ書店模索舎に持込まれ、それを販売したとして五味たちも逮捕され、72年から79年まで裁判をして高裁まで闘って有罪となっていた。私は釈放されてすぐに五味に連絡をとったのだが「弁護士は紹介してもいいが、無駄だから罰金を払って決着をつけて早く商売に専念しろ」という忠告だった。私も自主出版物の流通確保などという模索舎のような大義もなく、ただ面子だけで澁澤さんや林さんのような裁判闘争をしても無意味に近い、時間とお金の無駄使いだと判ったので、五味の忠告に従った。 横浜地裁だか家裁だかでの略式裁判の担当が、ほぼ私と同年齢の同窓の判事補で、66年と69年と二度の早大闘争を私と同じように経験したという男だった。罰金額を言い渡した最後に「せっかく早稲田まで出ているんだから、もっと真面目な本で商売しなさい」と説教した時には、平和と民主主義を掲げていたグループにいた人だろうと思った。管轄署の警部補が「君の幼い女の子が高校生ぐらいになった時、お父さんがこんな本で学資を稼いでいると知ったらどう思うだろうな」と言ったことの方が精神的に応えてしまった。事件後はアダルト系の品揃えをおとなし目にしたのは、その警部補の言葉を考えたからだろう。その後、半年毎か一年毎に、その警部補は数回は店を見に来ていた。その後は転勤でもしたのか、見えなくなった。その警官が洩らしたのか、私だけが長く泊ったということを管轄署が同じ組合員の古本屋が知っていて、私が組合に加入申請した時には一部の組合員には、闘う奴、うるさい奴が組合に入ってくるようだと何人かには評判だったらしい。 友人の五味の名前を出したので、ここで私の吉祥寺移転が五味あってのことだったことも書いておこう。90年代半ば過ぎに私の自宅が市街地再開発の対象区域に入り、その少し前に故郷の生家が再開発による立退きが決まっていて、両親が多摩市にある兄の自宅のそばに移住してきていた。親の面倒を見ている兄夫婦の、多少ともの手助けになればという思いもあり、数年後には引越を迫られる私も少し早目だが多摩地区で店と住居を捜し始めた。その頃五味は模索舎を後進に託し、吉祥寺でほんコミニケート社という、ミニコミ、自主出版物の取次業をしていた。私は希望丘の店を「ほんコミ・ミニ書店」としてほんコミ社の取扱い品を置くようにしていて五味とは年に数回会っていた。私の多摩地区での自宅と店捜しを聞いて、店は吉祥寺にしないかと言ってきた。当時、独特のブックフェアを活発にしていた吉祥寺弘栄堂や、吉祥寺にあるいくつかの出版社、古本屋の元気な若手よみた屋などと、吉祥寺を「本の街」にする構想があるから一緒にやってくれと言うのだ。移転先まで見つけて来た。借用期間に制限があったが吉祥寺としては割安だと思い、そのJR高架下の物件に決めた。「本の街」構想は実現しないで消えたが、よみた屋の澄田さんとはその時五味の紹介で会ったのが最初だったような気がする。トムズ・ボックスを認識したのも五味のプランからだったと覚えている。私の自宅地区の再開発は、駅前商店街の力不足、大地主である鉄道会社、同じく大きな地権を持っている大和市の思惑などがからんで二転、三転してなかなか進まず、私の店が吉祥寺にあった間は再開発組合が自宅を買上げてくれなかったから、そのまま住み続けていた。今はその再開発地区には大和の市立図書館が入る立派な建物が立っている。田舎の実家跡の再開発ビルは低層階商業、高層階住宅としたが、江戸時代以来の古い商業地で駐車スペースを大きくは確保できずに苦戦しているようだ。 五味は、私が古本屋になる半年ほど前に会って話した時には、警察の鑑札のいる商売なぞするんじゃないと反対していたのだが、20年後の本の街構想の頃は古本屋への評価を変えていたようだ。ネットがなかった時代の、取次が扱わなくて人々の目にとまりにくい出版物を流通させようという考えで始まった模索舎、ほんコミ社、模索舎の流れを汲む人たちが始めた地方小出版物流通センターなど、既成の新刊流通から洩れた出版物の流れは、ネットの出現で完全に様変わりした。新刊でなく、古本の流通も大事だと五味も思い出したのかも知れない。だが、その古本も実店舗よりこの「日本の古本屋」のようなネットが主流になりつつあるのだ。 吉祥寺時代に、参加した即売展などで配った店内企画フェアのチラシと、 |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |