挟み込みを「読み」、その本の使われ方を想像してみる(古本の読み方4)書物蔵 |

|

前回はテキストの余分な部分(「ペリテクスト」という。序文や跋文、あとがき、ルビや奥付)を読んでみた。今回は、テキストですらない余分、英語でいうマージナリア(余白への書き込み的なもの)を読んでみよう。

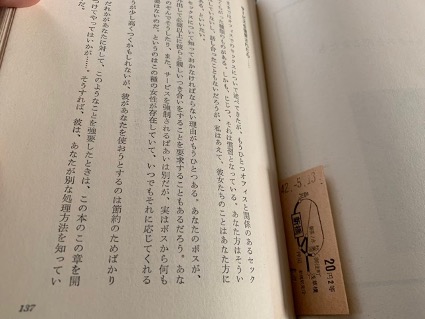

■マルジナリアを読むと読者のことがわかる? 書き込みだけでなく「挟み込み」も同様に読むことができ、古本同人誌『Sumus』7号「特集:古書にコミあり」(2001)は、書き込みと挟み込みを総称して「コミ」としゃれていた。 ■こんな本を拾った ・アメリカOLの性白書 / ヘレン・G.ブラウン 著, 巻歌子 訳. 徳間書店, 1967 一読すると、1960年代米国の、オフィスレディのsexal lifeについての実話物。この本の著者は今、ウィキペディアで検索すると、ちゃんと実在する女性で、自分の経験や、聞いた話などをいろいろ書いている。そういう意味では、本当の話を書いた日本では珍しい「実話物」になる。それなりに上品な範囲に収まっている実録だ。時あたかも米国では性革命が進行中で、あちらでは女性にも読まれたのだろうけれど、日本語翻訳版は、当時は男性向けだったように思う。テレビ番組『奥様は魔女』(1966-1972)のダーリンのような、ビルヂングに個室の事務室を持つ古典的なビジネスマンを前提にしており、そういった日本的経営にない米国ビジネスシーンに憧れて日本サラリーマンが読んだものだろう。「セックス天国といわれるアメリカのオフィス・レディーたちは、どのようにセックスを享受しているか」などと、煽情的な文句で広告が打たれている(『読売新聞』1967.5.8朝刊)。 ■挟み込み それは切符。国鉄の切符が挟まっていたので、買うことにしたのだった。というのも、これは電車の中でサラリーマンがエロ本ないしそういった軟派読み物を確かに読んでいた証拠になるのではないかと思われたからである。 列車の中で行われる「車中読書」の歴史については、その起源――なんと人力車!――も含めて永嶺重敏『<読書国民>の誕生:明治30年代の活字メディアと読書文化』(日本エディタースクール出版部, 2004)で明らかにされているが、我々が知っている(はずの)ちょっと前のことが、意外と分からない。 ■鉄道と軟派読み物 昭和元禄華やかなりし頃、私は子どもだったので、電車の中で日本サラリーマンが何を読んでいたのか知らない。稀見さんのように書物の流通からそれを解明するのが本道なれど、せっかくなのでこの挟み込みを分析してみたい。 画像を少々ツイッターに上げてあるので、そちらを並行して見ていただいたほうがよいだろう。 ■書店カバーをテープで留めていた? ちなみに「書店カバー」を戦前は「包み紙」と呼んだらしい。愛書家は1983年ごろから「書皮」と、中国語で表紙を意味する言葉を借用して呼んでいる。 古書目録などで「カバ欠」などという注記がついていることがあるが、これは古書店が同本のカバー付きを見たことがあるというよりも、カバーがついていた痕跡――大抵、見返し紙の日焼け具合がその痕跡となる――を見ているからだろう。 ■2つの切符 137ページに昭和42年5月13日に新橋駅で発行された「20円2等」の切符がある。ありがたいことに切符の接触面が本文用紙に跡を――改札ハサミの形状も――残しているので、切符を外しても元のとおりに挟むことができる。183ページに同年5月20日に東京駅で発行されたやはり20円切符が挟まっている。 単純計算すると、7日で46ページを、1日あてだと6ページ半のペースでこの本を読んだことになる。家でじっくり読めば数日で読めるものなので、やはり電車に乗りながら少しづつ読んだものだろうと推測できる。 読売新聞には5月8日に大きめの広告が出ているし、なにより本の後半部に挟まれた切符が5月13日なので、本の奥付の5月15日発行というのは実態からズレていることが分かる。なお、切符の13日も20日も土曜日なのだが、当時、土曜も出勤日(半ドン:勤務はお昼まで)だったので、やはり出勤と関連してこの切符が挟まれたと考えてよいだろう。 ■私の読み――昭和42年の5月上旬のある日 と、5月13日のことである。得意先周りで新橋へ行った。今日は半ドンで楽だなぁ、午後はどっかへ遊びに行こうかと思いつつ、帰社する電車でまたこの本を読む。車中いい調子で第7章「出張旅行とセックス」の章を読みふけっていると「次は御茶ノ水*〜」と車内放送が入る。御茶ノ水には勤め先があるのだ。次降りなけりゃ、と、あわてて栞になるものを探したら、ない。そうだ、通勤の定期券で出ればいいじゃんか、と乗る時に買った切符をしおり代わりに挟み込んでいそいそと下車…… などという推測が立つ。 なんとこの本は、昭和時代、サラリーマンが電車中で軟派読み物を読んでいた、その瞬間を証明する本だったのである。 ■読み方――雑学で素材を美味しくする イレギュラーな挟み込みを発見する。なぜそれが挟まれているか推測をしてみる。本文(本の内容)から出版社・著者が想定した読者(文学理論で「内包された読者」というそうな)を考えてみる――例えば性別や年代。その他の痕跡(テープの跡)からかつてあったろう付属品――書店カバー――を想定してみる。それらがどのような条件下で生じたのか考えてみる。例えば、当時、セロファンテープは家庭にあまりなかったのでは? 書店カバーは書店がかけるものでテープでは留めないなど。 昭和時代の常識――定期券があれば切符を出さないで改札を出られる――を一応、知っているなど、出版年前後の生活知識・常識を知っていたので、切符から、車中読書シーンを推測できたわけである。 雑学知識や問題設定をこちらから投げると、挟み込みもオモシロく読める例である。著者や著作についてオンラインDBなどで調べる合わせ技もよいだろう。ちょうど、こんにゃくや高野豆腐などに味をこちらから足すイメージ。 * 御茶ノ水に想定したのは一例。Aがキセルの常習犯でなく、新橋駅、東京駅という購入駅から正規の目的地までの切符を買っていたという前提で考えた。購入駅から20円区間内ならいずれの駅でもありえる。 書物蔵 ツイッター |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |