古本屋四十年(Ⅲ)古書りぶる・りべろ 川口秀彦 |

|

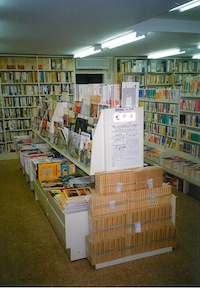

横浜希望丘から吉祥寺へ店を移した時に、意図して変えたものがある。店の呼び方、看板を「古本りぶる・りべろ」から「古書りぶる・りべろ」としたのだ。ヨーロッパ風の本当の発音でいうと、スペイン語にしろイタリア語にしろリーブル・リベーロと長音の入るものを、あえて言葉遊びのように音引きをなくし、柔らかく見せようと平がな表記にした「りぶる・りべろ」という店名は、開業当時に東急東横線に自由書房という本屋があって、重複を避けて同じ意味の欧風屋号にしたものだ。何の商売だかすぐに判るように頭に「古本」をつけたが、読みずらい、呼びずらいという、あまり評判の良い屋号ではないことは知っている。「古本」と「古書」についての私のイメージだが、古本はリユース本、セコハン本で、刊行時の新刊定価より安く売買するもの、古書は多少ともプレミアムのつく本という、大ざっぱな区別をしている。横浜の住宅地から、街はずれとはいえ東京の繁華街に移ったのだから、今までよりはプレミアム本の取り扱いに力を入れようと思ったのだ。

神奈川で組合に加入した頃に、東洋一のデパートを自称する横浜そごうが開業した。70年代後半から90年代の半ば、阪神大震災の頃までだったように憶えているが、デパートでの古書催事が盛んだった。横浜そごうも神奈川古書組合に呼びかけて86年から年二回、十数年間古書即売会をやっている。私は第3回から参加した。目録も出すデパート展は、それまで経験していたリユース本主体のスーパーでの催事と違ってプレミア本が売上げの主力なのを実感した。 86年に市場と催事の双方を担当する事業部理事という組合の役職に就き、編集者経験を買われたのか、校正などを含む目録係の仕事をすることが多くなり、理事の任期が終ったあとも目録係と対外的な広報宣伝は長く任せられていた。おかげで、他店の目録原稿を読んでどういう本が目録向きなのか、どういうジャンルにどういうプレミアをつけるのかを学習できたようだ。見よう見まねだった私の目録頁も、落ち込んでしまっている現在から見ると倍以上の受注率があった。当時は受注率ではかなり上位に入れるようになっていた。だから店でもプレミア本、古書を売って売上を伸ばそうとしたのだ。 広告の担当者として、大きな催事ごとに広告を出していた古書趣味誌『彷書月刊』とつきあうようになった。『彷書』は、専従の編集者は複数いるが編集長はなないろ文庫ふしぎ堂という現役の古本屋の田村治芳で、そのブレーンのように石神井書林の内堀弘、月の輪書林の高橋徹たちの古本屋が関わっていた。初期には創業者の一人、自游書院の若月隆一も企画などに関わっていた。『彷書月刊』は雑誌のあった25年間で神田猿楽町、西神田界隈、神田神保町と事務所を転々としているが、私はその三ヶ所とも訪ねたことがある。そんな『彷書』とのつきあいが私の吉祥寺から神田神保町への移転の時に活きてきた。 吉祥寺の店はJR中央・総武線の高架下で、吉祥寺駅ビルと同じJR東日本の子会社が管理していた。最初から最長9年しか貸さないという「臨時貸借契約書」というかなり厚い書類に判子を押させられていた。8年目になった頃に管理会社から複数回呼び出しを受け、駅ビル本体へ転出するか退去しかないという話をされた。家賃が二、三倍する吉祥寺駅ビルへの転出というのは、こちらが受けるわけがないことを見越しての提案でしかなく、移転先を本気で捜すようになった。神奈川へ戻ることも検討していた時に『彷書』の編集長のななちゃん(多くの知りあいがこう呼んでいた)が良い場所があると言ってきた。『彷書』の事務所の近くの非組合員の古本屋が閉店するので、後釜に入らないかという話だった。時代小説専門の古本屋海坂書房で、私も入ったことのある店だった。十年ほど頑張っていたと思うが、専門特化しているのに自給自足だけ、組合の古書市場を使わないというので、仕入れ、品揃えに無理が来ていたのだろう。『彷書』は古本屋であれば非組合員でもつきあっていたので、色々な情報を持っていたのだ。ななちゃんの紹介で海坂書房と話をし、ビルの持主とも会って私が後に入ることになった。海坂とすれば丸善製のスチール本棚の撤去費用が不要になり、私は逆に棚の設置費用がかからないという、お互いにメリットのある交替だった。ちなみに、その丸善の鉄製の棚は私の神保町店閉店直後に神奈川厚木から埼玉のジョンソンタウン跡へという、米軍基地関連の場所が好きなのかと思わせる移転をした若手の古本屋逍遥館が引取ってくれたので、まだまだ本棚の形で使われているはずだ。神保町店のビルオーナーが、古本屋に二十年以上貸しているので、次は違った業種に貸したいということで、完全撤去を求められたのだ。 吉祥寺の店で、希望丘の時より広くなった分を新品で補った丸善スチール棚は、現在は知り合いの出版社の倉庫の棚になっている。希望丘の店を満たしていた手作り木製本棚はすべて吉祥寺で使い、その一部を神保町の店、そして現在の倉庫へと使い続けているが、大半は吉祥寺閉店の時に解体して廃材として処理した。手作りでも三十年近く使ったから惜しくはなかったが、鉄製の棚は新品時の価格が高いこともあり、なかなか廃棄する気にならないのは、古本屋らしいリユース癖なのだろうか。 棚だけではなく私の店ではガラスケース(ショーケース)を使っていて、これは古書市場に出品して他の本屋に買ってもらった。希望丘の時は洋品店の跡に入ったのでショーウインドウのある古本屋だった。見映えの良い高額品はそこに展示していた。吉祥寺の時からガラスケースを導入、神保町でも同じようにプレミア本をそこに陳列して、「古書店」という感じを出していた。 私は当初「街の古本屋」を貫ぬこうという志向があった。吉祥寺だけでなく、神保町でもその感覚のある古本屋でいたいという気持ちはあった。街の古本屋とは、私の考えでは、地元住民のニーズになるべく応えられるように、ある程度は幅広いジャンルを扱う地元密着型の店ということである。新刊書店員育ちのせいか、いま消えつつある「街の新刊書店」の古本屋版といえるものを志向した。私の開業一年後に新刊で出た『街の古本屋入門』では定義されていたかどうか忘れたが、街の古本屋というのはなかなか良い視点だと思った。専門化した領域へ進むための入門篇やその次のステップあたりまでが街の本屋・古本屋の担える範囲だろうし、私にはそれ以上の能力はなかった。 吉祥寺の時から店の主要な取扱い分野として近現代詩歌、幻想文学、幻想美術、社会思想、社会運動あるいは肉筆草稿書簡類などをチラシや名刺には掲げているが、それ以外にも書道関係とか映画、演劇、近代文学初版本などもかなりの冊数を置いていた。神保町では海坂書房の後ということで時代小説もある程度は並べていた。専門化した店ではない、街の古本屋らしいというのはそういう店のことでもあると思っている。 ブックオフなどの新古書店は、私から見ればある意味では街の古本屋の進化形に思える。彼らの特色は明るくキレイな店、売買価格が明確な店というだけでなく広いことでもあるのだが、その広さがジャンルを問わない幅広い品揃えを可能にしている。街の新刊屋のような品揃えを、そのままリユース本として再現できているのだ。今までの古本屋は、たとえばビジネス書などの類は古本としては扱ってこなかった。新刊店員をしていてはっきりと知ったのだが、新刊には年々新しい本が出されて過去に出されたものがすぐに売れなくなる分野もあれば、同じものが長く求められる分野もある。たとえばビジネス書は発行時での需要は多くても商品としての生命力は短かいものが多い。文学書、哲学書は逆のものが多い。新刊書店では出版社、取次から配本されたものを内容は問わず新刊として陳列するが、刊行年次(本の美汚は別として)のみで本の価値を判断する新古書店の棚づくりは、新刊書店のようで新刊屋よりも内容を勘案しているわけではない。とにかくオールジャンルの本があるから、旧来の古本屋が陳列できなくて捨てていたジャンルの本の客がついたのだ。広さの勝ちといえるだろう。生業的な狭い古本屋では、回転率の良い文庫、マンガ、エロ本や見ばえがして回転率の悪くない本が主力商品であって、特価本の地図などはともかく、回転率が悪く、商品としてすぐに生命力のなくなるビジネス書などは、いくら買取値を安くしても扱おうという気にならない分野だったのだ。 |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |