2015年に県立長野図書館の館長になった平賀研也さんは、「県立図書館は何のためにあるのか」と考えた。そして翌年、「信州発・これからの図書館フォーラム」をスタートさせ、シンポジウムや講座を行なった。

そのなかには都道府県立図書館の関係者を集めたシンポジウムや、県内の図書館、博物館、文書館などと連携して地域資源の共有化を図るための場などがあった。そこには当然、県立長野のスタッフも出席する。そこには、「外」からの刺激によって、「中」を変えていこうという平賀さんの目論見があったはずだ。

一方、資料係の槌賀さんも「所蔵されている資料を再編成したい」という思いがあった。これまで蓄積されてきた資料をどう利用していくべきか?

二人の問題意識が重なったところで実現したのが、前編で触れた書庫ツアーであり、書庫で見つかった資料を使った展示だったのだ。

複本の処分についても、ユニークな試みを行なった。一般書の書棚や「PTA母親文庫」で同じタイトルを複数点所蔵していることなどから、1冊を残し、それ以外を除籍(廃棄)する必要が生じた。通常であれば、除籍本を配布するバザーを行なう。しかし、同館では複本の処分じたいを展示にしてしまったのだ。

2016年11月に開催された「Re’80―バブルでトレンディだった新人類たちへ」は、1980 年代に出版された約 500 冊の除籍本を出版年別に並べ、その年の出来事とともに展示するもの。しかも気に入った本はどれも持ち帰ることができるのだ。

同時に、同館が行なってきた「団体貸出」サービスから見る「信州の読書活動の歴史」を展示することで、書庫の役割を伝えることにもなった。

さらに翌年6月には「Re’90s―失ワレタ十年(ロスジェネ)ノムコウ」を開催。今度は1990年代に出版された本が対象だ。

後になってこの企画を聞いたときに、そんなやり方があったのか! と新鮮な衝撃を受けた。図書館というシステムの中でも、知恵と工夫があれば、まだ面白いことができるのだ。

書庫の中と外をつなげる

まだ書庫見学の途中だった。

次に2階へ。ここから4階までは分類ごとに資料が並べられている。じっくり眺めると発見がありそうだが、先を急ぐ。

ここで一度、書庫から出て、「表」の本館3階に案内される。2019年4月、この階に生まれた「信州・学び創造ラボ」を軸に、県立長野図書館は大きく変わったのだ。

人と人がつながり、学び合う場として設けられたこのスペースには、「信州情報探索ゾーン」「Co-Learningゾーン」「モノコトベース」がある。

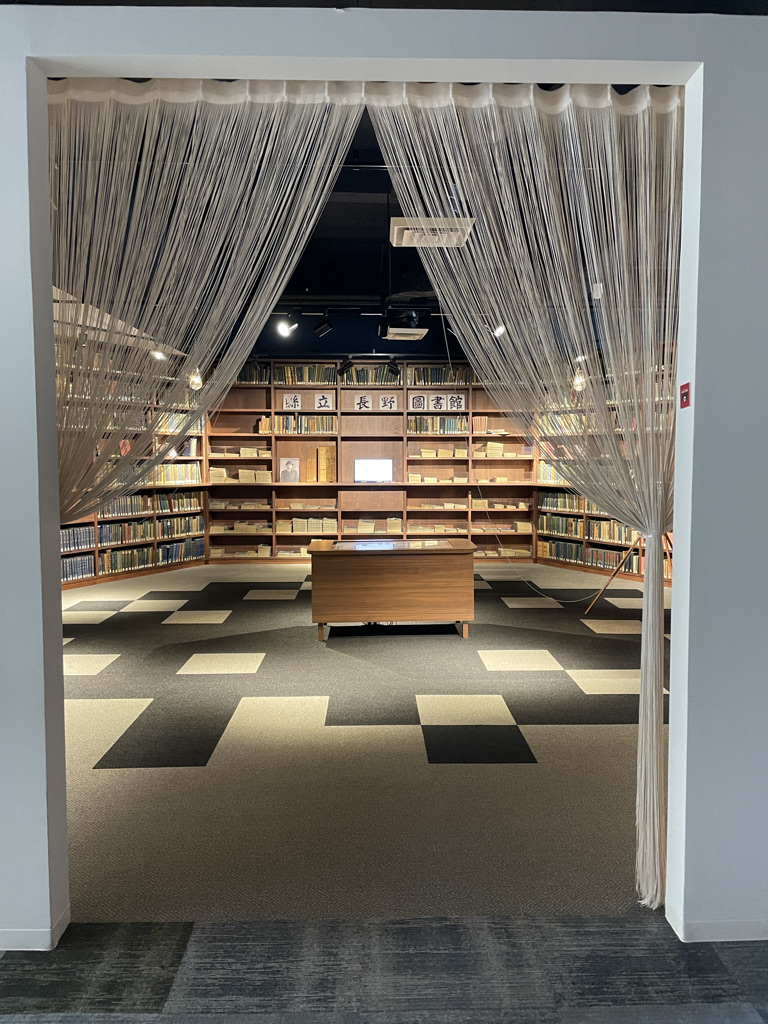

信州情報探索ゾーンは、本棚に囲まれた六角形の空間だ。そこに並んでいるのは、一見して古い本ばかりだ。

「前身である信濃図書館時代の蔵書や、戦時中に検閲された資料などを、書庫から取り出して並べています。これも書庫の資料の切り出しのひとつです」と平賀さんは云う。棚の本はどれも手に取ってみることができる。千里眼の研究に取り組んだ福来友吉の『透視と念写』(宝文館)なんて本もあった。

紙の本だけでなく、タッチパネルに触れると、郷土や本に関する情報を呼び出すこともできる。

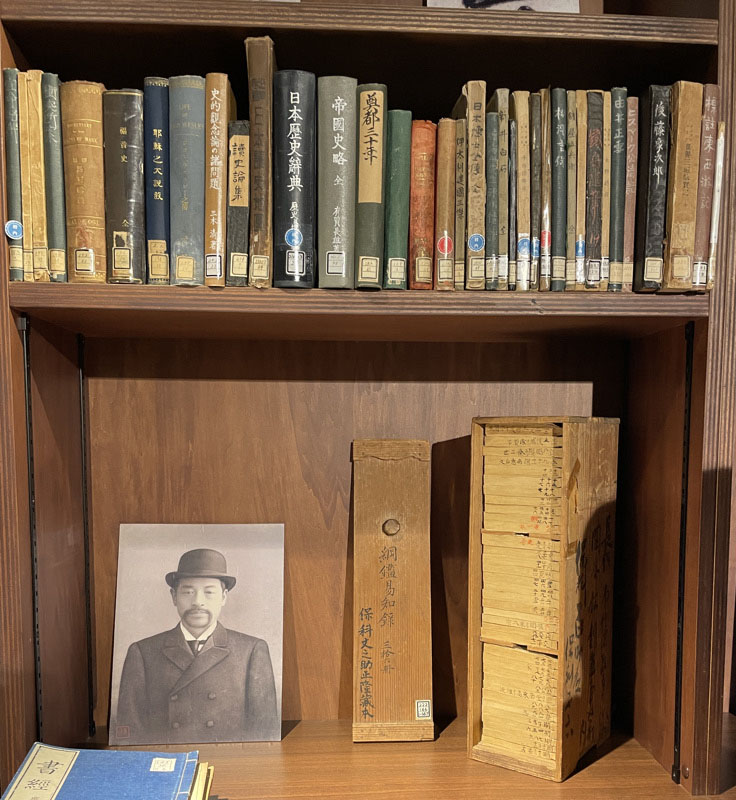

正面の棚には、帽子を被った男の写真があり、その隣に和本を収めた箱が置かれている。そこに書かれた文字から、「保科百助」という名前が読み取れる。

保科百助(五無斎)は信濃図書館の設立に尽力した人物であり、「新田次郎の『聖職の碑』に出てきますよ」と平賀さんに教えられた。新田次郎は長野県の出身だ。そして今回の取材が終わってから、平賀さんの案内で富士見の古本屋〈mountain bookcase〉を訪れると、均一本のコーナーに『聖職の碑』の単行本があったのだ。

保科は長野師範を卒業後、教員となる。彼が唱えた「にぎりきん式教授法」は凄い名前だが、教員がどっしりと構えて児童の自発性を引き出すというものだ。のちに校長となるが、あっさり職を辞して在野の人になった。生涯独身で、奇人と呼ばれた。

『聖職の碑』にはこうある。

「それからの彼は奇行の教育者と云われるような生活を死ぬまで続けた。信濃の山という山、谷という谷を隈無く歩き廻って採取した鉱物を学校用の標本として整理して売る仕事がしばらく続いたが、県内の学校に一応標本が行きわたればそれで売れ行きは止った。(略)もともとこれは、彼の趣味であって、生活そのものではなかった」

また、『県立長野図書館三十年史』(1959)によると、保科は早くから図書館の必要性を唱え、信濃教育会が図書館を設立することが決まると、大八車に自分の蔵書1800冊を乗せて運び、すべて寄贈したという。そして1907年(明治40)に信濃図書館が開館した。

創立の功労者にもかかわらず、保科は図書館の準備委員ではなく、扱いの低い「創立係員」にされた。井出孫六(この人も長野出身だ)は保科の評伝『保科五無斎 石の狩人』(リブロポート)で、この理由を保科が要職になく、日ごろの発言から「あの男は何をしでかすかわからない」と不安視されたからではないかと推測している。

ちなみに、その後の県立長野図書館の創設の際には、長野市の書籍商・西澤喜太郎が1万3000冊を寄託している。西澤は前回見た「図書購入簿」にあった西沢書店の主だ。これまでは他の資料と混じって分類ごとに配架されていたが、信州情報探索ゾーンでは「西澤喜太郎氏寄贈図書」としてまとめて並べられている。これも書庫からの「切り出し」の成果だろう。

信州情報探索ゾーンと保科百助の肖像。報探索ゾーンの書棚が六角形に配置されているのがお判りいただけるだろうか。肖像の右は保科宛に寄贈された漢籍を収めた箱。

郷土資料と保科百助

ふたたび書庫へ。今度は5階である。

ここには郷土資料がまとめられている。この書庫の肝とも云える場所だ。

このフロアは左側、3分の1ほどが網で仕切られており、鍵を開けて入るようになっている。

「ここには以前、古文書が収められていたのですが、1994年に県立歴史館に移管しました」と槌賀さんが説明する。空いた場所には、小林一茶ら信濃の俳人の資料を集めた「関口文庫」「威徳院文庫」などの貴重資料コレクションがある。

一茶に関しては、代表作『おらが春』(1852年〔嘉永5〕)も所蔵している。他にも俳句や和歌についての資料は多く、長野で詩歌の文化が盛んであることがうかがえる。

また、県歌になっている「信濃の国」の作曲者である北村季晴の資料の中には、東京音楽学校の学友・滝廉太郎が記したノートもある。

長野県では戦前に読書運動が盛んで、青年団がその担い手となっていた。それは知識を高めるとともに、国家精神の鼓吹にもつながるものだった。1941年(昭和16)には県立長野図書館が『全村皆読運動について』というパンフレットを発行しているが、その前文には「大東亜秩序の建設」のために文化の水準を高める必要があり、そのために読書推進が必要だと書かれている(国会図書館デジタルコレクションで公開されている)。

長野と云えば、1998年開催の長野オリンピックの資料もあった。アルバムや関連本はもとより、公式グッズや防寒着までが保管されている。これらを並べるだけでも、展示企画として成立しそうだ。

「こんなものもありますよ」と槌賀さんが取り出したのは、「売上帳 保科百助」と書かれた帙に収まった薄い冊子。保科が鉱物の標本を売った金額が記載されているようだ。

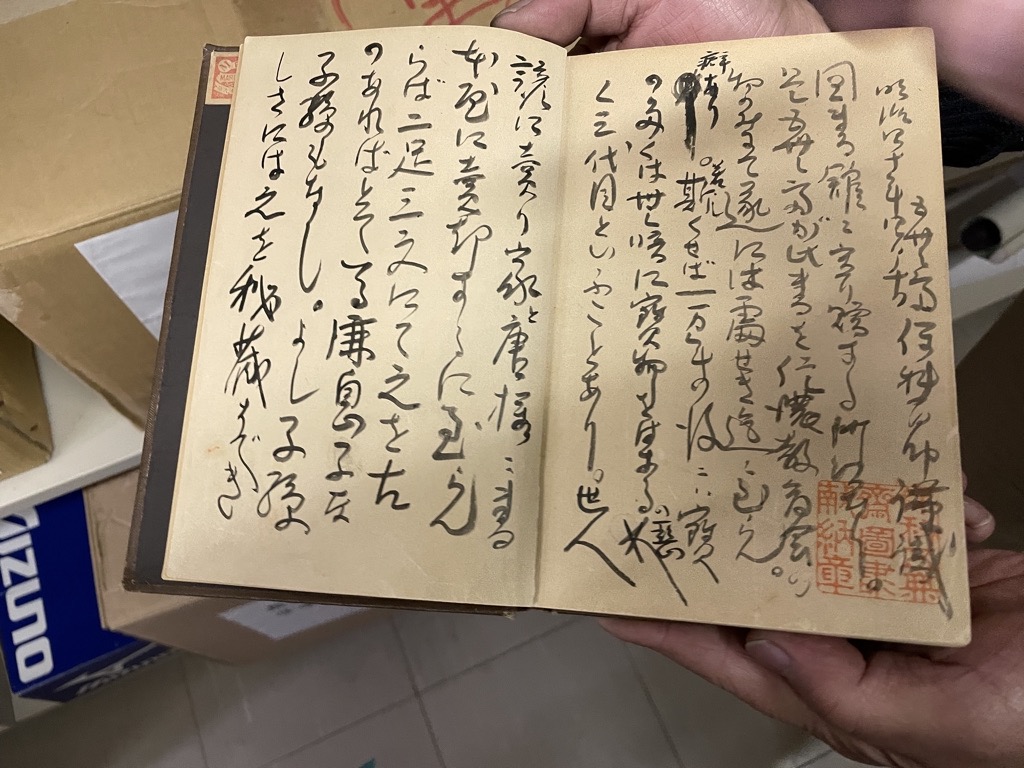

さらに『MANUAL OF MINERALOGY AND PETROGRAPHY』(1887) という洋書の見返しには、保科が同書を信濃教育会に寄贈した経緯が自身の文字で書き込まれている。同様の文が、現在は信濃教育博物館が所蔵している『TEXT BOOK OF GEOLOGY』(1893)にも書き込まれている。ここでは後者を紹介する。

それによれば、同書は「五無斎保科百助が明治三十六年中長野県地学標本を帝国大学に献納したる折同大学教授理学博士神保小虎先生よりお移りとして拝受」したものだった。その後、保科は図書館設立のために大半の蔵書を寄贈するが、本書は貴重なものであり、ある理学教師から五円で譲るよう請われていた。

保科は貧乏で「穀居酒屋よりは毎日々々の催足【促?】なり。市税は滞納の廉により火鉢弐個目醒し(めざまし)時計一個は差押の札の帖【貼?】付しあるなり」という状態だった。 しかし、この本だけを売り飛ばすことはできないと寄贈を決めた。

「貧乏をして見ぬものには此味こそ分らざれ余り心地の善きものには非ず。後に此書を読まんもの其心して一掬の涙を濯がれんには五無斎地下に瞑すべきなり」(引用は『五無斎保科百助評伝』佐久教育会)

1907年(明治40)にこう記した保科は、その4年後に43歳で亡くなる。その晩年は決して幸せなものではなかったようだ。

いまこの図書館が利用できるのは、保科のおかげでもあるのだ。そう考えると、この書庫のどこかに保科の魂が漂っているような気がする。

『MANUAL OF MINERALOGY AND PETROGRAPHY』(1887)の見返し

「開かずの間」を書庫に

平賀さんと槌賀さんはときどき、「あれはどこにあるのかな?」「あ、ここにあったか」などと話している。それもそのはずで、書庫がいまのかたちになったのはつい最近のことなのだ。

先に触れたように、図書館の3階を「信州・学び創造ラボ」にするのに合わせて、書庫の大整理が行なわれた。そのため、2018年11月から4か月間休館している。

「書庫の各階の構成を変えて、本を移動させました。書棚も分解して運びました。肉体労働の日々でした」と槌賀さんは振り返る。

最大の変化は、これまで「開かずの間」だった6階を書庫にしたことだ。

「それまで床も張られておらず、書庫5階の天井を支える骨組みとパネルがむき出しでした。しかし収容能力が限界に達したため、6階を書庫として使用できるように整備しました」と、槌賀さんは云う。

2021年4月、書庫6階の工事が終了。そして9月に書庫の各階から抜き出した10万冊を、人力で6階に運び上げたのだ。

「それと同時に各階でも移動があったので、結局40万冊動かした計算になります」と槌賀さん。

同館の蔵書は全体で約72万冊。そのうち約60万冊が書庫に入っているので、半分以上を動かしたわけだ。想像を絶する大変さだ。いったい何人寝込んだことだろうと、腰痛持ちの私は同情する。しかし、槌賀さんによると「職員はめったにできない作業ということで燃えていましたし、私も筋トレ的に楽しんでいました」とのこと。頭が下がります。

時間と労力をつぎ込んだおかげで、これまでギチギチだった棚には余裕ができた。今後は購入簿などの記録と、棚の現物を照らし合わせていくつもりだという。

5年間にわたって同館の改革を進めてきた平賀さんは、任期を終えたいまも書庫にある資料が気になるという。

「戦時中の図書館の記録や戦後のPTA母親文庫の資料などを検証し、展示などで『表』に出してほしいですね」と期待を寄せる。

図書館の書庫と云えば、いちど形ができたらずっと変わらないという思い込みがあったが、同館では書庫は生きていて、いまも成長中だ。

「今後も書庫の中は変わっていくと思います。きっと完成形はないんでしょうね」と、槌賀さんは笑った。

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

県立長野図書館

https://www.knowledge.pref.nagano.lg.jp/index.html