古本が繋がる時2樽見博(日本古書通信社) |

|

新興俳句誌『句と評論』昭和8年の記事から、僅か三十歳あまりで亡くなった俳人・田中青牛を知り、その足跡を追うことになった。青牛は昭和7年、前年夏から転地療養していた湘南片瀬より郷里である茨城県笠間に帰郷、そこで従来の俳句会に新風を吹き込んだが、翌8年4月、同じ俳人である妻みぐさと、幼子二人を残し早世してしまった。『句と評論』昭和8年9月の追悼号に掲載された妻みぐさの「臨終記」が帰郷から死までの青牛の様子を詳細に記している。「新涼や追はるゝ如きわが命」という青牛の句を引用しているが、恢復の困難なことを自覚し我儘になっていく青牛と見守る家族や句会の人々の様子を描いて哀切極まる内容である。

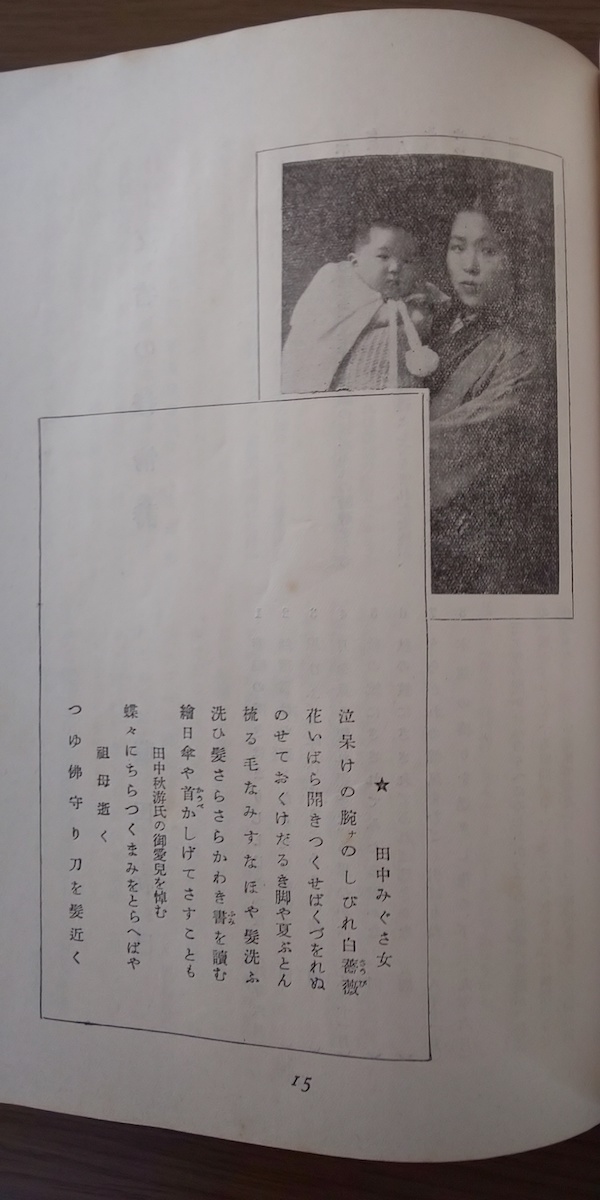

『句と評論』の追悼記事だけでは分からなかったことが、捨てる前に確認した細谷源二主宰の俳句誌『氷原帯』1967年7月号の特集「句と評論・広場」掲載の松原地蔵尊の回想「『句と評論』創刊より九年迄の展開」で知ることが出来た。青牛は『句と評論』創刊者の一人藤田初巳と同じ保善商業の国語教師で雑詠欄でも常に上位にあった。さらに地蔵尊は「当時茨城県笠間に病気のため帰郷静養していた田中青牛が「笠間新興句会」という名の旗印の句会をおこし、毎月続けていたことである。句会に新興の名を冠して毎月開催していたことは、全国全く聞かないことであったといえよう。」と書いている。私が『句と評論』昭和8年1月号の6号記事「新興句会小会 常陸笠間田中青牛報」を見て驚愕させられたのも道理があったのである。 青牛の生涯が大略つかめた時に、改めて「日本の古本屋」の「著者」欄に「田中青牛」と入れて検索してみた。未知の掲載雑誌がヒットするのではないかと思ったのである。ところが雑誌はないが、過去の販売データとして『田中青牛遺句集』(三元社・昭和61)が記されていた。三元社は新興俳句人であった幡谷東吾さん経営の出版社。没後50数年を経ているが笠間の青牛に違いないと思った。『日本古書通信』の購読者で俳句史資料の収集家でもあった幡谷さんは茨城出身、前回書いた『茨城俳句』の編纂者の一人である。入手は難しいだろうが、茨城県下の公共図書館にあるだろうと調べると笠間市立岩間図書館にあることが分かった。次の休日に尋ねることにして、これまでの経過を長野県の若き友人にメールすると、翌日、「日本の古本屋」に一冊在庫があると知らせくれた。友人は発行者「三元社」を検索、出てきた三百数十点の中から見つけてくれたのである。データの著者欄が田中青牛でなく、編者原直子であったのだ。木曜日の深夜に注文すると、何と日曜に届いた。『田中青牛遺句集』は非売品、『句と評論』追悼号記事を中心に、青牛が執筆した評論、随筆、俳句作品が収められ、青牛を俳句に導いた俳人で法政大学の恩師勝峯晋風の「温和な顔にある微笑」(『黄橙』昭和8年6月号)他、みぐさの二篇の思い出、そして成人して俳句と関係している長女伊東みちえ、次女階ゑみの父の思い出、発行者で青牛の妹で俳人でもある原直子の「あとがき」などが収められていた。直子の句集『雪』の出版記念会の折、青牛の友人であった幡谷さんから刊行を勧められたようだ。また略年譜により、保善商業教師時代に、小学館編集部にも関係していたことも分かった。国語教師として学年誌を担当したのだろうか。笠間への帰郷で最初に住んだのは石寺ではなく田中町、そこの環境が悪いと桂町に移ったことも新たに分かった。 ただ、この『田中青牛遺句集』を最初に入手していたら、私が青牛の足跡を調べることはなかったろうと思う。彼の俳人としての作品や随筆類はこの本で読めるが、昭和7年、田舎町笠間で新興俳句の会を起こしたという事実が、この遺稿集からは「驚愕」として迫ってはこないからだ。やはり時代を映すものとしての「雑誌」の存在は大きいのである。青牛の句から十句選んでおこう。 蜩や森の空なる星一つ 妻みぐさは、青牛没後に幼子二人を連れて東京に帰り、俳句を続ける。『句と評論』誌上では、むしろ青牛より頻繁に登場し、昭和9年3月号では就職の苦労を「求職巡礼」と題して悲惨さなど出さずサラッと描き、「冬木立」の課題句選者も務めている。さらに同年7月号は、みぐさ特集号の様相を呈し、藤田初巳と松原地蔵尊のみぐさ論、小西兼尾と小澤青柚子連名の句評が掲載されている。地蔵尊の文により、みぐさが「むさしの女」の筆名で毎月の俳句批評欄を執筆していたことも分かった。藤田が「不幸の鉄槌が一つの魂を掘り下げ、苦難の鞭がかれの精神をうちきたへた」と書くように、青牛没後のみぐさの覚悟の強さと心境の深まりが俳句の上達をも招いたようである。最後にみぐさの句を二句紹介する。 寒がりの墓も木碑も日向ぼこ 春の彼岸にまた、青牛の故郷・笠間市石寺に行ってみた。やはり墓所は見つけることが出来なかった。当時と余り風景が変わってはいないだろう山間の村である。車一台がようやく通れる道がくねくねと続く。このような山村に生まれ大望を持って上京、俳句への強い思いを抱き、才能の芽を出しながら早世、今は忘れられてしまった田中青牛、もう少し命長らえていたら、どんな活躍をされたのだろうと改めて思ったことだった。 「古本が繋がる時」の二例目は、偶然だが『歌集青牛集』(改造社・昭和8)のある歌人古泉千樫に関する資料探求の話である。これも田中青牛同様に不思議な体験だった。少し前の東京古書会館の即売会で、千樫の『随縁抄』(改造社・昭和5)が目に入った。何故か惹かれるものがあり、手に取りやや擦れのある箱から本を取り出し開いてみると、収録の「長塚節氏の赤光評」に非常に綿密な書き込みがあった。タイトル前には、○朱筆は「アララギ」により校合、○青インクは『赤光』初版とあり、またこの千樫の連載が茂吉の長崎時代であることを書いている。筆記者は達筆、几帳面な方であり、何か目的があっての書き込みであることは明らかである。千樫に特別な興味を持っていたわけではないが、求めることにした。長塚節は私の母校下妻一高と縁の深い歌人であり、日本古書通信社からは自筆原稿の影印版『佐渡が島』を刊行している。遺歌集『鍼の如く』(春陽堂・昭和4)は私の愛読書であるし、『土』も日本の誇る名作だと思っている。だが、節が批評を書き込んだ『赤光』が存在したことを全く知らなかった。 斎藤茂吉は大正2年10月『赤光』刊行後、長塚節による批評を強く望んでいたが、節は躊躇し、また健康もそれを許さなかった。ただ、一首ごとに感想を書き込んだ『赤光』が、旅先の福岡の死の枕辺に遺されており、遺骨と共に東京の令弟小布施氏宅に帰ってきた。大正4年2月のことだ。当時「アララギ」の編集を担当していた千樫は、小布施氏から示された遺品の中に、『赤光』があるのを発見、願って持ち帰った。茂吉も遺骨が戻った当夜弔問に来ているが、病院の関係で一時間ほどいて帰宅した。青山病院の焼失後、松原に移った病院の復興に茂吉は忙殺されていた。普通に考えれば、節の書き入れのある『赤光』はまず茂吉に示されるべきであったろう。 千樫が、この節書き入れ『赤光』の内容を詳しく公表したのは、5年後の『アララギ』大正9年1月号から4月号であった。千樫は「すぐに世に紹介するつもりであつたが、例の疎懶のために、今まで遂にのびのびになつた」「今になつて、これを公にするのは、『赤光』の著者にすまないやうにも思はれる」と、「長塚節氏の赤光評」に書いている。 |

|

|

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |