伊那市創造館 時代の風を受けながら 【書庫拝見3】南陀楼綾繁 |

|

2021年12月5日、長野県伊那市の伊那市創造館を訪れる。JR飯田線の伊那市から歩いてすぐのところにあり、通り町商店街も近い。

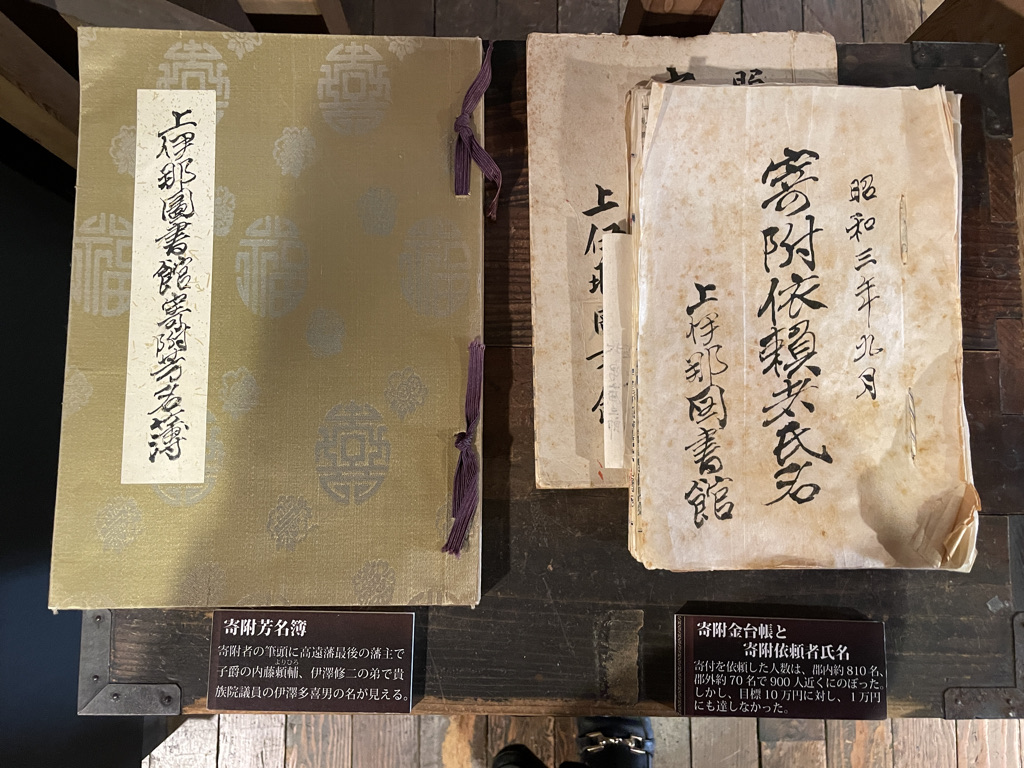

じつはその2か月ほど前、茅野市でのトークイベントのあとで平賀研也さんに案内されて、いちどここを訪れている。平賀さんは県立長野図書館の館長になる前、2007年から8年間、伊那市立伊那図書館の館長だった。現在もこの地に住んでいる。 芝生が広がる敷地に入ると、モダンな建物が目に飛び込んでくる。1930年(昭和5)に「上伊那図書館」として建設されたもので、2004年に閉館。2010年には体験型生涯学習施設である伊那市創造館(以下、創造館)としてリニューアルオープンしている。 その向かいに立つ武井覚太郎銅像を指して、「この館の恩人です」と平賀さんが云う。武井は辰野町出身で、父が興した器械製糸業を継ぎ、のちに片倉製糸と合併して経営に当たった。郷土の大実業家であり、政治家でもあった。武井はこの図書館の建設費として14万円(現在の貨幣価値で約7億円)を寄付している。覚太郎はこの館の設計者に、片倉館(諏訪市)や台湾総督府を手がけた森山松之助を指名。のちに県内の鉄筋コンクリート建築を多くつくった黒田好造が引き継ぎ、完成させた。外壁には地元産の高遠焼のタイルが使われている。 伊那市創造館外観。気持いい冬晴れだった テーマは「昭和の図書館」館内に入ると、館長の捧(ささげ)剛太さんが出迎えてくれる。東京生まれで、岡谷市にあるカメラメーカーに勤務後、創造館の初代館長公募に応じ、現在まで同職にある。捧さんの案内で二階に上がると、企画展などの展示室、伊那谷を放浪した俳人・井上井月(せいげつ)の展示室などがある。 お目当ての書庫は、この奥にある。ここには昭和期の書籍を中心に、約1万5000冊が所蔵されているのだ。 中に入ると、木の床に木製の棚が並ぶ。手前には階段があり、上の階にも書庫がある。一見して、戦前の本が多い。 書庫内の本はきちんと書架に並び、あとで触れるようなテーマについては解説パネルがつくられている。それらを読みながら書庫を一周すると、昭和の本の世界が体感できるようになっている。ここまで見学者に親切な書庫は珍しいだろう。 本の整理やパネル制作の中心となったのは、学芸員の濵(はま)慎一さん。富士見町出身で、創造館開館時から勤めている。 こういった経緯を経て、この書庫は「昭和の図書館」として生まれ変わったのだ。 武井覚太郎と上伊那図書 ここで重要なのは、2004年に閉館した上伊那図書館は、伊那市立ではなく、上伊那教育会が運営した図書館だという事実だ。1994年7月、別の場所に伊那市立図書館が開館するまで、伊那には公立の図書館は存在しなかったのだ。 当時、上伊那教育会の会長で初代館長となる原才三郎は、1921年(大正10)に『上伊那郡史』を完成させたとき、「この次は、図書館だなあ」と云ったという(『上伊那図書館閉館記念誌』上伊那図書館)。 図書館の敷地として、伊那実科高等女学校が火災で焼失した跡地を使えることになり、設立資金のために寄付を募った。創造館に残る寄付台帳には、長野県出身の岩波茂雄、上伊那出身で古今書院創業者の橋本福松らの名前が見える。しかし、寄付を約束しながら実際には払わなかった人も多かったらしく、当初の目標の十分の一にも達しない状況だった。そこで、武井に相談したが、最初は取り合ってもらえなかった。 寄附芳名簿(左)と、寄附賃金台帳と寄附依頼者氏名(右)。これも現物を閲覧できる。 当時を知る者は、武井は欧米を訪れた際、ニューヨークやパリの図書館を見学しており、「折角立派な建物を建てても、それが立ちぐされになってはいけない。また教育の立場に立って使われるかどうかということを心配されたのだと思います」と推測する(座談会「上伊那図書館を語る」、『創立五十周年記念誌』上伊那図書館)。再度の懇請によって寄付を引き受けてからは、工事の様子を毎日のように見に来ていたという。 武井は建築費とは別に図書購入費として1万円を寄贈。購入した本には「武井文庫」という印が押されている。 落成した上伊那図書館は、4階建て。平面図を見ると、1階には館長室や印刷室、2階には一般閲覧室と児童閲覧室があり、3階が講堂、4階が参考室となっている。書庫は1階と2階に4層あったようだ。書庫にある書架や椅子は開館当時のものだ。 開館時の蔵書数は、約1万1000冊だった。開館時の蔵書には、『日露戦争実記』など日露戦争に関するものが多かったという。 同館には開館時からの日誌が残されており、濵さんらはそれを読み込んで、この館の歴史を紐解いてきた。その成果として、2016年1月~5月に「伊那市創造館と秘密の書庫」という企画展が開催された。開館に関わった人物や、戦争と上伊那図書館の関係、主要な蔵書を紹介するとともに、館全体を使ってのお宝探し企画も開催された。 「伊那市創造館と秘密の書庫」のチラシ。子ども達にむけて、人気映画を思わせるタイトルとデザインに。 戦争と図書館「戦争との関係では、発禁本についての発見がありました。日誌には1933年(昭和8)からマルクス主義関係などの図書が没収された記述があります。発禁になった本は図書原簿からも削除されました」と、濵さんは云う。警察署からの発禁本通知書は、県立図書館への通達の翌日に届いているそうだ。一方、1944年(昭和19)に購入した294冊のうち、50冊が戦争関係の本だった。 また、都市部への空襲が激しくなると、東京の徳川黎明会が所蔵する「蓬左文庫」や、東京産業大学(現・一橋大学)の「メンガ―文庫」「ギルケ文庫」の疎開を受け入れた。1945年(昭和20)5月には一般閲覧室が海軍の衣料工場に使われ、閲覧が停止された。 戦争が終わると、今度は進駐軍への対策に追われる。9月1日の「蔵書整理ニ関スル件」という県からの通達には、敵愾心をあおる資料を隠匿せよとあった。10月には上伊那図書館が進駐軍のアメリカ軍70名に接収されることになった。 アメリカ軍は3か月後に同館を去るが、滞在中に一人の米兵が本棚に「Jack」というサインを残している。 書庫にはほかにも、戦時中の戦争協力を呼びかけるポスターや、終戦直後のいわゆる「墨塗り教科書」が展示されている。『日本地理風俗大系』全30巻は、1944年8月に、日本の国勢が判ってしまうため「防諜上公開禁止」とされ、伊那署に供出させられたのが、戦後に戻されたという。 戦時中の教科書の展示。書棚中段、黒塗りされたページが開かれている。 図書館のありかたが戦争や国家に左右されてきた歴史を、この書庫は示しているのだ。年表を見ると、1944年4月に名誉館長の武井覚太郎が、1945年11月に初代館長の原才三郎が相次いで亡くなっているのも、なんだか感慨深い。 お話を聞いたあと、書架の間をめぐって本を眺める。倫理学、仏教、歴史、教育……。従軍体験を書いた本が並ぶ一角もある。 初代の高遠町長を務めた中村家の蔵書は、4列に収まっている。同家の本棚の並びそのままに、この書庫に移されたという。洋書のツアーガイドなど旅行関係が目につく。その中に、サトウハチロー『僕の東京地図』(有恒社)があったりする。『ロビンソン漂流記』『西遊記』『アラビアンナイト』など冨山房発行の児童書シリーズは、天金・イラスト入りの豪華本だ。「1巻につき3円80銭(現在の物価で約2万円)もする高価な本を子どもにたくさん買い与えることができるほど、すごい家だったんですね」と、濵さんはつぶやいた。 鉱物標本、剥製、甲冑、絵本……まだまだ凄い収蔵庫棟へいやー、すごかった、書庫を十分堪能したと思ったが、じつはまだこれで終わりではなかった。同館には収蔵庫棟があり、ここがまた、とんでもない場所だったのだ。 先に触れたように、上伊那図書館は2004年に閉館する。伊那図書館とは約10年間並立していたが、上伊那図書館の利用者は減少していた。そんなとき、伊那市駅前再開発ビルに上伊那教育会が入ることになる代わりに、上伊那図書館は伊那市に寄託され、伊那市創造館として生まれ変わった。 上伊那図書館の隣には、1967年に「上伊那郷土館」という施設が開館し、明治以降に収集された郷土の文化財を収集・公開していた。しかし、同館の老朽化が進んだことから、上伊那図書館が伊那市に寄託されるのに際して、同館は取り壊され、跡地に現在の収蔵庫が建設されたのだ。 この収蔵庫は地上1階、地下1階で、作業室を除けばすべてが収蔵室になっている。この中を見せていただいたが、あまりに膨大なモノがありすぎて、とても把握しきれない。 また、上伊那図書館の恩人である武井覚太郎の孫が、ニューヨークで購入した仕掛け絵本のコレクションなどというものもある。 自然関係の収蔵室には「長野県内岩石鑛物標本」と蓋に書かれた箱があった。これは前回、県立長野図書館で触れた保科百助(五無斎)が収集し、県内の各学校に寄贈したものだ。上伊那教育会に招かれた保科は、郡下の教員とともに1週間かけて岩石を採集したという。こんなところで、この人に再会するとは思わなかった。 保科百助が寄贈した鉱物標本の箱とその中身 創造館の書庫が一般公開されているのに対し、こちらの収蔵庫には基本的に関係者以外は入ることができない。自然科学の地質の部屋は、事務室で声をかけてくれれば、展示物を見られるという。また、考古・民俗や自然科学の動植物の部屋も見学できるよう準備中だそうだ。ぜひ収蔵庫ツアーを企画してほしい。 公立図書館ができる前から、地域の教育関係者と篤志家によって設立され、時代の風を受けながら運営されてきた上伊那図書館。その資料をもとに、開かれた「昭和の図書館」として生まれ変わった伊那創造館。書庫を見ることで、二つの館の継承のかたちを知ることができたと思う。 充実した取材だったが、心残りがひとつ。館の近くにある、レトロな看板が魅力的な〈餃子の店 山楽〉が、前回も今回も営業していなかったのだ。次に伊那を訪れるときにはぜひ入りたいものです。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |