日本近代文学館 前編 作家たちが託した夢 【書庫拝見4】南陀楼綾繁 |

|

5月18日、井の頭線の駒場東大駅から駒場公園への道を歩く。周囲は静かな住宅街。この道を通るのは久しぶりだ。

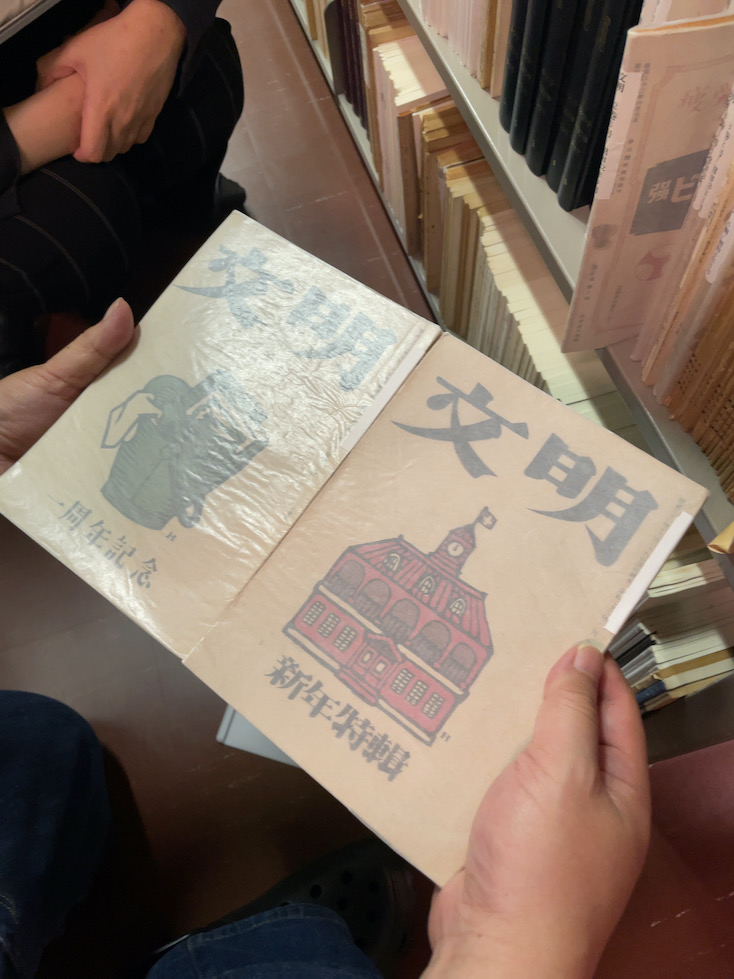

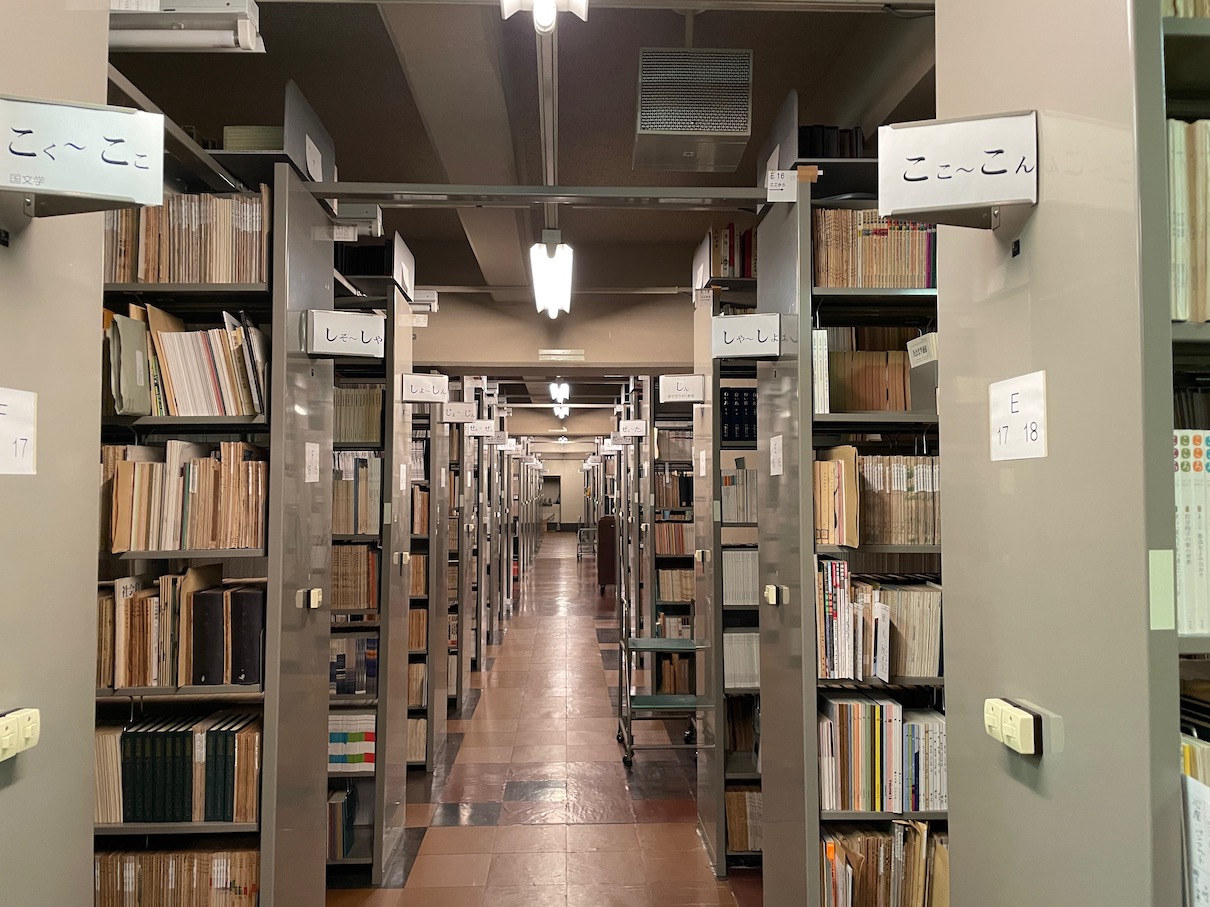

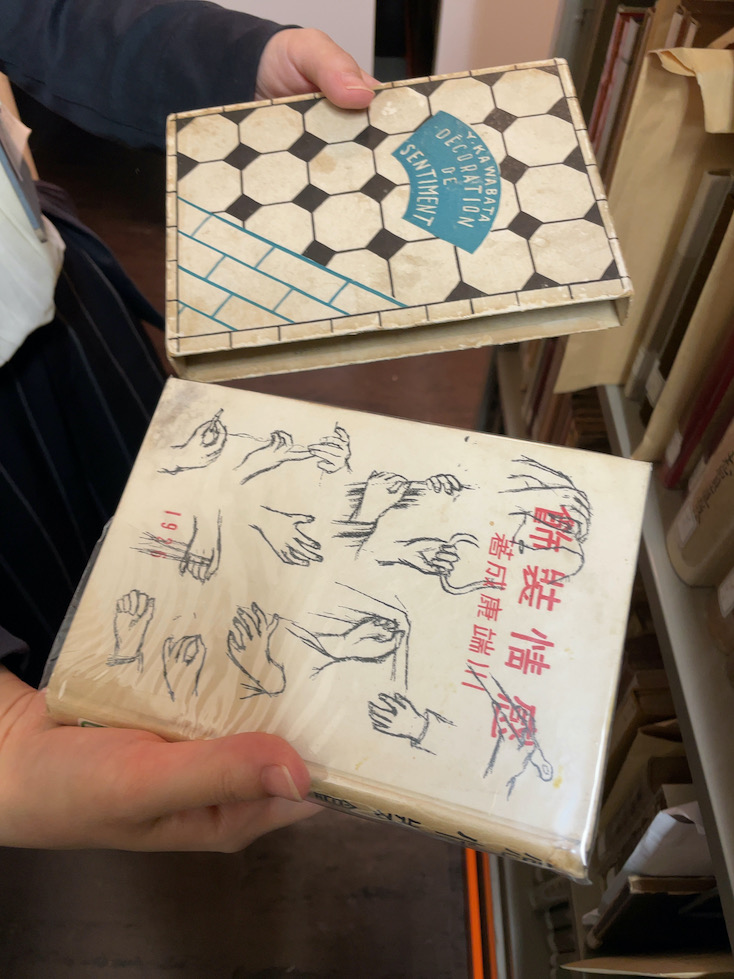

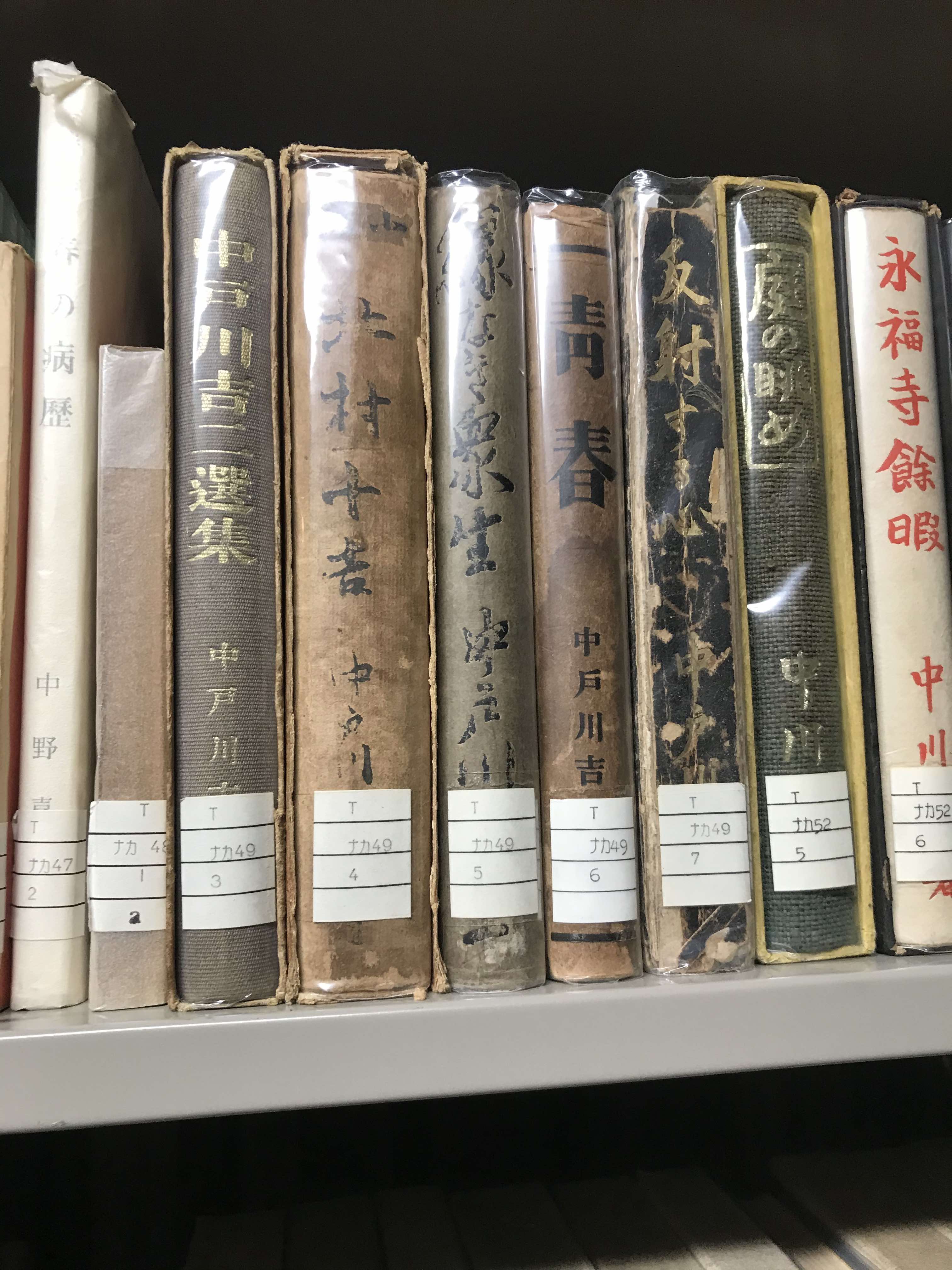

20代の頃、毎週のようにこの道をたどって、日本近代文学館に通った時期がある。復刻版の出版社の編集者として、資料を探しに来ていたのだ。公園に入ると、平べったい建物がある。短い階段を上がり、入館手続きをして中に入ると、カードケースがずらりと並ぶ。奥の閲覧室には先客が1人か2人いるだけだ。 請求した本や雑誌を受け取って、席に座る。同館では資料を製本や合本せずに、原形のまま所蔵している。グラシン紙の掛かった雑誌の表紙を眺め、薄いページを慎重にめくると、「ペラリ」という音さえ聴こえる気がする。それほど静かなのだ。ここで過ごすと、時間が経つのを忘れてしまう。腹が減ると、隣の喫茶室でサンドイッチなどを食べて、また戻ってきた。 それから30年経っても、そうした風景は以前と同じだ。変わったのは、喫茶室が〈BUNDAN COFFEE&BEER〉というブックカフェになったことぐらいか。 日本近代文学館 外観 方針は「原型保存」そんなことを思いながら受付で待っていると、事務局の宮西郁実さんが迎えに来てくれた。さっそく書庫に案内してくれるというので、持参した上靴に履き替えて、中に入る。 まずは1階を見学する。ここには主に雑誌が収蔵されている。配列はタイトルの50音順。『日本〇〇』『文学〇〇』という誌名は多いので、延々とその棚が続くことになる。 前述したように、同館では基本的に原型保存を旨としており、雑誌の1冊ごとにグラシン紙が掛けられている。表紙や裏表紙をコピーしたい人のために、取り外せるようになっている。 2012年に同館に入館した宮西さんは、研修期間中にグラシン紙の掛け方を習ったそうだ。何冊もやっているうちに慣れてくるというが、人によって上手い下手はあるのではないか。絶望的に不器用な私には、こんなのはムリだ。 同館には「高見順文庫」などの文庫・コレクションがあるが、その中に入っている雑誌も、バックナンバーを揃える目的からここに「混配」(一緒に配架)している。その雑誌には文庫の印が押されている。また、中には寄贈の段階で合本された雑誌も混じっている。 あまりに膨大でどこから見たらいいか、判らなくなる。それで以前、ここで閲覧した『文明』を手に取る。終戦の翌年に田宮虎彦が発行した雑誌で、花森安治が表紙とカットを手がけている。すっきりと印象的なデザインだ。田宮と花森は神戸の雲中小学校の同級生で、東京帝大の『帝国大学新聞』編集部でも一緒だった。その縁で花森は、文明社のほとんどの単行本や雑誌の「装釘」(花森の用法)を担当した。 花森安治装釘の『文明』。近代文学館には創刊号から3巻3号までが揃う なんとなく上を見あげると、棚の上に本の函が並べられている。アレはなんですか? と訊くと、宮西さんは「単行本の函は場所を取るので、あそこに並べているんです」と答える。中には戦前のものもあり、閲覧者が希望すれば出してもらえる。ここでも原型保存の方針が貫かれている。 同館の資料総数は、現在約130万点。そのうち図書が50万点、雑誌が71万点、残りは原稿類などの特別資料だ。同館が設計された時点では「とりあえず50万冊の図書・雑誌類、10万点の特殊資料を収蔵できるスペースを前提」としていたらしい(大久保乙彦「私たちの新しい図書館 日本近代文学館」、『図書館雑誌』1968年2月号)が、その倍にまで増えている。2007年には成田市で成田分館を開館し、新たな収蔵庫が確保されたとはいえ、慢性的なスペース不足に悩まされている。これは書庫、収蔵庫を持つ資料館に共通する悩みだろう。 中央に、閲覧から戻ってきた雑誌を置いておくブックトラックがある。開館当時から使われているもので、「車輪の片側のみが動くので、使いこなすまでに時間がかかるんです」と、宮西さんは云う。 目眩く本の数々地下1階に移る。ここには図書と文庫・コレクションが所蔵されている。 この階には電動棚が多い。それ自体は珍しくないが、この棚は間に人がいるのを感知して、ボタンが点灯するのだ。こういうのは初めて見た。書架と書架のすき間は少しだけ開いていて、空気を通すようになっている。 文学作品については、著者名の50音順に表示されている。赤瀬川原平は尾辻克彦としても活動しているが、尾辻のところにまとめられている。 ここでもやはり、どこから見ればいいか悩み、自分の好きな作家を求めてウロウロする。尾崎一雄の本は私も以前、集めていたが、さすがに美本揃いでうっとりする。棟方志功が装丁した『玄關風呂』(春陽堂書店、1942)を手に取って奥付を開くと、「関口良雄氏寄贈」の印がある。大森の古書店〈山王書房〉の店主が寄贈したものだ。関口良雄と同館のかかわりについては、次回詳しく書くつもりだ。 作者別とは別の棚には、「複刻版」(同館では元のかたちの精密な複製という意味でこう表記する)の原本が並ぶ棚がある。同館では開館時から雑誌と初版本の複刻事業を手掛けてきた。なかでも大事業だったのが、1968年に開始された「名著複刻全集近代文学館」だ。明治前期、明治後期、大正期、昭和期の4期で合計120点、159冊を、刊行当時の原本に限りなく近いかたちで複刻し、ほるぷ出版から刊行された。このシリーズは大いに売れ、館の運営を支える基盤となった。いまでも古本屋でよく見かけるが、一瞬、原本じゃないかと罪な期待をさせてしまうほど出来がいい。 川端康成『感情装飾』(金星堂、1926)を見せてもらう。この棚では函が付いたままにしてある。函、本体とも吉田謙吉の装丁が美しい。取材時には展示室で「川端康成展」が開催中だったので、ひときわ興味深い。 そういえば、貴重な資料を手にするときにも、宮西さんは素手のままだ。「本館では指の感覚を保ち資料に負荷をかけないように、手袋は使用しないんです。その代わり、手は事前に洗って清潔に保ちます」。なるほど。 このほか、研究書や評論、全集、文庫本などの棚がある。 川端康成『感情装飾』 近代文学館の生みの親「高見順文庫」次に文庫・コレクションの棚を見学する。同館の肝とも云える一角だ。 現在約165種があり、文庫は所蔵者の旧蔵書、コレクションは所蔵者と対象作家が別人である場合を指す。たとえば、「原民喜コレクション」は義弟の評論家・佐々木基一が寄贈したものであり、「瀬戸内寂聴コレクション」は与儀実忠が収集した瀬戸内の著書などである。 文庫には、芥川龍之介、川端康成、谷崎潤一郎、太宰治ら文学史に名を残す作家のものが多いが、私がまず見たかったのは「高見順文庫」だった。なぜなら、彼は日本近代文学館の生みの親の一人だからだ。 1962年、日本近代文学館の設立準備会が発足。翌年4月に財団法人が発足し、高見は理事長となった。本好き、雑誌好きとして知られ、蔵書をもとに長大な『昭和文学盛衰史』を執筆した。それだけに「今のうちにかういふ雑誌や本を集めて保存しておかないと、みんななくなつてしまふ。有名な作家の本や有名な雑誌は保存されてゐるが、名もない同人雑誌のやうなもので今となると実は大切な文献だといふのが、ほとんど失はれて行く」(『貴重な屑雑誌』、『高見順全集』第17巻、勁草書房)という思いは人一倍強かった。同年10月に「近代文学史展」を開催し、開館前から寄贈が続いた。 この頃の高見について、開館当時の理事であった小田切進(のちに理事長となる)はこう書く。 この運動の最中、高見は癌を宣告されるが、1964年5月に開催された「近代文学館を励ます会」には病を押して出席した。この時期の『続・高見順日記』の記述は鬼気迫る。そして翌65年8月17日に死去。前日には、駒場公園に決まった建設地の起工式が行なわれていた。高見の遺志を継いで、伊藤整が理事長に就任する。 高見文庫の図書は没後、2回にわたって妻・秋子から寄贈されたもので、蔵書のほぼ全部が収まった。自身の著作をはじめ、文学関係書が約9000冊あり、そのほか、太平洋戦争や満州・上海関係、戦時中に陸軍報道班員として滞在したビルマに関する本などがある。 同館に所蔵されている『日本近代文学館図書台帳』には、受け入れ番号順に受贈・購入した本が記入されている。そのうち、かなりの部分を高見順からの寄贈が占めている。 高見文庫の雑誌は1700種、2万5000冊ほどが寄贈されたが、前述したように雑誌の棚に混配されている。 また、原稿や書簡などは「特別資料」に分類されている。そのなかの「鎌倉文庫関係書類」を閲覧する。鎌倉文庫は1945年に鎌倉在住の文学関係者で開店した貸本屋(戦後は同名の出版社)で、この書類には鎌倉文庫の社則や、高見の名前が入った身分証明書が含まれていた。高見は鎌倉文庫のために貴重な本を提供しているが、そのとき提供した中戸川吉二の5冊のうち、『反射する心』(新潮社、1920)など4冊が同館に寄贈されている。 高見文庫の中戸川吉二の著書。 夢を託される場所――受贈と公開 文庫やコレクションは、どのような段階を経て公開に至るのだろうか? 文学館に到着すると、リストをつくって寄贈者に報告し、データベースに登録する。また、館報の「図書・資料受入れ報告」欄に掲載する。「資料整理が終わったら、すみやかに公開するように心がけています」。受け入れたまま何年も放置するようなことは、同館に関してはあり得ないのだ。 主要な文庫・コレクションについては、目録を刊行する。いずれも販売されており、在庫がないものもコピー版を同価格で購入できる。また、隔月で発行されている館報にも、文庫・コレクションの紹介が掲載されている。これも一部100円で販売しており、オンラインショップからも購入できるので便利だ。 整理中の文庫・コレクションは、書庫内に仮置きされている。整理が終わると、書庫内の「住所」が決まる。安住の地を得るわけだ。 2017年に受け入れた「曾根博義文庫」は、その前年に死去した日本文学研究者の蔵書のうち、図書・雑誌約9000点を収めるものだ。曾根さんは古書展通いを続けて、膨大な蔵書をお持ちだった方で、本の収納のために建てられた自宅を私も訪れたことがある。 懐かしいなあと棚を眺めていると、私が最初に出した『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)が並んでいた。手に取ると、何やら挟まっている。献本したときの私の手紙じゃないか! 汚い字が恥ずかしい。それに対して、曾根さんが私に送った葉書のコピーも挟んである。こういった片々とした紙ものも、資料として保存されていたことに感動を覚えた。 同館では、個人情報に関するものは閲覧できないので、これは書庫だからこその出会いなのだ。 作家や研究者の蔵書からは、彼らが文学館に託した夢のようなものを感じる。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |