長岡市立中央図書館・文書資料室 戦災から復興した「文化の町」の象徴 【書庫拝見6】南陀楼綾繁 |

|

6月18日、JR長岡駅の大手口からタクシーに乗る。図書館までと告げると、男性の運転手に「互尊文庫ですね?」と確認される。これまで各地で運転手の「図書館? どこですか?」という反応に遭ってきただけに、「互尊文庫で判るんですね」と驚くと、「長岡のタクシーで互尊文庫知らない奴はモグリですよ!」という言葉が返ってきた。

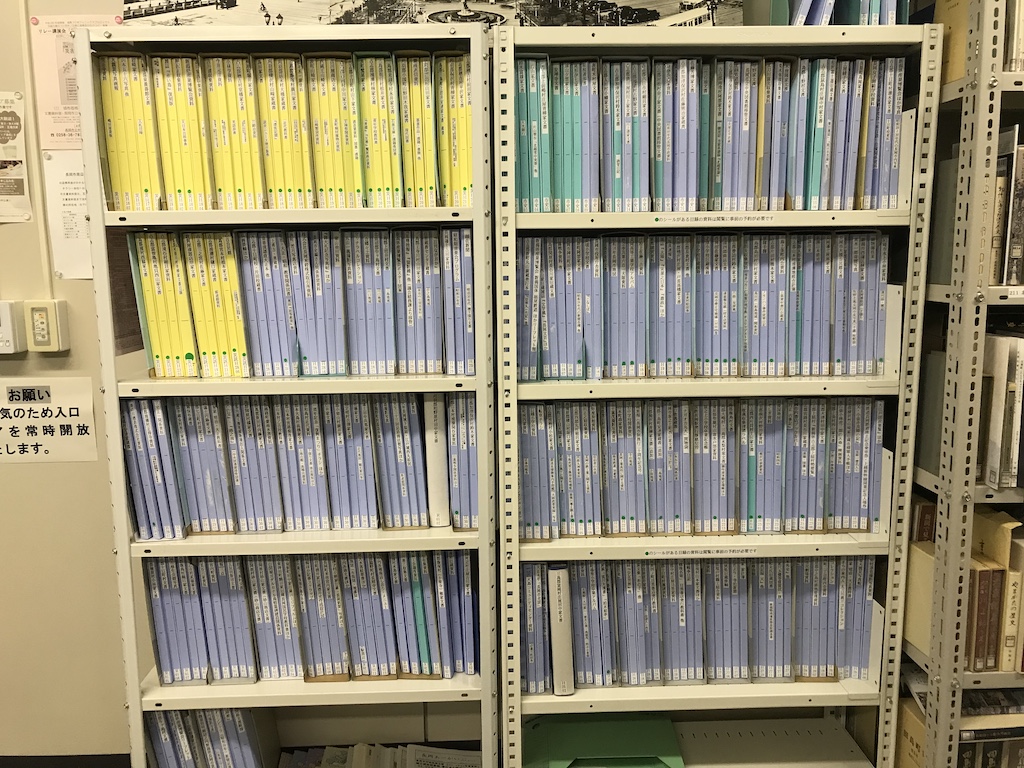

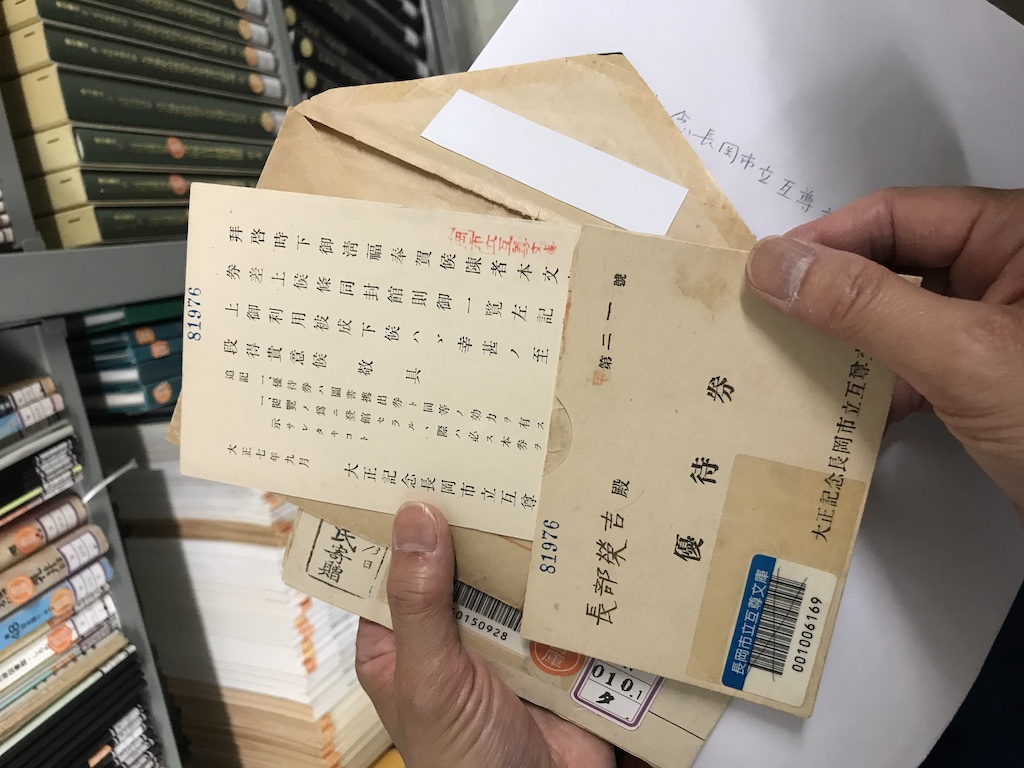

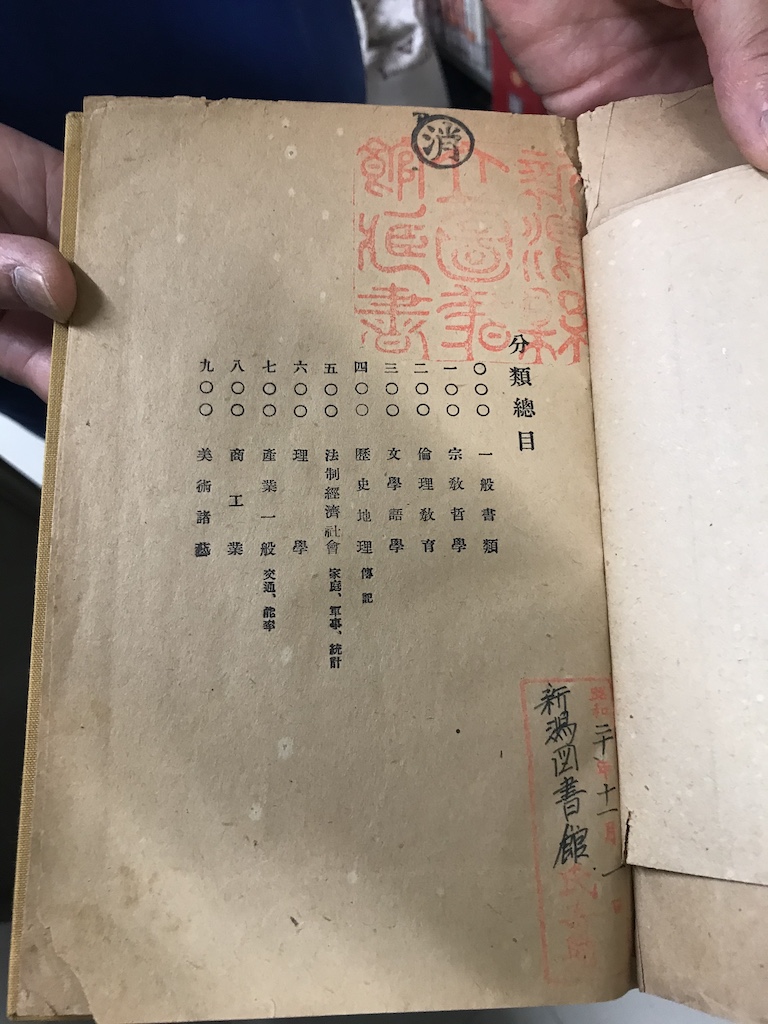

話している間に明治公園に到着する。この敷地内にあるのが互尊文庫だ。1987年に駅の東口の学校町に長岡市立中央図書館ができるまでは、ここは市立図書館の本館だった。現在は地域館のひとつになっている。4階建てで、1階に開架、2階に新聞雑誌コーナーと閲覧室がある。古い建物なのでエレベーターはない。 2階の「文書(もんじょ)資料室」に入ると、室長の田中洋史さんが出迎えてくれた。私は5年ほど前から「新潟日報おとなプラス」で記事を書いているが、田中さんには何度も助けてもらった。めんどくさい問い合わせにも嫌な顔をせずに、いつも丁寧に答えてくれる。長岡市生まれで、「互尊文庫には子どもの頃からよく来ていました」と話す。 現在の互尊文庫。手前にあるのは野本恭八郎(互尊翁)の胸像。 互尊文庫のなりたちと野本恭八郎互尊文庫が現在のかたちになるまでには、数奇な経緯があった。そこには戦争と災害が大きく影響している(以下、『長岡市立図書館開館100周年記念誌』長岡市立中央図書館、『大正記念長岡市立互尊文庫 市立図書館の開館と戦災復興』長岡市史双書57 を参照)。書庫を拝見する前に、その辺を整理しておこう。 長岡における最初の図書館は、1885年(明治18)に読書会「友共社」が設立したものだった。日露戦争後には長岡倶楽部が戦勝記念私立長岡図書館を設立し、友共社と合併した。しかし、日曜だけの開館だったこともあり、閲覧者は減少した。 1918年(大正7)、初の市立図書館として「大正記念長岡市立互尊文庫」が開館。その建設費・維持費を寄付したのが、実業家の野本恭八郎(1852~1936)だった。 野本は「互尊独尊」(自分の天分を尊び、人の天分を尊ぶ)の思想を持ち、「互尊翁」と呼ばれた。生涯にわたり社会に奉仕する姿勢を持っていた。野本は長岡市と契約書を交わし、寄付の条件として「緑の多い所に建設すること」「文庫の経営は長岡市立とすること」「風水害などの自然災害で、互尊文庫が被害を受けた場合は復旧し、長年の維持を確保すること」などを挙げた。「寄付の総額は、当時の長岡市の年間予算に匹敵しました」と田中さんは云う。 最初の互尊文庫は東坂之上町にあった。駅に近く、現在は長岡グランドホテルのある辺りだ。そこは、戊辰戦争で荒廃した長岡を復興させた三島億二郎の邸宅の跡地だった。互尊文庫は洋風木造2階建て。レンガ造り3階の書庫も併設された。1937年(昭和12)には、前年に亡くなった野本の遺志により、鉄筋コンクリート3階建ての第2書庫が竣工する。 この時期、本はほとんどが書庫に納められて、利用者の請求に応じて出納する方式だった。そのため、「職員の労働量は非常なもの」で、次のような事件が起こった(『館報 創立四十年記念号』長岡市立互尊文庫)。 長岡空襲を乗り越えて1941年(昭和16)には、蔵書数(約6万5000冊)、閲覧人数ともに全国市立図書館22館中6位になったと、「新潟県中央新聞」が報じている(『大正記念長岡市立互尊文庫』)。 しかし戦時色が強まると、新聞閲覧室などを市の警防団に提供、閲覧室などを陸軍や憲兵派遣所に提供することになった。 そして1945年(昭和20)、8月1日、長岡はB29に空襲される。このとき、市街地の8割が罹災し、1488名の死者が出た。互尊文庫も空襲により「本館は全焼、第1書庫はレンガが崩れ落ち、第2書庫は窓から火を吹き数日間燃えていました」(『100周年記念誌』)。この様子を土田邦彦が描いた「火を吹く互尊文庫の書庫」という絵からは、痛ましい思いが伝わる。これにより、約7万8000冊の蔵書が失われた。 互尊文庫の職員は一日も早く再開すべく、第2書庫を事務所にした。「職員はリュックを背負って、空襲を受けなかった村を回り、本を集めたそうです」と田中さん。日本互尊社から2000冊、三条市立図書館、新発田市立図書館、県立新潟図書館などの応援を得て3000冊を寄贈され、終戦後の9月11日に開館した。 その後、1948年に現在の明治公園内に新館を開館。本館は木造2階建て、書庫は鉄筋コンクリート造3階だった。市には建設費の余裕がなく、繊維卸商の内藤伝吉の寄付によるものだった。野本互尊翁に続き、ここでも民間の力が互尊文庫を支えた。戊辰戦争時に教育を重視した藩士・小林虎三郎のいわゆる「米百俵」の精神が、長岡の人たちには脈々と流れているのだ。 そして1967年には、市制60周年を記念し、現在の互尊文庫が建設された。 先に触れたとおり、1987年には長岡市立中央図書館が開館。それまで互尊文庫が所蔵していた貴重書は、中央図書館に移管された。同館の書庫には、互尊文庫の歴史を示す資料が見つかる。 たとえば、『大正記念長岡市互尊文庫一覧』は、各年度の蔵書数・閲覧人数などの統計や図書・雑誌寄贈者の芳名が記載されている。 1921年(大正10)版の『互尊文庫図書目録』には、「新潟県立図書館蔵書」の印と、「昭和二十年十一月一日 県立図書館寄贈」の印がある。これは、互尊文庫から県立図書館に寄贈されたものが、戦災後に県立から互尊文庫に戻されたものであることを示す。 また、江戸時代中期写本の『東鑑五十二巻』には、「大林館山口氏」の蔵章と1947年に「山口誠太郎寄贈」の印がある。山口氏は横澤村(現・長岡市小国町横沢)の庄屋で、野本互尊翁の実家である。これも戦災で蔵書を失った互尊文庫のために、山口家が協力したのだと思われる。 文書資料室が所蔵する資料の目録が並ぶ棚。 互尊文庫の優待券(長岡市立中央図書館所蔵)。 新潟県立図書館から互尊文庫に戻された『互尊文庫図書目録』(長岡市立中央図書館所蔵)。 文書資料室と在野研究者たち戦後の互尊文庫は、公共図書館であるとともに、長岡の文化の拠点でもあった。 1959年には「長岡郷土史研究会」が発足。互尊文庫の内山喜助館長は「図書館にとって、郷土史研究が大切だ」と説き、同志とともに同会を組織。機関誌『長岡郷土史』を発行した(稲川明雄「内山喜助館長からの伝言」、『長岡郷土史』第37号、2000年5月)。 また、長岡出身の作家で、夏目漱石の娘婿である松岡譲を偲んで、1976年に「長岡ペンクラブ」が結成され、機関誌『Penac(ペナック)』を創刊した。内山は同誌にも尽力した。 1998年、互尊文庫内に長岡市立中央図書館文書資料室が開設。『長岡市史』のために収集された古文書や歴史公文書など、約22万点を収蔵する。 最初の室長は稲川明雄。中央図書館館長や河井継之助記念館館長も務め、長岡の郷土史に関する著作も多い。稲川は前館長の内山から引き継いで、『長岡郷土史』『ペナック』『互尊文芸』などの事務局を引き受けていた。「本づくりへのこだわりの強い人でした」と、田中さんは回想する。2019年没。 開室の翌年には、「長岡市史双書」の続刊を開始。歴史、民俗についての資料をまとめるもので、現在61冊が刊行されている。 同室が在野の研究者といい関係にあるのは、コレクションからも感じられる。閲覧室にはテーマ別の目録が並んでいるのだが、そこには「自転車チラシ」「各種商店しおり・メニュー」「長岡市厚生会館写真」「市内書店ブックカバー」「ナガオカ丸大買物袋」などが見つかる。個人が収集したものを同室に寄贈しているのだ。 その中のひとつである、マッチラベルのコレクションには、昨年惜しまれながら閉店した喫茶店〈シャルラン〉のラベルもあった。先の松岡譲も通った店である。 寄贈者には『長岡郷土史』や『ペナック』に参加している人も多く、市内の新潟県立博物館で毎年開催されている「マイ・コレクション・ワールド」展に、自分のコレクションを出品している人もいる。個人と資料室のコレクションを相互に参照することができるのがいい。 長岡市内の喫茶店のマッチラベルのファイル(長岡市立中央図書館文書資料室所蔵)。 中越地震から生まれた長岡災害復興文庫文書資料室でもうひとつ重要な資料群は、「長岡市災害復興文庫」だ。 2004年10月、新潟県で中越地震が発生した。 また、文化財レスキューとして、市内の歴史資料の所蔵者に連絡をとり、その被害状況を調査した。取り壊すことになった土蔵・家屋から合計で約1500箱分の資料を運び出したこともある。東日本大震災後には、長岡市は福島県南相馬市からの避難者を受け入れた。その避難所の資料も収集した。 これらの資料を基に2014年に開設したのが災害復興文庫で、約5万点を公開している。 中央図書館のコレクションたち2日後、私は中央図書館の書庫にいた。 案内してくれたのは、奉仕係係長の松矢美子さんと主査の諏佐志保さんだ。松矢さんは子どもの頃から互尊文庫に通っていた。「映画上映会に行くと、鉛筆をくれたのを覚えています」と笑う。その後、長岡市立図書館の館員になり、中央図書館への資料の移動にも関わった。 当時、「きれいな図書館ができるからスーツを着て行かないと」と云うおじいさんもいたという。それぐらい、図書館への関心が高かったのだろう。 中央図書館の現在の蔵書数は約46万8000点。そのうち約26万点が閉架書庫に入っている。 貴重資料室に収蔵されているコレクションには、「反町茂雄文庫」がある。反町は長岡市出身。神保町には、新潟、とくに長岡の出身者が開いた古書店が多いが、現在も営業する〈一誠堂書店〉の創業者・酒井宇吉も長岡生まれだ。反町は同郷の縁から一誠堂で「帝大卒の丁稚」として働き、独立して本郷で〈古書肆弘文荘〉を営んだ。云わずと知れた、古書業界の大立者である。 1975年、長岡の丸専デパートで古書展を開催した際、互尊文庫の内山館長と知り合う。 最初に互尊文庫を訪れた時の印象を、反町は内山館長への手紙でこう書いている。 郷土資料の収集は年を追うごとに費用が掛かるため、「着手は早いほどよく、早いほど経済的負担も軽くてすむ」と考えていた反町は、1976年以降、長岡や新潟県に関する資料を購入し、互尊文庫に寄贈する。また、3000万円に上る資料の購入資金を寄付している。 1987年に中央図書館が開館すると、同館がその事業を引き継ぐ。その資料は現在までに約5800点に達する。 同館の書庫には、ほかにもさまざまなコレクションがある。「川上四郎文庫」は、長岡市出身の童画家の旧蔵書で、絵本や児童雑誌が多い。川上が描いた絵本の原画は別置されている。「星野慎一文庫」は、長岡市出身のドイツ文学者の旧蔵書。「伊東多三郎文庫」は、歴史学者の旧蔵書で、講義のノートや論文の抜き刷り、全国の自治体史などがある。 なかでも貴重なのが、「堀口大學コレクション」だ。 詩人・堀口大學は2歳で家族とともに父の郷里である長岡に移り、17歳までそこで育った。同館では、高知市在住で堀口大學関係資料のコレクターとして知られた千頭將宏から購入した資料を基に、収集を続け、現在約6600点に達している。 同館は、開架されている郷土資料も充実しており、調べもののために来館するとたちまち時間が経ってしまう。新潟について書く際に頼りになる図書館なのだ。 長岡市立中央図書館 中央図書館開館後も、地域館のひとつとして、また文書資料室として利用されてきた互尊文庫だが、2023年に現在地から大手通りに新しくできる複合ビル内に移転することが決まっている。 同時に文書資料室も別の場所に移転し、来年度中にリニューアル開館する予定だ。 互尊文庫は、戊辰戦争の焼け跡の中から生まれ、空襲で大きな被害を受けた直後に再開した。そして、中越地震後にはいち早くアーカイブに着手している。戦災・災害と復興を繰り返してきた長岡の町を象徴する存在なのだ。 長岡の人たちには、今後も図書館や文書資料室を大事にしてほしい。そして、タクシーの運転手さんは新しい場所にも一発で案内してください。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 ツイッター |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |