■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第135号

。.☆.:* 通巻392・4月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見24】━━━━━━━━━

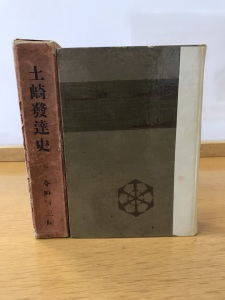

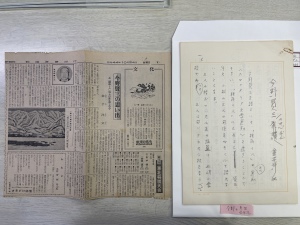

秋田市立土崎図書館 3人の同級生が遺したもの

南陀楼綾繁

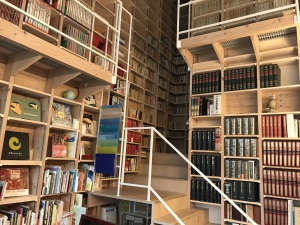

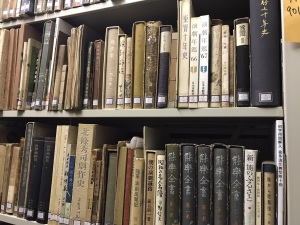

今年1月に秋田市に来た際、知人から「本のある場所」に案内された。

中心部の中通にある〈本庫 HonCo〉だ。

中に入ると、天井まで届く本棚に圧倒される。建築家の難波和彦さん

が進めてきた「箱の家」シリーズのひとつで、「本・箱の家」という

名前もあるそうだ。「本に遊ぶ」というモットーに賛同する人たちが

集まる会員制私設図書館で、メンバーには図書館や大学関係者もいる。

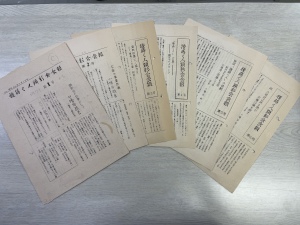

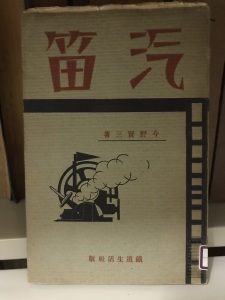

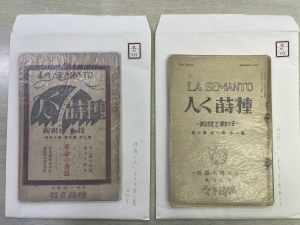

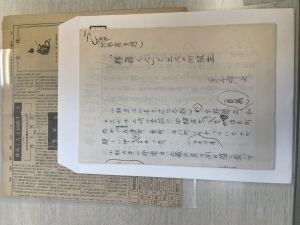

棚の本を眺めていると、『種蒔く人』関係の資料が並ぶ一角が目に

留まった。市販されていない目録や論文集もある。

それもそのはず、代表の天雲成津子さんは元図書館司書で、私が

翌月に取材する秋田市立土崎図書館に勤務していたこともあるという。

前回紹介した「種蒔く人」顕彰会編『『種蒔く人』の射程 一〇〇年の

時空を超えて』(秋田魁新報社)にも、論考と文献目録で関わっている。

なんという偶然、いや必然なのだろうか。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13555

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

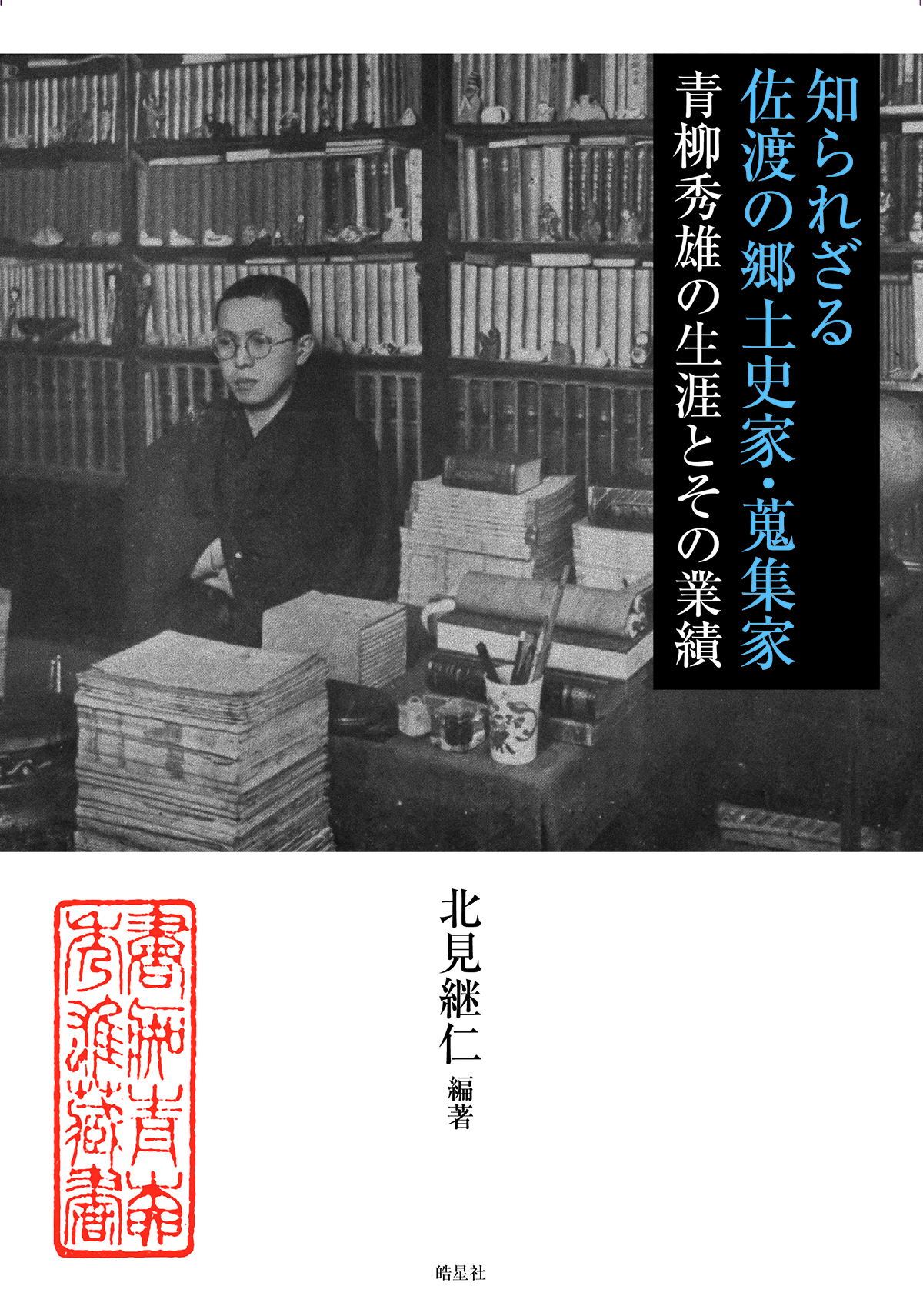

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

秋田市立土崎図書館

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/shakai-shogai/1008469/1008847/index.html

━━━━━━━━━━━【調べる古本④】━━━━━━━━━━━

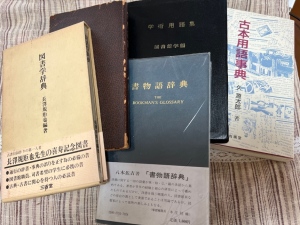

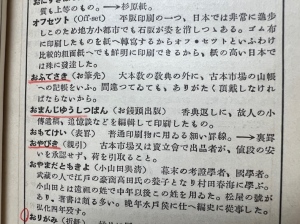

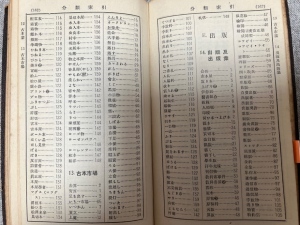

調べる古本④ 古本用語を調べる古本 ―『書物語辞典』(1939)

久源太郎『古本用語事典』(1989)など 附・古本用語集のはじめ―

書物蔵

■古本用語を知ったほうがお得で楽しい?

書物評論家・紀田順一郎先生が若い頃、「揃い」と「大揃い」の

違いがわからなくて、古本買いで損をした話を読んだことがある。

揃いはだいたい揃っている、あるいはある巻からある巻まで続いて

いる、といった意味で、完全揃いが「大揃い」。

そこまではさすがにわからずとも、古本屋用語がわかったほうが、

我々古本愛好家にも便利なことは確かだろう。「これ、12冊で〈

大揃い〉なんだけれど、11巻目が新装版からの〈足し本〉なんだ

よね」などと、古本仲間うちで話せると効率もよいというわけだ。

第一、楽しい。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13447

※当連載は隔月連載です

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

※今月の新コンテンツはありません。

━━━━━【4月11日~5月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2024/03/21~2024/04/17

場所:フジサワ名店ビル 有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

URL:http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

西武本川越PePeのペペ古本まつり

期間:2024/04/04~2024/04/16

場所:西武鉄道新宿線 本川越駅前ペペ広場

------------------------------

♭立川フロム古書市ご案内♭

期間:2024/04/05~2024/04/16

場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武3階バッシュルーム(北階段際)

(ビッグカメラ隣)

URL:https://mineruba.bookmarks.jp/saiji.htm

------------------------------

第9回南大沢古本まつり

期間:2024/04/12~2024/04/18

場所:京王相模原線南大沢駅前~ペデストリアンデッキ~

三井アウトレット前特設テント

------------------------------

好書会

期間:2024/04/13~2024/04/14

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

本の散歩展

期間:2024/04/19~2024/04/20

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=609

------------------------------

おやまるしぇBOOKS古本市

期間:2024/04/20~2024/04/21

場所:イオンモール小山2階 未来屋書店横 特設会場

栃木県小山市中久喜1467-1

------------------------------

鬼子母神通りみちくさ市 2024春(古本フリマ)

期間:2024/04/21~2024/04/21

場所:雑司が谷鬼子母神通り

URL:https://kmstreet.exblog.jp/

------------------------------

フィールズ南柏 古本市※会期修正しました2/21

期間:2024/04/21~2024/04/30

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7

------------------------------

第12回 小倉駅ナカ本の市

期間:2024/04/23~2024/04/29

場所:小倉駅ビル内・JAM広場

URL:https://twitter.com/zCnICZeIhI67GSi

------------------------------

春の古本掘り出し市

期間:2024/04/24~2024/04/29

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

------------------------------

浦和宿古本いち

期間:2024/04/25~2024/04/28

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

URL:https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

西部古書展書心会

期間:2024/04/26~2024/04/28

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=563

------------------------------

ぐろりや会

期間:2024/04/26~2024/04/27

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://www.gloriakai.jp/

------------------------------

第21回 四天王寺 春の大古本祭り

期間:2024/04/26~2024/05/05

場所:大阪 四天王寺 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

URL:https://kankoken.main.jp/

------------------------------

第66回 名鯱会 古書即売会

期間:2024/04/26~2024/04/28

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

------------------------------

第19回境内アート×苗市@小布施 玄照寺

期間:2024/04/28~2024/04/28

場所:玄照寺 長野県上高井郡小布施町大島90

URL:https://obuse.keidai-art.com/

------------------------------

港北古書フェア

期間:2024/04/30~2024/05/14

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

最寄駅:横浜市営地下鉄 センター南駅※駅構内

URL:http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第30回八王子古本まつり

期間:2024/05/02~2024/05/06

会場:JR八王子駅北口ユーロード特設テント

------------------------------

城北古書展

期間:2024/05/03~2024/05/04

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=573

------------------------------

東武日光線新大平下駅前で古本市(プラッツおおひら古本市)

期間:2024/05/04~2024/05/05

場所:まちづくり交流センター プラッツおおひら

栃木県栃木市大平町富田558-11)

------------------------------

反町古書会館展

期間:2024/05/04~2024/05/05

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

URL:http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

杉並書友会

期間:2024/05/04~2024/05/05

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

第51回 古本浪漫洲 Part.1

期間:2024/05/09~2024/05/11

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

URL:https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

東京愛書会

期間:2024/05/10~2024/05/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

中央線古書展

期間:2024/05/11~2024/05/12

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

第51回 古本浪漫洲 Part.2

期間:2024/05/12~2024/05/14

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

新橋古本まつり

期間:2024/05/13~2024/05/18

場所:新橋駅前SL広場

URL:https://twitter.com/slbookfair

------------------------------

第51回 古本浪漫洲 Part.3

期間:2024/05/15~2024/05/17

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国989書店参加、データ約676万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年4月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその392 2024.4.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================