姫路文学館 「二度目」を実現させる蔵書と資料【書庫拝見36】南陀楼綾繁 |

|

昨年2月、姫路文学館をはじめて訪れた。目的は開催中の「生誕120年 木山捷平展」を観ることだった。

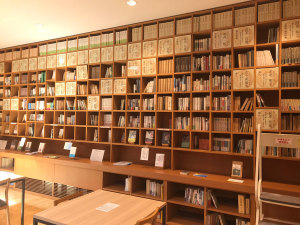

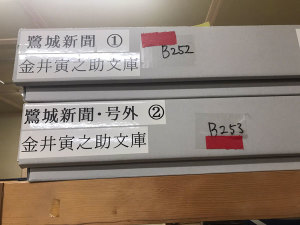

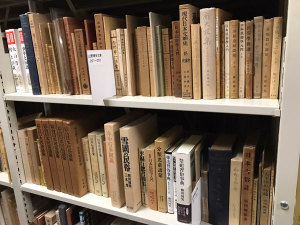

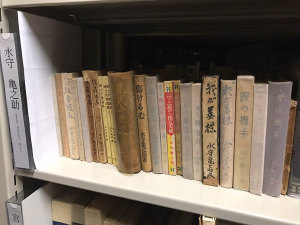

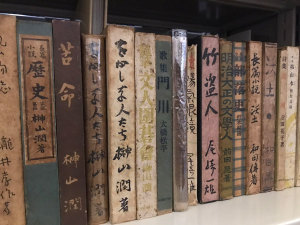

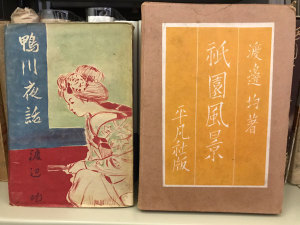

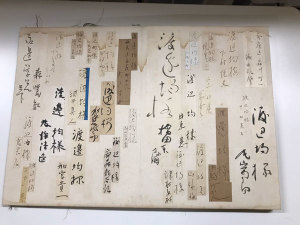

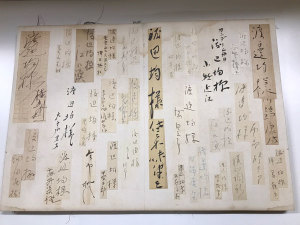

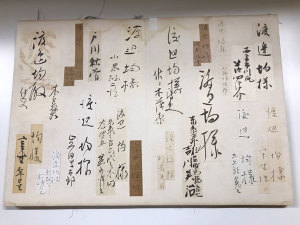

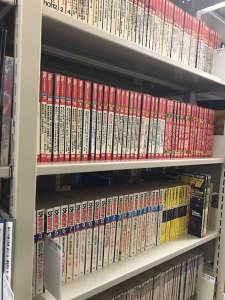

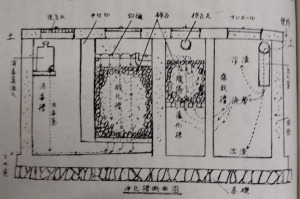

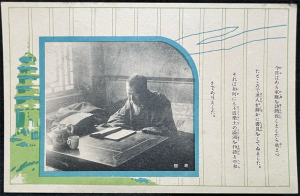

そのときの印象を私はこう書いている。 「木山捷平は人間のダメさを明るく肯定する私小説作家。今回の展示は、木山の生涯をたどりつつ、姫路で過ごした日々にスポットを当てる。また、戦時中に紛失した詩稿を古書店から入手し、展示したのが凄い。キャプションの文章からも担当学芸員がこの展示に込めた情熱が伝わる。期間中、木山を愛読する世田谷ピンポンズさんのライブや、古本屋〈おひさまゆうびん舎〉の勝手にコラボ企画もあり、姫路の町が木山捷平で盛り上がっているのがステキだった」(『フリースタイル』第60号、2024年6月) 私は木山の大ファンとは云えないが、小説や随筆を少しずつ読んできた。木山についての 木山に関する資料は、岡山市の吉備路文学館に多く所蔵されている。今回の展示は同館の 他にも、戦後、故郷にいる木山を励ますために井伏鱒二、上林曉らが贈った寄せ書きなど 同展の図録がまた素晴らしく、余白を憎むかのように、文章と図版が詰め込まれている。 その日泊まったホテルの部屋で、持参した木山捷平の『酔いざめ日記』(講談社文芸文庫)のページをめくった。 それだけに、59歳で芸術選奨文部大臣賞を受けてからの売れっ子ぶりには、思わず拍手を送りたくなる。しかしその5年後、木山は亡くなる。まだ書きたいことが多くあっただろう。 播磨文芸祭からつながる それから1年。3月14日、こんどは書庫の取材のために姫路文学館を訪れた。 南館の1階から入ると、右側がカフェ、左手が司馬遼太郎記念室になっている。司馬の家系は、祖父の代まで播州(姫路)だったという。 1988年には、姫路生まれの哲学者・和辻哲郎の生誕100年と市制100年を記念して、 常設展示は最初、三上参次(歴史学者)、辻善之助(歴史学者)、和辻哲郎(哲学者)、 竹廣さんがはじめて担当した展示は、1991年11月からの「‘91播磨文芸祭」だった。戦後播磨地方の文学活動を検証・記録するもの。この年は「焼け跡の文芸復興(ルネッサンス)」というサブタイトルで、ガリ版刷りの文芸同人誌などを展示した。これにあわせて、中西進館長らの講演会、俳句、川柳、詩画などの公募展などのイベントも数多く開催した。 播磨文芸祭は翌年以降も続き、昭和40年代にスポットを当てた1994年の「繚乱の季節」で完結する。 20歳で自殺した歌人・岸上大作についても、1999年に最初の展示を開催し、2010年には 金井寅之助文庫と漱石の手紙 そろそろ書庫に入る時間だ。 館報の『手帖 姫路文学館』では、第96号から101号まで「ドキュメント リニューアルへの道」を掲載。収蔵庫に関する記述を引く。 「(2016年)7月12日~16日 5日間かけて、大阪市内の倉庫に預けていた資料の輸送を行いました。(略)二つの収蔵庫への分類、搬入を行いました。事前準備が功を奏して、驚異的なピッチで予定より1日早く完了しました。文学館の核である資料が戻ってきたことでまずはひと安心しました」 改修による休館中に、いかに館員が汗水流して働いていたかを訴えるリアルな文章だ。収蔵庫にすべての資料が収まったときには、本当に安心したのだろう。

「その旧蔵書は、江戸明治期の刊本・写本から日本文学研究書・雑誌に至る、金井氏の書斎にあった書物のおよそ全て、総計約3万3千点にのぼるものである」(山本秀樹「姫路文学館蔵金井寅之助文庫について」、「文学館とっておきコレクション 1991~2002」展図録)

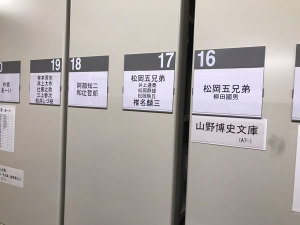

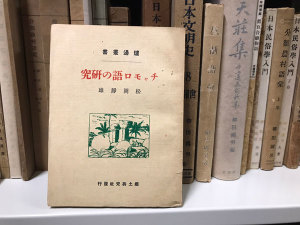

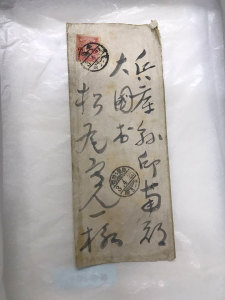

ちなみに、通泰を母方の曽祖父としてもつのが、亡くなった評論家の坪内祐三さんだ。 先に見ておくと、北館の収蔵庫には松岡五兄弟の著作や関連書が並ぶ棚がある。そのうち、柳田國男の美本が並ぶ一角は、書誌学者で関西大学の教授だった山野博史さんが寄贈したものだ。 五兄弟関係の棚には、松岡静雄『チャモロ語の研究』(郷土研究社)があった。柳田國男がはじめた「爐邊叢書」の一冊で、この本も柳田が編集したものではないか。 南館の収蔵庫には、軸や額に入った書や絵などが多いのだが、特に貴重なのは、夏目漱石の書簡だ。 作家の出久根達郎はこの手紙について、「『こゝろ』にまつわるエピソードで、何と言ってもピカイチで感動的なのは、小学生のファンレターに、文豪が律義に返事を認めていることであろう。漱石全集の『書簡』編中、小学生に宛てた手紙は、自分の子どもたちに宛てたものをのぞいて、たった二通しか無い」と絶賛している(「夏目漱石 漱石山房の日々」展図録)。 松尾少年は病気のため20歳で亡くなるが、この手紙は遺族が大切に保管し、「漱石尺牘(手紙の意味)」と記された箱に収められていた。それが同館に寄贈され、2014年、『こゝろ』から100年を記念しての漱石展の目玉として出品され、大きな話題を呼んだ。  書簡の保管箱 資料を活かすために 次に、北館地下1階の収蔵庫へ向かう。

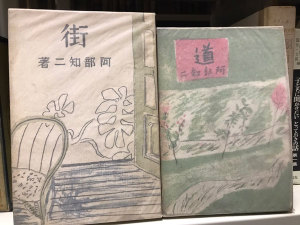

同館学芸員の玉田克宏さんは、「資料はそれが何であるかという情報が伴ってこそ価値をもつ。だから、きちんと整理されているならば将来にわたって散逸するような災厄は起こりえないはずだ」(「遺稿を生かすも殺すも…… 椎名麟三自筆資料 画像ファイル 一覧表・内容索引表について」、『手帖 姫路文学館』第120号、2021年7月)という信念のもと、資料整理の過程で、あるメモがどの作品についてのものなのかという情報をまとめ、「椎名麟三自筆資料 画像ファイル 一覧表・内容索引表」を作成して『姫路文学館紀要』第24号(2021)に発表。サイトではそのPDF版がダウンロードできる。この作家を研究するためには必須のツールだろう。 椎名と同じく姫路出身の作家が阿部知二だ。岡山県で生まれ、1913年(大正2)に9歳で

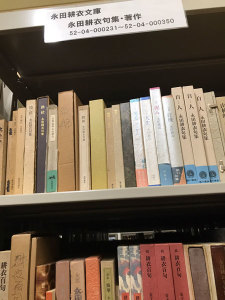

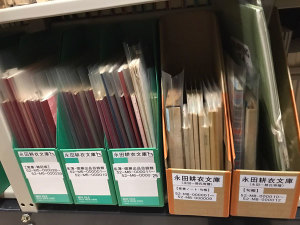

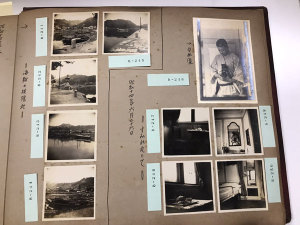

忘れられた作家の資料俳人の永田耕衣と同館の縁については、前に触れた。永田は95歳の時、神戸市須磨区の自宅で阪神淡路大震災(1995年)に遭遇し、奇跡的に無傷で救出される。倒壊した家屋から門人たちが救出した資料は、「永田耕衣文庫」として姫路文学館に寄贈された。その数、約7,400点。

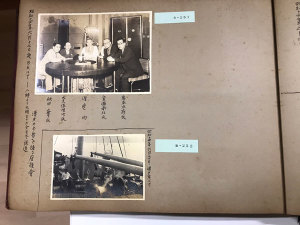

今度はアルバムを開いてみると、人物や風景を撮ったものが貼られている。写真の脇に細かく説明が入れられているのがありがたい。たとえば、秋田実、食満南北、岸本水府らと一緒に写っている写真は、1939年(昭和14)6月17日にBK(大阪NHK)の「漫才の今昔を語る座談会」のものだ。ほかのページには、カメラを構える自画像もある。

あるSFファンのコレクション 同館には、映画関係者の資料もあり、2005年に「はりま・シネマの夢 銀幕を彩る映画人たち」という展示も開催された。

東海洋士は、その晴美さんの弟である。1954年、姫路市に生まれる。小学生の頃からSF、演劇、映画などに没頭する。高校時代の友人にミステリ作家の竹本健治がいる(その縁で、 同書の最後には「蔵書寄贈先」として姫路文学館の情報が載っている。寄贈されたのは、

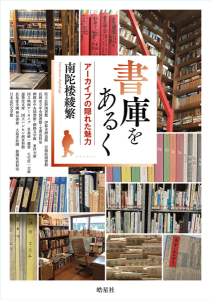

そして、4月から展示がスタート。私は行けなかったが、送られてきた図録には例によって文章と図版が満載だった。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) ━━━━━━━━━━\\大好評発売中!//━━━━━━━━━━ 書名:「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」 大好評発売中! |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

破棄する前に6

山之口貘・高田渡・高田豊・小沢信男(中)

本とエハガキ⑥ 読書エハガキ①

本とエハガキ⑥ 読書エハガキ①小林昌樹 |

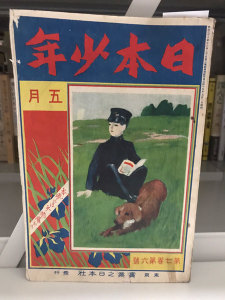

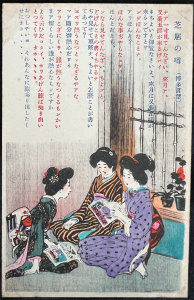

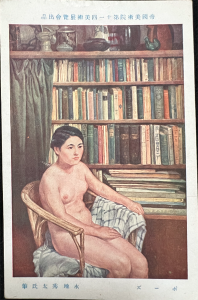

読書シーンのエハガキ今回は読書場面を写した写真エハガキを紹介する。図書館史への興味から図書館エハガキを集め始めた際に、閲覧者も写っていることに気づいた。そしてさらに本の関連までエハガキ集めを広げると、読書行為そのものを写しているエハガキもあることにも気づいた。 最初、読書エハガキを読書史料として使えるのではないかと考えて集めたが、図書館系は 絵画のエハガキ この連載では写真のエハガキを取り上げ、絵のエハガキは取り上げてこなかったのだが、

この絵を描いた永地秀太(ながとちひでた)は明治〜昭和前期の洋画家。第11回「帝展」に出品されたものらしい。洋画家自身のアトリエか書斎だろう。洋書ばかりが大型の作り付け本棚に縦置きされているのがカラーでよく分かる。一部は「THOMA」「PICASSO」などと背文字が読めるように描かれている。 出品された絵画が、写真に取られ、色彩分析されたうえで、三色網版でカラー印刷され、(おそらく展覧会場で)販売・頒布されたものだろう。この手の読書絵画エハガキが手元に数十枚ある。これは戦前ポスターのエハガキも同様なのだが、銀塩写真や印刷写真はモノクロ(白黒)なので、現物が戦災などで失われると実際の色味が現在の我々にわからないことがある。そんな場合、絵画エハガキやポスターエハガキが色味を知る手がかりになる。 子どもと老人 日本国内だとお国言葉のエハガキがよく発行されていたらしいのだが、戦前日本の場合、

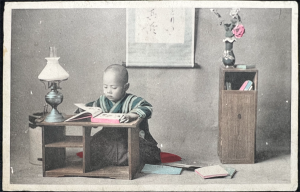

【図6-3】は表面の切手貼付欄に「京城日ノ出発行」とあるので、朝鮮京城にあったエハガキ屋が作ったもの。「朝鮮風俗」シリーズの1枚。児童が対座して本(唐本か?)を広げているが、本当にこのような読書風景があったのかちょっと疑わしい。 【図6-4】は表面消印によれば1910(明治43)年のもの。「京城八弘堂発行」とある。 【図6-5】も外地もの。満洲で漢人の家を訪問したら老人が書見をしていた、という設定である。キャプションに「老儒」とあるが、本当に儒者だったか怪しい。本はテーブル上の1冊だけで他に書物が写されていないのが残念。 本の置き方に変遷あり――本箱から本棚へ次も子どもの読書エハガキだが、分析的に見るととても面白いことがわかる。

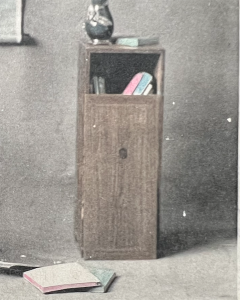

最後の【図6-6】はキャプションがないので仮題をつけた。横浜伊勢崎町の「TONBOYA」発行と表紙にある。子どもが洋書か洋装本の図版を見ている図柄で、いかにもポーズをつけさせているように思われるのだが、読書史として興味深いのは右側の本箱。 正確には本箱そのものではなく、その運用法が読書史上の過渡期を示していて面白い。

【図6-7】は、和本用本箱に洋装本をタテ置きした図で、本箱から本棚へ本の個人収蔵法が変化していく過渡期を示すちょうどよい絵だったので拙著『立ち読みの歴史』などにも引用しておいた。それが【図6-6】のエハガキで、実際にこの目で見ることができたわけである。 人物写真のエハガキは全体としてはポーズ、やらせが多いのだが、こうやって部分(私は「映り込み」と呼んでいる)に注目すると、ある種の真実が出てくる。 次回も読書エハガキ久しぶりに手元のエハガキコレクションの箱を開けたら、思ったより読書エハガキがあったので、次回もこれを紹介したい。どうやら郷里の実家に送るためのものらしいのだが、学校の寄宿舎ものといえるエハガキが発行されており、それに読書風景がかなりある。 エハガキの罫線パターン(連載1回にも掲載)お知らせ 拙著『立ち読みの歴史』でも少し本のエハガキを使っています。『朝日新聞』書評欄(2025年6月28日〔土〕)、『週間プレイボーイ』(6月28日号、深田恭子さんが表紙)でも特大で紹介され好評なので、ぜひ書店にて立ち読みしてみてください。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

2025年7月10日 第422号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第150号

。.☆.:* 通巻422・7月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ古書の世界】━━━━━━━━━━

破棄する前に6 山之口貘・高田渡・高田豊・小沢信男(中)

三昧堂(古本愛好家)

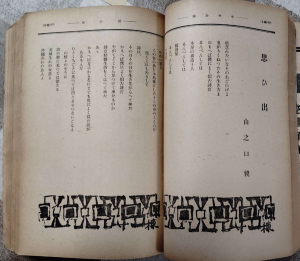

昭和15年5月に山雅房から『現代詩人集Ⅰ』が刊行された。上製本カバー

付きの当時としては豪華な装幀である。小野十三郎・吉田一穂・高橋新吉・

中野重治・金子光晴・山之口貘の作品が収められている。全五巻で30人の

詩人を集めており、上記の他に竹中郁、丸山薫、北園克衛、瀧口武士なども

収録された古本好きには魅力ある全集である。貘の詩は「結婚」と題された

20篇、中に「思ひ出」という詩がある。

枯芝みたいなそのあごひげよ

まがりくねつたその生き方よ

おもへば僕によく似た詩だ

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=22853

━━━━━━━━━━━━━━【本とエハガキ】━━━━━━━━━━━━━

本とエハガキ(6) 読書エハガキ①

小林昌樹

■読書シーンのエハガキ

今回は読書場面を写した写真エハガキを紹介する。図書館史への興味から

図書館エハガキを集め始めた際に、閲覧者も写っていることに気づいた。

そしてさらに本の関連までエハガキ集めを広げると、読書行為そのものを

写しているエハガキもあることにも気づいた。

最初、読書エハガキを読書史料として使えるのではないかと考えて集めたが、

図書館系はともかく、それ以外の単体の読書エハガキは、あまりに「構えて」

撮られているようなので(いわゆる「やらせ」に近い)、読書行為の史料と

してはやや使いづらいと感じている。

それでもなお、「本とエハガキ」という枠内ではあり、眺めていると楽しい

ので、今回、読書行為が写っているエハガキ(読書エハガキ)を紹介する。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=22658

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見36】━━━━━━━━━━

姫路文学館 「二度目」を実現させる蔵書と資料

南陀楼綾繁

昨年2月、姫路文学館をはじめて訪れた。目的は開催中の「生誕120年

木山捷平展」を観ることだった。

そのときの印象を私はこう書いている。

「木山捷平は人間のダメさを明るく肯定する私小説作家。今回の展示は、

木山の生涯をたどりつつ、姫路で過ごした日々にスポットを当てる。また、

戦時中に紛失した詩稿を古書店から入手し、展示したのが凄い。キャプショ

ンの文章からも担当学芸員がこの展示に込めた情熱が伝わる。期間中、木山を

愛読する世田谷ピンポンズさんのライブや、古本屋〈おひさまゆうびん舎〉の

勝手にコラボ企画もあり、姫路の町が木山捷平で盛り上がっているのがステキ

だった」(『フリースタイル』第60号、2024年6月)

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=22721

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

━━━━━━━━━━\\大好評発売中!//━━━━━━━━━━

南陀楼綾繁 著

「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」

ご好評をいただいている『書庫をあるく』(連載1〜19回収録)は、

今も幅広い読者の皆さまにご支持いただいています。今後の連載と

あわせて、ぜひこの1冊からお楽しみください。

大好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/history_culture/978-4-7744-0840-8/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

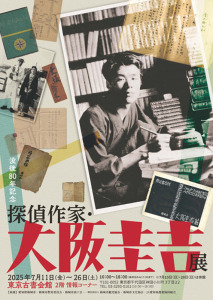

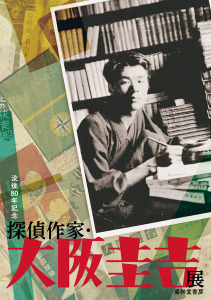

━━【「没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展」開催のお知らせ】━━

「没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展」を東京古書会館2階

情報コーナーで開催いたします。旧家に保存されている原稿・執筆メモ、

交友関係者からの手紙・書簡、全著書を中心に展示を行います。この

機会に大阪圭吉の魅力を再認識、仕事・交友関係を広く知って頂けますと

幸いです。

【「没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展」】

会期:2025年7月11日(金)~7月26日(土)

時間:10時~18時(土曜日は17時終了)

※7月13日(日)、20日(日)、21日(月・祝)は休館

時間:10時~18時(最終日のみ17時終了)

会場:東京古書会館2階展示室(千代田区神田小川町3-22)

料金:入場無料

https://www.kosho.ne.jp/?p=1562

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━【7月10日~8月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

2025香林坊 夏の古書市

期間:2025/05/31~2025/07/21

場所:うつのみや香林坊店 金沢市香林坊2-1-1 クラソ・プレイス香林坊 BF

------------------------------

ハンズ町田古本市

期間:2025/06/19~2025/07/15

場所:町田東急ツインズ・イースト館・ハンズ7Fイベントスペース

小田急線・JR町田駅徒歩1分

URL:https://machida.hands.net/item/cat70/post-1765.html

------------------------------

フジサワ古書フェア(6月)

期間:2025/06/19~2025/07/16

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

JR・小田急藤沢駅南口フジサワ名店ビル4階

URL:http://www.yurindo.co.jp/store/fujisawa/

------------------------------

イオンタウン仙台泉大沢蚤の市

期間:2025/06/28~2025/07/27

場所:オンタウン仙台泉大沢1F 南側特設会場 仙台市泉区大沢1-5-1

URL:https://www.instagram.com/touhoku_book_antique/

------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市

期間:2025/07/04~2025/07/17

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F中央エレベーター前&中央エスカレーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

------------------------------

第194回 神戸古書即売会

期間:2025/07/11~2025/07/13

場所:兵庫県古書会館 神戸市中央区北長狭通6-4-5

URL:https://hyogo-kosho.com/

------------------------------

東京愛書会

期間:2025/07/11~2025/07/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

趣味の古書展

期間:2025/07/18~2025/07/19

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.tokyo

------------------------------

第155回 倉庫会 古書即売会

期間:2025/07/18~2025/07/20

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

------------------------------

杉並書友会

期間:2025/07/19~2025/07/20

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

横浜めっけもん古書展(7月)

期間:2025/07/19~2025/07/20

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

♭立川フロム古書市ご案内♭

期間:2025/07/25~2025/08/05

場所:フロム中武 3階バッシュルーム(北階段際)

立川駅北口徒歩5分 ビッグカメラ隣

URL:http://mineruba.webcrow.jp/saiji.htm

------------------------------

ハンズ横浜古本市

期間:2025/07/25~2025/08/28

場所:ハンズ横浜店 7階イベントスペース

横浜駅西口 横浜モアーズ7階

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

港北古書フェア(7月)

期間:2025/07/25~2025/08/05

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

(センター南駅の改札を出て直進、右前方の駅構内)

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

和洋会古書展

期間:2025/07/25~2025/07/26

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=562

------------------------------

中央線古書展

期間:2025/07/26~2025/07/27

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

さんちか古書大即売会

期間:2025/07/31~2025/08/05

場所:神戸・三宮 さんちか3番街 さんちかホール

URL:https://hyogo-kosho.com/

------------------------------

第2回 中央線はしからはしまで古本フェスタ

期間:2025/08/01~2025/08/02

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=783

------------------------------

好書会

期間:2025/08/02~2025/08/03

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2025/08/06~2025/08/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7(JR南柏駅東口すぐ)

------------------------------

第2回 夏の古本市・名古屋

期間:2025/08/08~2025/08/10

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

------------------------------

第9回 Vintage Book Lab(ヴィンテージ・ブック・ラボ)

期間:2025/08/09~2025/08/10

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=830

------------------------------

BOOK DAY とやま駅

期間:2025/08/14

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、003書店参加、データ約695万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年7月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその422 2025.7.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

2025年6月25日 第421号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その421 6月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、009古書店参加、データ約690万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

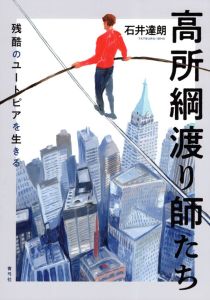

1.高所綱渡り師たち 残酷のユートピアを生きる

石井達朗

2.十年間他人の書庫を片付け続けた『古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸』

小山力也

3.幻の探偵作家を求めた果てに ――

〔没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展〕開催に際して

小野純一(盛林堂書房)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(341)】━━━━━━━━━━

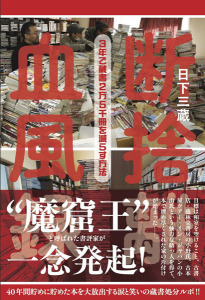

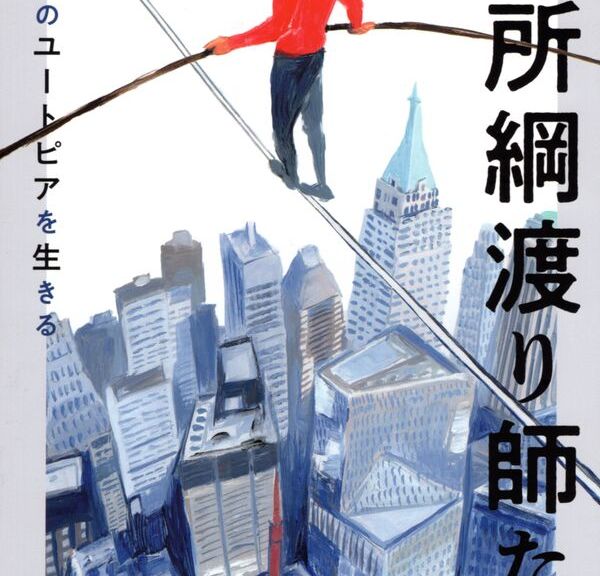

高所綱渡り師たち 残酷のユートピアを生きる

石井達朗

ニューヨークの世界貿易センター(World Trade Center)は計7棟の

ビルで構成されていたが、そのなかのツインタワーは110階建て、416

メートルの高さがあった。1973年にオープンしたときには世界一の

高さだった。

ツインタワーがオープンした翌年の1974年の8月、フィリップ・

プティというフランス人の綱渡り師が、2棟のビルの屋上と屋上のあいだ

42メートルにワイヤーをわたし、綱渡りを決行したのだ。命綱などはなし。

眼下の道路の通行人がアリのように見える高所で、一本のワイヤーの上を歩く。

彼のやったことはすべて違法である。この行為、どう見ても正気の沙汰とは

思えないかもしれないが、彼は数年のあいだ心に秘めてきたことを、周到な

計画のもとにやり遂げたのである。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=22288

書名:高所綱渡り師たち 残酷のユートピアを生きる

著者:石井達朗

発行元:青弓社

判型/ページ数:A5/256頁

価格:3,740円(税込)

ISBN:978-4-7872-7473-1

Cコード:0076

好評発売中!

https://www.seikyusha.co.jp/bd/isbn/9784787274731/

━━━━━━━━━━【自著を語る(342)】━━━━━━━━━━

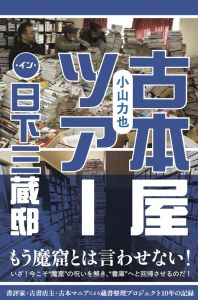

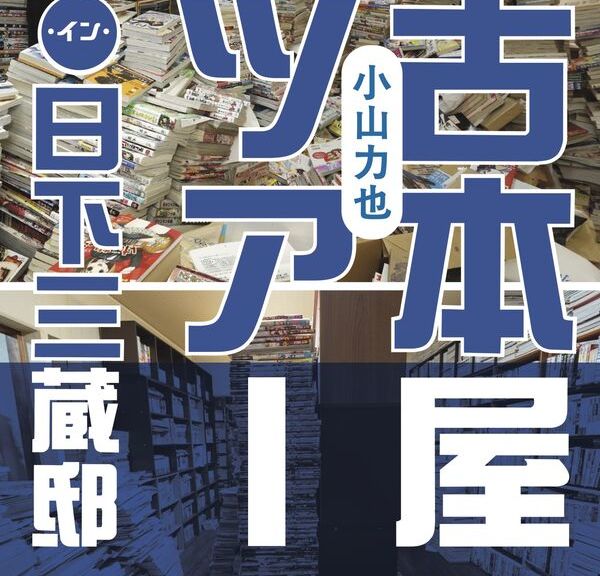

十年間他人の書庫を片付け続けた『古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸』

小山力也

ミステリ&SF評論家でアンソロジストの日下三蔵氏は、書庫に四十年以上、

本を溜めまくって生きて来た。

その書庫が、書庫と言っても一般的な一部屋ではないのだ。自宅の本来の

書庫+仕事部屋+和室+納戸+一階玄関&廊下+戸外の物置三棟、それに

加え自宅近所の中古3LDKマンションをすべて書庫として使用……と言うか、

いつしか本が溢れに溢れ、その領域を拡大し、書庫化してしまったという

のが正解であろう。

そしてその侵食書庫は、いつしか本が通路を埋め尽くし、あらゆる隙間に

本を詰め込まれ、独自のバランスを保つ本タワーがあちこちに出現し、右を

見ても左を見ても、前を見ても後ろを見ても、下を見ても上を見ても、

どこもかしこも本ばかりという“魔窟”に進化していったのである。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=22343

書名:古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸

著者:小山力也

発行元:本の雑誌社

判型/ページ数:四六判変型並製/256頁

価格:1,980円(税込)

ISBN:978-4-86011-601-9

Cコード:0395

好評発売中!

https://www.webdoku.jp/kanko/page/9784860116019.html

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

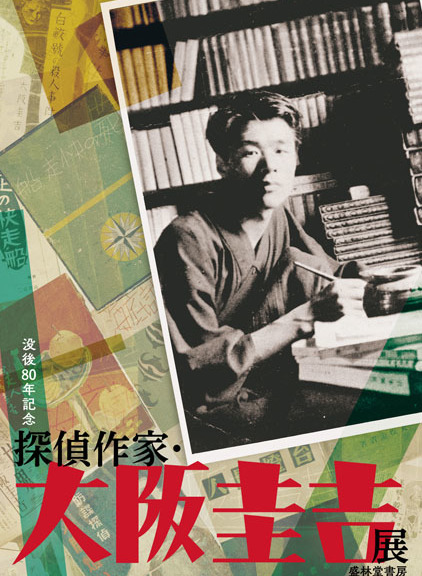

幻の探偵作家を求めた果てに ――

〔没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展〕開催に際して

小野純一(盛林堂書房)

大阪圭吉は、愛知県南設楽郡新城町(現・愛知県新城市)出身の探偵

作家です。本名は鈴木福太郎。1912(明治45)年3月20日に新城町の

旅館「鈴木屋」の息子として生まれました。

1932(昭和7)年に探偵作家・甲賀三郎の推薦で『新青年』に「デパートの

絞刑吏」を発表してデビュー。以後、『新青年』『ぷろふいる』などの当時

多くの探偵小説を掲載した雑誌を中心に短篇探偵小説を発表。1936(昭和

11)年には、初の単行本『死の快走船』(ぷろふいる社)を刊行しました。

1942(昭和17)年に上京して日本文学報国会に勤務。翌年、応召。満洲

からフィリピンへと転戦し、1945(昭和20)年7月20日、ルソン島で病死。

江戸川乱歩や水谷準・甲賀三郎らから今後の期待を多くされつつも戦地で

命を落とした作家でした。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=22302

━━【「没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展」開催のお知らせ】━━

「没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展」を東京古書会館2階

情報コーナーで開催いたします。旧家に保存されている原稿・執筆メモ、

交友関係者からの手紙・書簡、全著書を中心に展示を行います。この

機会に大阪圭吉の魅力を再認識、仕事・交友関係を広く知って頂けますと

幸いです。

【「没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展」】

会期:2025年7月11日(金)~7月26日(土)

時間:10時~18時(土曜日は17時終了)

※7月13日(日)、20日(日)、21日(月・祝)は休館

時間:10時~18時(最終日のみ17時終了)

会場:東京古書会館2階展示室(千代田区神田小川町3-22)

料金:入場無料

https://www.kosho.ne.jp/?p=1562

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━【「第60回 七夕古書大入札会」開催のお知らせ】━━━━━

毎年恒例、明治古典会主催「七夕古書大入札会」が開催されます。明治期

以降の文学書、文人の草稿・書簡・色紙などの肉筆もの、近代文献資料、

浮世絵、すりもの、近代美術、現代アート、古典籍、古文書、古書画、

唐本などが幅広く出品されます。入札会の前に東京古書会館で行われる下見

展観(プレビュー)は一般のお客様もご入場いただき、出品される貴重な

文化資料や美術品をお手に取ってご覧いただけます。皆さまのご来会を

お待ちしております。

〔一般公開(下見展観)〕

2025年7月4日(金)10時ー18時

2025年7月5日(日)10時ー16時

会場:東京古書会館(千代田区神田小川町3-22)

料金:入場無料

主催:明治古典会

https://www.meijikotenkai.com/2025/

※本年度の出品商品は6月25日(水)公開予定です

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:「刺青絵師 毛利清二-刺青部屋から覗いた日本映画秘史-」

著者:山本芳美・原田麻衣

発行元:青土社

判型/ページ数:四六判・256頁

価格:3,080円(税込)

ISBN:978-4-7917-7691-7

Cコード:0074

好評発売中!

http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=4011

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

(仮題)「古本屋ツアー・イン・ジャパン2025年上半期報告」

著者:古本屋ツアー・イン・ジャパン 小山力也

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年6月~2025年7月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=49

┌─────────────────────────┐

次回は2025年7月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その421 6月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

十年間他人の書庫を片付け続けた

『古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸』

十年間他人の書庫を片付け続けた『古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸』古本屋ツーリスト 小山力也 |

|

十年間、ひとつの同じ仕事を続けるというのは、誇るべき事柄である。そしてそれだけ続ければ、もはや“アマチュア”ではなく“プロフェッショナル”と言えるのかもしれない。つまり私は、日下三蔵邸書庫片付けの、数少ないプロフェッショナルなのである……。

ミステリ&SF評論家でアンソロジストの日下三蔵氏は、書庫に四十年以上、本を溜めまくって生きて来た。その書庫が、書庫と言っても一般的な一部屋ではないのだ。自宅の本来の書庫+仕事部屋+和室+納戸+一階玄関&廊下+戸外の物置三棟、それに加え自宅近所の中古3LDKマンションをすべて書庫として使用……と言うか、いつしか本が溢れに溢れ、その領域を拡大し、書庫化してしまったというのが正解であろう。そしてその侵食書庫は、いつしか本が通路を埋め尽くし、あらゆる隙間に本を詰め込まれ、独自のバランスを保つ本タワーがあちこちに出現し、右を見ても左を見ても、前を見ても後ろを見ても、下を見ても上を見ても、どこもかしこも本ばかりという“魔窟”に進化していったのである。 本が十万冊以上一所に集まると、美しく整理整頓されているならいざ知らず、魔窟状態では だがこの魔窟無限ループ脱出からのきっかけになった、ひとつの雑誌取材が二〇一四年に つまり書庫内にほぼ変化は生まれなかったのである。だが、我々の本の移動やスペース作り、動線の確保、新たな強固な本の積み上げ、そのスピードなどが日下氏の心に残ったらしく、 だがその作業は、想像を絶する過酷さであった。座るスペースもなく、ひたすら本の隙間で本を移動させ整理して行く、作業の終りが決して見えることのない本地獄……だからこそ、 そこで日下氏に「この片付けのことを書いていいですか?」と許可をいただき、管理する そして二〇二一年、日下氏が「本の雑誌」で『断捨離血風録』という連載がスタート。 連載はそんな急ピッチ片付け模様を伝えつつ、蔵書を減らして行く過程が克明に描かれているのだが、当初、半年ほどの作業でアパート撤収に漕ぎ着け、連載も一年ほどの予定だったのが、なんやかんやと色々あって延び続け、結局アパートを解約するまでの、三年間続いたのである……とこの時、悪魔の閃きが頭を掠めた。 そうだ、この『断捨離血風録』と『古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸』の記事を一緒にして、一冊の本にすると、片付けられる側と片付ける側の視点が交錯し合って化学反応を起こし、 書籍化への道は閉ざされた……そう落胆したのであるが、連載終了後『断捨離血風収録』 ちなみに『古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸』は副読本的位置づけにするため、同パターン装幀だが、ちょっとサイズを少し小さくしてもらった。九年ぶりの『古本屋ツアー』シリーズの最新刊は、古本屋さんが一軒も出て来ない異色の単行本となったが、いつでも『断捨離血風録』の傍らに置き、十年間の本の移動と発掘とおかしな事件の連続を、楽しんでいただければ幸いである。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

高所綱渡り師たちーー残酷のユートピアを生きる

高所綱渡り師たちーー残酷のユートピアを生きる石井達朗 |

|

ニューヨークの世界貿易センター(World Trade Center)は計7棟のビルで構成されていたが、そのなかのツインタワーは110階建て、416メートルの高さがあった。1973年にオープンしたときには世界一の高さだった。このツインタワーは2001年9月に発生した同時多発テロにより、すっかり失われてしまった。前代未聞のテロのニュースが世界を駆け巡ったのは記憶に新しい。2棟のビルの崩壊は、同時にここに刻まれたある歴史的な行為も消し去ってしまった。同時多発テロのことは知っていても、この特異な事実を知る人は少ない。

ツインタワーがオープンした翌年の1974年の8月、フィリップ・プティというフランス人の綱渡り師が、2棟のビルの屋上と屋上のあいだ42メートルにワイヤーをわたし、綱渡りを決行したのだ。命綱などはなし。眼下の道路の通行人がアリのように見える高所で、一本のワイヤーの上を歩く。彼のやったことはすべて違法である。この行為、どう見ても正気の沙汰とは思えないかもしれないが、彼は数年のあいだ心に秘めてきたことを、周到な計画のもとにやり遂げたのである。 プティの行為は、サーカスのテントのなかで行われる綱渡りとは別種のものだ。高層ビルのてっぺんからもう一棟のてっぺんにワイヤーをわたす作業は、綱渡りに劣らぬ至難のわざ。 そんなふうにしてビルや山や峡谷などの高所で綱渡りをする人間に対する関心が、急速にふくらんでいった。彼らはどんなふうにして恐怖や不安や緊張を克服するのだろうか? そもそも「恐怖」や「不安」などという言葉が色褪せて聞こえるほど類がない行為である。彼らは 高所綱渡り師について歴史を紐解いてゆくと、驚いたことにフィリップ・プティのような人は少なからずいる。男たちばかりではない。女たちも・・・。意外に知られてはいないが、現在よりもずっと女性に対する束縛が強い19世紀から20世紀前半にかけて、空中でアクロバットを見せることを生業にしていた女たちは、世間一般の女たちよりもずっと自由を獲得していた。彼女らは高所で芸をし、自分の力で稼ぎ、自由に恋愛や結婚をし、男と別れることがあればまた別の出会いもあった。わたしの高所綱渡り師たちに対する視点に、ジェンダー論的な見方もふくらんでいった。 高所綱渡り師たちの元祖ともいうべき人は、マダム・サキという女性である。男たちがやる難度の高い綱渡りを、彼ら以上の華々しい技で何でもやって見せ、80歳で亡くなるまでロープの上を歩き続けた。高齢になってからの演技は若い頃のように体がいうことをきかず、何度も失敗。その姿は壮絶だが、女であり綱渡り師であることの可能性を誰よりも早く開示したのである。 そのあと、歴史上最大の高所綱渡り師といわれ、綱渡りの代名詞にもなったブロンディン(フランスではブロンダン)がいる。彼は1859年6月、それまで誰もやらなかったことーーというより誰も想像だにしなかったことーーをやり遂げる。ナイアガラ川の峡谷に396メートルのロープを張り、渡ったのである。しかも彼はその後、これを難度を上げて繰り返した。ブロンディンの偉業に挑もうとする者たちが次々に出現し、なかには命を落とす者も・・・。ナイアガラに挑戦し、成功したただひとりの女性がいる。イタリア人の若いアクロバット芸人スペルテリーニである。 後にも先にも例のない壮大な綱渡り一族の血筋がある。19世紀末から21世紀の現在まで続くワレンダ一族は、これまで多くの突出した綱渡り師たちを輩出してきた。しかもその挑戦は、いつも限界に挑んでいる。代表的なものは4人→2人→1人と上乗りになり、ピラミッド状のかたちをつくり、互いにバランスをとりつつワイヤーを渡るのである。これは死傷者を出す落下事故を二度も引き起こしている。 なぜ彼ら/彼女らはそこまで挑戦するのだろうか。高所綱渡りとは、ITが万能であるかのように地球全体に浸透するデジタルテクノロジーの時代において、身ひとつで危険と隣り合わせのロープに立つ行為である。そのシンプルさ加減はITとは対極にある。ナマの身体行為の原点なのだ。人はもともと限界を超える挑戦心と、それを実現できる能力を内包しているのに、多くの人はそれを閉ざしているように思える。高所綱渡り師たちの静かで果敢な姿は、昔も今もそんなことを考えさせられるのだ。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

幻の探偵作家を求めた果てに ――

〔没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展〕開催に際して

幻の探偵作家を求めた果てに ――

|

|

大阪圭吉は、愛知県南設楽郡新城町(現・愛知県新城市)出身の探偵作家です。本名は鈴木福太郎。1912(明治45)年3月20日に新城町の旅館「鈴木屋」の息子として生まれました。

1932(昭和7)年に探偵作家・甲賀三郎の推薦で『新青年』に「デパートの絞刑吏」を発表してデビュー。以後、『新青年』『ぷろふいる』などの当時多くの探偵小説を掲載した雑誌を中心に短篇探偵小説を発表。1936(昭和11)年には、初の単行本『死の快走船』(ぷろふいる社)を刊行しました。1942(昭和17)年に上京して日本文学報国会に勤務。翌年、応召。 私が、探偵作家・大阪圭吉に初めて触れたのは、創元推理文庫『とむらい機関車』『銀座幽霊』だったかと思います。どの作品も面白く一気読みしてしまった記憶が残っています。そして、たまたまお客様から買い取った本が、自分の中で「大阪圭吉」に一気にのめり込むきっかけになりました。鮎川哲也『幻の探偵作家を求めて』(晶文社・1985年)という本です。 推理小説雑誌『幻影城』に鮎川氏が連載した当時、すでに表舞台から姿を消し、誰も知らないであろう探偵作家たちを取り上げた尋訪エッセイ集。この本で、マイナー探偵作家により興味を持ってしまい、ミステリの仙花紙本を含め、今まで以上に取扱うようになったのですから、鮎川哲也氏に今の古本屋人生の方向を決められてしまったと言っても良いかもしれません。 そして、大阪圭吉もこの本で「幻の探偵作家」の仲間入りをしてしまっていました。確かに、江戸川乱歩や横溝正史のような巨匠と同じように知名度があり、誰もが知っている作家ではありません。しかし、もっと読まれても良いのにという切なさはありました。 鮎川氏の『幻の探偵作家を求めて』と出会ってから、それなりの年月が経った、2013年。いろいろな切っ掛けから小規模の出版を始めていた時に、2冊目の本として取り上げたのが大阪圭吉でした。大阪圭吉には単行本に収録されていない作品が多く残っており、大阪圭吉研究家・小林眞氏の助力の下、4篇を収録した薄い文庫を刊行しました。この文庫の巻末には小林氏が作成した探求作品リストを収録し、大阪圭吉の作品が掲載されている雑誌で、小林氏が それにいち早く反応頂いた方が、大阪圭吉の郷里・愛知県新城市で、今も地元の郷土史研究や大阪圭吉研究・普及に努めている髙田孝典氏でした。髙田氏からも大変多くの資料の提供を頂き、5年後の2018年に、大阪圭吉の単行本未収録となっている作品を蒐集し、本としてまとめるプロジェクトを開始しました。その1冊目『大阪圭吉単行本未収録作品集1 花嫁と仮髪』の刊行後、髙田氏のお力添えで、新城市へ赴き、大阪圭吉のご長男である故・鈴木壮太郎氏と面会を果たすことになります。 はじめて鈴木家を訪問し、壮太郎氏と対面した際は、大変大きな体で、私が何度も写真で見ていた大阪圭吉の顔の雰囲気とそっくりで大変驚いたことを覚えています。そして、壮太郎氏が大事に保管していた大阪圭吉の直筆原稿や創作ノート、江戸川乱歩・横溝正史・水谷準ら関係者からの手紙などの資料を何度も拝見させて頂く機会を得ました。壮太郎氏の話を聞きながらのいろいろな自筆資料を手に取り整理をさせて頂いたのは、至福の時間でありましたが、同時になんとか多くの方にこの資料をご覧頂けないかと考えてきました。 そして、2025年。戦後80年、大阪圭吉没後80年の節目として、〔没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展〕を愛知県新城市も公共機関の後援と多くの方々のご協力の下、東京古書会館で開催させて頂ける運びとなりました。 本展示では、大阪圭吉の旧家に保存されている原稿・執筆メモ、交友関係者からの手紙・書簡を中心に、大阪圭吉の全著書・収録書籍・関係書籍の展示を行います。大阪圭吉の全著書が 本展示で大阪圭吉の仕事・交遊関係を広く知って頂き、魅力を再認識して頂けますと幸いです。ぜひ、東京古書会館まで足をお運びください。 また、本展示に合わせて、全200ページの図録も刊行します。大阪圭吉自筆資料・単行本・関係者からの書簡類をはじめ、今回の展示にて展示予定の全ての資料をカラーにて掲載いたします。巻末には資料編として、著作・単行本・作品収録書籍一覧、収録作家プロフィールを 展示と合わせて、ぜひ手に取って頂けますと幸いです。 スペースの関係上、展示できない資料等もございますが、本図録で補完できる構成となっています。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

2025年6月10日 第420号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第149号

。.☆.:* 通巻420・6月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ古書の世界】━━━━━━━━━━

破棄する前に5 山之口貘・高田渡・高田豊・小沢信男(上)

三昧堂(古本愛好家)

もう二、三年前になるが、沖縄関連の本を読んでいて、もし沖縄に独自の

文字、琉球文字があったら、沖縄の文化や文学はどうなっていたろうかと

想像したことがあった。古書展で求めた『山之口貘詩集 鮪に鰯』(昭和

39年・原書房)に「弾を浴びた島」という短い詩がある。

島の土を踏んだとたんに

ガンジューイとあいさつしたところ

はいおかげさまで元気ですとか言って

島の人は日本語で来たのだ

郷愁はいささか戸惑ってしまって

ウチナーグチマディン ムル

イクサニ サッタルバスイと言うと

島の人は苦笑したのだが

沖縄語は上手ですねと来たのだ

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=21869

━━━━━━━━━━━━━━【本とエハガキ】━━━━━━━━━━━━━

本とエハガキ(5) 製紙と製本

小林昌樹

■本とエハガキ、本のエハガキ

本連載タイトル「本とエハガキ」には、本に関連するエハガキを広く扱い

たい、という含意がある。今回紹介するエハガキは、そんな本の周辺の

エハガキだ。本が書かれて作られて運ばれ、買われてみんなの手元に来る。

その過程のどこかで、実は意外なエハガキが作られている。

前回は、わりと普通に想定される出版社エハガキを紹介した。大きめの

新築に付随してほぼ必ず発行されたのが戦前のエハガキだと言っても過言で

ないが、一方で、今回紹介するものは、エハガキ交換会などに出席して

大量のエハガキを縦覧した際に気づいた周辺的な「本のエハガキ」である。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=21135

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見35】━━━━━━━━━━

香川大学図書館神原文庫

本と記録への情熱が成した一大コレクション

南陀楼綾繁

20代の頃、大学院に通いながら、小さな出版社で働いていた。週に何日か

国会図書館に通い、仕事の調べ物をする合間に、興味のあるテーマを調べて

いた。

全国の図書館の文庫・コレクションが並ぶ棚で、ふと手に取った一冊が

『神原文庫分類目録』だった。香川大学の初代学長だった神原甚造の蔵書を

もとにした文庫で、和洋の刊本、古典籍、古文書、古地図などがずらりと並ぶ。

もう一冊、『神原文庫分類目録(続)』をめくると、こちらも同様の分類

だが、後ろの方に「収集物・器物等」という項目があった。そこには「[外国

乗車券・小切手集]」「[汽車・電車乗車券集]」「[マッチレッテル集]」

などとあった。

大学図書館のお堅いイメージをくつがえす資料が並ぶこの目録に、当時

からこの種の資料に目がなかった私は大いに関心を持った。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=22150

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

━━━━━━━━━\ご好評につき増刷決定!/━━━━━━━━━

南陀楼綾繁 著

「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」】

本連載の1〜19回までを単行本化した『書庫をあるく』は、

おかげさまでご好評をいただき、このたび増刷が決定しました!

まだお手に取っていない方は、ぜひこの機会にご覧ください。

大好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/history_culture/978-4-7744-0840-8/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━【6月10日~7月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

TSUTAYA首里店 古書フェア

期間:2025/04/12~2025/06/15

場所:首里りうぼう(1F) TSUTAYA首里店内にて

------------------------------

第4回 戸田書店やまがた古本まつり

期間:2025/04/26~2025/06/29

場所:戸田書店山形店 特設会場 山形市嶋北4丁目2-17

------------------------------

2025香林坊 夏の古書市

期間:2025/05/31~2025/07/21

場所:うつのみや香林坊店 金沢市香林坊2-1-1 クラソ・プレイス香林坊 BF

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2025/06/05~2025/06/27

場所:フィールズ南柏モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7(JR南柏駅東口すぐ)

------------------------------

古書目利き市

期間:2025/06/06~2025/06/15

場所:マルヤガーデンズ2階特設会場 鹿児島市呉服町6-5

URL:https://www.maruya-gardens.com/event/kosyoichi/

------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2025/06/13~2025/06/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=571

------------------------------

好書会

期間:2025/06/14~2025/06/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

BOOK DAY とやま駅

期間:2025/06/14

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

神戸阪急 こうべの古書ノ市

期間:2025/06/18~2025/06/23

場所:神戸阪急 本館9階 催場

------------------------------

第4回 古本通り@アルデ新大阪

期間:2025/06/19~2025/06/30

場所:アルデ新大阪 アルデひろば(新大阪駅2階)

------------------------------

ハンズ町田古本市

期間:2025/06/19~2025/07/15

場所:町田東急ツインズ・イースト館・ハンズ7Fイベントスペース

小田急線・JR町田駅徒歩1分

URL:https://machida.hands.net/item/cat70/post-1765.html

------------------------------

フジサワ古書フェア(6月)

期間:2025/06/19~2025/07/16

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

JR・小田急藤沢駅南口フジサワ名店ビル4階

URL:http://www.yurindo.co.jp/store/fujisawa/

------------------------------

新興古書大即売展

期間:2025/06/20~2025/06/21

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=569

------------------------------

第5回 高円寺優書会

期間:2025/06/21~2025/06/22

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=726

------------------------------

私へ続く時間 80年と出会うブックフェア

期間:2025/06/21~2025/06/22

場所:沖縄タイムスビル1F 那覇市久茂地2丁目2-2

URL:https://note.com/your_okinawa/n/nec07459ff705

------------------------------

浦和宿古本いち

期間:2025/06/26~2025/06/29

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

URL:https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

ぐろりや会

期間:2025/06/27~2025/06/28

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.gloriakai.jp/

------------------------------

大均一祭

期間:2025/06/28~2025/06/30

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=622

------------------------------

西部古書展書心会

期間:2025/07/04~2025/07/06

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=563

------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市

期間:2025/07/04~2025/07/17

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F中央エレベーター前&中央エスカレーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

------------------------------

東京愛書会

期間:2025/07/11~2025/07/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、003書店参加、データ約695万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年6月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその420 2025.6.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

1-300x115.jpg)