第27回 吉田純一さん 町に向かって本棚を開くひと南陀楼綾繁 |

| 2年前に、兵庫県のたつの市にはじめて行った。山田洋次監督『男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け』(1976)でも描かれているように、揖保川沿いの龍野町には古くから町並みが残る。童謡「赤とんぼ」の作者・三木露風の故郷であり、路の側溝やマンホールの蓋には赤とんぼが描かれている。

このときの目的は、〈九濃文庫〉を訪れることだった。その少し前、千駄木の〈古書ほうろう〉で、「小沼丹生誕百年祭 井伏鱒二・三浦哲郎と共に生きて」と題するDMを見つけた。 サイトにもSNSにも情報が見つけられないまま、その場所に行ってみると、静かな通りのある家に、〈九濃文庫〉と書かれた板が出ている。商家の土間のようなスペースには、壁際に本棚が並んでいる。相当な冊数だ。 その2年後、昨年12月に再びたつの市を訪れた。今度は、吉田さんに取材することが目的だ。早めに着いて、三木露風や哲学者・三木清らの資料を展示する霞城館、龍野歴史文化資料館、うすくち龍野醤油資料館などを見学する。かなりの距離があるので、九濃文庫に着いたときには腰が痛くなっていた。 母は教育熱心で、吉田さんは小学6年から英語の塾に通った。中1のとき、塾の永井先生に寺田寅彦を読むように勧められて読む、高校に入ると、寺田寅彦全集を買ってもらった。 龍野高校に入ると、中原中也の影響で詩を書くようになった。 33歳で、父と和解して龍野に戻る。建築関係の仕事に就き、金の余裕ができると、神戸の古本屋を回って、長谷川四郎、洲之内徹、曾宮一念らの本を集めるようになる。神保町や地方の古書目録を取り寄せ、好きな作家の本が見つかれば注文した。 2006年、還暦を機に、自分の好きな空間をつくって本と遊びたいと、〈九濃文庫〉を開館。個々の本棚は、姫路の古本屋〈文藻堂〉が廃業する際に引き取ったもの。週に2日開館し、自由に本を見てもらう。地元の人には貸し出しもする。 そして2018年9月に、前に触れた「小沼丹生誕百年祭」を開催。著作のほか、小沼が寄稿した雑誌も並べた。 九濃文庫をはじめてから、仕事が終わってからここに来て、好きな本を読むのが至福の時間だと吉田さんは言う。好きな本は繰返し、何度も再読する。

九濃文庫 南陀楼綾繁

ツイッター

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年3月25日号 第319号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その319・3月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約640万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.100年前のわたしたちの言葉 平山亜佐子

2.『自由律俳句と詩人の俳句』について

樽見博(日本古書通信社)

3.映画 ブックセラーズについて かげろう文庫 佐藤龍

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(261)】━━━━━━━━

100年前のわたしたちの言葉

平山亜佐子

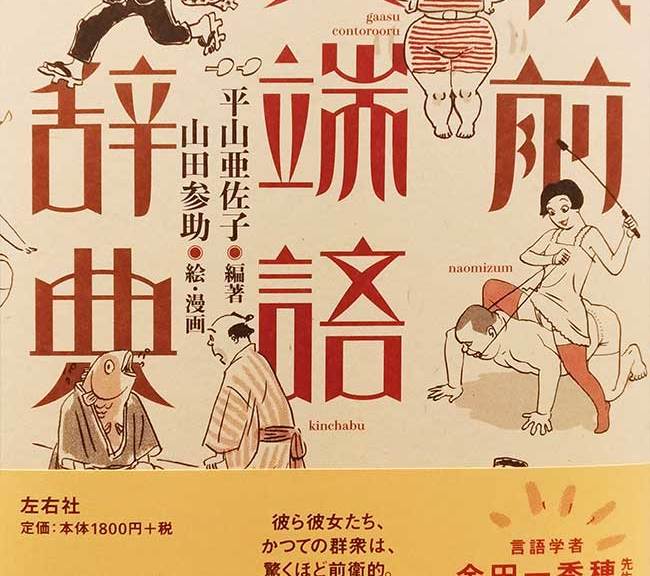

1月末に左右社より3冊目の自著『戦前尖端語辞典』を上梓した。

大正8年から昭和15年に出た30余りの流行語辞典のなかから、今見

ても面白い、または意外な驚きのある言葉を集め、語釈を採録し、

解説をつけ、当時の文芸作品から用例を引いた辞典風読み物である。

このメールマガジンの読者諸氏なら、大正後期から昭和10年代にか

けて流行語辞典が大量に出版されていたことをご存じだろう。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6783

『戦前尖端語辞典』平山亜佐子著

左右社刊 定価:1,800円+税 好評発売中!

http://sayusha.com/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(262)】━━━━━━━━━

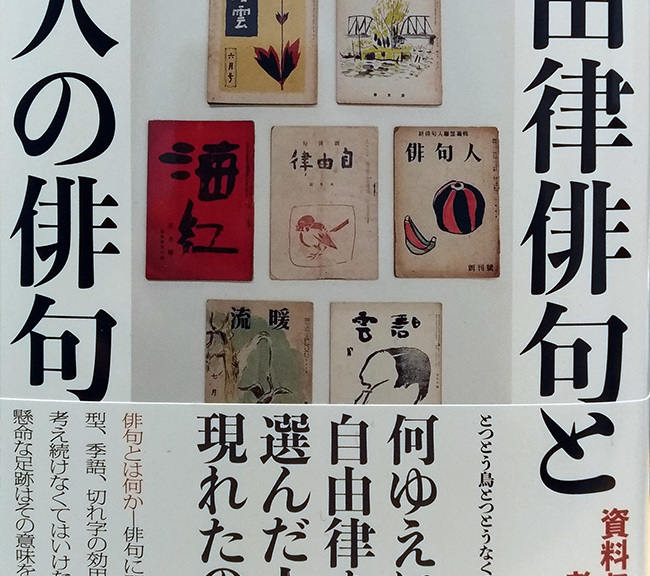

『自由律俳句と詩人の俳句』について

樽見博(日本古書通信社)

俳句好きな人でも自由律の俳人の名や作品で思い浮かぶのは、

種田山頭火の「分入つても分入つても青い山」や尾崎放哉の「咳を

してもひとり」くらいのものであろう。荻原井泉水や中塚一碧楼、

橋本夢道、栗林一石路の名は聞いたことがあっても、作品やその生

涯まで知る人は稀である。かく言う私も、2014年2月に『戦争

俳句と俳人たち』(トランスビュー)を出した時点で全く大差はな

かった。戦時中と終戦後の俳人たちの言動を追った前著をまとめ終

った時に、自由律俳人たちの側から戦争がもたらしたものを見るこ

とも出来るなと気が付いた。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6771

『自由律俳句と詩人の俳句』樽見 博 著

文学通信刊 定価:2,700円(税別) 好評発売中!

https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-50-0.html

━━━━━━━━━━━【映画 ブックセラーズ】━━━━━━━

映画ブックセラーズについて

かげろう文庫 佐藤龍

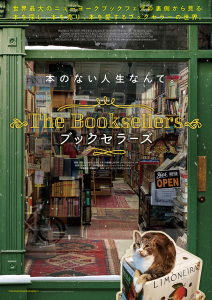

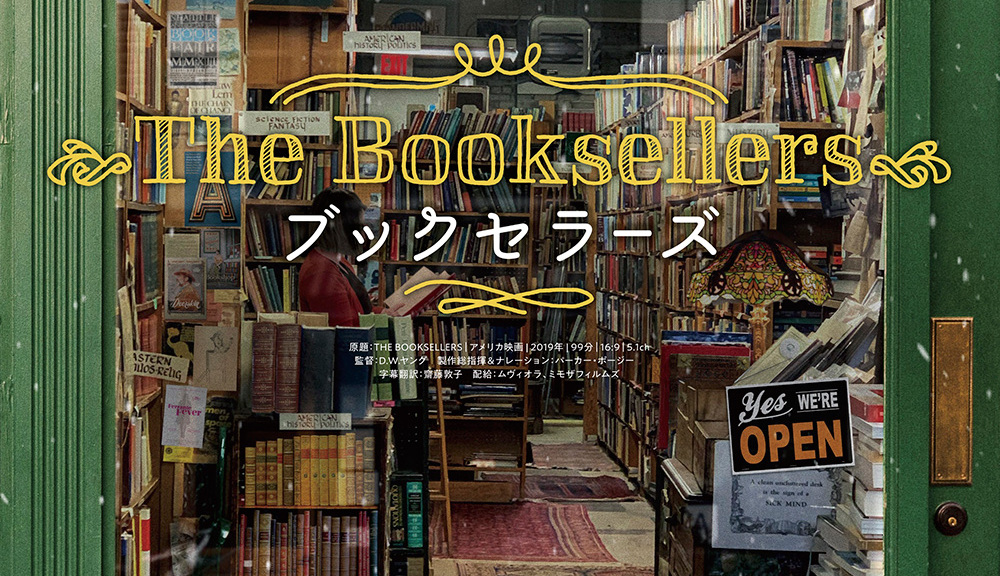

先日、『ブックセラーズ』という映画を見てきました。

「本屋さんたち」というタイトルの映画ですが、本屋だけでなくお

客さんや図書館や美術館の人たち、ブックハンターなど、本を取り

巻く人々のインタビューを主としたドキュメンタリー映画です。

舞台となるのはアメリカ、ニューヨーク。世界最大規模となる希

少書の展示即売会を基軸として本の文化が語られます。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6785

かげろう文庫

https://www.kageroubunko.com/

映画 『ブックセラーズ』

4月23日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ、

アップリンク吉祥寺ほか全国順次公開

原題:THE BOOKSELLERS|アメリカ映画 | 2019年 | 99分

監督:D.W.ヤング 製作総指揮&ナレーション:パーカー・ポージー

字幕翻訳:齋藤敦子 配給・宣伝:ムヴィオラ、ミモザフィルムズ

世界最大のニューヨークブックフェアの裏側から見る

本を探し、本を売り、本を愛するブックセラーの世界。

http://moviola.jp/booksellers/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『原発事故は終わっていない』小出裕章 著

毎日新聞出版刊 税込価格1,430円 好評発売中!

http://mainichibooks.com/books/social/post-759.html

「雑誌の図書館 大宅壮一文庫 開館50周年を迎えて」

大宅壮一文庫 平澤昇

https://www.oya-bunko.or.jp/

『日本外食全史』 阿古真理 著

亜紀書房刊 定価:2,800円(税別) 好評発売中!

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=997

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

3月~4月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年4月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその319 2021.3.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

100年前のわたしたちの言葉

100年前のわたしたちの言葉平山亜佐子 |

| 1月末に左右社より3冊目の自著『戦前尖端語辞典』を上梓した。 大正8年から昭和15年に出た30余りの流行語辞典のなかから、今見ても面白い、または意外な驚きのある言葉を集め、語釈を採録し、解説をつけ、当時の文芸作品から用例を引いた辞典風読み物である。 このメールマガジンの読者諸氏なら、大正後期から昭和10年代にかけて流行語辞典が大量に出版されていたことをご存じだろう。 古書店や古本市に行けばよく目にするし、比較的安価なため、書架にお持ちの方もおられることと思う。 パラパラとめくってみると、何しろ語釈が面白くて引き込まれる。 冗談あり、皮肉あり、ときには偏見ありで、辞書というよりコラム集のような感覚で読める。 なかには大して流行していないのに先走って収録したとしか思えない珍妙な言葉があるのもいい。 この面白さを多くの人に伝えたいと考え、本書では語釈をそのまま採録することに拘った。 なぜ大正8年から昭和15年に区切ったのかという質問をときどき受ける。 この2冊の成功を見た他の出版社が、これに続けとばかりに刊行を始める。 また、昭和15年までとしたのは、太平洋戦争前夜で空気が変わってくるから、という理由に尽きる。 大正8年から昭和15年という時期は、第一次大戦と第二次大戦のいわゆる戦間期にあたる。 大正8年の後半にはバブル景気があったものの、翌年には大恐慌となり、その後は慢性不況が10年続く。 パンデミック、不景気、震災、ホームレス、労働問題、メディアの発展……並べてみると、2021年の我々ととてもよく似た状況なのだ。 私事ではあるが、本書は11年ぶりの著書となる。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

映画ブックセラーズについて

映画ブックセラーズについてかげろう文庫 佐藤龍 |

| 先日、『ブックセラーズ』という映画を見てきました。 「本屋さんたち」というタイトルの映画ですが、本屋だけでなくお客さんや図書館や美術館の人たち、ブックハンターなど、本を取り巻く人々のインタビューを主としたドキュメンタリー映画です。 舞台となるのはアメリカ、ニューヨーク。世界最大規模となる希少書の展示即売会を基軸として本の文化が語られます。ぼくも毎年参加しているのですが、かつて武器庫であった重厚な会場の雰囲気は独特で、他の都市で行われる古書展と比較しても業者、お客さんの情熱が感じられるフェアです。 映画では古書取引の歴史や文化、その意義なども解説されて行きます。 例えば映画の冒頭に登場するデイヴ。彼はオンライン販売には目もくれない本屋さん、日々本を探してアメリカ以外にも各地の本屋やブックフェアを渡り歩いて本を探し、手当たり次第にフェアに参加して本を売る業者さんです。ネット販売をしない本屋ですが、彼はメトロポリタン美術館やニューヨーク自然史博物館をはじめとした地元の大口の顧客も持っています。実際に本を手に取り、吟味して値付けする姿勢を、多くの美術館・図書館員が信頼しています。初めて自然史博物館の近くにある彼の店舗兼自宅を訪ねた時のことをよく覚えていますが、半地下の、古書と化石に埋もれた部屋に入った際、思わずその混沌さに大笑いしてしまいました。(彼はその時、ぼくの恐竜好きの娘のためにデスモスチルスの歯の化石をお土産にプレゼントしてくれたチャーミングな人でもあります。) そんな魅力的な人々を中心に映し出されていく映画ですが、撮影は確か2019年中のこと、向こうでの公開は昨年のパンデミック直前、2月だったと記憶しています。古き良き本屋の時代から書店の実店舗の激減と、それに抗う流れを伝えた映画の意義は今、パンデミックによって大きく変わってしまったと考えています。 ぼくも同感で、これからの古書の世界に楽観的に思っています。その理由は日本にも、まだまだ(沢山とは言えないけど)本に愛情を持つ人たちがいて、古本・古書の文化を支えてくれていると感じているからです。 かげろう文庫

映画 『ブックセラーズ』 原題:THE BOOKSELLERS|アメリカ映画 | 2019年 | 99分 世界最大のニューヨークブックフェアの裏側から見る |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

『自由律俳句と詩人の俳句』について

『自由律俳句と詩人の俳句』について樽見博(日本古書通信社) |

| 俳句好きな人でも自由律の俳人の名や作品で思い浮かぶのは、種田山頭火の「分入つても分入つても青い山」や尾崎放哉の「咳をしてもひとり」くらいのものであろう。荻原井泉水や中塚一碧楼、橋本夢道、栗林一石路の名は聞いたことがあっても、作品やその生涯まで知る人は稀である。かく言う私も、2014年2月に『戦争俳句と俳人たち』(トランスビュー)を出した時点で全く大差はなかった。戦時中と終戦後の俳人たちの言動を追った前著をまとめ終った時に、自由律俳人たちの側から戦争がもたらしたものを見ることも出来るなと気が付いた。今は影を潜めた自由律俳句だが、戦前には多くのすぐれた人材を擁していたのである。

戦時中に飯田蛇笏が、若き日の友人でもあった中塚一碧楼の という過去の自由律俳句を批判的に取り上げる一方で、最近の一碧楼作品は伝統に回帰しており結構なことだと書いていた。蛇笏が否定的に捉えた句が私には非常に魅力的に思えたのである。そこから自由律俳句の資料探しを始めたのだが、井泉水の著作は膨大にあり、山頭火や放哉関連の本も多いが、その他の自由律俳人たちの作品は触れようにも資料がほとんどないに等しかった。古書市場には沢山の俳句資料が流通しているが、定型・伝統側の資料が100あるとすれば、自由律俳句資料は1にも満たないだろう。先に上げた6名の作品なら、日本文学全集類の現代俳句篇などにごく一部が収められているが、その他がない。 上田都史という、自由律俳人がいて、『自由律俳句文学史』『自由律俳句作品史』(共に永田書房)を刊行している。比較的よく見かける本で、まず自由律俳句を見るには基本となる本である。他にもやや珍しい本になるが、西垣卍禅寺による『自由律俳句文学史』『自由律俳句作品史』(共に「新俳句講座」)、唐沢隆三『自由律俳句史ところどころ』『自由律俳句史雑記』(共に私家版)などがある。しかし、これらはすべて自由律俳人によって書かれた著作で、定型・伝統派を含む全体的な現代俳句史にはなっていない。逆に定型・伝統派俳人による現代俳句史は枚挙に暇ないが、そこで自由律俳句が取り上げられることは極めて稀と言って過言でないと思う。季語使用や五七五の定型を遵守する俳人の作品にも、無季俳句や、敢えて定型を崩し語調の変化を効果的に使う例は極めて多いが、それは自由律ではなく破調の句であり、極端に言えば彼らにとって自由律は俳句の範疇外という認識なのである。 ただ、前著で数多く取り上げた昭和前期の新興俳句系の俳人たちの作品を読んでいくと、プロレタリア俳句を含む自由律俳句からの影響が見られる。これは直接の影響というよりも、その時代の持つ息吹を定型派も自由律俳人たちも同様に捉えて(あるいは捉えられて)生まれた共通現象なのかもしれない。俳句ばかりでなく、あらゆる表現者は自ら選んだ手段、それは絵画でも音楽でも演劇でも同じだと思うが、他の表現法と時代の影響から自由でいることはできないからだ。 自由律俳句には、大橋裸木の「陽に病む」という4音の作品がある一方で、松本和也の「空つきぬける青さ二番草三番草ととつても稲のうち側からはえてはもうこれ以上のびなくなつた腰」という55音もある作品が存在する。自由律には定型・伝統派の五七五の音数律、季語・切れ字を使うといった原則がない。それでいて結社主宰者の選句を仰ぐという形は同じなので、師の作品の模倣に傾き、自由律といいながら類型化を生じやすい。また、定型を否定するならば俳句という概念に捉われることなく、一行詩でよいではないかという「短歌俳句解消論」に常にさらされてきた。その意味で、自由律俳人は定型・伝統派以上に「俳句とは何か」という問題を常に突きつけられてきたのである。 次にあげる中塚一碧楼の句を読んで頂きたい。 最後の句は一碧楼辞世の句とも言える作品である。自由律だが、これは俳句ではないと思うだろうか。 俳句の原則からは大分離れているが、この形でしか表せない魅力を感じないだろうか。 なお、最後に付け加えたいのは、最初にも書いたように、自由律俳句資料は古書市場での流通が少ないのだが、奇跡のようなことが起こった。新宿の文学堂書店の御当主が高齢を理由に膨大な在庫を十年ほど前から順次、古書市場に放出してくれたのである。その中に前著『戦争俳句と俳人たち』に使用した資料もあったし、その後も自由律を含む多くの俳句雑誌がまとまった形で出品されてきた。前記の一碧楼の『海紅』、原鈴華の『碧雲』も十年分以上が入っていて、幸運にも落札できたのである。俳句雑誌は殆ど需要がないが、価値ありと判断して長年にわたり収集されてきた筈である。全体的な古書需要の減少の中で、ともすれば我々古本屋は目先の利益を追いやすいのだが、資料の価値を知り、何時か現れる顧客のための収集を怠らない古本屋の矜持を文学堂の在庫によって認識させられた。こうした努力がなければ資料は後世に残らないからだ。 ●本書の試し読みが以下のURLから可能です。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年3月10日号 第318号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第98号

。.☆.:* 通巻318・3月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

古書組合の役割と古書業界の仕組み その6

東京古書組合前事務局長 高橋秀行

前回のメルマガで古書組合の交換会(市場)の開催方式について

ご紹介をしました。なるべく分かりやすくお話ししたつもりですが、

実際にはなかなかイメージが湧かなかったかもしれません。一見す

ればすぐ納得できるのですが、そのような機会もないわけで、いた

仕方がありません。古書業界では古書の日(10月4日)の記念事業と

して「古書店になるには、講座」なども開催したりしているので、

今後はホームページ等で市場の様子を動画配信してくれると、一般

にも分かりやすくて面白いのですが。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6763

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第26回 藤田加奈子さん 戸板康二を愛でるひと

南陀楼綾繁

もう20年近く前のこと。当時、『季刊・本とコンピュータ』の編

集スタッフだった私は、仕事場にいるときに暇ができると、思いつ

いた言葉を検索していた。そうやって見つけたサイトは聞いたこと

もない古書の図版を載せていたり、マイナーなテーマの研究成果を

発表したりしていた。

藤田加奈子さんによる「戸板康二ダイジェスト」もそのひとつだっ

た。演劇評論家にして小説家、エッセイストの戸板康二について、

さまざまな角度から光を当てていた。私も中村雅楽ものの推理小説

や人物エッセイは好きだったが、戸板康二自身のことは何も知らな

かった。だから、ひとつひとつの記事やデータが面白かった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6776

藤田さんのブログ http://www.ne.jp/asahi/toita/yasuji/

ツイッター https://twitter.com/foujika

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、共著『本のリストの本』(創元社)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【3月10日~4月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

西部古書展【会場販売あります】

期間:2021/03/12~2021/03/14

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

御茶ノ水ソラシティ古本市

期間:2021/03/12~2021/03/20

場所:御茶ノ水ソラシティプラザ 千代田区神田駿河台4-6

https://twitter.com/koshoichi

-------------------------------

第181回神戸古書即売会(兵庫県)

期間:2021/03/12~2021/03/14

場所:兵庫県古書会館 一階・二階 主催:兵庫県古書籍商業協同組合

http://www.hyogo-kosho.net/

-------------------------------

紙魚之會

期間:2021/03/12~2021/03/13

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2021/03/13~2021/03/14

場所:神奈川古書会館 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

春の阪神古書ノ市(大阪府)

期間:2021/03/17~2021/03/30

場所:阪神百貨店梅田本店8階催場

大阪市北区梅田一丁目13番13号

-------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2021/03/18~2021/03/31

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7

-------------------------------

east TOKYO BOOK PARK vol.2

期間:2021/03/19~2021/03/21

場所:錦糸町パルコ 1階エントランス/外通路

墨田区江東橋4-27-14号

http://tokyobookpark.com/

-------------------------------

趣味の古書展

期間:2021/03/19~2021/03/20

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

-------------------------------

east TOKYO BOOK PARK vol.2

期間:2021/03/23~2021/04/18

場所:錦糸町パルコ 6階特設会場 墨田区江東橋4-27-14号

http://tokyobookpark.com/

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2021/03/25~2021/03/28

場所:JR浦和駅西口 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

和洋会古書展

期間:2021/03/26~2021/03/27

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

中央線古書展

期間:2021/03/27~2021/03/28

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

青札古本市

期間:2021/04/01~2021/04/04

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2021/04/02~2021/04/14

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

-------------------------------

下町書友会

期間:2021/04/02~2021/04/03

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2021/04/09~2021/04/10

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

大均一祭

期間:2021/04/10~2021/04/12

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年3月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその318 2021.3.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

古書組合の役割と古書業界の仕組み その6

古書組合の役割と古書業界の仕組み その6高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長) |

| 前回のメルマガで古書組合の交換会(市場)の開催方式についてご紹介をしました。なるべく分かりやすくお話ししたつもりですが、実際にはなかなかイメージが湧かなかったかもしれません。一見すればすぐ納得できるのですが、そのような機会もないわけで、いた仕方がありません。古書業界では古書の日(10月4日)の記念事業として「古書店になるには、講座」なども開催したりしているので、今後はホームページ等で市場の様子を動画配信してくれると、一般にも分かりやすくて面白いのですが。 さて、今回は交換会(市場)の現場において、業者間ではそれぞれどんな思惑が生じるかについて、お話を進めていきたいと思います。 まず、古書市場の開催方式は大別して二つの方法があり、一つは振り市方式だと説明し、前回、開催方法も紹介しました。この市方式を分かりやすく例えれば、厳密には少し違うのですが、サザビーやクリスティーズのオークションで競り合っている様子に似ています。競争相手の発声値に金額を上乗せしていけばよいので、一見楽そうに思えますが、相手が意地になった場合や売値との兼ね合いで、競りから自分で降りざるを得ない場合もあります。その上、対抗者が目の前にいて、同業者間での競り合いなので様々な思惑もあり、やりにくい面があるかも知れません。また、業者がどうしてもその本を入手したいときは、低額から落ち値を競るのではなく、唐突に高額の買値を付けて落札することもあります。この発声をハナ声と言い、他業者は暗黙の了解として競るのを控えますが、まれに競り合いになることもあります。 今一つは、置き入札方式でした。この市は出品本を事前に並べて置き、業者は落札希望金額を書いて封筒に入れ、後で市会の担当者が開札し、最高値を書いた人に落札するという方式ですが、今日ではこの方式が主流になっています。 また、入札用紙に金額と店名を書くのですが、これもまた各業者共それぞれ独特で、文字というよりも記号のような筆記なので、開札の担当者もこの記号のような文字が判読できなければ一人前でないという風潮もあります。最近では読み違いの問題もあって、入札用紙に社判を押してくる人もおります。このように市場には悲喜こもごも見えないところで様々な人間模様があります。 最後にエピソードを一つ。古書業界で将来を嘱望された若手の組合員の方でしたが、彼は将来、自分の小屋(劇場)を持つのが夢でした。ある時都内で劇場に適した物件が見つかり、それが競売になり、彼が落札してビル一棟を入手したのです。私が『不動産の専門家が並みいる中で、よく落札したねえ』と言うと、彼は事もなげに「ウン、入札は毎日練習しているからねえ」と答えたのでした。 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

第26回 藤田加奈子さん 戸板康二を愛でるひと

第26回 藤田加奈子さん 戸板康二を愛でるひと南陀楼綾繁 |

| もう20年近く前のこと。当時、『季刊・本とコンピュータ』の編集スタッフだった私は、仕事場にいるときに暇ができると、思いついた言葉を検索していた。そうやって見つけたサイトは聞いたこともない古書の図版を載せていたり、マイナーなテーマの研究成果を発表したりしていた。 藤田加奈子さんによる「戸板康二ダイジェスト」もそのひとつだった。演劇評論家にして小説家、エッセイストの戸板康二について、さまざまな角度から光を当てていた。私も中村雅楽ものの推理小説や人物エッセイは好きだったが、戸板康二自身のことは何も知らなかった。だから、ひとつひとつの記事やデータが面白かった。 サイトの中にあった「日日雑記」は、日々の古本屋通いや映画館で見た作品などを記しており、私自身の興味に重なるところがあった。当時、女性が古本について書いた文章は、雑誌でもウェブでもまだ少なかった。2003年からは「日用帳」という名前でブログとなり、文章の量も増えた。のちにご本人にお会いしたとき、饒舌ぶりがブログそのままで笑ってしまった。 「ナンダロウさん、久しぶりですね!」と、藤田さんは相変わらず饒舌だった。乗ってくると早口になるので、メモが追いつかない。しばしば制止しながら、話を聞いた。 はじめて古本屋に行ったのは、高校生のとき。学校帰りに吉祥寺や三鷹の古本屋に寄った。 卒業後、仕事が決まらなかった時期に、藤田さんは趣味の世界に入り込む。 1990年代末から2000年代の頭にかけては、出版メディアにおける「古本ブーム」が起こっていた。古書業界としてはバブルの時期から売り上げが後退し、デパートでの即売会も終了するところが増えた。そんな時期だからこそ、むしろ注目が集まったと云えるだろう。唐澤俊一や岡崎武志、坪内祐三らの古本エッセイ、月の輪書林をはじめとする古書店主の本などが、晶文社などから次々刊行され、活気があった。古本屋を特集する雑誌やムックも出た。その空気が、藤田さんの古本好きを加速させたのだろう。 藤田さんは1998年頃からウェブで日記を書いていたが、2002年にはサイト「戸板康二ダイジェスト」を開設。自分用のメモのつもりで、戸板の著書やプロフィールなどをまとめた。翌年にはブログ「日用帳」をスタートし、古本屋めぐりや買った本について書く。これが注目され、2004年には『ブッキッシュ』第6号の特集「戸板康二への招待」に、戸板康二ブックガイドを寄稿した。 即売会はよく行くが、2014年に〈奥村書店〉が閉店して以来、店舗に足を運ぶことが少なくなった。ただ、関西に旅行に行くと、古本屋をめぐる。

藤田さんのブログ http://www.ne.jp/asahi/toita/yasuji/ 南陀楼綾繁

ツイッター

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2021年2月25日号 第317号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その317・2月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約640万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『古典籍の世界を旅する お宝発掘の目利きの力』 八木正自

2.『近代出版史探索Ⅴ』 小田光雄

3.『日本の医療崩壊をくい止める』 本田宏

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(258)】━━━━━━━━

『古典籍の世界を旅する お宝発掘の目利きの力』

八木正自

私は半世紀に亘る古書業で古典籍を商品として扱ってきたのであ

って、研究者として向き合ってきたのではない。しかし、日常的に

かなり多くの古典籍の現物を手にしていると、よくも長い時を経て

今まで生き延びて来たものだ。その文字、紙、墨によってどのよう

に制作されたのか、内容やその成り立ちについての奥深さを知りた

い、という欲求が起こる。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6716

『古典籍の世界を旅する お宝発掘の目利きの力』 八木正自 著

平凡社 本体:860円+税 好評発売中!

https://www.heibonsha.co.jp/book/b482403.html

━━━━━━━━━━━【自著を語る(259)】━━━━━━━━━

『近代出版史探索Ⅴ』

小田光雄

『近代出版史探索』は短編連作のかたちで書き継がれ、2019年に

第1巻、20年に第2巻から第5巻までが続けて出され、ようやく1001話

に達した。この連載は2009年に始めているので、12年を閲したこと

になる。

拙ブログ連載タイトルは「古本夜話」で、確かに毎回古本屋で購

入した本を取り上げ、それに関する様々な事柄を記述していくスタ

イルをとっている。そのためによくある古本エッセイかと思われる

かもしれないが、もちろんそのように読まれてもかまわないけれど、

いくつもの問題設定と目的を内包させ、書き続けてきたのである。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6709

『近代出版史探索Ⅴ』 小田光雄 著

論創社刊 価格 6,000円+税 好評発売中!

http://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(260)】━━━━━━━━━

『日本の医療崩壊をくい止める』

NPO法人医療制度研究会副理事長 本田 宏

2020年は新型コロナ感染一色の年となりましたが、1年経った現

在は第三波による医療崩壊の危機が叫ばれています。

昨年6月には麻生太郎副総理兼財務相が、日本は新型コロナ感染

による死者数が欧米より少ない「民度が違う」と答弁し、Go To

トラベルキャンペーンが開始されました。しかし多くの医療関係者

が懸念した通り感染者が年末にかけて激増、2021年1月には日本医

師会の中川俊男会長が「すでに医療は崩壊している」と記者会見

で述べる事態となりました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6697

『日本の医療崩壊をくい止める』 本田宏・和田秀子 著

泉町書房 本体価格:1,900円 好評発売中!

https://izumimachibooks.com/book/9784910457000/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『戦前尖端語辞典』平山亜佐子著

左右社刊 定価:1,800円+税 好評発売中!

http://sayusha.com/

『自由律俳句と詩人の俳句』樽見 博 著

文学通信刊 定価:2,700円(税別) 3月上旬刊行予定

https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-50-0.html

映画 ブックセラーズ 4月23日公開予定

世界最大のニューヨークブックフェアの裏側から見る

本を探し、本を売り、本を愛するブックセラーの世界。

http://moviola.jp/booksellers/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

2月~3月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年3月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその317 2021.2.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

『日本の医療崩壊をくい止める』

『日本の医療崩壊をくい止める』NPO法人医療制度研究会副理事長 本田 宏 |

| 2020年は新型コロナ感染一色の年となりましたが、1年経った現在は第三波による医療崩壊の危機が叫ばれています。

昨年6月には麻生太郎副総理兼財務相が、日本は新型コロナ感染による死者数が欧米より少ない「民度が違う」と答弁し、Go To トラベルキャンペーンが開始されました。しかし多くの医療関係者が懸念した通り感染者が年末にかけて激増、2021年1月には日本医師会の中川俊男会長が「すでに医療は崩壊している」と記者会見で述べる事態となりました。しかしなぜ海外よりベッド数が多い日本で、感染者は少ないのに医療が崩壊したのでしょうか。残念ながら納得できる説明は今のところなされていません。 少ないのは医師だけでなく看護師も同様で、医師も看護師も少ないために、一般のベッド数は確かに多いものの、重症者を診るベッド(ICU)数は先進国最低レベルでした。そのため重症者が増加した年末から新年にかけて病院の受け入れ態勢は一杯となって、新型コロナ以外のがんや救急患者さんの治療にも支障が出るようになったのです。これが日本の医療崩壊の実体です。 私は1979年に弘前大学医学部を卒業し、移植外科医を目指して東京女子医大に移籍しましたが、1989年から埼玉県の北端に新設された恩賜財団済生会栗橋病院の外科部長として赴任し、同地で四半世紀勤務しました。当初は急性期中核病院の外科部長として24時間365日病院からの呼び出しに応えて働いていましたが、1990年代に全国で医療事故やたらい回し(受け入れ不能)が頻発して社会問題化した時に、その背景にある先進国最低の医師不足と医療費の実態を知ったのです。 患者さんに安全で質の高い医療を提供するためには、多くの国民に日本の医療の真実を知ってもらわなければと、2002年の朝日新聞投稿を皮切りに、2006年にはNHKの「日本のこれから」に出演、2007年には「誰が日本の医療を殺すのか」(洋泉社)、2009年に「医療崩壊のウソとホント」(PHP研究所)を上梓しましたが、一向に日本の医療政策が改善される様子はありません。 本書はそのような私の活動を知った泉町書房の斎藤信吾さんとライターの和田秀子さんの絶大な協力をえてできた渾身の一冊です。私自身の経験に加えて北海道士別地域の危機的な医療体制、家族を過労死で亡くした家族の苦悩とその後、さらに新型コロナ禍にも関わらず進められようとしている全国400以上の公立・公的病院独法化や都立病院独法化問題、OECDより13万人医師不足を無視して厚労省が23年度からの医学部定員削減を強行しようとしていること・・、是非皆さんに知って頂きたい医療崩壊の現実が明らかにされています。 欧米より少ない患者数で、日本の医療が崩壊した根本原因は、政府の医療費抑制策ですが、日本の政府は明治時代から財政赤字を理由に公的病院を潰してきました。そして戦後もオイルショックを機に「医療費亡国論」を国策として、医学部定員削減と診療報酬点数(公定価格)を抑制して、先進国一高齢化社会なのに、医師数も医療費も先進国最低となってしまいました。そのため公立だけでなく民間病院も含めて多くの医療機関は赤字ギリギリの経営に苦しんでいたのです。そこを襲ったのが新型コロナウイルスでした。 新型コロナ感染もいつかは収束するでしょう。しかし歴史を振り返れば、必ず・必ず新しい感染症が人類を襲っています。しかし本書で現実を知った国民が声を上げなければ、わが国は新型コロナ禍による財政赤字を理由に、さらなる医療費抑制と患者窓口負担増、そして医学部定員削減を断行すると思います。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |