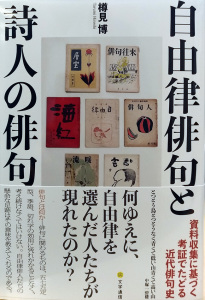

『自由律俳句と詩人の俳句』について樽見博(日本古書通信社) |

| 俳句好きな人でも自由律の俳人の名や作品で思い浮かぶのは、種田山頭火の「分入つても分入つても青い山」や尾崎放哉の「咳をしてもひとり」くらいのものであろう。荻原井泉水や中塚一碧楼、橋本夢道、栗林一石路の名は聞いたことがあっても、作品やその生涯まで知る人は稀である。かく言う私も、2014年2月に『戦争俳句と俳人たち』(トランスビュー)を出した時点で全く大差はなかった。戦時中と終戦後の俳人たちの言動を追った前著をまとめ終った時に、自由律俳人たちの側から戦争がもたらしたものを見ることも出来るなと気が付いた。今は影を潜めた自由律俳句だが、戦前には多くのすぐれた人材を擁していたのである。

戦時中に飯田蛇笏が、若き日の友人でもあった中塚一碧楼の という過去の自由律俳句を批判的に取り上げる一方で、最近の一碧楼作品は伝統に回帰しており結構なことだと書いていた。蛇笏が否定的に捉えた句が私には非常に魅力的に思えたのである。そこから自由律俳句の資料探しを始めたのだが、井泉水の著作は膨大にあり、山頭火や放哉関連の本も多いが、その他の自由律俳人たちの作品は触れようにも資料がほとんどないに等しかった。古書市場には沢山の俳句資料が流通しているが、定型・伝統側の資料が100あるとすれば、自由律俳句資料は1にも満たないだろう。先に上げた6名の作品なら、日本文学全集類の現代俳句篇などにごく一部が収められているが、その他がない。 上田都史という、自由律俳人がいて、『自由律俳句文学史』『自由律俳句作品史』(共に永田書房)を刊行している。比較的よく見かける本で、まず自由律俳句を見るには基本となる本である。他にもやや珍しい本になるが、西垣卍禅寺による『自由律俳句文学史』『自由律俳句作品史』(共に「新俳句講座」)、唐沢隆三『自由律俳句史ところどころ』『自由律俳句史雑記』(共に私家版)などがある。しかし、これらはすべて自由律俳人によって書かれた著作で、定型・伝統派を含む全体的な現代俳句史にはなっていない。逆に定型・伝統派俳人による現代俳句史は枚挙に暇ないが、そこで自由律俳句が取り上げられることは極めて稀と言って過言でないと思う。季語使用や五七五の定型を遵守する俳人の作品にも、無季俳句や、敢えて定型を崩し語調の変化を効果的に使う例は極めて多いが、それは自由律ではなく破調の句であり、極端に言えば彼らにとって自由律は俳句の範疇外という認識なのである。 ただ、前著で数多く取り上げた昭和前期の新興俳句系の俳人たちの作品を読んでいくと、プロレタリア俳句を含む自由律俳句からの影響が見られる。これは直接の影響というよりも、その時代の持つ息吹を定型派も自由律俳人たちも同様に捉えて(あるいは捉えられて)生まれた共通現象なのかもしれない。俳句ばかりでなく、あらゆる表現者は自ら選んだ手段、それは絵画でも音楽でも演劇でも同じだと思うが、他の表現法と時代の影響から自由でいることはできないからだ。 自由律俳句には、大橋裸木の「陽に病む」という4音の作品がある一方で、松本和也の「空つきぬける青さ二番草三番草ととつても稲のうち側からはえてはもうこれ以上のびなくなつた腰」という55音もある作品が存在する。自由律には定型・伝統派の五七五の音数律、季語・切れ字を使うといった原則がない。それでいて結社主宰者の選句を仰ぐという形は同じなので、師の作品の模倣に傾き、自由律といいながら類型化を生じやすい。また、定型を否定するならば俳句という概念に捉われることなく、一行詩でよいではないかという「短歌俳句解消論」に常にさらされてきた。その意味で、自由律俳人は定型・伝統派以上に「俳句とは何か」という問題を常に突きつけられてきたのである。 次にあげる中塚一碧楼の句を読んで頂きたい。 最後の句は一碧楼辞世の句とも言える作品である。自由律だが、これは俳句ではないと思うだろうか。 俳句の原則からは大分離れているが、この形でしか表せない魅力を感じないだろうか。 なお、最後に付け加えたいのは、最初にも書いたように、自由律俳句資料は古書市場での流通が少ないのだが、奇跡のようなことが起こった。新宿の文学堂書店の御当主が高齢を理由に膨大な在庫を十年ほど前から順次、古書市場に放出してくれたのである。その中に前著『戦争俳句と俳人たち』に使用した資料もあったし、その後も自由律を含む多くの俳句雑誌がまとまった形で出品されてきた。前記の一碧楼の『海紅』、原鈴華の『碧雲』も十年分以上が入っていて、幸運にも落札できたのである。俳句雑誌は殆ど需要がないが、価値ありと判断して長年にわたり収集されてきた筈である。全体的な古書需要の減少の中で、ともすれば我々古本屋は目先の利益を追いやすいのだが、資料の価値を知り、何時か現れる顧客のための収集を怠らない古本屋の矜持を文学堂の在庫によって認識させられた。こうした努力がなければ資料は後世に残らないからだ。 ●本書の試し読みが以下のURLから可能です。

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |