■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第108号

。.☆.:* 通巻338・1月11日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

古本屋四十年(Ⅰ)

古書りぶる・りべろ 川口秀彦

古本屋になって四十年が経つ。それ自体はめずらしくはない。私

の場合、編集者六年、新刊書店員六年の後の転進で、編集者から古

本屋、新刊店員から古本屋という例はかなりあっても、両方とも経

験というのは多くないだろう。しかも営業場所を、開業した横浜で

19年、東京吉祥寺で8年半、神田神保町で11年、無店舗になり神奈川

の自宅で2年と移している。店舗を移転する人はいても、所属組合が

神奈川古書組合から東京古書組合、そして神奈川に出戻るという例

も他には聞かない。さらに私は、最初の三年間はあえて組合非加入

のアウトサイダーとしてやっていたから、成功した古本屋ではなく

とも、様々な環境での古本屋を経験してきている。話のネタには困

らない。まず開業の頃の話から始めよう。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7674

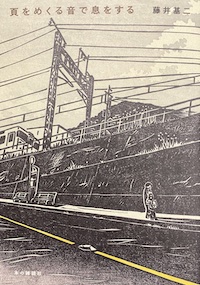

━━━━━━━━━【シリーズ 古本の読み方3】━━━━━━

「総ルビ」や「著者略歴」の効用――古本を分析書誌してみる(古本の読み方3)

書物蔵

初回、前回と、価値観のズレを読んだり、観点をズラして「読み

替え」たりした。今回は真正面から戦前古本のテキストを読んでみ

る。即物的な読み方、あるいは「分析書誌」と言ってもよいかもし

れない。

■戦前本は造りのルールが違う――例えば、パラルビvs.総ルビ

戦前本には、今の我々が知らない共通ルールがいくつかある。例

えば、新聞紙夕刊は記載発行日の発行でなく、前日の(夕方)発行

だったり、大正期まで辞書はイロハ引きだったり、ページ付けなど

も1冊の途中で何度も1から始められていたり。

ここでは、ふりがなのルールについて見てみる。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7936

書物蔵

本格的古本歴は15年ほど。興味は日本図書館史から近代出版史へ

移行し、今は読書史。

共書に『本のリストの本』(創元社、2020)がある。

ツイッター

https://twitter.com/shomotsubugyo (2009年~)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

くだん書房

靖文堂書店

司書房

西村文生堂

YouTube 東京古書組合

https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w

━━━━━━━━━【東京古書組合からお知らせ】━━━━━━

◆『アイデアブックス・新刊書籍内覧会』開催◆

場所 東京古書会館 2階情報コーナー

日時 2022年1月17日(月)・1月18日(火)

時間 10時~18時

入場無料

主催 アイデアブックス

ホームページ

https://www.ideabooks.nl/

◆「東京古書組合百年史展」 開催◆

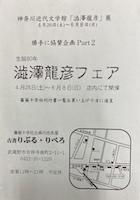

場所 市立小樽文学館 無料展示スペース

日時 2021年12月18日(土)~2022年2月13日(日)

時間 9時30分~17時(最終入館は16時30分まで)

休館日 毎週月曜日(1月10日を除く)

12月29日~1月3日、1月11日・12日、2月1日~4日

入場無料

ホームページ

http://otarubungakusha.com/exhibition/2021114096

━━━━━【1月10日~2月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2022/01/05~2022/01/13

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

-------------------------------

♭立川フロム古書市ご案内♭

期間:2022/01/05~2022/01/16

場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武(ビッグカメラ隣)

3階バッシュルーム(北階段際)

http://mineruba.webcrow.jp/saiji.htm

-------------------------------

新春東武古本まつり(栃木県)

期間:2022/01/06~2022/01/11

場所:東武栃木市役所店 1階 (栃木市万町9-25)

栃木駅(JR・東武)・新栃木駅(東武)より徒歩15分

-------------------------------

第44回古本浪漫洲 Part1

期間:2022/01/06~2022/01/08

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

東京愛書会

期間:2022/01/07~2022/01/08

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

-------------------------------

杉並書友会

期間:2022/01/08~2022/01/09

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第44回古本浪漫洲 Part2

期間:2022/01/09~2022/01/11

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

第44回古本浪漫洲 Part3

期間:2022/01/12~2022/01/14

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

オールデイズクラブ古書即売会(愛知県)

期間:2022/01/14~2022/01/16

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

http://www.hon-ya.net/

-------------------------------

趣味の古書展

期間:2022/01/14~2022/01/15

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

-------------------------------

第44回古本浪漫洲 Part4

期間:2022/01/15~2022/01/17

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

第44回古本浪漫洲 Part5(300円均一)

期間:2022/01/18~2022/01/20

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

さんちか古書大即売会(兵庫県)

期間:2022/01/20~2022/01/25

場所:さんちか三番街 さんちかホール

https://hyogo-kosho.com

-------------------------------

和洋会古書展

期間:2022/01/21~2022/01/22

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

五反田遊古会

期間:2022/01/21~2022/01/22

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

-------------------------------

中央線古書展

期間:2022/01/22~2022/01/23

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2022/01/27~2022/01/30

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

我楽多市(がらくたいち)即売展

期間:2022/01/28~2022/01/29

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

大均一祭

期間:2022/01/29~2022/01/31

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2022/02/03~2022/02/06

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2022/02/04~2022/02/05

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

ぐろりや会

期間:2022/02/11~2022/02/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

-------------------------------

杉並書友会

期間:2022/02/12~2022/02/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

フィールズ南柏 古本市 (千葉県)

期間:2022/02/12~2022/02/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国978書店参加、データ約612万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2022年1月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその338 2022.1.11

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================