■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第85号

。.☆.:* 通巻292・2月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、

イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ

お出掛け下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

北陸古本案内 その2

オヨヨ書林 山崎 有邦

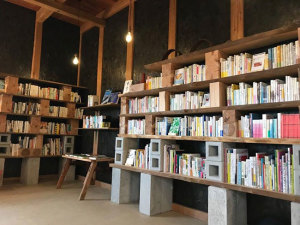

前回は石川県の古本屋について書かせていただきましたが、今回は

お隣、富山県の古本屋の紹介です。

東京から金沢に引っ越した数年の後、富山市・岩瀬の古道具屋

・スヰヘイ社さんから、ミニ古本市へのお誘いを受けました(そ

の古本市の、男の子が本を読んでいるイラストは、現在、細野晴

臣の本の表紙や、雑誌『POPEYE』のイラストなどでも活躍されて

いる富山出身の漫画家・堀道広画伯でした)。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5520

オヨヨ書林

https://oyoyoshorin.jp/

━━━━━━━━━【「文学カレー漱石」】━━━━━━━━━

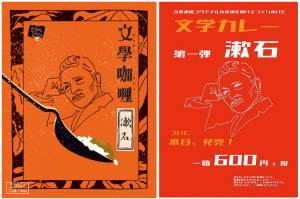

「文学カレー漱石」

コクテイル書房 狩野 俊

当店は高円寺にある、古本屋と居酒屋がいっしょになった店です。

今では珍しくないブックカフェの先駆けとして20年以上に渡り、こ

のような業態の店を営んでいます。文学にちなんだお酒やつまみを

楽しみながら、壁にある本を読むことも買うこともできます。当店

では1年前から夏目漱石の名を冠した、文学カレー「漱石」というも

のをお出ししています。そのカレーのことを書かせていただきます。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5513

コクテイル書房

http://koenji-cocktail.info/

ツイッター

https://twitter.com/cocktail_books

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

今月の古本マニア採集帖は休載となります。

━━━━━【2月10日~3月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

--------------------------

第三回ジュンク堂新春古書展(沖縄県)

期間:2020/01/18~2020/02/24

場所:那覇ジュンク堂 地下1Fイベント広場前

那覇市牧志1-19-29 D-NAHA ゆいレール 美栄橋駅 徒歩3分

--------------------------

第10回 戸田書店 古本・古書フェア(群馬県)

期間:2020/01/27~2020/03/15

場所:戸田書店 高崎店 高崎市下小鳥町438-1

--------------------------

イービーンズ古本まつり(レコード・CD市併催/宮城県)

期間:2020/01/30~2020/03/14

場所:宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 9階 杜のイベントホール

--------------------------

三省堂書店池袋本店古本まつり

期間:2020/02/04~2020/02/11

場所:西武池袋本店別館2階=特設会場(西武ギャラリー)

--------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2020/02/14~2020/02/28

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7

--------------------------

第6回 古書会館de古本まつり(京都府)

期間:2020/02/14~2020/02/16

場所:京都古書会館 3階 京都市中京区高倉通夷川上る

--------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2020/02/14~2020/02/25

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴンでの販売

--------------------------

倉庫会(愛知県)

期間:2020/02/14~2020/02/16

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

さよなら東急東横店 渋谷大古本市

期間:2020/02/20~2020/02/25

場所:渋谷駅 東急東横店西館8階 催物場

--------------------------

たにまち月一古書即売会(大阪府)

期間:2020/02/21~2020/02/23

場所:大阪古書会館 大阪府大阪市中央区粉川町4-1

--------------------------

ぐろりや会

期間:2020/02/21~2020/02/22

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://www.gloriakai.jp/

--------------------------

好書会

期間:2020/02/22~2020/02/23

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2020/02/27~2020/03/01

場所:JR浦和駅西口下車 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

URL:https://twitter.com/urawajuku

--------------------------

第22回フジサワ湘南古書まつり(神奈川県)

期間:2020/02/27~2020/03/11

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

藤沢市南藤沢2丁目1-1

--------------------------

城南古書展

期間:2020/02/28~2020/02/29

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

西部展

期間:2020/02/28~2020/03/01

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第14回 上野広小路亭古本まつり

期間:2020/03/02~2020/03/08

場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階

--------------------------

第93回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2020/03/04~2020/03/10

場所:くすのきホール

西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場

URL:https://tokorozawahuruhon.com/

--------------------------

東京愛書会

期間:2020/03/06~2020/03/07

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

--------------------------

オルデーズクラブ

期間:2020/03/06~2020/03/08

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

3月反町古書会館展(神奈川県)

期間:2020/03/07~2020/03/08

場所:神奈川古書会館1階特設会場

横浜市神奈川区反町2-16-10

--------------------------

古書愛好会

期間:2020/03/07~2020/03/08

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2020/03/12~2020/03/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

紙魚之會

期間:2020/03/13~2020/03/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第51回 鬼子母神通りみちくさ市

期間:2020/03/15

場所:雑司が谷 鬼子母神通り

URL:https://kmstreet.exblog.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは2月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年2月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその292 2020.2.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================