☆古本乙女の独りごと⑥ ある日の古本屋にてカラサキ・アユミ |

| 「あのぅ…ちょっとお尋ねしたいんですが…」 静寂に包まれた店内に響きわたる声。棚と棚の隙間から目を向けるとカウンター越しに店主に向かって話しかけながら歩み寄るサラリーマン風の男性客の姿があった。男性はあまり古本屋の空間に慣れていない様子でキョロキョロと辺りを見回している。その光景を目にした瞬間、私の中に独特な緊張感と好奇心の微風が吹きはじめた。 〝古本屋に行き慣れていないお客が古書店主に探している本の有無を尋ねる〟という状況に出くわす機会は意外と少ない。そして個人的にとても興味津々な場面でもある。(何か具体的に探す本があって古本屋に足を運ぶタイプでは無い私にとって、店主にアクションを起こして本の探索をするという手法を取るのは未知の感覚だったりするからだ。)果たしてその際、店主がその一見さんに対してどのような返答を渡すのか思わず気になって客とのやりとりを観察してしまうのだった。これまで私が遭遇した場面を全て挙げると文字数が足りなくなってしまうのでここでは割愛するが、大体が「いやぁ、うちにはそういった本はないですねぇ…」と味気なくやり取りが終わってしまうケースがほとんどだった。 さて、男性客は「車の運転が上手くなる本って置いてますか?」と店主に聞いた。一瞬沈黙の時間が流れた。すぐさま「それって実際に運転をすること以外方法が無いのでは…」と心の中で皮肉混じりなツッコミを入れた私はやはりお猪口程度の器しか持ち合わせていない人間だと後々痛感させられた。店主の返答はこうだった。「そうですねぇ…うちにはそういった専門的な運転指導の本はありませんが、運転に関してだけでなく何か物事を行う時に自信を持って取り組めるような気持ちになる為の指南書ならございます。確かその辺りに・・・そう、そちらの棚に色々と並んでおります。まぁどうでしょう、宜しければ是非ご覧になって見てください。」穏やかな口調でそう話しながら店主は斜め向かいの棚を指差した。男性客は軽く会釈して促されるまま棚を見始めた。私はさり気なく移動し、熱心に背表紙群を眺める男性の背後からチラリと棚を覗いた。そこには様々な自己啓発本が並んでいたのであった。なんと‼︎そうきたか‼︎と、道先案内人ならぬ古本案内人である店主の詩的な返答とそのプロフェッショナルぶりに惚れ惚れとしてしまった。結局その男性客の購入の有無を見届けないまま私は店を後にしたが、いやはや何とも小気味よいやり取りを見聞きさせて貰ったなと大大大満足であった。 やっぱり古本屋はドラマティックだ‼︎‼︎‼︎‼︎‼︎(輝)

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

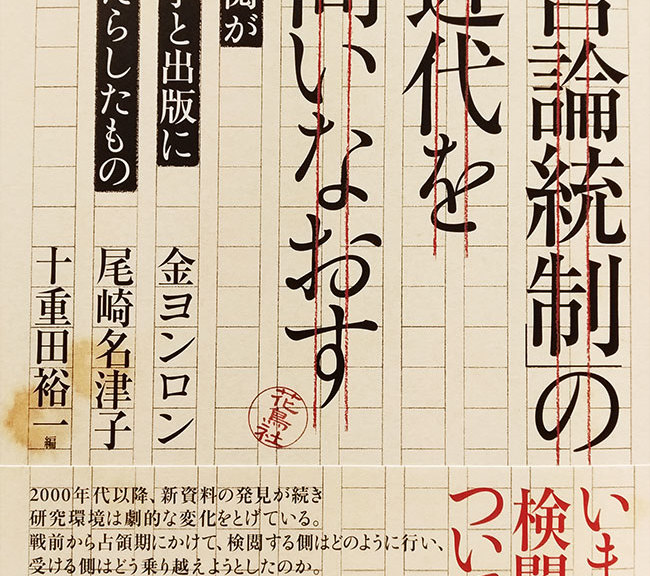

『「言論統制」の近代を問いなおす:検閲が文学と出版にもたらしたもの』

『「言論統制」の近代を問いなおす:検閲が文学と出版にもたらしたもの』金ヨンロン |

| 本書の構想は、2018年1月26日に十重田裕一氏の企画で開かれた「国際検閲ワークショップ」(於早稲田大学)が切掛けになっている。その場に集まった5人の若手研究者はその後も議論を重ね、互いの論文を読み合った。企図したのは、戦時中の内務省検閲、占領期のGHQ/SCAP検閲に関するこれまでの研究成果を踏まえたうえで、新たな研究の方向を模索することであった。「新しい研究の方向」とは何かは本書を通して論じているが、せっかく自著を語る機会を得たので、編者の一人として簡単に振り返ってみたい。

今回自著を語るにあたって、改めて読者の立場になって読み直そうと思った。しかし、当然ながら編者・筆者は、それまで何度も読者の読みを想定して本書を読んでいる。未知の読者、たまには具体的な読者の顔を浮かべ、繰り返し読んでは修正と加筆を行ない、過去に使われていた差別的表現に注をつけながら書物に仕上げたのだ。そう考えると、文章を書き、出版するプロセスにおいて表現者が完全に「自由」であることは不可能ではないか、程度の差やレベルの違いはあっても「制約」はつきまとうものだ、と思えてくる。まして本書で扱う「近代」は戦争が絶えず、制度としての検閲まであった時代であるから、表現・出版にまつわる「制約」がどれほど厳しいものだったか、想像するだけで息苦しくなる。 表現者は文章を書きながらも、そして脱稿した原稿を読み返す際にも、検閲者の立場になりかわっていただろう。自分の書いた文章によって困るかもしれない編集者の面々も思い浮かんだはずだ。一方で、そうして生まれた表現を目の前にした検閲者も、表現者の心中を探るために何度も表現者の身になってみたり、その表現が及ぼす影響を検討するために読者の立場をなぞったりしたであろう。つまり、日本の近代は言論が厳しく弾圧された時代だったと片付けるのは難しくないが、そこにいた人々が極めて複雑に言論統制にかかわっていて、現場の「制約」も様々に重なっていたことを明らかにするのは容易でない。このような意識を本書の筆者たちは共有していたと思う。 出版警察体制のもと、公共図書館の職員は言論統制に加担したのか、それとも抵抗したのか。書庫で忘れられていた事務文書はそのような線引きを不可能にすると牧義之氏は述べている。表現者であると同時に表現を規制する側にいて、児童文化の統制に大きく関与した佐伯郁郎に注目した村山龍氏と、岩波文庫が受けた検閲処分の内容を通して、本を刊行するために奮闘する出版社側と書き手との間の緊張関係を想像させた尾崎名津子氏の論考もこのような「統制」現場の実情を再照明する。占領期の検閲を扱った金ヨンロンは、占領される側にいた日本人が、占領する側の検閲方針にしたがって文章を読む営為を特殊な読書プロセスとして捉えた。しかし、検閲される側に「日本人」でなく「在日朝鮮人」を置くとどうなるか。在日朝鮮人文学の巨匠・金達寿を取り上げ、彼の表現を不自由にしたのが占領側の検閲だけではなく、在日朝鮮人コミュニティーという表現者が属していた内部の、見えない圧力でもあったことを逆井聡人氏は明らかにした。 制度としての「検閲」が無くなり、「検閲」という言葉が無くなったとしても、文章を書く現場、それを出版して流通させる現場、それを読む読書の現場から完全に「制約」が無くなることはない。だからこそ「統制」が行われる現場の複雑性に注目することには今日的な意義もあるだろう。ただし、この本がタイムリーに刊行されたと思う読者がいるなら、それは喜ぶべきでないのも確かだ。

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

戦前の愛書家、古本者の全体像は本書から――『昭和前期蒐書家リスト―趣味人・在野研究者・学者4500人』

戦前の愛書家、古本者の全体像は本書から――『昭和前期蒐書家リスト―趣味人・在野研究者・学者4500人』トム・リバーフィールド |

| ブログ「書物蔵―古本オモシロガリズム」の記事「蒐書家(ブックコレクター)人名事典の提唱及び作り方について」(https://shomotsugura.hatenablog.com/entry/20140428/p3)に触発され、実際に人名事典の執筆を進めている過程の副産物、それが本書(全174頁)である。一言でいうと、昭和前期の各種蒐書家名簿を統合したリストで、この夏お会いした同好の士に勧められたことから、急ぎ同人誌として出版することにした。人名事典の前段階であるため情報量は少ないが、これだけの人数の戦前の愛書家、古本者を一望できる資料は初めてだろうと思う。

今回統合できた名簿は下記の6種である。 これらをExcelに入力して延べ約5000人、重複は慎重に数えると600人前後だったので、収録者数はおよそ4400人(副題の4500人より100人減)。重複をいとわず掲載したのは「誰がどの名簿に掲載されているか」を示すためである。結果、リスト本体は全111頁となった。 ・入手法 今回は5部、「日本の古本屋」サイトに申し込んでいただければ抽選で当選した方に無料進呈いたします。 なお、本書は取り扱っていませんが、私が近現代出版史に関する原稿を寄せている同人雑誌『二級河川』は https://kinyuukai.booth.pm/ から購入可能です。 金沢文圃閣

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

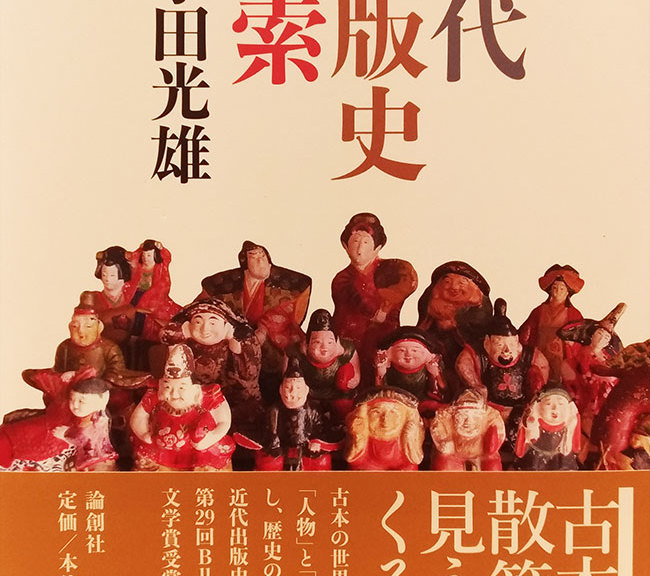

『近代出版史探索』

『近代出版史探索』小田光雄 |

| 『近代出版史探索』は拙ブログ「出版・読書メモランダム」において、2009年9月から現在に至るまで、「古本夜話」のタイトルで1000編近く連載してきた最初の200編を収録している。 これも「自著を語る」で紹介した前著『古本屋散策』が短編集とすれば、『近代出版史探索』は連作長編として書かれ、すべてがリンクしていくという構成である。すでに1200編ほどを書き、来年の早いうちにはひとつの目安であった「千一夜」を、ようやく迎えることができるだろう。 しかしながら、この10年以上に及ぶ書き下し連載は近代出版史をコアとしているけれど、必然的に近代文学史、思想史にも連鎖し、400字詰で7000枚に及んでしまった。それもあって書き継いでいても、この連載の単行本化は難しいし、現実的に無理ではないか、ネットで読まれることで満足すべきではないかと考えていたのである。またこれはいうまでもないが、私の著作は売れないし、書評も出ないことが定着してしまったように思われたからだ。 それは『古本屋散策』も同様で、今年の5月刊行だが、現在に至るまで、新聞や雑誌にひとつの書評も見ていないし、紹介もほとんど目にしていない。そのような個人的出版状況もあり、『近代出版史探索』を上梓することはできないだろうと諦めていたのである。 だがまったく書評が出なかったにもかかわらず、選者の鹿島茂氏の目にとまり、思いがけずに「第29回Bunkamuraドゥマゴ文学賞」を受賞するという幸運に恵まれた。それはひとえに鹿島氏の選者としての「忖度」と、「ドゥマゴ文学賞」の「ユニークな基準」がロートレアモンの詩句のようにリンクしたことによって実現したのである。 それを受けて、受賞に応えるためには『古本屋散策』と併走して書き続けてきた「古本夜話」を、『近代出版史探索』として上梓すべきだという思いに駆られてしまった。そのことを論創社の森下紀夫氏に話したところ、受賞に合わせ、まず第1巻を出そうと快諾してくれた。そうして全速力で編集が進められ、10月16日の授賞式日に見本が届けられて、鹿島氏とドゥマゴ文学賞事務局に手渡すことができたのである。まさに受賞の賜物であり、記念すべき第1巻の刊行となった。 この機会を得て、『近代出版史探索』の意図を明かせば、これは新たな近代出版史を提出することによって、伊藤整の『日本文壇史』という近代文学史、並びに山口昌男の新たな近代文化史といっていい『「敗者」の精神史』『「挫折」の昭和史』『内田魯庵山脈』などの歴史人類学を架橋させたいという秘めたる思いをベースとして書き始められている。 もちろん近代出版史の森は奥深く、謎に満ち、1200編ほど書いたところで、九牛の一毛にも及ばないことは十分に承知しているけれど、『近代出版史探索』の試みは、従来の出版史のみならず、文学史や思想史をいささかなりとも異化させていくはずである。そのような意図と目的を内包し、ここにその第1巻が出されたわけだが、売れない著者と小出版社のコラボレーションゆえに少部数で、消費税を含めると、6600円という高定価になってしまった。 本当に読者に対し気軽に購入をお願いする価格ではないので、図書館へのリクエストを期待したい。第1巻が500部売れれば、何とか第2巻が出せると思う。本来であれば、第6巻までと書きたいけれど、現在の出版状況は、そのような予断を許さないほど深刻である。続刊の行方はどうなるであろうか。 〈付記〉 『古本屋散策』における戦後の私的読書体験、『近代出版史探索』を通じての戦前の出版史を重ね合わせ、近代日本の出版と読書の意味をたどる。 『近代出版史探索』小田光雄 著 |

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

〈未来趣味 増刊 横田順彌追悼号〉紹介

〈未来趣味 増刊 横田順彌追悼号〉紹介日本古典SF研究会会長 北原尚彦 |

| 横田順彌さんはSF作家であり、かつ明治研究家でした。そして何より、古本が大好きで古書研究家でもありました。 そんな横田さんが、2019年1月に亡くなりました。横田さんを中心に活動してきた日本古典SF研究会の会長をわたくし北原尚彦が務めていた関係で、蔵書の整理や追悼行事を全て率いることになりました。 追悼行事は、10月11日(金)に偲ぶ会を、同日から19日(土)まで東京古書会館で追悼展示を行なうことに決定。そして偲ぶ会当日に配布するために、追悼冊子を製作することも決まりました。それが〈未来趣味 増刊 横田順彌追悼号〉です。 まず、何はなくとも横田さんと交流のあった方々から、追悼のお言葉を頂かねばなりません。ちょっと無理かな、と思われるような方にも、一通りお願いしました。結果的に、予想以上にたくさんの方々から原稿を頂くことができました。これはやはり、横田さんの人徳でしょう。 後半は古典SF研関係の部として、まずは会員からの追悼の言葉を集めました。身近にいた者たちとして、多方面から横田さんの人となりについて証言することができたと思います。 最後に資料として、横田さんが日本SF大賞や日本推理作家協会賞を受賞した際の言葉や選評など。そして追悼冊子には欠かせない、著作目録。最初は全著作の書影と目録のどちらかをという話だったのに、結局は両方になってしまいました。しかも書影はせっかくだから巻頭にカラーで載せよう、それなら横田さんのアルバムから色々な写真も載せよう……と、てんこ盛りになっていきました。 しかも編集作業の末期になって、横田さんの『近代日本奇想小説史 明治篇』を編集した川村伸秀氏から、横田さんが自作について語ったインタビューがあることを聞き、それも急遽収録させてもらうことにしました。 そのおかげで、270ページの「冊子」と呼んでいいのか分からない、(自分たちで言うのもなんですが)立派なものができあがりました。「こんなことがやりたいよね」「あんなことができたらいいよね」ということは、ほぼ全てやり尽くしました。

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

2019年11月11日 第286号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第82号

。.☆.:* 通巻286・11月11日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、

イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ

お出掛け下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

第二回 古本屋稼業十年目の呟き

善行堂 山本善行

物を集めて喜ぶというのには何か意味があるのではないか。それ

が男性に多いということにも意味があるのだろう。男が生きていく

上で抱えるストレスの種類と関係があるのかも知れない。とにかく、

本に限らず、集める人は周りに多くいるし年々増えているようにも

思う。私は、集めるのを楽しんでいる、あるいは苦しんでいる人たち

の話を聞くのが好きだ。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5296

山本善行

2009年、銀閣寺近くに「古書善行堂」を開店する。

著書に「古本泣き笑い日記」「関西赤貧古本道」「漱石全集を買

った日」など。

雑誌「APIED」と関西ジャズ情報誌「WAY OUT WEST」に連載中。

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第11回 磯貝一さん 「ことば」のルーツを探るひと

南陀楼綾繁

古本マニアの方々に話を聞くという連載をやっていながら、いま

の私自身はすっかりその世界から遠ざかっている。古書会館の即売

会にもめったに行かないし、以前は毎月何冊も届いていた古書目録

で注文することもない。いっぱしのコレクターになりたいという夢

が潰えたぶん、真っただ中にいる人の話を客観的に面白く聴くこと

ができるのかもしれない。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5307

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━━━━━━━━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━

第29回 Bunkamura ドゥマゴ文学賞 受賞記念

『古本屋散策』 著者 小田光雄 さん トークイベント開催!

「日本の古本屋」メールマガジンでも何度か小田さんの著書を

紹介しておりましたが、この度、『古本屋散策』がドゥマゴ文学賞

を受賞いたしました。

日本の古本屋メールマガジン『古本屋散策』

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4995

この受賞を記念してトークイベントを開催することになりました。

トークイベントは、以下の日程にて開催いたします。

日時 12月7日(土)14時~

場所 東京古書会館 にて

定員 抽選で50名様

参加費 無料

申込受付中

詳しくは以下のホームページまで

http://www.kosho.ne.jp/event/2019/index.html

━━━━━【11月10日~12月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

--------------------------

丸善秋の古書市 (鹿児島県)

期間:2019/10/12~2019/11/20

場所:丸善天文館店 地下3階特設会場 鹿児島誌中町3-15

--------------------------

イービーンズ古本まつり(レコード・CD市 併催)(宮城県)

期間:2019/10/24~2019/12/08

場所:宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 9階 杜のイベントホール

--------------------------

第13回 カジル横川古本市(広島県)

期間:2019/10/28~2019/11/10

場所:横川駅前フレスタモール カジル横川1階通路

広島市西区横川町3-2-36 JR横川駅隣接

--------------------------

マルイファミリー海老名古本市(神奈川県)

期間:2019/10/30~2019/11/19

場所:マルイファミリー海老名 4階 特設催事場

神奈川県海老名市中央1-6-1

--------------------------

第10回 上野広小路亭古本祭り

期間:2019/11/11~2019/11/17

場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階

--------------------------

第21回図書館総合展・古書販売(神奈川県)

期間:2019/11/12~2019/11/14

場所:パシフィコ横浜 展示ホールD 横浜市西区みなとみらい1-1-1

--------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2019/11/14~2019/11/17

場所:JR浦和駅西口さくら草通り徒歩5分マツモトキヨシ前

URL:https://twitter.com/urawajuku

--------------------------

五反田遊古会

期間:2019/11/15~2019/11/16

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

--------------------------

第59回 名鯱会(愛知県)

期間:2019/11/15~2019/11/17

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

第16回 東京蚤の市

期間:2019/11/15~2019/11/17

場所:国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン

東京都立川市緑町3173

URL:http://tokyonominoichi.com/2019_autumn/

--------------------------

第49回 鬼子母神通りみちくさ市

期間:2019/11/17

場所:雑司が谷 鬼子母神通り

URL:https://kmstreet.exblog.jp/

--------------------------

第90回シンフォニー古本まつり(岡山県)

期間:2019/11/20~2019/11/25

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

--------------------------

趣味の古書展

期間:2019/11/22~2019/11/23

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

中央線古書展

期間:2019/11/23~2019/11/24

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

新宿西口古本まつり

期間:2019/11/23~2019/11/28

場所:東京都交通広場 新宿駅西口地下各線改札口徒歩30秒

(京王百貨店の横地下1階です)

--------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2019/11/28~2019/12/01

場所:JR浦和駅西口さくら草通り徒歩5分マツモトキヨシ前

URL:https://twitter.com/urawajuku

--------------------------

和洋会古書展

期間:2019/11/29~2019/11/30

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

西部展

期間:2019/11/29~2019/12/01

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第11回 上野広小路亭古本祭り

期間:2019/12/02~2019/12/08

場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階

--------------------------

第92回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2019/12/04~2019/12/10

場所:くすのきホール

西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場

--------------------------

歳末・古書赤札市

期間:2019/12/05~2019/12/08

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

書窓展(マド展)

期間:2019/12/06~2019/12/07

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

博物館古書市(愛知県)

期間:2019/12/07~2019/12/15

場所:名古屋市博物館 名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1

--------------------------

12月反町古書会館展(神奈川県)

期間:2019/12/07~2019/12/08

場所:神奈川古書会館1階特設会場

--------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2019/12/12~2019/12/15

場所:JR浦和駅西口さくら草通り徒歩5分マツモトキヨシ前

URL:https://twitter.com/urawajuku

--------------------------

新興古書大即売展

期間:2019/12/13~2019/12/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

立川フロム古書市

期間:2019/12/13~2019/12/27

場所:フロム中武3階バッシュルーム(北階段際)

立川駅北口徒歩5分、ビッグカメラ隣

--------------------------

第3回 文博ろうじの古本まつり 前まつり(さきまつり)(京都府)

期間:2019/12/13~2019/12/15

場所:京都文化博物館内「ろうじ店舗」

京都府京都市中京区三条高倉上る

URL:http://koshoken.seesaa.net/

--------------------------

杉並書友会

期間:2019/12/14~2019/12/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第16回 つちうら古書倶楽部の古本まつり(茨城県)

期間:2019/12/14~2019/12/22

場所:茨城県土浦市大和町2-1 パティオビル1F

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは11月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2019年11月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその286 2019.11.11

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

第二回 古本屋稼業十年目の呟き

第二回 古本屋稼業十年目の呟き山本善行 |

| 物を集めて喜ぶというのには何か意味があるのではないか。それが男性に多いということにも意味があるのだろう。男が生きていく上で抱えるストレスの種類と関係があるのかも知れない。とにかく、本に限らず、集める人は周りに多くいるし年々増えているようにも思う。私は、集めるのを楽しんでいる、あるいは苦しんでいる人たちの話を聞くのが好きだ。

最近も工作舎から、四方田犬彦さんの『女王の肖像』という本が出たが、副題が「切手蒐集の秘かな愉しみ」、帯には「実はまだ切手を集めているのです。」とある。私は、すぐに注文して店に並べた。人が集め続けるという心理に興味があるし、お客さんに読んでもらうことで何か感じてもらえると思ったのだ。古本屋にぴったりの本だと思った。集める人が増えていけば、本を集める人も増える、そう都合よく考えたい。 十年前、自分の集めてきた本を、全部売ってもいいと思えたことで、古本屋を始めることができた。毎日のように古本屋に行き、迷いながら買った本は、全部自分自身のような気がして、残しておきたかったが、それらを店に並べてお客さんに見てもらい、色々話しながら買ってもらえるとしたら、それもまた第二の人生にもなるだろうし、楽しいだろうと思ったのだ。本への執着が人一倍強かった私は、全部売るんだと決心しないと、古本屋にはなれなかった。 私の店には、例えば、青山二郎の装幀を全部集めようとしている人、和田誠の著書を集めている人、泉鏡花の本を探している人など、いろんな人たちがやってくる。私はその手伝いをすることで、その人たちのこだわりなどにも触れることになる。今は売る側に回った私だけれど、お客さんのコレクション話を聞いたり、本を探したりしているうちに、元々あった私のコレクション魂に、ちょろちょろと火がつき始めた。 それでは、どのような本が、私の本棚に並んでいるか、本棚の前の椅子に腰掛けて、少しだけ見てみよう。 『ラムネの日から』。黒瀬勝巳の詩集なのだが、「あわわん」の詩人、長谷川進への献呈署名本。この詩集は店に置き値段も付けていたが、売れなかった。

山本善行 |

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

第11回 磯貝一さん 「ことば」のルーツを探るひと

第11回 磯貝一さん 「ことば」のルーツを探るひと南陀楼綾繁 |

| 古本マニアの方々に話を聞くという連載をやっていながら、いまの私自身はすっかりその世界から遠ざかっている。古書会館の即売会にもめったに行かないし、以前は毎月何冊も届いていた古書目録で注文することもない。いっぱしのコレクターになりたいという夢が潰えたぶん、真っただ中にいる人の話を客観的に面白く聴くことができるのかもしれない。

今回登場いただく磯貝一さんは、複数の古本屋さんから「あの人に取材してほしい」と名前が上がるほどで、ツイッターでの発信も盛んだ。私も、古本関係のトークイベントで何度かお見かけしたことがある。取材を申し込むのが遅くなったのは、磯貝さんが今年4月の杉並区議会議員選挙に立候補され、忙しそうだったからだ。それにしても、古本と議員がうまく結びつかない。 「区民のスマホ利用を推進したり、中央線文士など杉並区ゆかりの作家の作品をデジタル化するなどを政策に掲げたりましたが、落選しました。ネット(ブログ)だけの活動でどれぐらい票が得られるかを実例として示したかった。供託金は戻ってきたし、いろんな体験ができたので後悔はしていません」と磯貝さんは笑う。 1959年、父の転勤先の山口県下関市で生まれる。2歳で実家のある浅草に戻り、そこで育つ。 幼稚園の頃は、家にある童話全集を母に読んでもらったり、雑誌『少年』で手塚治虫の『鉄腕アトム』を読んだりする。小学校に入ると、江戸川乱歩や『ナルニア国ものがたり』を読む。高学年では床屋に置いてあった貸本マンガがきっかけで、『COM』や『ガロ』を読むように。 磯貝さんは、ほかにも特異な読書体験をしている。詩人の谷川雁が筑豊炭鉱闘争から離れ、創設に参加した「ラボ教育センター」で、母がチューター(指導員)をしていたことから、磯貝さんも小学生で英語教育を受けた。その教材の本には文学の名作が収録されていたのだ。 中学の同級生には、のちに弥生美術館の館長になる鹿野琢見の次男がいた。 大学では日本近代思想史を専攻。小学生の数年間で、安田講堂の攻防、大阪万博、三島由紀夫の自決、あさま山荘事件など大きな出来事を見たことから、反社会的なものへシンパシーが生まれ、アナキズムに強い関心を持ったという。 古本屋通いを本格的に開始したのは、2011年の東日本大震災のあと。 そして5年前、大きな出来事が起こる。悪性リンパ腫が見つかったのだ。5年生存率が55パーセントと云われ、死を覚悟している。 磯貝さんは今年から、ヤフオクで全額募金のチャリティ・オークションを行なっている。売れた本はYahoo!基金を通じて非営利団体に寄付され、被災地復興などの活動に利用されるという。 選挙への立候補もそうだが、震災と病気を経てからの磯貝さんは、これまでの経験を生かして、本と社会をつなげようとしている。その根底には、「ことば」への信頼があるのだろう。

磯貝さんツイッター

南陀楼綾繁 ツイッター

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |

2019年10月25日 第285号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その285・10月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『戦時下の映画──日本・東アジア・ドイツ』について

岩本憲児

2.ネット文化資源を作るガイドたるべく 岡田一祐

3.私的古本屋店主考 カラサキ・アユミ

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

『戦時下の映画 日本・東アジア・ドイツ』について

岩本憲児

本書に関しては「編者の一人として語る」ことになるが、そのま

えに、本書より先に刊行された森話社の「日本映画史叢書」につい

てふれておきたい。この叢書の企画と編纂にも私は関わっており、

全15巻が完了したとき、書評紙で「戦争に関わるテーマが多い」と

書かれたことがある。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5221

『戦時下の映画──日本・東アジア・ドイツ』岩本憲児・アン ニ編

森話社刊 本体:4500円+税 好評発売中!

http://www.shinwasha.com/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(232)】━━━━━━━━━

ネット文化資源を作るガイドたるべく

岡田一祐

『ネット文化資源の読み方・作り方 図書館・自治体・研究者必携

ガイド』(文学通信)という本を刊行した。タイトルの「ネット文

化資源」とは、インターネット上で公開される文化資源のコレクシ

ョンを手短に言ってみたものである。 最近話題のデジタルアーカイ

ブのほか、インターネット上で文化資源のコレクションを構築する

ことに関わる内容について紹介しているものだ。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5241

『ネット文化資源の読み方・作り方 図書館・自治体・研究者必携ガイド』

岡田一祐 著 文学通信 刊 定価:本体2,400円(税別) 好評発売中!

https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-14-2.html

━━━━━━━━━【古本乙女の独り言⑤】━━━━━━━━━━

私的古本屋店主考

カラサキ・アユミ

学生時代、当時複数通っていた古本屋の中でもとりわけ〝堅い独

特な緊張感〟を漂わせる一軒があった。均一本が詰め込まれた底の

浅い木箱等を地面にテトリスのように配置した店先、開け放たれた

入り口をくぐると出迎えてくれたのは昼間でも薄暗い店内だった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5228

ツイッター

https://twitter.com/fuguhugu

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『未来趣味 増刊 横田順彌追悼号』

発行:日本古典SF研究会 頒価:2,000円

http://seirindousyobou.cart.fc2.com/

『近代出版史探索』小田光雄 著

論創社 価格:6000円+税 好評発売中!

http://ronso.co.jp/

『「言論統制」の近代を問いなおす 検閲が文学と出版にもたらしたもの』

金 ヨンロン(編)尾崎 名津子(編)十重田 裕一(編)牧 義之(執筆)

村山 龍(執筆)逆井 聡人(執筆)

発行:花鳥社 価格 3,200円+税

https://kachosha.com/books90983211/

古本乙女の独り言⑥

ある日の古本屋にて

カラサキ・アユミ

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

10月~11月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2019年11月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその285 2019.10.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================