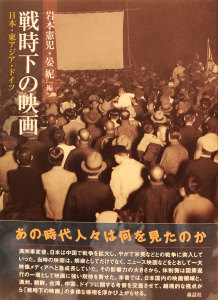

『戦時下の映画 日本・東アジア・ドイツ』について岩本憲児 |

| 本書に関しては「編者の一人として語る」ことになるが、そのまえに、本書より先に刊行された森話社の「日本映画史叢書」についてふれておきたい。この叢書の企画と編纂にも私は関わっており、全15巻が完了したとき、書評紙で「戦争に関わるテーマが多い」と書かれたことがある。拾い出してみると、『日本映画とナショナリズム1931-1945』(第1巻)、『映画と〈大東亜共栄圏〉』(第2巻)、『映画のなかの天皇 禁断の肖像』(第9巻)、『映画と戦争 撮る欲望/見る欲望』(第10巻)、『占領下の映画 解放と検閲』(第11巻)があり、第10巻を除き他は私の編著である。

叢書完結(2011年)のあと、『日本映画の海外進出 文化戦略の歴史』を編纂(2015年)、ここでも私は映画史初期から戦時下までを俯瞰して執筆した。このように、「日本映画史叢書」を機に、もともとモダニズム映画・芸術を研究テーマにしていた私の関心は「戦争の時代の日本」へ移ってきた。 ところで、「戦時下の映画」という書名を一般読者が目にするとき、イメージとして真っ先に浮かぶのは映画作品のことだろう。ついで、監督の名前や俳優の顔が浮かんでくるだろう。すると、本書は一般読者のイメージとそれに伴う期待をはぐらすことになるかもしれない。とりわけ、日本映画に関する前半(第一部)の各論は、具体的な対象を中心に論じていないからである。 書名の「戦時下」とは日中戦争に端を発し、太平洋戦争へと至る時期、広くは1931年の満洲事変から1945年の戦争終結期(いまでは「アジア・太平洋戦争」)までを対象とした。次に「映画」であるが、本書では、「あとがき」に記したように、「アジア・太平洋戦争期、映画はどのように時代と関わり、時代に対応してきたのだろうか」を大きな括りとした。国内の課題としては、戦時体制がもたらした「映画界」の変化と対応に重点を置き、これまで論じられることの少なかった領域へ眼を向けた。 すなわち第一部「戦争の時代と映画」には6本を収録――順に「「映画戦」への遠い道程」(岩本)、「映画統制構想の展開と映画工作」(加藤厚子)、「戦ふ映画館」(近藤和都)、「日中戦争下の農村巡回映画の活動」(平賀明彦)、「教化映画か教材映画か」(渡邊大輔)、「戦時下の映画ジャーナリズム」(古賀太)など。戦時下では日本映画界が海外へ、とりわけ中国や東南アジアへ、国策に協力するかたちで否応なく対峙していくことになったため、後半の第二部「越境する映画」には8本を収録した――「初期満映について」(上田学)、満映の「『東遊記』論」(門間貴志)、「朝鮮映画の戦時体制」(鄭琮樺)、「越境する植民地劇場」(李相雨)、「映画と台湾総督府の南進政策」(李道明)、「占領下の上海映画と日本映画」(晏妮)、「”大東亜の歌姫“李香蘭の表象性」(秦剛)、「ドイツの銀幕における〈大東亜戦争〉」(ハラルト・ザーロモン)など。 第二部の「越境性」は当時の映画界が担った大きな課題である。一方に<日本帝国の拡張と膨張>を抱え込み、片方に<プロパガンダと侵略>を背負い込んだ日本映画はどのように対応したのだろうか、そして周辺諸国はどのように反応したのだろうか。なお、戦時下の日本映画界は国策と厳しい検閲に縛られながら、海外で日本映画の普遍性とは何かという問題にも直面した。編者の一人、晏妮をはじめ、現代の中国・韓国・台湾・ドイツの研究者たちにも執筆の協力を仰ぎ、本書ができあがったのである。 『戦時下の映画──日本・東アジア・ドイツ』岩本憲児・アン ニ編 |

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |