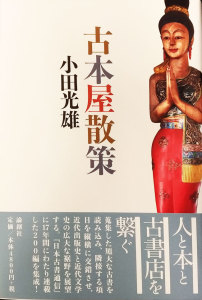

『古本屋散策』小田光雄 |

| 『古本屋散策』は『日本古書通信』に2002年から18年にかけて、同タイトルで連載した200編を集成し、一本にまとめたものである。 このように長く連載していると、話が古本のことゆえに、どうしてもかつて古本屋で買い求め、読んだ本が中心になってしまう。そのためにまだ学生だった1960年代から70年代にかけての本への言及が多い。また連載中にも馬齢が重なり、それらの時代も半世紀前で、時が流れても、学成り難しと実感してしまう。 それでも書き続けていると、私たち戦後生まれの世代にとって幸いだったのは、多くの日本、外国文学全集、思想大系、それらの新しいシリーズやアンソロジーなどが出されていたことであろう。まだ当時は岩波文庫、新潮文庫、角川文庫がメインだったし、文学や思想に関しては限られていたので、その代わりの役割を全集や大系やアンソロジーが務めていたことになる。 『古本屋散策』において言及した主なものを順番に挙げてみる。桃源社『世界異端の文学』、河出書房『人間の文学』、集英社『世界文学全集』『世界の文学』、学藝書林『全集・現代文学の発見』『全集・世界文学の発見』『ドキュメント日本人』、平凡社『世界名詩集大成』『現代人の思想』などである。 これらの他にタイトルは挙げたけれど、章を立てて論じられなかったのは、筑摩書房の『現代日本思想大系』や『戦後日本思想大系』で、この二つのシリーズは全巻ではないけれど、図書館にも常備されていたし、大半を読んでいる。とりわけ前者では松田道雄編『アナーキズム』、橋川文三編『超国家主義』、後者では吉本隆明編『国家の思想』、埴谷雄高編『革命の思想』などは忘れ難い。もちろんこちらもまだ十代だったので、理解に関しては赤面物だというしかないし、タイトルからしても、そのような時代だった。また友人たちの下宿やアパートの本棚にも、この二つのシリーズの何冊かが必ず見出されたのである。それらの類書も多く出版されていたことはいうまでもないだろう。 日本は1970年代半ばに初めての消費社会を迎えようとしていたが、まだサブカルチャーは正面から論じられていなかったし、現在のような文庫や新書全盛の出版市場ではなかった。だからこそ、多くの日本、外国文学全集、思想大系、それらの新しいシリーズやアンソロジーも刊行され、次代の読者を育てていたといえよう。 『古本屋散策』 小田光雄 著 |

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |