■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第129号

。.☆.:* 通巻380・10月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

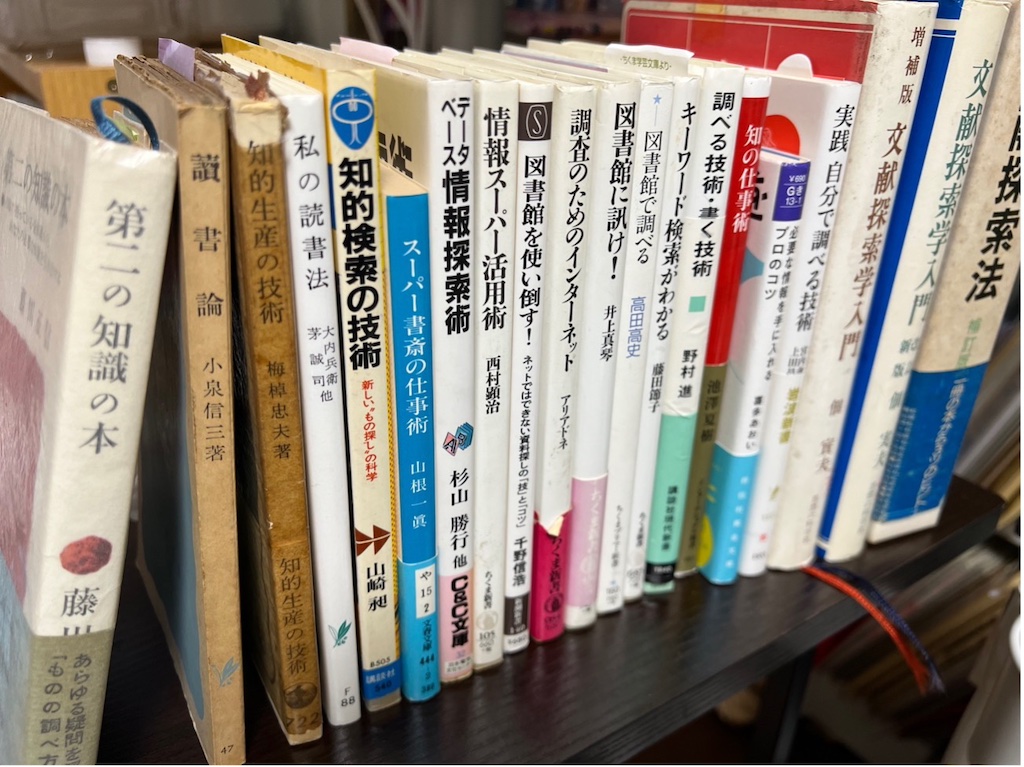

━━━━━━━━━━━【調べる古本1】━━━━━━━━━━━━

過去の調べ本 『第二の知識の本』『文献探索学入門』

書物蔵

■前口上

魂の双子が『調べる技術』(皓星社、2022)なる本を書いて当たった

ので(東京堂で何度かベストセラー入りし、公称3万部)、その余勢を駆

り、自分も調べ物関係の「古本」を紹介する連載を日本の古本屋メルマ

ガに載せることになりました。〈調べの古本〉と、〈古本の調べ〉の両

方について半年ほど連載します。具体的には、代表的な調べものの本の

回顧と、いま売っている古本の見つけ方、買い方といったところ。

■古本マニアをやっていると思いつく

いままで30年ばかり古本マニアをやってきたので、わりとすぐ「いま

までも同種の本があったよね」「そういえば、アレとかアレとか、この

本と同じ」と思いつく。

『調べる技術』は要するに、司書なら誰でも多少は実践しているちょっ

とした調べ(=レファレンス)の技法(参照技法)を、一般向けに書いた

もの。「自分の専門外のことを、少しだけ、けれどちゃんと調べたい(参

照したい)場合、どうすればよいか、そのノウハウを書いた本」といった

ところ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12363

※当連載は隔月連載です

X(旧Twitter)

https://twitter.com/shomotsubugyo

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見18】━━━━━━━━━

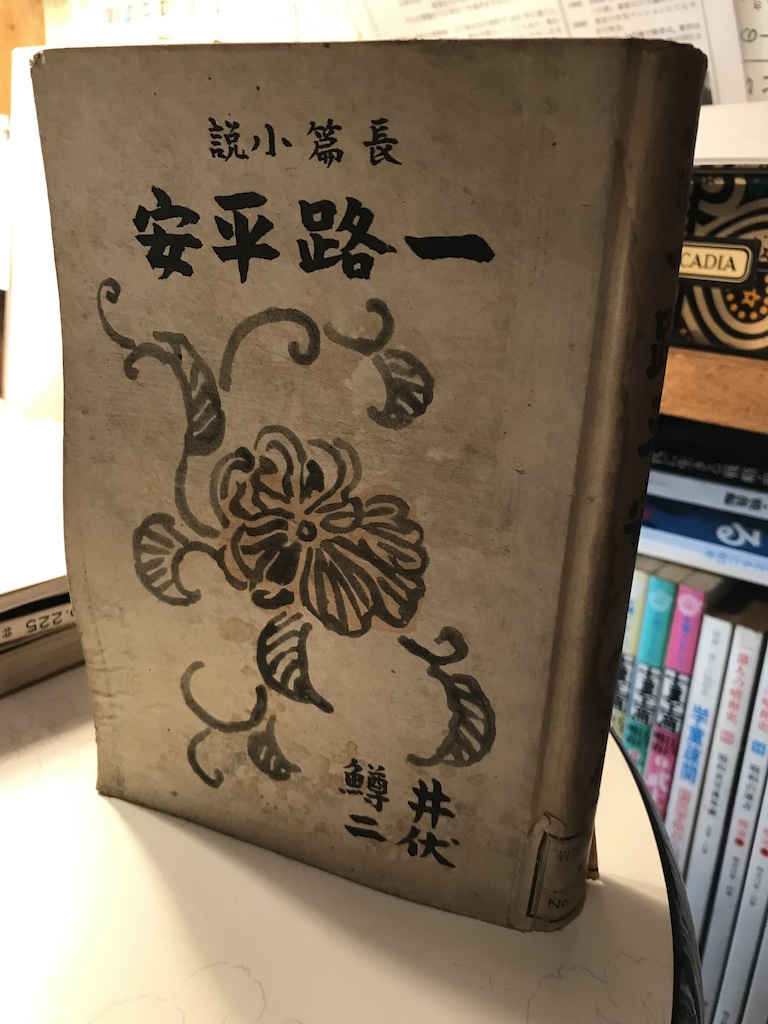

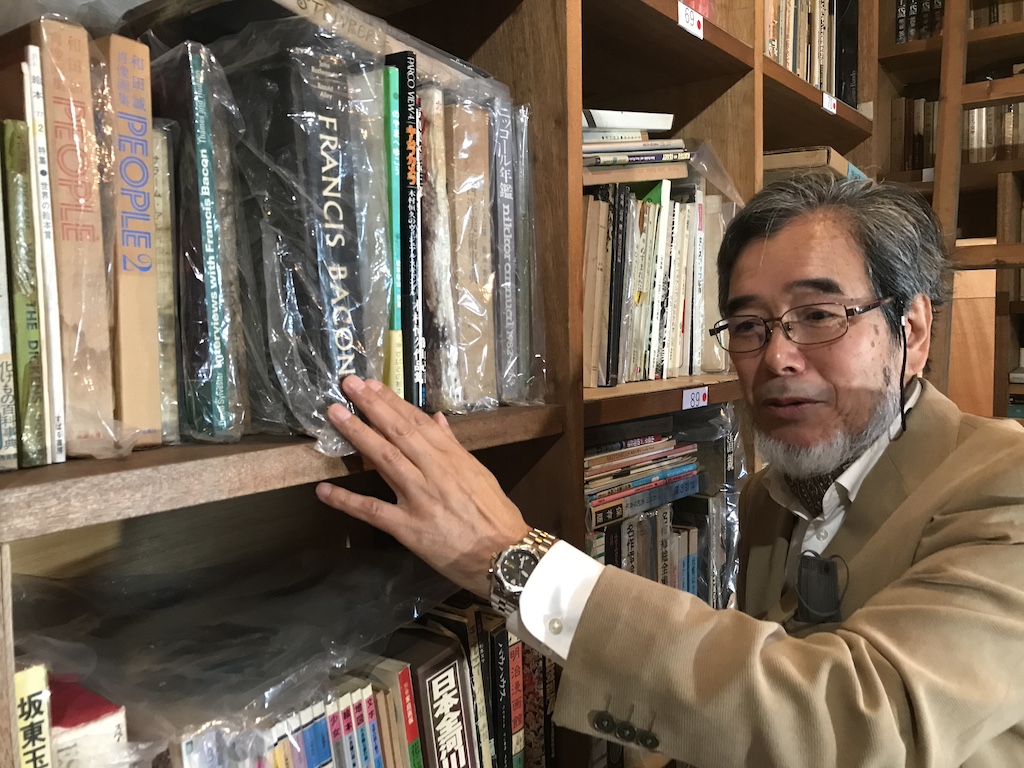

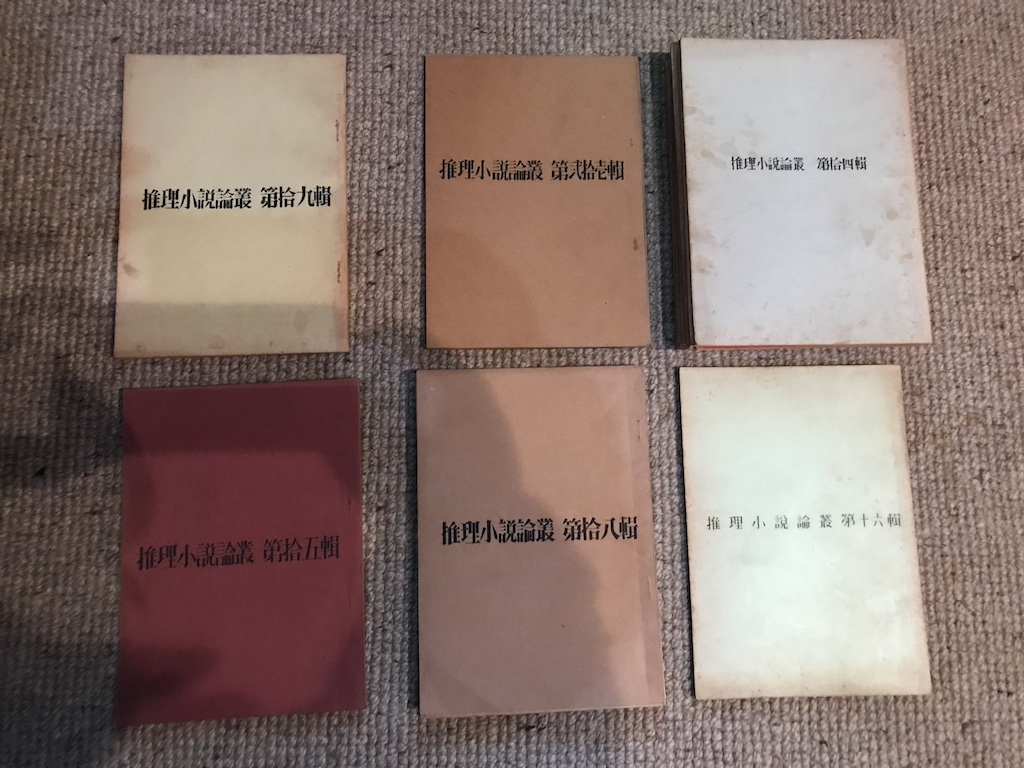

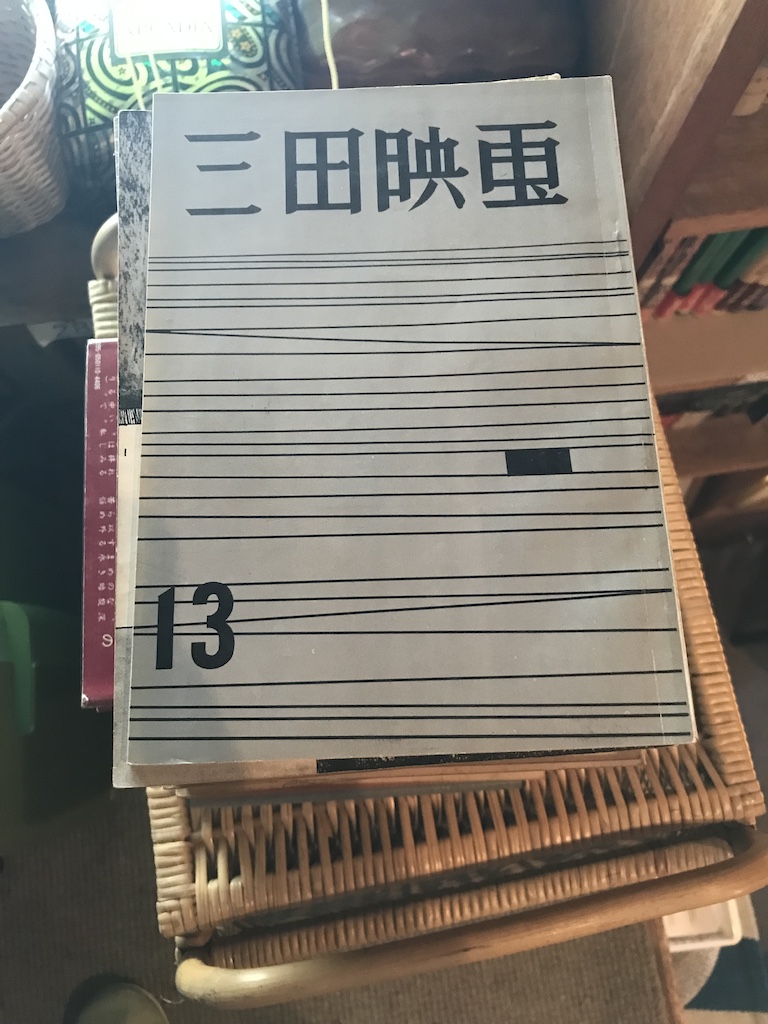

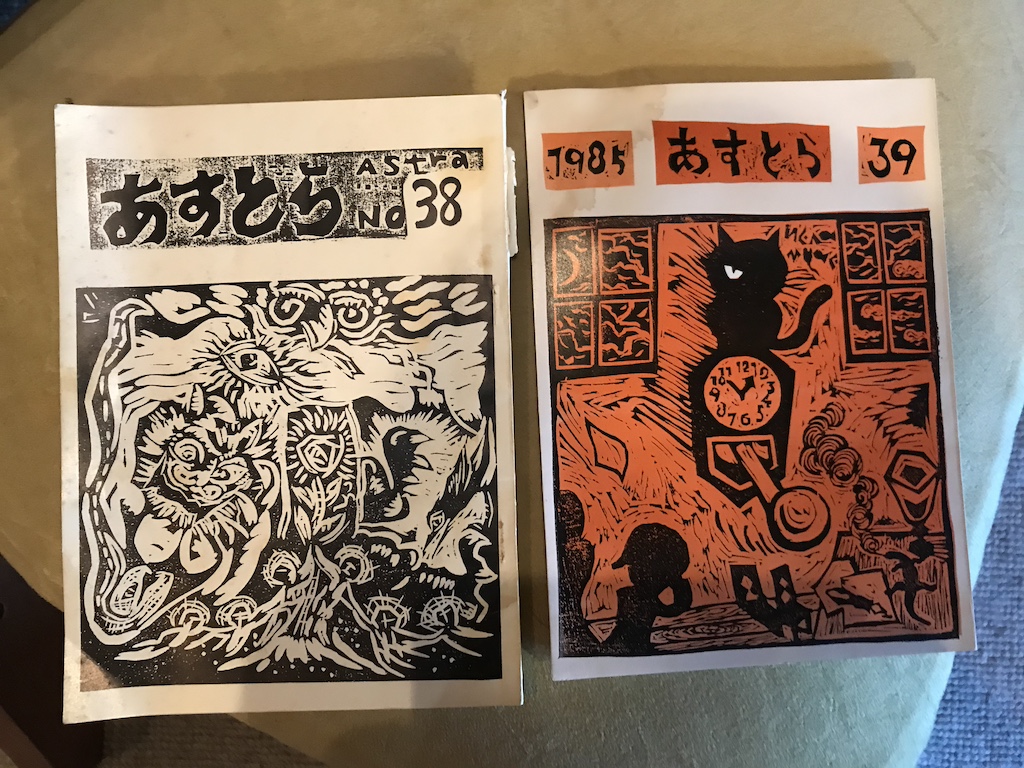

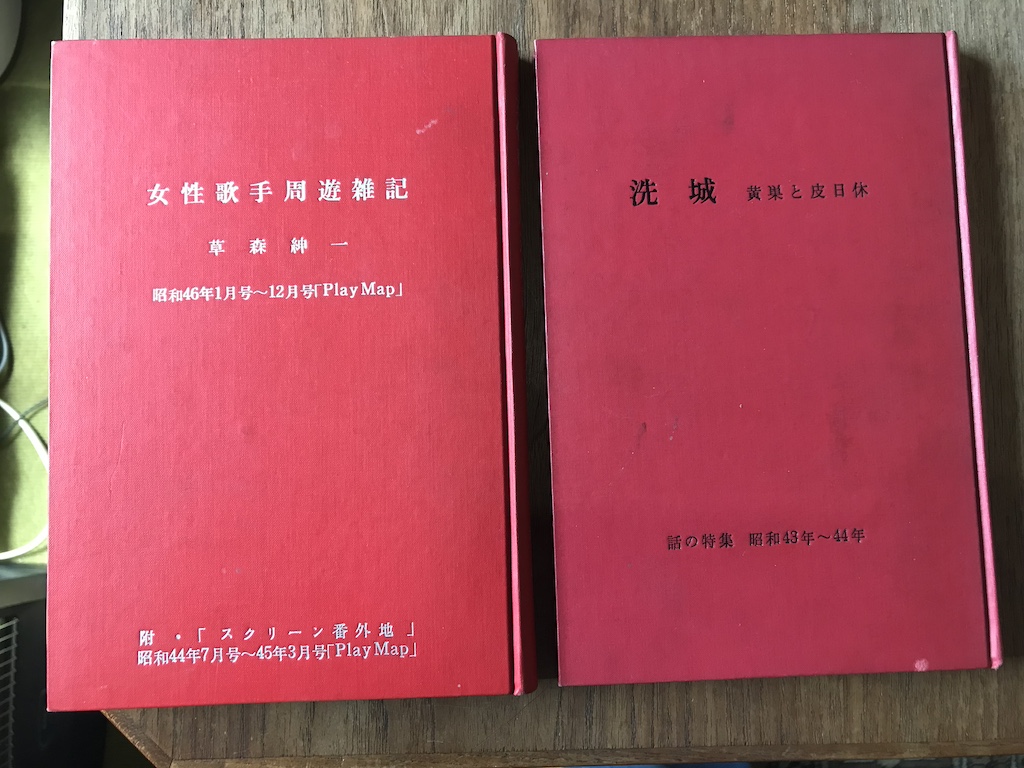

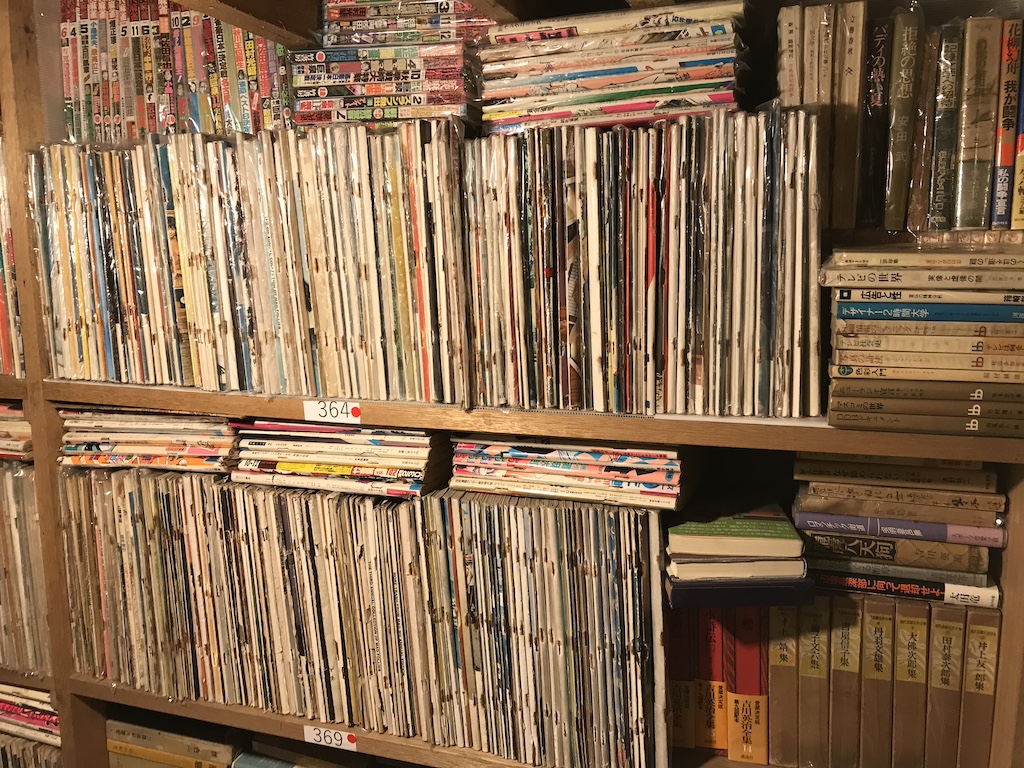

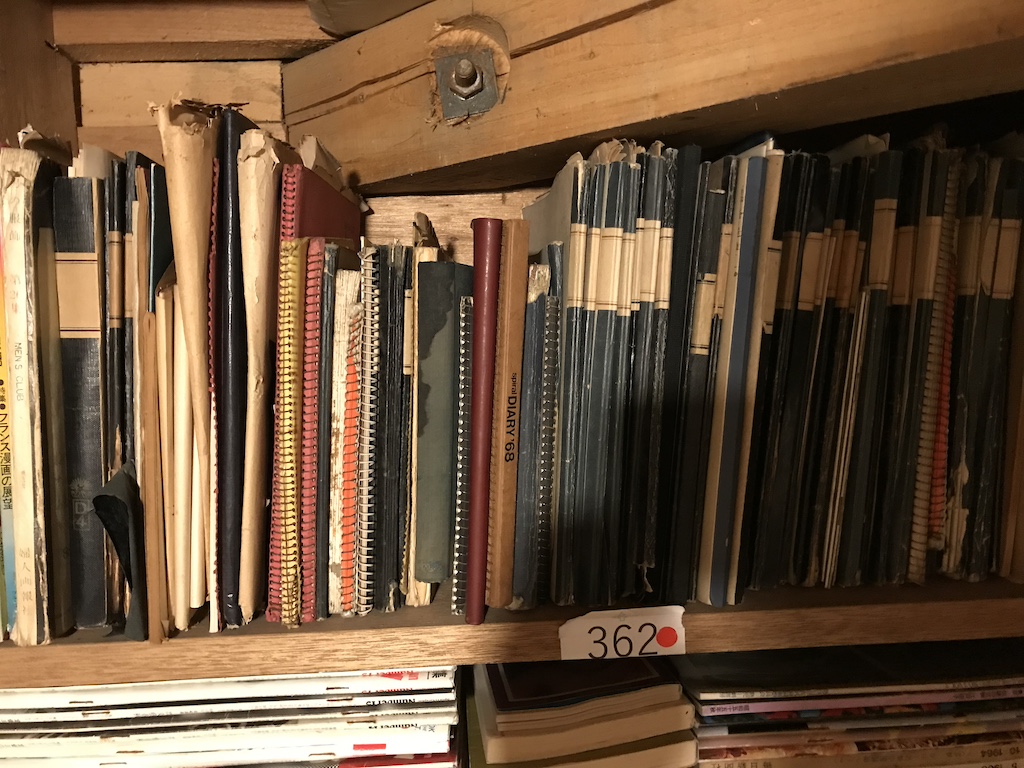

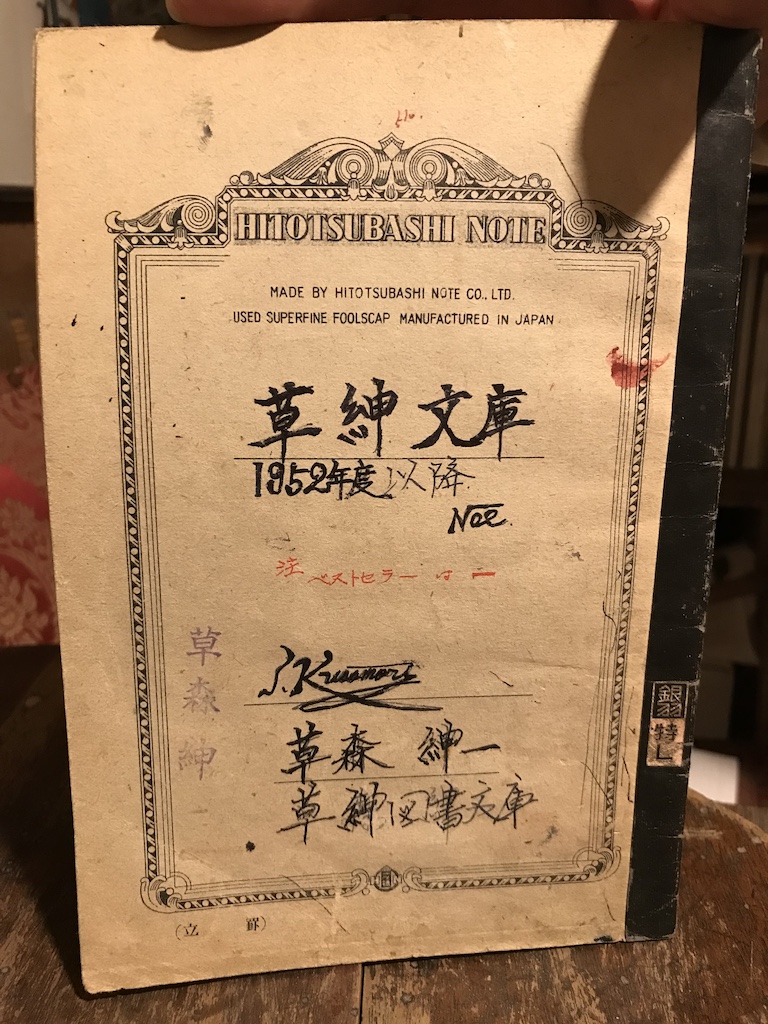

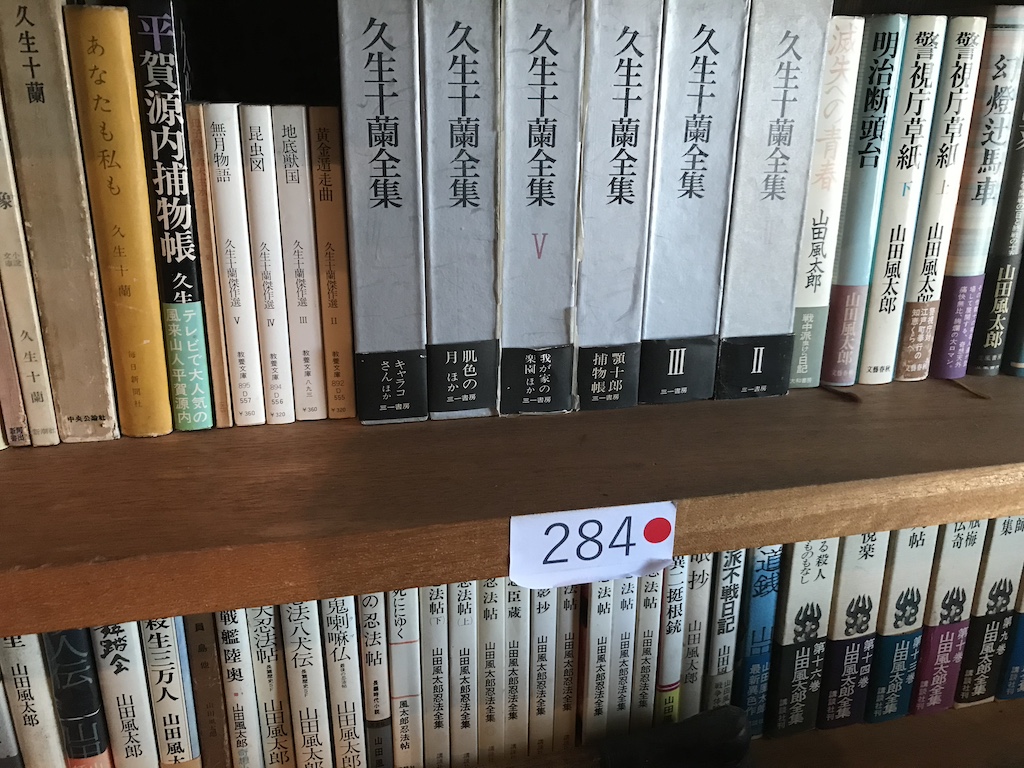

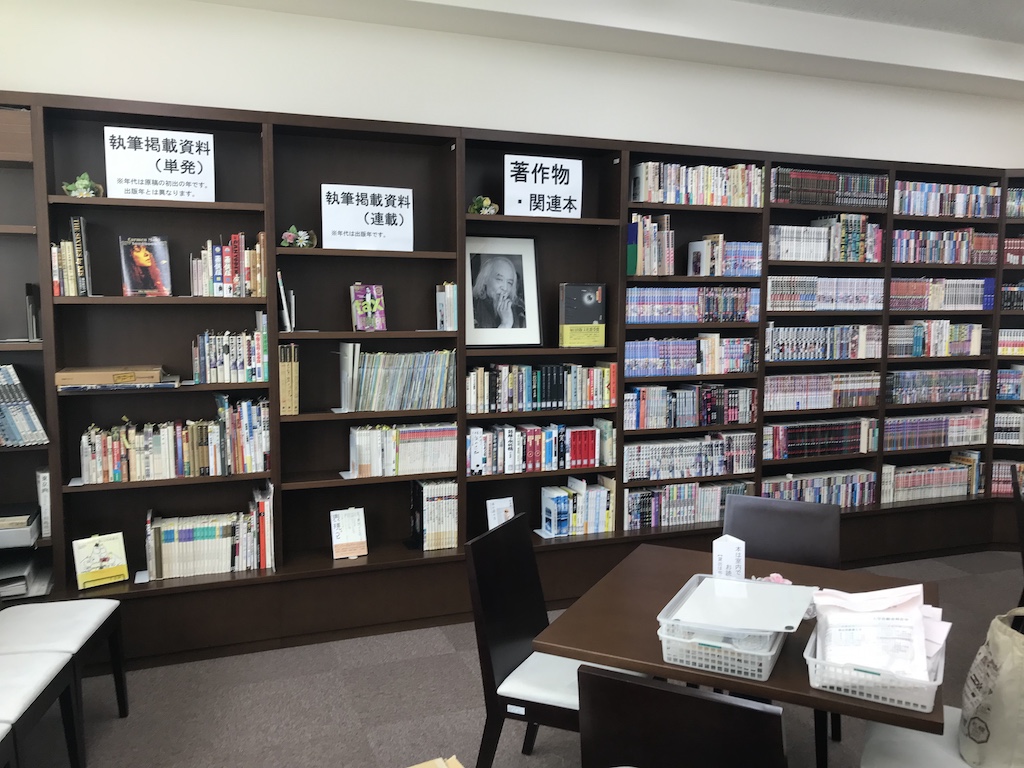

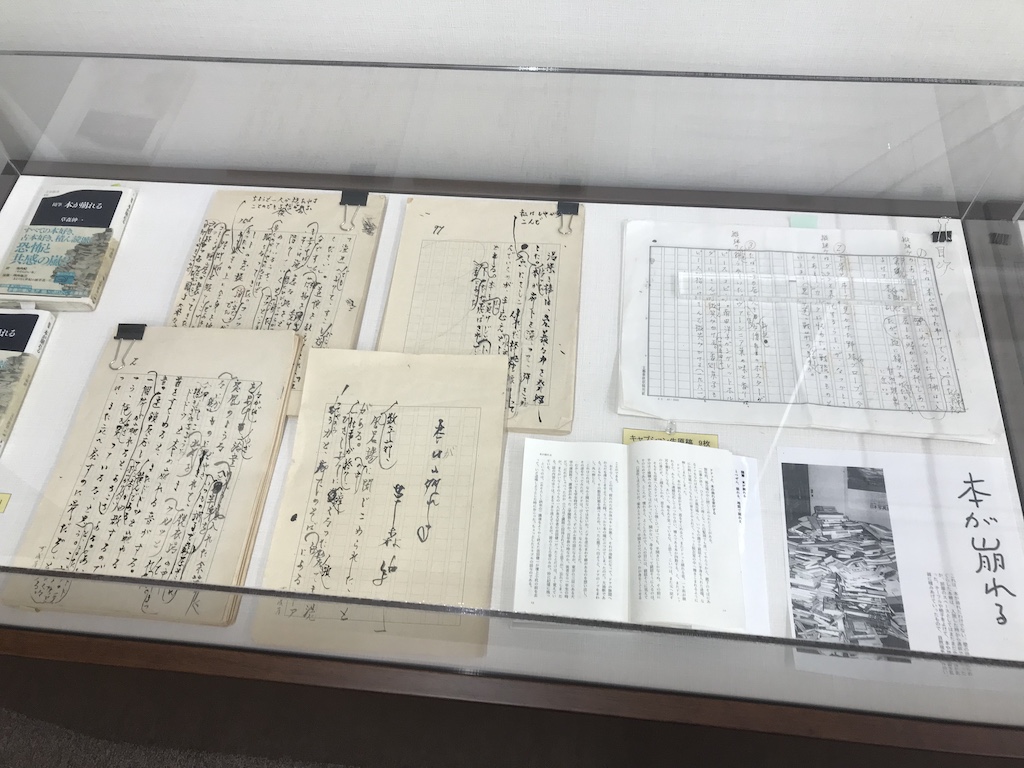

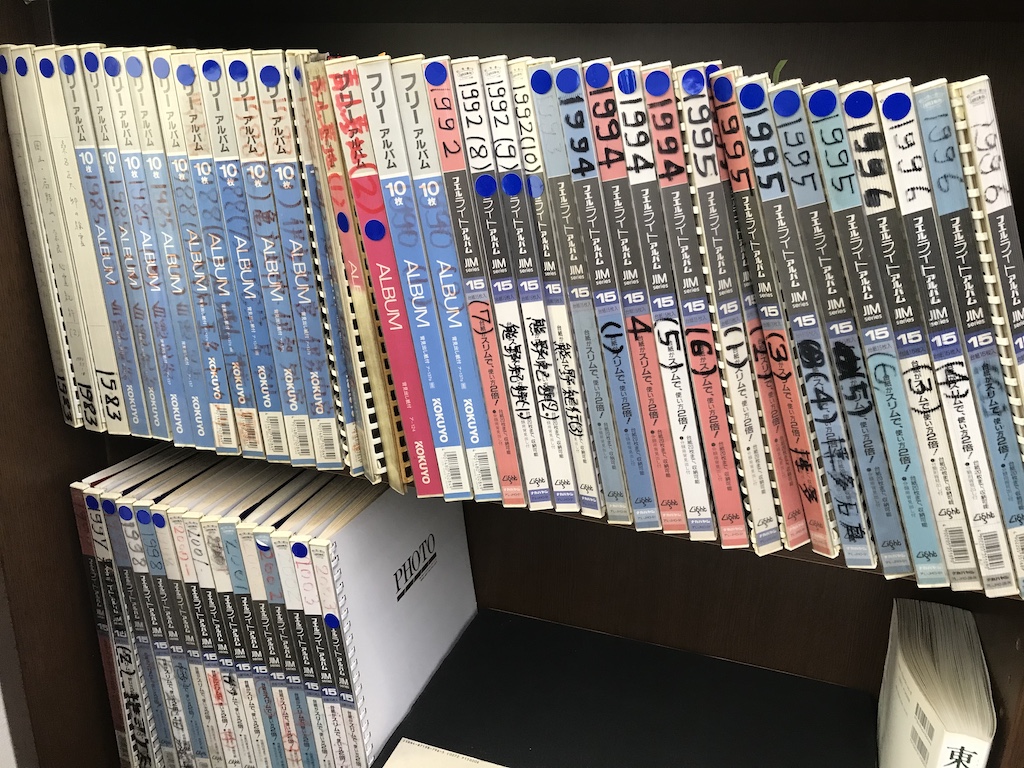

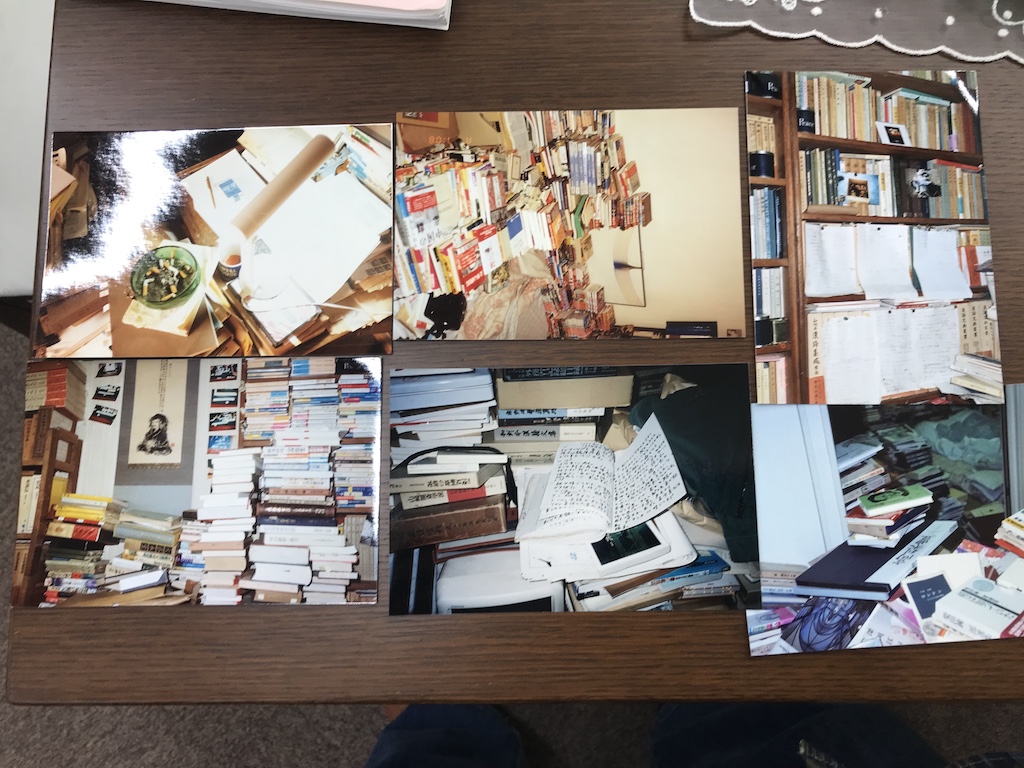

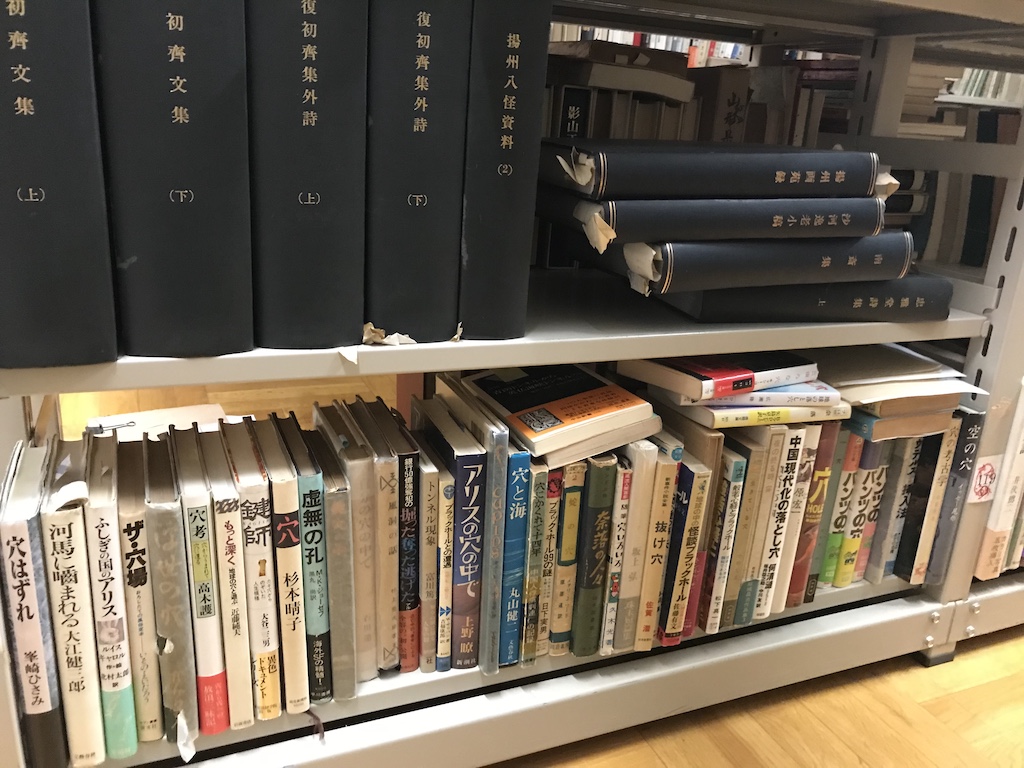

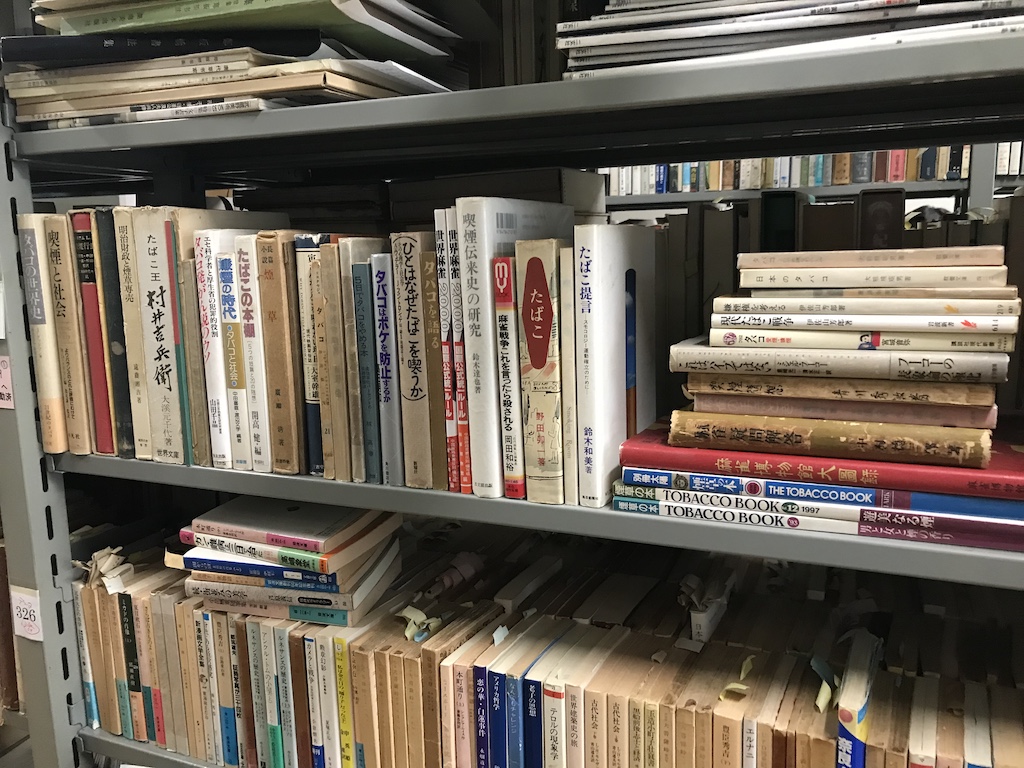

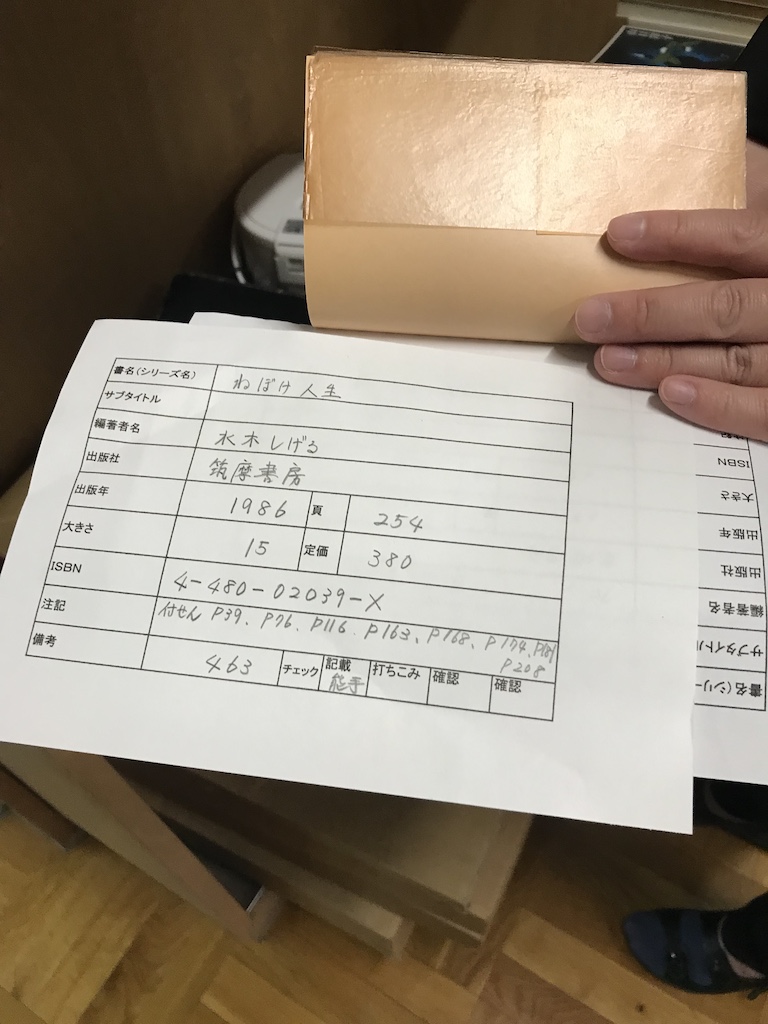

草森紳一蔵書 後編 白い迷宮に残された本

南陀楼綾繁

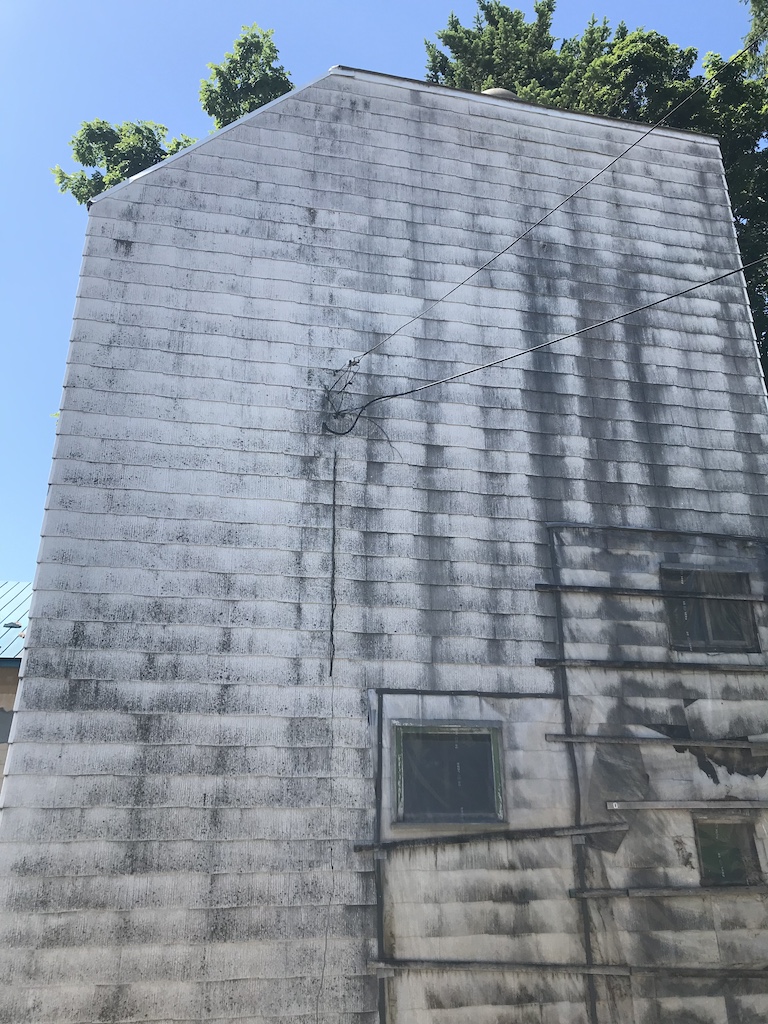

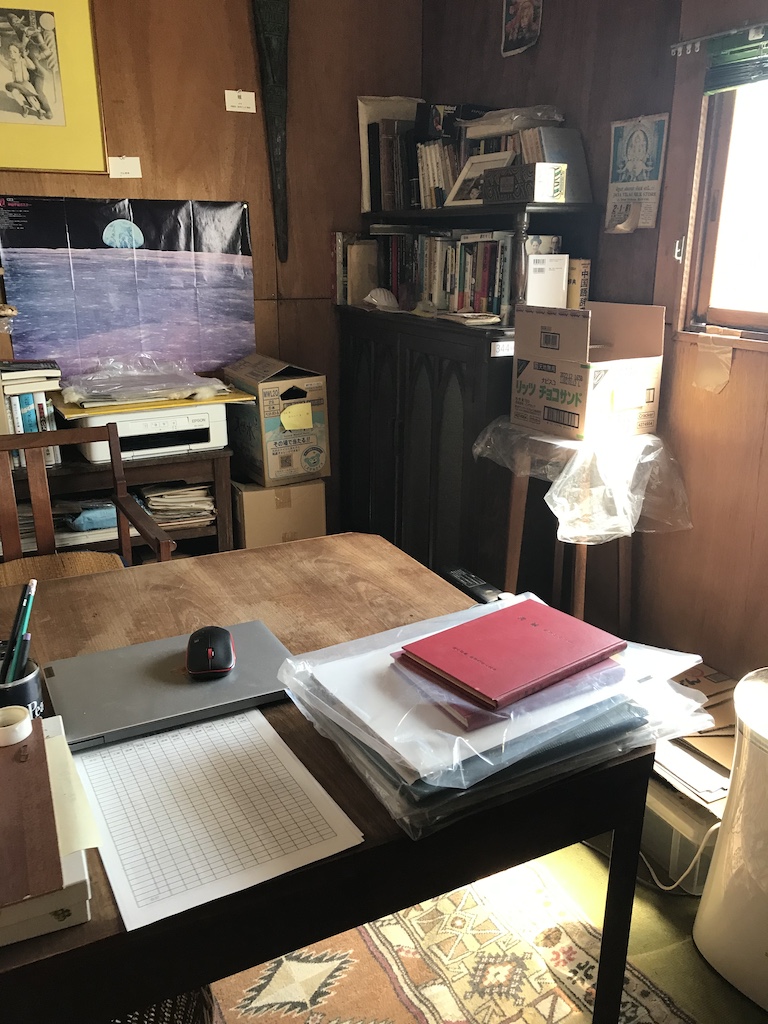

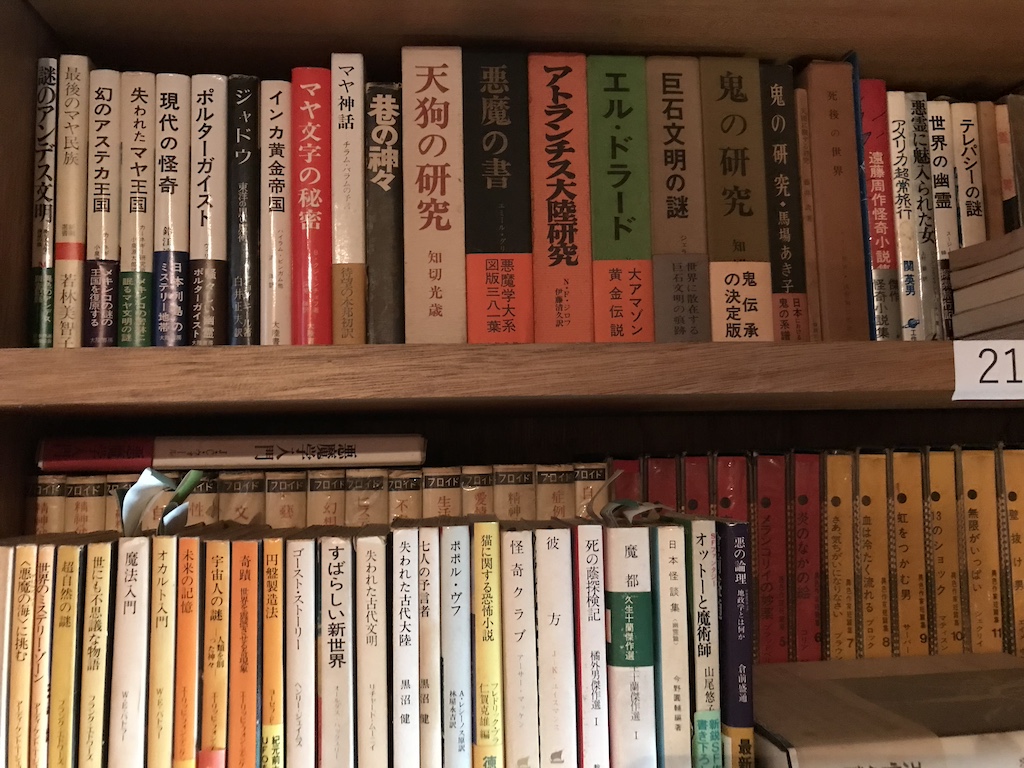

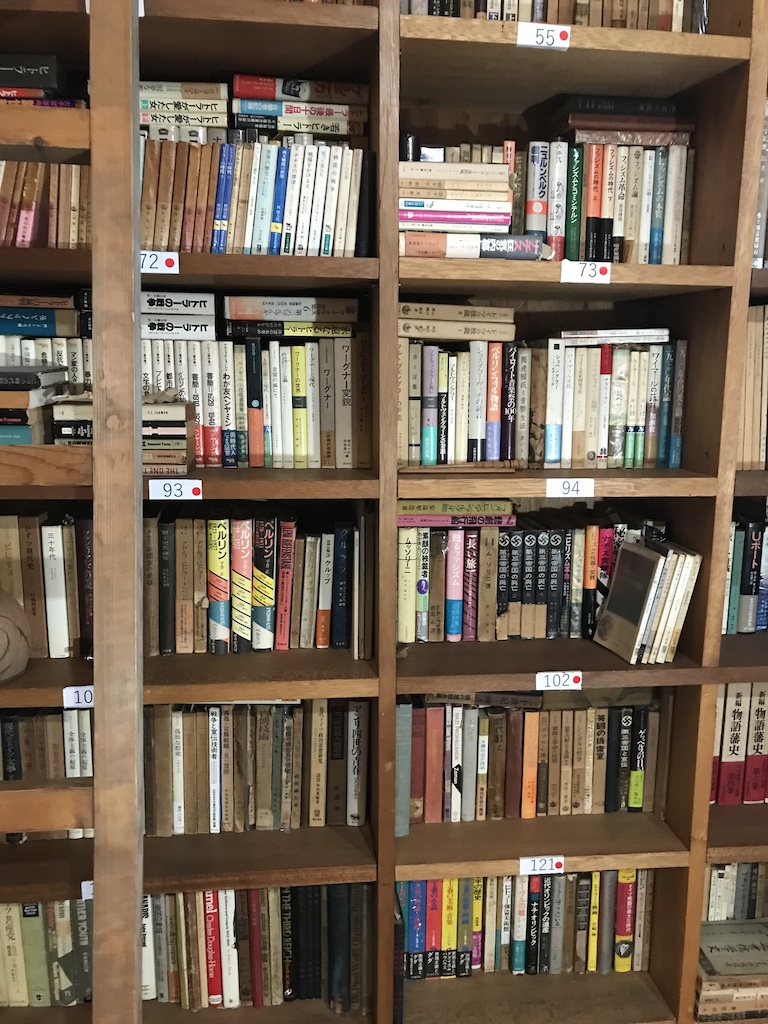

北海道音更町にある帯広大谷短大の資料室と旧東中音更小学校に収め

られている草森紳一さんの蔵書を取材した翌日、私はふたたび音更町に

いた。

十勝大橋を渡ってすぐ、東側の木野地区に、草森さんが生前に建てた

書庫「任梟盧(にんきょうろ)」があるのだ。

案内してくれたのは、「任梟盧ブッククラブ」の佐藤利男さんと宗像

教全さん。お二人とは前夜に、帯広の焼き肉店〈平和園〉で会っている。

任梟盧で活動している6人と、東京から見学に来た3人、そして私で会食

したのだ。

同席した地元組の吉田政勝さんは、生前の草森さんと交流があった方

だ。

「帰省のたびに草森さんは喫茶『川』に寄りました。気の置けない同級

生のマスター、及川さんと語り、うまいコーヒーを飲みながら故郷の街

に着きひとときの安寧に浸ったのでしょう。私が『川』に顔を出すと

『草森が来ているよ』とマスターが声をかけてくれ、やがて草森さんの

執筆が一段落すると、会うようになりました」(「ふるさとでの草森紳

一さん」『草森紳一が、いた。 友人と仕事仲間たちによる回想集』草

森紳一回想集を作る会)

任梟盧の見学希望の方は下記にご連絡ください

080-5725-2960 佐藤利男

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12389

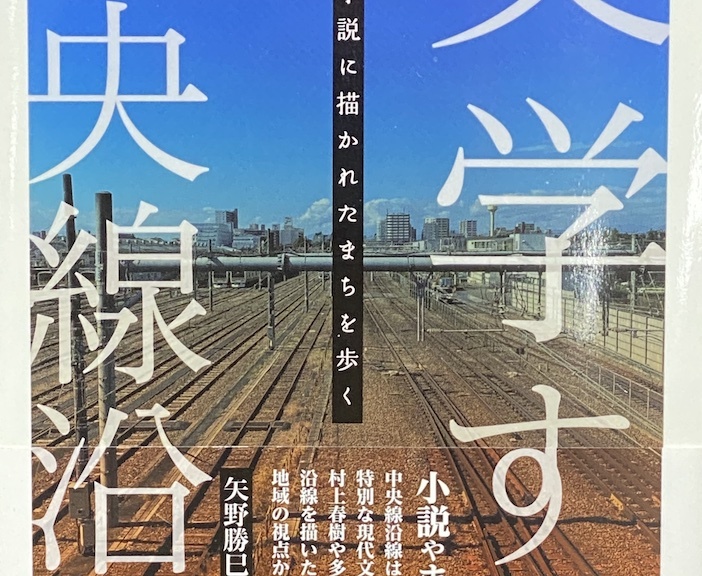

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

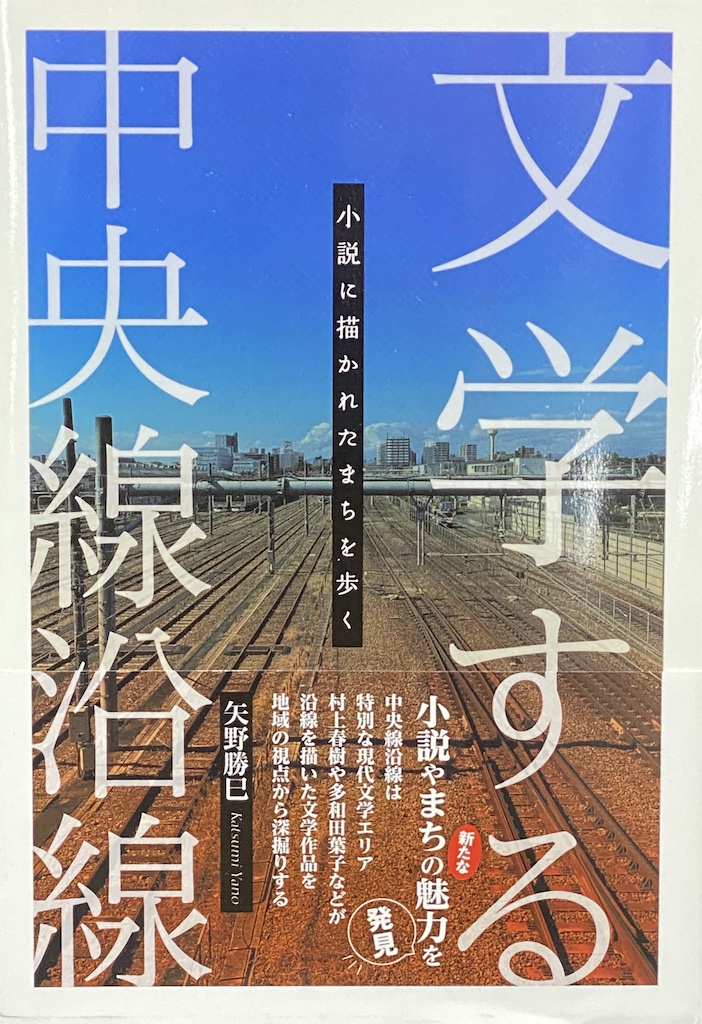

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

※今月の新コンテンツはありません。

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

━━━━━【10月10日~11月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

光が丘 秋の古本市

期間:2023/08/16〜2023/10/15

場所:リブロ光が丘店 東京都練馬区光が丘5-1-1 リヴィン光が丘5階

都営大江戸線光が丘駅A4出口より徒歩3分

------------------------------

ひばりが丘の古本市

期間:2023/10/04〜2023/10/22

場所:ひばりが丘PARCO1階

------------------------------

ア・モール古本市(北海道)

期間:2023/10/05〜2023/10/10

場所:アモールショッピングセンター1階センターコート

(北海道旭川市豊岡3条2丁目2-19)

------------------------------

第23回 四天王寺 秋の大古本祭り(大阪府)

期間:2023/10/06〜2023/10/11

場所:大阪 四天王寺 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

http://kankoken.main.jp/

------------------------------

ぐろりや会

期間:2023/10/13〜2023/10/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2023/10/13〜2023/10/30

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

『BOOK DAY とやま駅』(富山県)

期間:2023/10/14〜2023/10/14

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

好書会

期間:2023/10/14〜2023/10/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

高円寺均一まつり

期間:2023/10/18〜2023/10/19

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2023/10/18〜2023/10/31

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

最寄駅:横浜市営地下鉄 センター南駅

市営地下鉄センター南駅の改札を出て直進、右前方。※駅構内

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

洋書まつり Foreign Books Bargain Fair

期間:2023/10/20〜2023/10/21

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://blog.livedoor.jp/yoshomatsuri/

------------------------------

本の散歩展

期間:2023/10/20〜2023/10/21

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

------------------------------

第30回紙屋町シャレオ古本まつり(広島県)

期間:2023/10/21〜2023/10/29

場所:広島市中区紙屋町シャレオ中央広場

https://twitter.com/koshohiroshima

------------------------------

第104回シンフォニー古本まつり(岡山県)

期間:2023/10/25〜2023/10/30

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

------------------------------

第54回 鶴屋古書籍販売会 (熊本県)

期間:2023/10/25〜2023/10/30

場所:鶴屋本館6階会場 熊本市中央区手取本町6-1

------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2023/10/26〜2023/10/29

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

特選古書即売展

期間:2023/10/27〜2023/10/29

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://tokusen-kosho.jp/

------------------------------

第63回 神田古本まつり 青空掘り出し市

期間:2023/10/27〜2023/11/03

場所:千代田区神田神保町古書店街

https://jimbou.info/

------------------------------

杉並書友会

期間:2023/10/28〜2023/10/29

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

東京愛書会

期間:2023/11/03〜2023/11/04

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

第2回 高円寺優書会

期間:2023/11/04〜2023/11/05

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=726

------------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2023/11/04〜2023/11/05

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

新橋古本まつり

期間:2023/11/06〜2023/11/11

場所:新橋駅前SL広場

https://twitter.com/slbookfair

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2023/11/09〜2023/11/12

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

趣味の古書展

期間:2023/11/10〜2023/11/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

------------------------------

高知蔦屋書店 古本まつり(高知県)

期間:2023/11/11〜2023/11/12

場所:高知蔦屋書店 高知市南御座6-10

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1008書店参加、データ約674万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2023年10月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその380 2023.10.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================