懐かしき古書店主たちの談話 第2回日本古書通信社 樽見博 |

|

私が日本古書通信の編集に関わるようになって10年目の1989年(平成元年)、日本国中がバブル経済の中にあった。古書業界は昔から景気の影響が後から出て来ると言われるが、明治古典会の七夕市なども高値続出で会場がどよめくことも多かった。

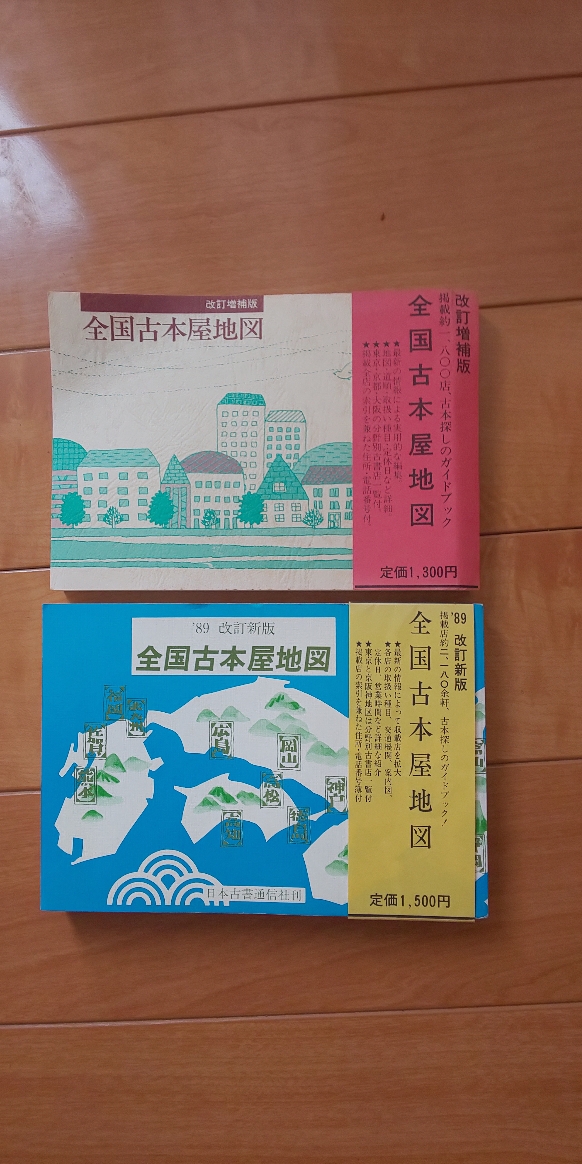

日本古書通信社では昭和52年から『全国古本屋地図』を出し、ほぼ毎年のように改訂増補版を出していた。昭和61年版には全国の古本屋約1800店を紹介しているが、平成元年の1989年版では2180軒に増えている。当時各地の古本屋が本店の外に支店を出すケースが増えていたからだ。 当時は神保町だけで91軒の古本屋があったことが分かる。小川町や西神田、三崎町にも31軒の古本屋があった。今回、その89年版に収めた靖国通りの古書店街の地図を見て改めて閉店した店の多いことに愕然とした。神保町古書店街は現在も健在だが、その様相は明らかに変化したようだ。当時あった実店舗のある古本屋で、閉店または他地域へ移転した店を、神保町1丁目から3丁目まで、その取扱い分野と合わせてあげてみよう。 一丁目 二丁目 その他、西神田の金文堂書店(歴史・教育・和本)、小川町の明治堂書店(近代史・思想)、三崎町の長門屋書房(社史、年鑑、名簿)などもあった。専門性のある古書店が多いのが分かる。神保町は現在も専門店が多いが、他地域から進出してきて現在人気のある店を展開している、澤口書店、愛書館中川書房、@ワンダーさんなどは、専門店志向というよりは間口を広くすることに意を用いているように思う。現在の読者の傾向を反映したものなのだろう。洋古書店と社会科学専門店が減ったのもわかる。 私は、先にあげた古書店の内、明文堂の中根隆治さん、蒐堂の山田孝さん、中野書店の中野実・智之さん親子、アベノスタンプコイン社の野本孝清さん、金文堂の木内茂さんにお話を伺い記事にし、また原稿を依頼してきた。なかでも中根さん、野本さん、木内さん、それに私と同年だが惜しまれて早世された中野智之さんが思い出深い。今回はその4人の談話を二回にわけて紹介したい。 神田古書センターの6、7階に店をだしていたアベノスタンプコイン社の野本孝清さんのお話を伺ったのは昭和58年5月号である。当時「専門店と語る」という連載を、八木福次郎と私が交互に担当していた。昭和58年に私が担当したのは、野本さんの他に、落語本の紅谷書店紅谷隆司さん、社会科学の都丸書店外丸茂雄さん、漢籍の文徳書房川路俊三さんの4名である。皆さん既に鬼籍に入られている。選んだ分野から人選も私がしたのだと思う。私は28歳でその年の3月に結婚している。八木からは年中、お前はやる気があるのかと叱られてばかりいた。それでもこのインタビューの仕事は面白く、40年も前だがお会いした折の声や表情まで鮮明に記憶している。 野本さんへのインタビューは、神田古書センターのカレー屋ボンディで行った。野本さんがお昼をご馳走してくれたのである。掲載した写真を見ると今の私よりかなり若い。この記事の5年後の平成元年1月激務が祟ったのか58歳で急死されてしまう。古書センターの6、7階のお店は商品であふれ、「紙クズ・珍品のデパート」がキャッチフレーズだった。昭和52年に神田古書センターが完成し、当初は9階が展示会スペースで、野本さんも参加していたが、高山書店さんの勧めで店舗を開いた。元々は切手やコインの店を大阪のデパートなどに11軒展開していたという。つまりやり手なのである。流行の波がある切手コインから、映画ポスターやパンフレット、古写真、古地図、引き札、相撲番付、マッチラベルなどおよそ200品目の「紙くず」を扱うようになっていく。野本さんは「人間の気持ちといいいますか、趣味家というのは気持ちがちょいちょい移るんです。だから、同じ物がずうーっと、平均点でいくのではないので、商売する側からいったら、ある程度先を読んで、やっていかないといけない」「途中で(収集に)挫折していく人が多いです。熱しやすく、さめやすい人が多いですからね。あまり急激に集められる方は、すぐやめてしまうんです。やっぱり、地道にやっている方がずっと続きますね」「貨幣の展覧会とか、貨幣をデパート商品にしたのも僕が最初なんですよ。それまで貨幣というのは古銭という感覚で、全然商品価値のないもので、ほんの一握りの趣味家の対象だったんです。そういうふうに、今まで見捨ててきたものを、どういうふうにか商品化するというのが僕らの使命ではないかと思います。そういう考えがなかったら、こういう商売は出来ません。しかも、そうしたものを残していくには、値付けをしなければいけない」「自分が完全にコレクターになってしまってもいけない。いい物はお客さんにすすめていかないといけない。そうしたものが有効に活かされる相手さがしのためにおいているという考え方でないとちょっと問題があると思います」。常に低姿勢でありながら、冷静に客を選ぶ必要を語っている。大阪商人の精神というものだろう。40年たっても、これらの言葉は商売の核心を衝いているといえるだろう。 4人の中で一番近年のインタビューは平成24年(2012)5月号の明文堂中根隆治さんへのインタビューである。中根さんは大正9年浅草生まれ、家は鍼灸師だったが按摩と言われるのが嫌で、高等小学校を出た後、神保町の彰文堂という当時全盛を極めていた献呈教科書を扱う古本屋に丁稚奉公に入った。「毎年3、4月の春になると、当時の神保町古書店街は教科書シーズンで、ものすごく売れる。店内の商品を片付けて教科書を積み上げる。中学生が学校で使う教科書の配当表をもってきて、それに従って私らが棚から選んで揃えて渡すのです。お客は店の中には入れなかった。入られると、こちらが動けなくなってしまう。そのくらいお客がきたんですよ」。昭和15年兵隊検査、16年1月に陸軍に現役招集、麻布三連隊に入る。大東亜戦争が始まり、何処に行くとも告げられず、船が着いたのは大連。関東軍の指揮下に入る。終戦時は黒河省孫呉に居たが、ソ連軍の捕虜となり2年間シベリアに抑留される。「乗せられたシベリア鉄道の貨物列車が行ったり来たりしてどこに収容されたか分からないんですよ。ウラジオストックの方に向かったので、これで帰国できると思ったらまた戻ってしまう。それを繰り返すんですよ。三段になった貨物列車で一度寝たら起き上がれないんです。鉄道沿いでどのくらい死体の山を見たか分からないですよ。収容所ではお決まりの土木建築の作業をさせられたんですが、みんな諦めていましたね。酷いものでした」。運よく2年で帰国、彰文堂に戻る。昭和28年に、甲府出身の石井忠俊が神保町一丁目で経営していた明文堂書店の次女と結婚、店の仕事をするようになる。忠俊は震災後の東京で家業の建具屋をやっていたが、弟の辰男が駿河台下の明治堂書店で修業後、三崎町で明文堂を開いた。その後神保町に移るが、戦火を避け昭和19年に甲府へ疎開。当時、辰男の勧めもあり三崎町で日大生相手の古本屋を開いていた忠俊が後に入った。中根さんが明文堂で働くようになった頃、忠俊は商売熱心ではなく棚はガラガラ、ウインドウもない。「だから私は店を充実させるために本当に毎日市場に通いましたよ。神田は当然だけど、三ノ輪とか千葉や中央線、南部の市にも行きました。昭和30年代というのは高度経済成長時代ですからね、遣り甲斐がありましたよね。それで今でも不思議なのは、当時の私は経験は浅いのに、これはいい本だと思うものを、当時の東陽堂の先々代とか神保町のベテランたちとセリで競争して買えたんですからね。それを店に並べておくと、中央線とか本郷の専門店が抜きに来てましたよ」「明文堂のあった場所は靖国通りから入った横丁だから、表通りのようには売れないんですよ。だから何か特色を出そうと思ってね。だけどお金は無いから和本は扱えないし、それで社会科学系の専門店にしようと考えたんです。時代もあったんでしょう。よく売れました。お客さんは昭和50年代までは圧倒的に学生でした。明大、日大、中大、専大がありましたから、当時の学生は本当によく読んだんですよ」。 インタビューの間、そばで娘さんが心配そうにずっと付き添っていた。記事になって雑誌を届けると喜んだのはその娘さんだった。中根さんは翌年平成25年6月に93歳で亡くなられお店も閉店した。雑誌に載せた写真も穏やかな人柄そのものの優しい表情である。昭和という時代を生きた古本屋を象徴する方だったと思う。 それにしてもかつては古書売買の中心的分野だった社会科学系の需要が減ったのは何故だろう。世の中のスピードに印刷物では合わなくなったのか。最近気づいたのだが、評論系総合雑誌の記事の一篇あたりの頁数が30年40年前と比べると半減している。硬い論文の長さに現代人は耐えられなくなっているのではないかと思わないでもない。(つづく) |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

2023年9月11日号 第378号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第128号

。.☆.:* 通巻378・9月11日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━【東京古書組合 古書の日イベント企画】━━━━━━

東京古書組合では古書の日イベントを開講致します。

古本屋に「なる」講座

古本屋の始めかた、続けかた

古書の日イベントとして、

『古本屋に「なる」講座 古本屋の始めかた、続けかた』を

東京古書会館にて開催します。

■開催日 2023年10月7日(土)

開場:13時20分

開始:14時(終了は17時頃)

第1部 講演 ゆうらん古書店 今村 亮太氏

古書 音羽館 広瀬 洋一氏

第2部 交換会・入札体験

■会場 東京古書会館 7階会議室

東京都千代田区神田小川町3-22

■参加料 無料

■定員 50名

■申込方法 下記WEBサイトより

※お申込者が多数の場合は抽選となります。

https://www.kosho.ne.jp/entry2023/1007/1007.html

詳しくは東京古書組合WEBサイト「東京の古本屋」内にて

https://www.kosho.ne.jp/?p=853

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見17】━━━━━━━━━

草森紳一蔵書 草森さんの本は川を渡って 前編

南陀楼綾繁

6月18日の朝、私は帯広駅前のベンチにいた。今朝までいた釧路に比

べると、ちょっと涼しい。

しばらく待つと、吉田眞弓さんが車で迎えに来てくださる。帯広大谷

短期大学の副学長で附属図書館の館長でもある。

取材の段取りを話しているうちに、車は十勝川に架かる大きな橋に差

しかかった。

「十勝大橋です。ここから先は音更町です」と、吉田さんが話す。

今回の目的は、草森紳一さんの蔵書を取材することだが、草森さんの

実家は渡ってすぐのところにある。その敷地には、自身が建てた「任梟

盧(にんきょうろ)」という書庫がある。また、没後に残された蔵書を

受け入れた帯広大谷短期大学も、音更町にある。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12211

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

草森紳一記念資料室

月によって開館日時が異なりますので、お越しの際はお電話でご確認下さい

https://www.oojc.ac.jp/?page_id=6063

帯広大谷短期大学内 草森紳一記念資料室

担当・加藤賢子または副学長・吉田真弓

電話0155-42-4444(代表)

━━━━━━━【懐かしき古書店主たちの談話】━━━━━━━━

懐かしき古書店主たちの談話 第2回

日本古書通信社 樽見博

私が日本古書通信の編集に関わるようになって10年目の1989年

(平成元年)、日本国中がバブル経済の中にあった。古書業界は昔から

景気の影響が後から出て来ると言われるが、明治古典会の七夕市なども

高値続出で会場がどよめくことも多かった。

日本古書通信社では昭和52年から『全国古本屋地図』を出し、ほぼ毎

年のように改訂増補版を出していた。昭和61年版には全国の古本屋約

1800店を紹介しているが、平成元年の1989年版では2180軒

に増えている。当時各地の古本屋が本店の外に支店を出すケースが増え

ていたからだ。

当時は神保町だけで91軒の古本屋があったことが分かる。小川町や西

神田、三崎町にも31軒の古本屋があった。今回、その89年版に収めた靖

国通りの古書店街の地図を見て改めて閉店した店の多いことに愕然とし

た。神保町古書店街は現在も健在だが、その様相は明らかに変化したよ

うだ。当時あった実店舗のある古本屋で、閉店または他地域へ移転した

店を、神保町1丁目から3丁目まで、その取扱い分野と合わせてあげて

みよう。

(「全古書連ニュース」2023年7月10日 第495号より転載)

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12203

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

※今月の新コンテンツはありません。

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

━━━━━【9月11日~10月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

光が丘 秋の古本市

期間:2023/08/16〜2023/10/15

場所:リブロ光が丘店 東京都練馬区光が丘5-1-1 リヴィン光が丘5階

都営大江戸線光が丘駅A4出口より徒歩3分

------------------------------

第107回 彩の国所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2023/09/06〜2023/09/12

場所:くすのきホール

(西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

------------------------------

第11回 小倉駅ナカ本の市(福岡県)

期間:2023/09/07〜2023/09/18

場所:小倉駅ビル内・JAM広場 (JR小倉駅 3階 改札前)

https://twitter.com/zCnICZeIhI67GSi

------------------------------

フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2023/09/07〜2023/10/04

場所:フジサワ名店ビル 有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第49回 古本浪漫洲 Part4

期間:2023/09/09〜2023/09/11

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/part4.php

------------------------------

第49回 古本浪漫洲 Part5(300円均一)

期間:2023/09/12〜2023/09/14

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

趣味の古書展

期間:2023/09/15〜2023/09/16

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

------------------------------

第147回 倉庫会 古書即売会(愛知県)

期間:2023/09/15〜2023/09/17

場所: 名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/

------------------------------

♭立川フロム古書市ご案内♭

期間:2023/09/15〜2023/09/26

場所:立川駅北口徒歩5分

フロム中武(ビッグカメラ隣) 3階バッシュルーム(北階段際)

http://mineruba.webcrow.jp/saiji.htm

------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2023/09/21〜2023/09/24

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

和洋会古書展

期間:2023/09/22〜2023/09/23

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.ne.jp/?p=562

------------------------------

五反田遊古会

期間:2023/09/22〜2023/09/23

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

https://www.kosho.ne.jp/?p=567

------------------------------

中央線古書展

期間:2023/09/23〜2023/09/24

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

新橋古本まつり

期間:2023/09/25〜2023/09/30

場所:新橋駅前SL広場

https://twitter.com/slbookfair

------------------------------

西部古書展書心会

期間:2023/09/29〜2023/10/01

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=563

------------------------------

第1回 くりこま古本市(宮城県)

期間:2023/09/30〜2023/10/01

場所:みちのく風土館 1階ラウンジ 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎上町裏12-1

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2023/10/05〜2023/10/08

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

2023 名古屋 古本まつり(愛知県)

期間:2023/10/06〜2023/10/08

場所:名古屋古書会館 1~2階 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/archives/3302

------------------------------

第23回 四天王寺 秋の大古本祭り(大阪府)

期間:2023/10/06〜2023/10/11

場所:大阪 四天王寺 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

http://kankoken.main.jp/

------------------------------

横浜めっけもん古書展(神奈川県)

期間:2023/10/07〜2023/10/08

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第1回 くりこま古本市(宮城県)

期間:2023/10/07〜2023/10/09

場所:みちのく風土館 1階ラウンジ 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎上町裏12-1

------------------------------

ぐろりや会

期間:2023/10/13〜2023/10/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2023/10/13〜2023/10/30

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

『BOOK DAY とやま駅』(富山県)

期間:2023/10/14〜2023/10/14

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

好書会

期間:2023/10/14〜2023/10/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=620

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1006書店参加、データ約673万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2023年9月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその378 2023.9.11

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

『ヘミングウェイと逸脱した身体―権力・棄却・ジェンダー』 【大学出版へのいざない9】

『ヘミングウェイと逸脱した身体―権力・棄却・ジェンダー』 【大学出版へのいざない9】古谷裕美 (関東学院大学建築・環境学部講師) |

|

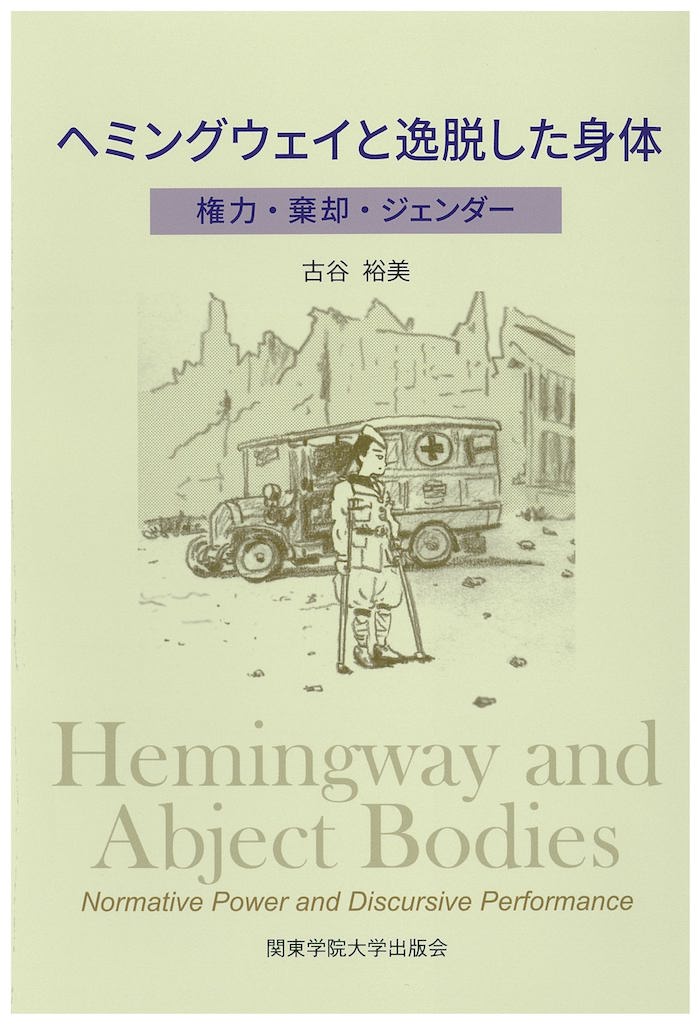

アーネスト・ヘミングウェイ (1899-1961) は、第一次世界大戦後の荒廃した世相や、大きく変容しつつある若者世代の価値観や倫理観を、独特の文体で描き出したロスト・ジェネレーションを代表する作家です。モダニズム芸術運動の流れを受けて、装飾的な表現を排除し、説明を限りなく省いたハードボイルドな文体を考案し、独自の文学性を築き上げました。ヘミングウェイ自身が釣りやハンティングをこよなく愛していたことはよく知られており、その文学作品においても、アウトドア・スポーツがしばしば取り上げられ、いわゆる男性の世界が描き出されています。主要人物として男性が物語の中心に描き出される一方で、女性に目を向けると、瀕死の妊婦や、はやり病で急死する新妻、持病の肺病を患う妻など、不健康な女性が多いことに気付かされます。このような不遇な女性像は、1980年代以降、フェミニズム批評の立場を取る研究者からは厳しい批判対象となり、ヘミングウェイは女性を描けない作家としてレッテルを貼られた時期がありました。果たして、ヘミングウェイは本当に女性を描けない作家なのでしょうか。なぜ、ヘミングウェイの描く妊婦は死ななければならないのでしょうか、また、病の女性たちはいったい何を体現しているのでしょうか。ヘミングウェイが描いた不遇の女性の存在を切り捨ててしまうのではなく、その存在意義を見直してみたいという思いが、本著の基盤となる博士論文執筆の動機の一つとなっています。

文学研究の始まりは学部時代であり、ヘミングウェイの文体の奥深さに惹かれ、学部の卒業論文、大学院前期課程の修士論文において、ヘミングウェイの短編におけるアメリカ先住民表象を分析した後、さらに深くその文学性を追求するために、当時、文学批評理論を学ぶことができたお茶の水女子大学大学院博士後期課程への受験を決意しました。大学院入試の際に、のちに指導教官となる故・竹村和子先生から、「なぜ、ヘミングウェイなのですか」と問われたことはいまだに記憶に残っています。フェミニズムやクイア理論に精通する故・竹村先生にとっては、白人プロテスタント男性の代表格のようなマッチョな作家を、なぜ日本の女子大学院生が研究対象として選ぶのかという疑問を抱かれたようでしたが、私はヘミングウェイが白人男性中心社会を礼賛していたとは全く考えておらず、むしろ、白人男性の優位性喪失やジェンダーの揺らぎを描き出したと考えていました。第一次世界大戦によって社会が荒廃し、世相や規範などあらゆるものが変容した時代に、詩のように短く強い言葉を用いて、克明に時代性を刻み込むヘミングウェイの作風に興味深さを感じていました。余計なことを決して描かないハードボイルドなスタイルにおいて、病の女性や、死亡する女性は必ず重要な役割を担っているはずだと確信していたことから、指導教官に不思議がられつつも、ヘミングウェイ作品の分析を突き進めていくことを決意しました。その後、竹村先生の急逝を経て、名古屋大学大学院で谷本千雅子先生の指導のもと、博士論文として研究をまとめ上げることができました。両先生方に出会えて、博士論文完成まで丁寧に指導していただいたことに深く感謝しています。 本著の特徴的な点としては、これまで「影」のような存在として、さほど注目されることのなかった傷病に苛まれる女性や、男性同性愛者の身体表象を分析した点にあります。ヘミングウェイの父クラレンスが産婦人科の医師であったことは、創作活動に大きな影響を及ぼしたと考えられ、ヘミングウェイの描く物語では、男女を問わず、傷病にむしばまれた人物が数多く登場します。医師や看護師が登場し、病院などの医療現場が物語の背景としてしばしば提示されています。また、医療の知識と権力が関連付けて提示されたり、医療が機能しない場合に権力の揺らぎが垣間見えたりするなど、医療行為/知識は様々なパワーバランスを生み出しています。傷病に苦悩する女性は深く描かれることのない脇役のような位置づけですが、その暗黒の存在は物語に不可欠な「闇」をもたらしています。不遇な立場の女性たちは一個人というよりは、男性パートナーと合わせ鏡のような存在であり、その不健康な身体は、男性パートナーの窮地や危うい立場を象徴的に示唆しています。本著では、傷病に苛まれる女性および男性同性愛者の身体表象を中心に分析を進め、その「影」や「欠如」のような存在こそが、主要な男性登場人物を形作っていることを明らかにしています。ジェンダー研究の視座から、ヘミングウェイ作品の新たな側面を読み解く研究書となっています。  書名:『ヘミングウェイと逸脱した身体-権力・棄却・ジェンダー』 著者名:古谷裕美 出版社名:関東学院大学出版会 判型/製本形式/ページ数:四六判・上製・214頁 税込価格:2,420円 ISBNコード:978-4-901734-82-0 Cコード:3098 好評発売中! https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/research/kgu-press.html |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

2023年8月25日号 第377号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その377・8月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1006古書店参加、データ約673万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

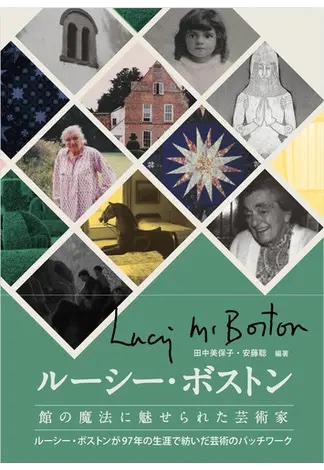

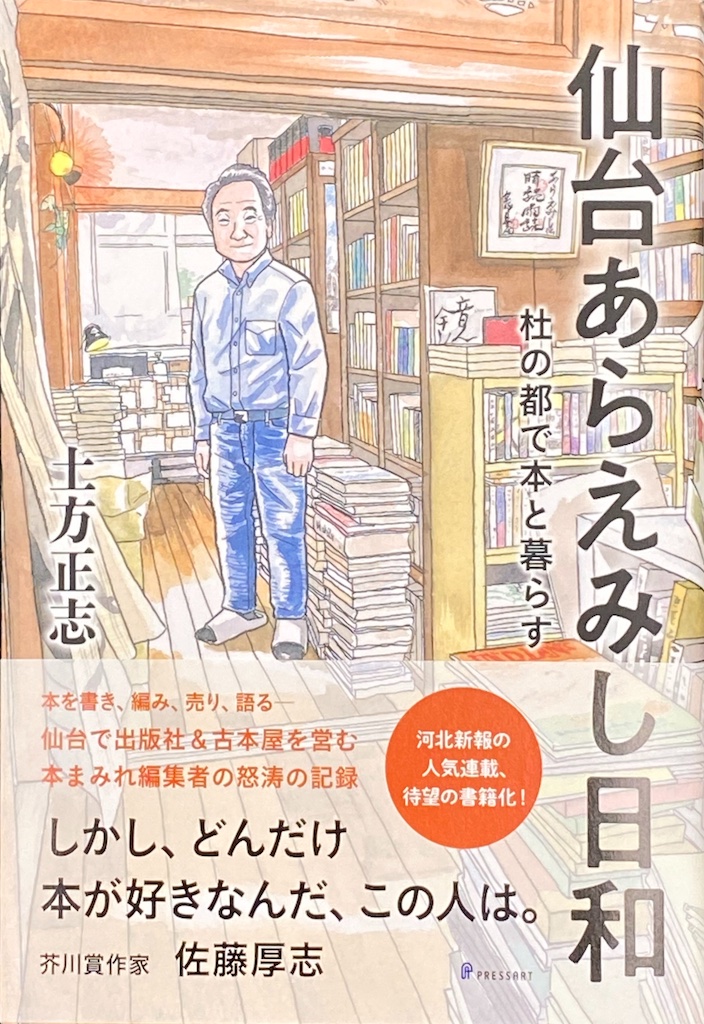

1.『仙台あらえみし日和』ドタバタ記

古本あらえみし 土方正志

2.『ヘミングウェイと逸脱した身体―権力・棄却・ジェンダー』

古谷裕美 (関東学院大学建築・環境学部講師)

3.『ルーシー・ボストン 館の魔法に魅せられた芸術家』

現代イギリス児童文学・東京女子大学教授 田中美保子

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(311)】━━━━━━━━━━━

『仙台あらえみし日和』ドタバタ記

古本あらえみし 土方正志

なんだかとてつもなくあわただしい、いそがしい。

3月1日に仙台市一番町アーケードのど真ん中に聳えるファッション・

ビル「仙台フォーラス」の3階に〈ブックスペースあらえみし〉をオー

プン。新刊と古本に古道具、それにカフェまで揃った来年2月までの期

間限定営業の本屋である。新刊はつきあいのある各地の版元にだいたい

月毎にブックフェアをお願いしている。いままでに河出書房新社、国書

刊行会、KADOKAWA、平凡社、偕成社、ボーダーインク、書肆侃

侃房、寿郎社の各社が、そして仙台からは河北新報出版センター、東北

大学出版会、プレスアートが参加してくれた。これに新潮社、ちくま書

房、柏書房、東京創元社、苦楽堂などが続く予定となっている。古本は

といえば、仙台からは私たち〈古本あらえみし〉のほかにジェイルハウ

スブックと阿武隈書房、山形から香澄堂書店、そして東京から西荻・盛

林堂書房が集結、新刊・古本共にさまざまにトークイベントも繰り広げ

た(いとうせいこうさん、京極夏彦さん、若竹千佐子さん、南陀楼綾繁

さん、そして盛林堂の小野純一さんなどなどをゲストお迎えした)、か

と思えばよせばいいのに、仙台イービーンズ古本まつり、泉中央セルバ

古本市、戸田書店やまがた古本まつりにまで出張って、本店たる〈古本

あらえみし〉をまわしながらのコレなのだから堪らない。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12113

『仙台あらえみし日和 杜の都で本と暮らす』

プレスアート刊

土方正志著

税込価格:2,750円(税込)

ISBNコード:978-4-9912938-1-8

好評発売中!

https://kappo.machico.mu/books/8367

━━━━━━━━━【大学出版へのいざない9】━━━━━━━━━━━

『ヘミングウェイと逸脱した身体―権力・棄却・ジェンダー』

古谷裕美 (関東学院大学建築・環境学部講師)

アーネスト・ヘミングウェイ (1899-1961) は、第一次世界大戦後の荒廃

した世相や、大きく変容しつつある若者世代の価値観や倫理観を、独特の

文体で描き出したロスト・ジェネレーションを代表する作家です。モダニ

ズム芸術運動の流れを受けて、装飾的な表現を排除し、説明を限りなく省

いたハードボイルドな文体を考案し、独自の文学性を築き上げました。ヘ

ミングウェイ自身が釣りやハンティングをこよなく愛していたことはよく

知られており、その文学作品においても、アウトドア・スポーツがしばし

ば取り上げられ、いわゆる男性の世界が描き出されています。主要人物と

して男性が物語の中心に描き出される一方で、女性に目を向けると、瀕死

の妊婦や、はやり病で急死する新妻、持病の肺病を患う妻など、不健康な

女性が多いことに気付かされます。このような不遇な女性像は、1980年代

以降、フェミニズム批評の立場を取る研究者からは厳しい批判対象となり、

ヘミングウェイは女性を描けない作家としてレッテルを貼られた時期があ

りました。果たして、ヘミングウェイは本当に女性を描けない作家なので

しょうか。なぜ、ヘミングウェイの描く妊婦は死ななければならないので

しょうか、また、病の女性たちはいったい何を体現しているのでしょうか。

ヘミングウェイが描いた不遇の女性の存在を切り捨ててしまうのではなく、

その存在意義を見直してみたいという思いが、本著の基盤となる博士論文

執筆の動機の一つとなっています。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12069

書名:『ヘミングウェイと逸脱した身体-権力・棄却・ジェンダー』

著者名:古谷裕美

出版社名:関東学院大学出版会

判型:四六判/製本形式:上製/ページ数:214頁

税込価格:2,420円

ISBNコード:978-4-901734-82-0

Cコード:3098

好評発売中!

https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/research/kgu-press.html

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

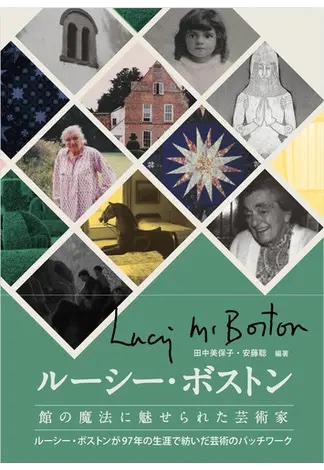

『ルーシー・ボストン 館の魔法に魅せられた芸術家』

現代イギリス児童文学・東京女子大学教授 田中美保子

ルーシー・M・ボストンと聞くと、97年という長い人生が思い浮かぶ。

しかし、ヘミングフォード・グレイやグリーン・ノウで思い至るの

は、百年どころか千年近い歳月である。ルーシーとその家族の努力の

おかげで、ヘミングフォード・グレイは壁石の中に、グリーン・ノウ

は言葉の中に、未来へと末長くいきづいていくことだろう。

(ピーター・ホリンデイル)

1990年10月13日、英国ケンブリッジ州郊外のヘミングフォード・アボッツ

村の聖マーガレット教会で、ルーシー・M・ボストン(以下、ルーシー・ボ

ストン)を偲ぶメモリアル・サービスが催された。上記は、その時に、児童

文学者ピーター・ホリンデイルが読んだ弔辞の抜粋である。ボストンの生涯

と芸術活動を端的に言い得ている一文である。

本書は、このルーシー・ボストン(Lucy M. Boston、1892年12 月10日〜

1990年5月25日)の評伝集である。ボストンは、日本では英国の児童文学作

家としてのみ知られている感があるが、実は、自伝執筆、詩作、パッチワー

ク制作、造園、古代種バラの育苗、音楽、油絵など、いくつもの分野で並外

れた作品を残した稀有な芸術家である。そしてそれは、そうしたボストンの

生涯や諸活動は、いずれも、イングリッシュネスそのものである。ボストン

ほど英国文化の真髄を体現している芸術家は他に類をみない。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12078

『ルーシー・ボストン 館の魔法に魅せられた芸術家』

国書刊行会刊

田中美保子/安藤 聡 編著

税込価格:4,180円(税込)

ISBNコード:978-4-336-07382-2

好評発売中!

https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336073822/

━━━━━━━━━━━━【プレゼント企画】━━━━━━━━━━━━

今月号でご紹介した『季刊「大学出版」135号』を

抽選で15名様にプレゼント致します。

ご応募お待ちしております。

応募申込は下記ページにてお願い致します。

締切日 8月28日(月)午前10時

https://www.kosho.ne.jp/entry2023/0825/0825.html

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「大学出版へのいざない」シリーズ 第10回

書名:『映像作家 宮崎駿――〈視覚的文学〉としてのアニメーション映画』

著者名:米村みゆき

出版社名:早稲田大学出版部

判型/製本形式/ページ数:四六判/並製/272頁

税込価格:2,200円

ISBNコード:978-4-657-23007-2

Cコード:0074

好評発売中!

https://www.waseda-up.co.jp/art/post-854.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

『文学する中央線沿線~小説に描かれたまちを歩く~』

ぶんしん出版刊

矢野勝巳著

税込価格:1,870円(税込)

ISBNコード:978-4893902009

好評発売中!

https://bunshin.base.shop/items/72316245

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

『本のある空間採集: 個人書店・私設図書館・ブックカフェの寸法』

学芸出版社刊

政木哲也著

税込価格:2,750円(税込)

ISBNコード:978-4761528614

好評発売中!

https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761528614

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

8月~9月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2023年9月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジン その377・8月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

『ルーシー・ボストン 館の魔法に魅せられた芸術家』

『ルーシー・ボストン 館の魔法に魅せられた芸術家』現代イギリス児童文学・東京女子大学教授 田中美保子 |

1990年10月13日、英国ケンブリッジ州郊外のヘミングフォード・アボッツ村の聖マーガレット教会で、ルーシー・M・ボストン(以下、ルーシー・ボストン)を偲ぶメモリアル・サービスが催された。上記は、その時に、児童文学者ピーター・ホリンデイルが読んだ弔辞の抜粋である。ボストンの生涯と芸術活動を端的に言い得ている一文である。 本書は、このルーシー・ボストン(Lucy M. Boston、1892年12 月10日〜1990年5月25日)の評伝集である。ボストンは、日本では英国の児童文学作家としてのみ知られている感があるが、実は、自伝執筆、詩作、パッチワーク制作、造園、古代種バラの育苗、音楽、油絵など、いくつもの分野で並外れた作品を残した稀有な芸術家である。そしてそれは、そうしたボストンの生涯や諸活動は、いずれも、イングリッシュネスそのものである。ボストンほど英国文化の真髄を体現している芸術家は他に類をみない。 それにもかかわらず、ボストンの評伝集はおろか、作品をめぐる評論も、英国をはじめどの国でもほとんど出ていなかった。ウィリアム・モリスやターシャ・テューダーの日本における根強い人気を考えると、ボストンももっと広く知られて良いはずである。何がそれを阻んでいるのだろう? そもそも、私が学生時代にボストンの世界に彷徨い込んだきっかけは、60歳を超えて作家活動を始めたという逸話に惹かれてのことだった。 ボストンのすべての芸術活動は、62歳に処女作を出版した後、90歳代に及ぶまでの30年間に行われたものである、という事実。それを生み出した源泉は、1130年代ごろまでにノルマン人が建てたと言われるイングランドで人が住み続けている最古の民家である、ということ。さらに、まさに、ボストンの芸術活動の多種多様さと、それぞれの活動が分かち難く結びついているという魅力。これでは、ボストンについてそう簡単には論じられない。一人の人間では太刀打ちできないほどの多角的な調査や分析を要するーーこの気づきが、分野の異なる仲間と科研費のプロジェクトを2013年に立ち上げるきっかけになった。はじめ、イギリス2名、日本3名で立ち上げたプロジェクトは、その後6年間に大きく膨らみ、(児童)文学だけではなく、サウンドスケープ、針仕事、造園・園芸、音楽、詩、絵画・イラストなどの専門家や愛好者など、総勢英日18人の執筆者と7人の翻訳者という多彩なメンバーによる評伝集へと結実することになった。 ただの堅苦しい論文集はこの作家の活動にそぐわない。研究者だけではなく、手仕事や園芸、音楽、建築などにも関心のある人たちにも楽しめる本にしたかった。美しいパッチワークや、庭や古代種バラ、ノルマン様式のマナ・ハウスの室内外などの写真や、ボストンとの想い出やエピソードを記したエッセイなど、気軽に楽しめる読み物も加えた。この館の離れに寄宿していた林望氏の講演録やエッセイ、作品の翻訳者の一人長沼登代子氏に送られたボストンの書簡、ボストンに影響を受けた女児の想い出なども収録した。第一部「文学作品」、第二部「その他の芸術作品」、第三部「ボストン」をめぐって」と題した3部構成になった本書は、帯の文言通り、「まさに97年の生涯で紡いだ芸術のパッチワーク」である、と自負している。 文芸評論家で子ども文化研究者の野上暁は、本書を以下のように評している。 もう一つだけ、ここで、ボストンについて特筆しておきたいことがある。それは、ボストンは芸術家であるだけではなく、たいへん優れた「教育者」でもあったという側面だ。上述の野上の書評でも触れられているとおり、上橋菜穂子は、憧れのボストンに高校の研修旅行で会いに行った。物語を語る人に憧れていた上橋に、ボストンはこの時、「大人になり、様々なことを経ても、まだその夢を強く持ちつづけているようなら、あなたはきっと作家になれます」と言ったという。そして、この言葉がその後の上橋を支えてきたことを上橋は折に触れ書いている(上橋菜穂子『明日は、いずこの空の下』講談社ほか)。さらに、ボストンの作品のイラストを手がけた一人息子ピーターの妻ダイアナが東京女子大学で講演した時に、上橋がこのエピソードを告げると、ダイアナは、「イギリスでも、同じように励まされて児童文学作家になり、カーネギー賞を取った人がいるんですよ」と言ったという。加えて言えば、名エッセイ『イギリスはおいしい』で作家林望が誕生したのも、この館の離れにたまたま同氏が寄宿し、ボストンとの交流の日々あってこそのことであると思われる。ボストンは館の過去の住人たちの音や声を聞くなど霊感が強かったという。また、手相を読んだり手描き文字で性格を判断していたとも聞く。そういうボストンの眼には、こうした作家たちに潜んでいた卓越した才能がひときわ輝いて見えたのかもしれない。  『ルーシー・ボストン 館の魔法に魅せられた芸術家』 国書刊行会 刊 田中美保子・安藤聡 編著 ISBN:978-4-336-07382-2 Cコード:0023 定価 3,800円 (税別) 好評発売中! https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336073822/ (章ごとの執筆者と概要https://www.kokusho.co.jp/dldata/9784336073822_01.pdf) 2023年9月16日(土)15:00-17:00 2023年12月18日(月)17:00-19:00 |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

『仙台あらえみし日和』ドタバタ記

『仙台あらえみし日和』ドタバタ記古本あらえみし 土方正志 |

|

なんだかとてつもなくあわただしい、いそがしい。

3月1日に仙台市一番町アーケードのど真ん中に聳えるファッション・ビル「仙台フォーラス」の3階に〈ブックスペースあらえみし〉をオープン。新刊と古本に古道具、それにカフェまで揃った来年2月までの期間限定営業の本屋である。新刊はつきあいのある各地の版元にだいたい月毎にブックフェアをお願いしている。いままでに河出書房新社、国書刊行会、KADOKAWA、平凡社、偕成社、ボーダーインク、書肆侃侃房、寿郎社の各社が、そして仙台からは河北新報出版センター、東北大学出版会、プレスアートが参加してくれた。これに新潮社、ちくま書房、柏書房、東京創元社、苦楽堂などが続く予定となっている。古本はといえば、仙台からは私たち〈古本あらえみし〉のほかにジェイルハウスブックと阿武隈書房、山形から香澄堂書店、そして東京から西荻・盛林堂書房が集結、新刊・古本共にさまざまにトークイベントも繰り広げた(いとうせいこうさん、京極夏彦さん、若竹千佐子さん、南陀楼綾繁さん、そして盛林堂の小野純一さんなどなどをゲストお迎えした)、かと思えばよせばいいのに、仙台イービーンズ古本まつり、泉中央セルバ古本市、戸田書店やまがた古本まつりにまで出張って、本店たる〈古本あらえみし〉をまわしながらのコレなのだから堪らない。 だけではない。ご存じのみなさんもいらっしゃるかと思うが、私たち〈古本あらえみし〉は実は零細出版社〈荒蝦夷〉でもある。新刊も出さなければならない。今年に入って東北学院大学『震災学vol.13』に加屋本正一『波照間島』と寺崎英子写真集刊行委員会『細倉を記録する寺崎英子の遺したフィルム』の3冊を刊行している。新刊を出せば出したでそれだけでは済まない。営業もあれば宣伝もある。新刊イベントもやらなければならない。『細倉を記録する寺崎英子の遺したフィルム』では写真評論家の飯沢耕太郎さんに〈ブックスペースあらえみし〉でお話しいただいたりもして、新刊もまたたいへんあわただしい。 さらにいえば毎年この季節は「仙台短編文学賞」の受賞作決定発表と授賞式がある。河北新報社とプレスアート、そして私たち〈荒蝦夷〉が結成した実行委員会の許に、仙台市市民文化事業団、仙台市、東北学院大学、エフエム仙台、宮城県古書籍商組合、図書館流通センター、東北大学災害科学国際研究所、関西学院大学災害復興制度研究所が名を連ねて第6回を迎えたこの賞、なんと極小零細出版社の私が実行委員会代表を務めさせていただいている。いかにもオミコシとはいえ、オミコシにはオミコシのいそがしさがある。今年は注目度も高かった。第3回大賞受賞者の佐藤厚志さんが『荒地の家族』(新潮社)によりこの1月、芥川賞を受賞されたのである。折しも河北新報で連載が始まった「常盤団地第三号棟」が受賞第1作となったのだが、実はこの作品、編集は私たち〈荒蝦夷〉が担当して、芥川賞フィーバーにモロに巻き込まれた。 そんなこんなのモーレツな本年前半、私を含めて社員ふたりと頼りのアルバイト諸氏諸嬢とともになんとか乗り切ったわけだが、それにしてもあれやこれやと重なるにもほどがある。タマにキズはそのワリにもうかっていない。ビンボーひまなしとはよくぞいったもので、我れながら不憫になったりもする。おまけにさらにあわただしくもなんと自らの本まで出してしまった。河北新報日曜読書欄に「仙台発出版こぼれ話」と題して2019年6月から4年余りにわたって連載してきたエッセーを『仙台あらえみし日和 杜の都で本と暮らす』としてプレスアートが1冊にまとめてくれたのである。私にとって12冊目の著書だから、いかにいそがしすぎる日々とあっても、まあ、ライターとしては手慣れた仕事、なんとかなるだろうと、これがなんとも甘かった。なにせ4年間の連載、総ページ400超のゲラをあっちへこっちへ持ち歩いては目を通す羽目に追い込まれ、やっとこ刊行なったその内容はといえば、仙台の零細出版社のどたばた、コロナ禍まるかぶりの新米古本屋の悪戦苦闘、仙台短編文学賞の舞台裏、新古問わずの本の豆知識、東北マタギのクマ狩りやアフガニスタンへシベリアへと過去の取材の打ち明け話、仙台文学館の夢野久作書簡新発見や『週刊河北』掲載の横溝正史戦後第1作と好きな作家のエピソードなどなど、本まみれの日々の雑談小話あれやこれやがずらり。なにせ日曜日朝刊読書面掲載のエッセー、肩の凝らないのんびり楽しんでいただける読みものをめざしたのだが、世はコロナ禍にウクライナ戦争、ばかりか健康を損ねての3度にわたる入院手術に故郷の母の死や実家の整理まで、連載中に還暦を迎えた私の個人的な騒動もあって、いやはやなんとも。 そんな編んで書いて売る怒濤の日々にじたばた綴ったエッセーがさてもおおいそがしのこの6月末に刊行なったわけだが、おかげさまでご好評いただけているようである。各紙誌でご紹介いただき、売れ行きも好調、ありがたやそろそろ増刷の声も聞こえる。というわけで本稿をお読みのみなさんにも『仙台あらえみし日和』をお手に取っていただければこの上なきシアワセ、よろしくお願いいたします。仙台にいらっしゃる機会があれば〈古本あらえみし〉と〈ブックスペースあらえみし〉にぜひお立ち寄りを!  『仙台あらえみし日和 杜の都で本と暮らす』 プレスアート刊 土方正志著 税込価格:2,750円(税込) ISBNコード:978-4-9912938-1-8 好評発売中! https://kappo.machico.mu/books/8367 |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

2023年8月4日号 第376号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第127号

。.☆.:* 通巻376・8月4日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

神保町が「中央線文化」になった日――古本フェスタを見て思う

書物蔵

■事前情報ほとんど知らず

週末古書展に欠かさず通うようにしている私だけれど、東京古書会館

の新しい週末展「古本フェスタ」のことを知らなかった。直前にネット

のSNS(ツイッター改めX)でフォローしている盛林堂さんなどの古本屋

さんが、参加するのでよろしくとのお知らせを流していたので知ったこ

とだった。

事前の情報はほとんど知らず、ただ、「いつも通っているよみた屋さ

んやりんてん舎さんが参加するなぁ、これらのお店が参加する週末展っ

て今までなかったような気がする。ちょっと行ってみたいな」というレ

ベル。

7月28日(金)当日。私は午前中、某大で打ち合わせがあり、午後は

夏のコミケ用同人誌のアップロード締切日が設定されていた。で、せっ

かく上京した愛知・南部堂(@Kan_ei_sen_Vol2)さんに、古本フェス

タで会いませんかと誘われていたのに夕方まで身動きがとれなかった。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12004

Twitter

https://twitter.com/shomotsubugyo (2009年~)

中央線はしからはしまで古本フェスタ(※終了しました)

https://www.kosho.ne.jp/?p=783

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見16】━━━━━━━━━

宮城県図書館 「本の虫」たちの系譜

南陀楼綾繁

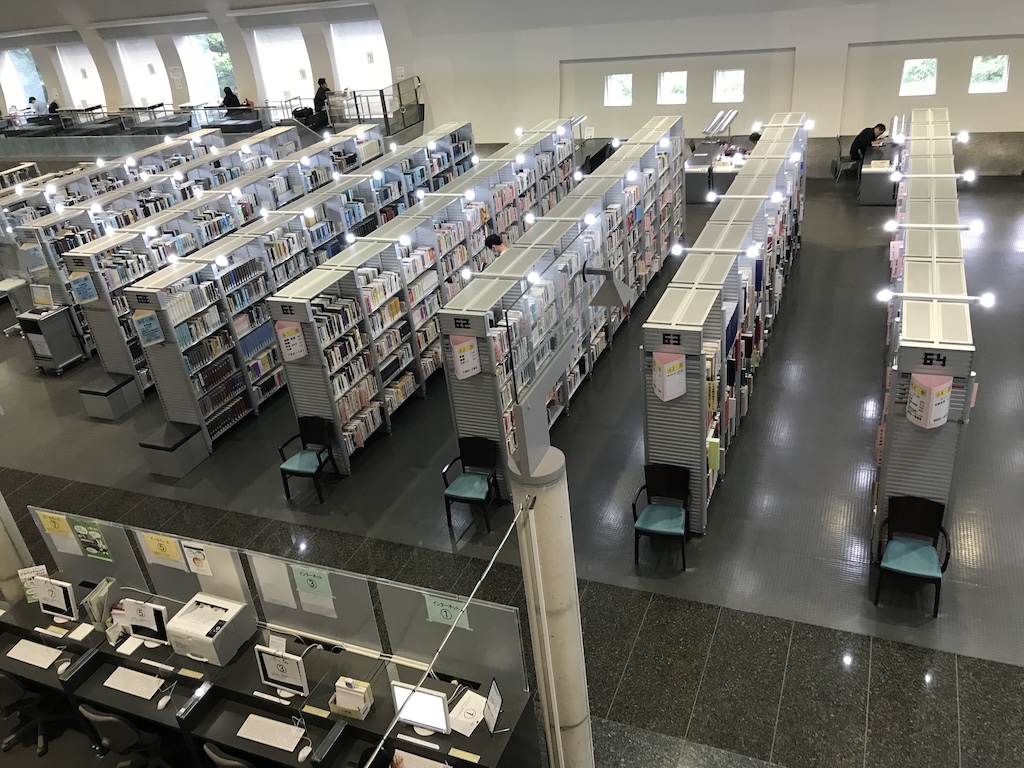

宮城県図書館の4階の書庫には、奥に向かって電動の書棚が続いてい

る。その長さは200メートル以上あるという。こんなに長い書庫を見た

のは初めてかもしれない。

そして、思った。ココにある本は、江戸時代以降の「本の蟲」たちに

よって受け継がれてきたものなのだ、と。

6月23日、仙台市地下鉄の泉中央駅からバスに乗って、宮城県図書館

にやって来た。交通アクセスがいいとは云えない場所なので、今回で2

回目だ。

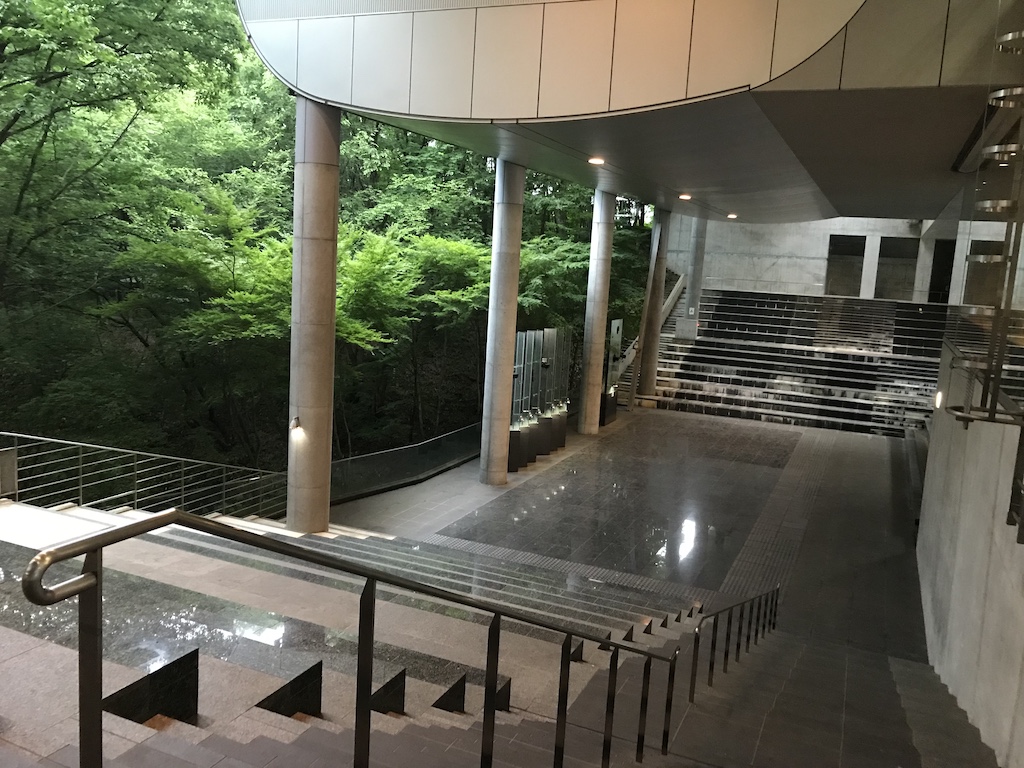

ガラス張りの建物の中に入る。京都駅を手がけた原広司が設計したも

の。西側の入り口が、少し低くなっている。「地形広場ことばのうみ」

と名付けられたこのスペースでは、谷川俊太郎の詩の朗読会も行なわれ

たという。

その隣にあるカフェで、早坂信子さんとお会いした。私は2015年に

〈せんだいメディアテーク〉で早坂さんとトークイベントをしている。

穏やかな印象だが、本の話になると尽きることがない。2021年に『司

書になった本の虫』(郵研社)を刊行した。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12021

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

Twitter

https://twitter.com/kawasusu

宮城県図書館

https://www.library.pref.miyagi.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

※今月の新コンテンツはありません。

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

━━━━━【8月4日~9月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

さんちか古書大即売会(兵庫県)

期間:2023/08/03~2023/08/08

場所:さんちか三番街 さんちかホール

https://hyogo-kosho.com

------------------------------

城北古書展

期間:2023/08/04~2023/08/05

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

河原町地下古本市(京都府)

期間:2023/08/04~2023/08/23

場所:丸善京都本店 地下2階 MARUZENギャラリー

京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL

------------------------------

Vintage Book Lab(ヴィンテージ・ブック・ラボ)

期間:2023/08/05~2023/08/06

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=830

------------------------------

第72回東武古書の市(栃木県)

期間:2023/08/10~2023/08/15

場所:東武宇都宮百貨店 5Fイベントプラザ(宇都宮市宮園町5-4)

東武宇都宮駅よりすぐ(百貨店直結)

JR宇都宮駅よりタクシー5分/バス+徒歩5分/徒歩25分

------------------------------

特別臨時開催 倉庫会古書即売会(愛知県)

期間:2023/08/11~2023/08/13

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/

------------------------------

第36回 下鴨納涼古本まつり(京都府)

期間:2023/08/11~2023/08/16

場所:下鴨神社 礼の森 京都府京都市左京区下鴨泉川町59

https://kyoto-koshoken.com/

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2023/08/11~2023/08/30

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

好書会

期間:2023/08/12~2023/08/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

光が丘 秋の古本市

期間:2023/08/16~2023/10/15

場所:リブロ光が丘店 東京都練馬区光が丘5-1-1 リヴィン光が丘5階

都営大江戸線光が丘駅A4出口より徒歩3分

------------------------------

三省堂書店池袋本店 古本まつり

期間:2023/08/16~2023/08/23

場所:西武池袋本店 別館2階=西武ギャラリー

東京都豊島区南池袋1-28-1

http://ikebukuro.books-sanseido.co.jp/events/6943

------------------------------

ぐろりや会

期間:2023/08/18~2023/08/19

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2023/08/24~2023/08/27

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

紙魚之會

期間:2023/08/25~2023/08/26

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.ne.jp/?p=604

------------------------------

第49回 古本浪漫洲 Part1

期間:2023/08/31~2023/09/02

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/part1.php

------------------------------

東京愛書会

期間:2023/09/01~2023/09/02

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

杉並書友会

期間:2023/09/02~2023/09/03

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

第49回 古本浪漫洲 Part2

期間:2023/09/03~2023/09/05

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/part2.php

------------------------------

第49回 古本浪漫洲 Part3

期間:2023/09/06~2023/09/08

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/part3.php

------------------------------

第107回 彩の国所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2023/09/06~2023/09/12

場所:くすのきホール

(西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2023/09/08~2023/09/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.ne.jp/?p=571

------------------------------

好書会

期間:2023/09/09~2023/09/10

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

第49回 古本浪漫洲 Part4

期間:2023/09/09~2023/09/11

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/part4.php

------------------------------

第49回 古本浪漫洲 Part5(300円均一)

期間:2023/09/12~2023/09/14

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

趣味の古書展

期間:2023/09/15~2023/09/16

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

------------------------------

♭立川フロム古書市ご案内♭

期間:2023/09/15~2023/09/26

場所:立川駅北口徒歩5分

フロム中武(ビッグカメラ隣) 3階バッシュルーム(北階段際)

http://mineruba.webcrow.jp/saiji.htm

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1003書店参加、データ約670万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2023年8月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその376 2023.8.4

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

宮城県図書館 「本の虫」たちの系譜【書庫拝見16】

宮城県図書館 「本の虫」たちの系譜【書庫拝見16】南陀楼綾繁 |

|

宮城県図書館の4階の書庫には、奥に向かって電動の書棚が続いている。その長さは200メートル以上あるという。こんなに長い書庫を見たのは初めてかもしれない。

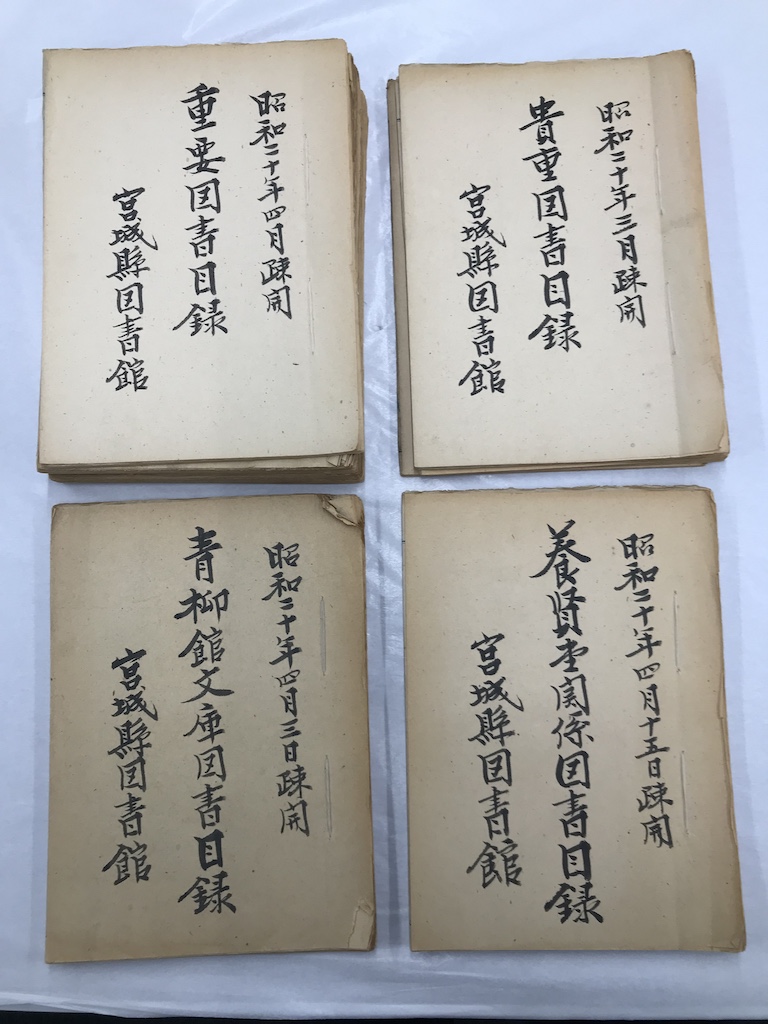

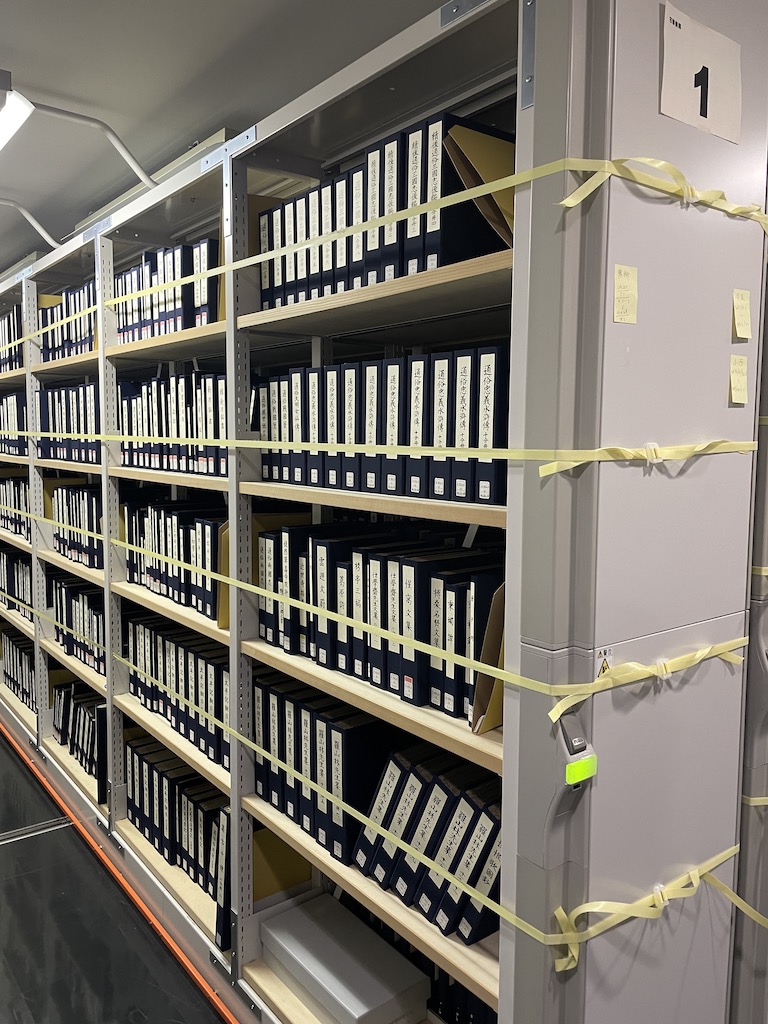

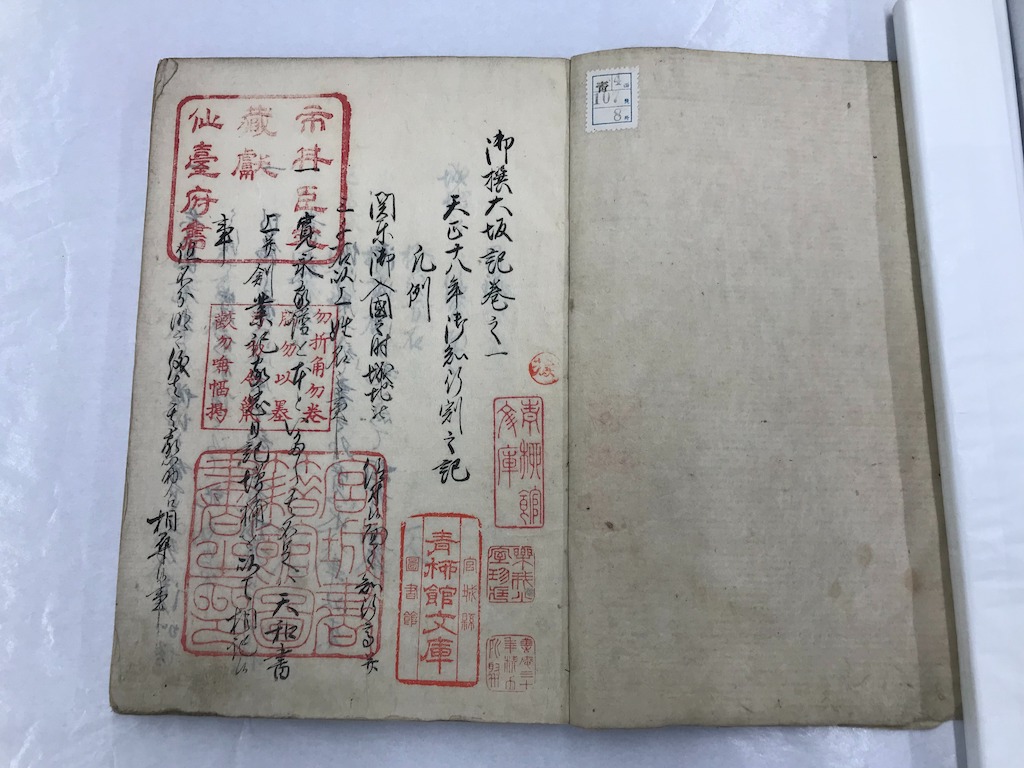

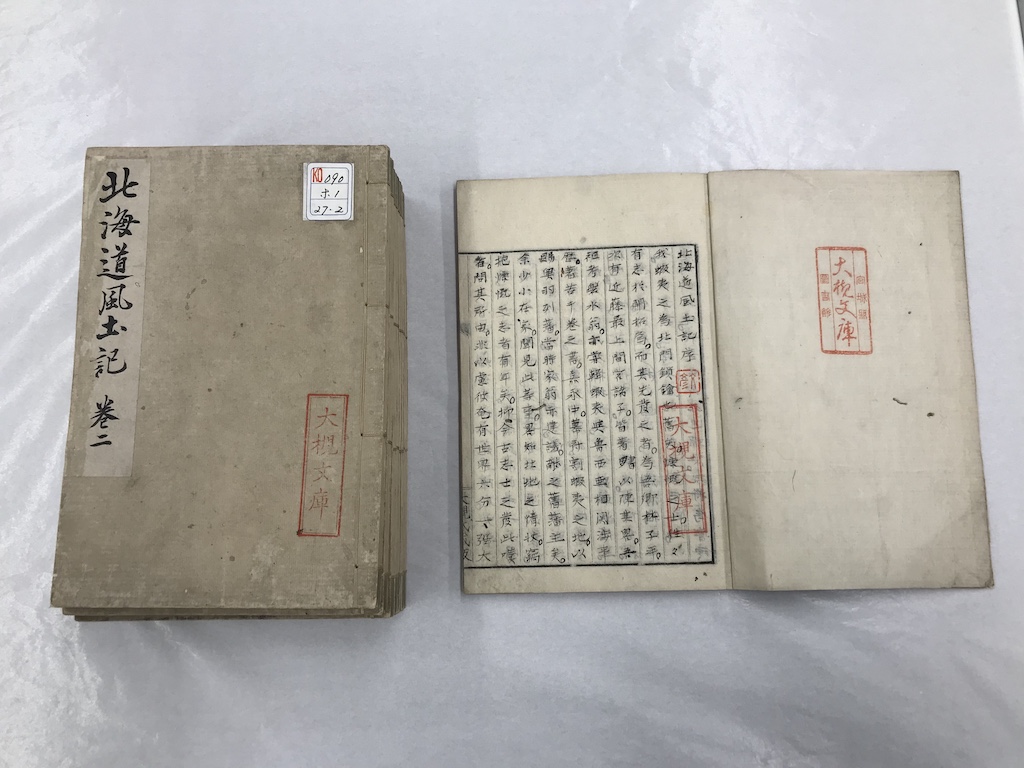

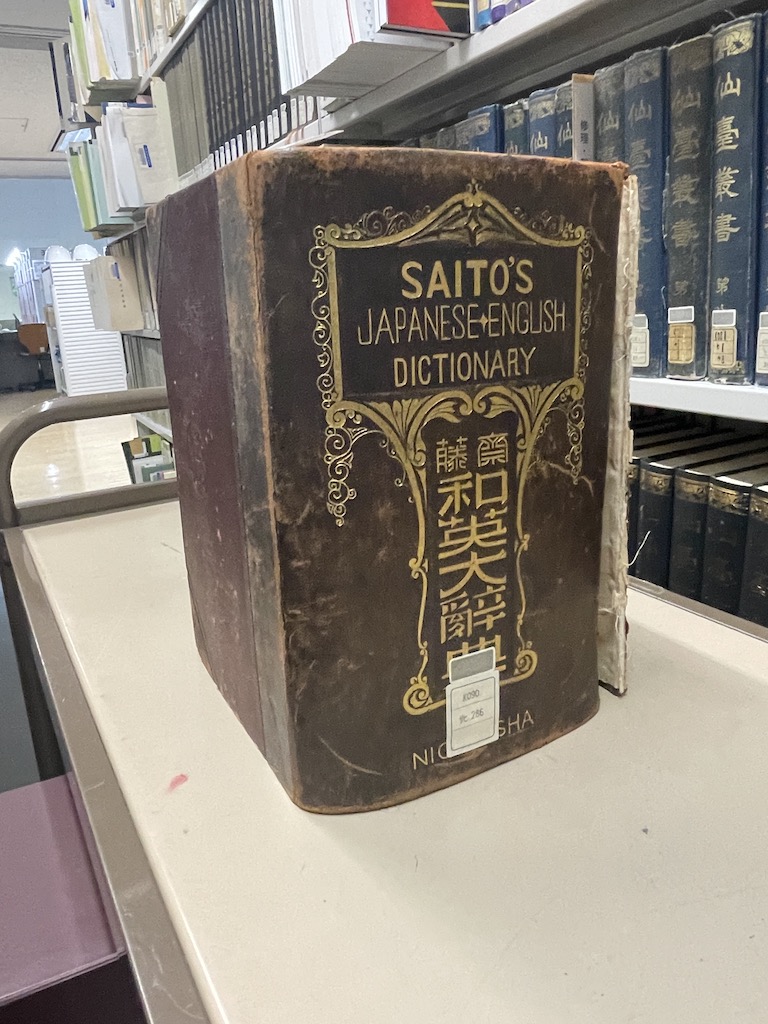

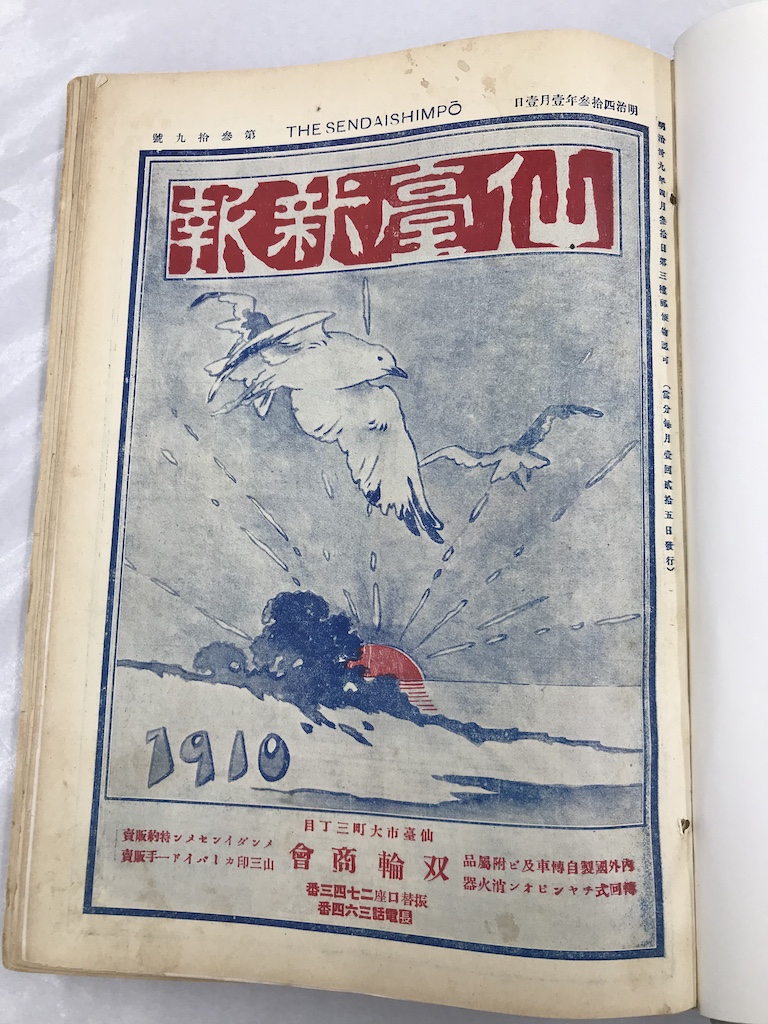

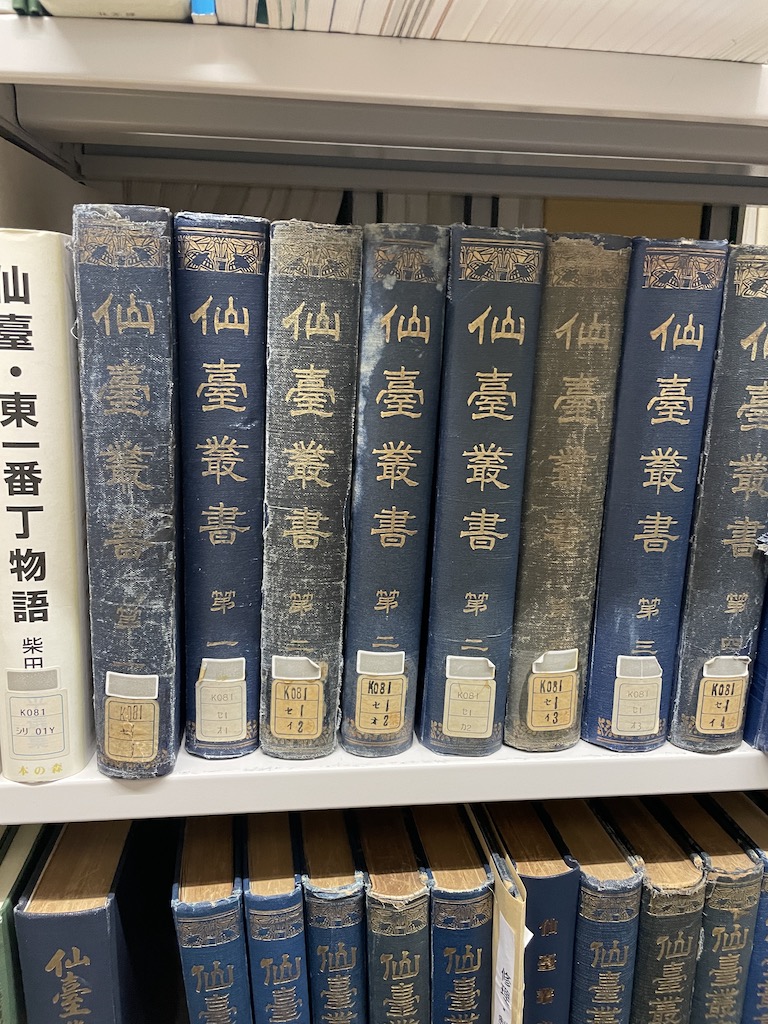

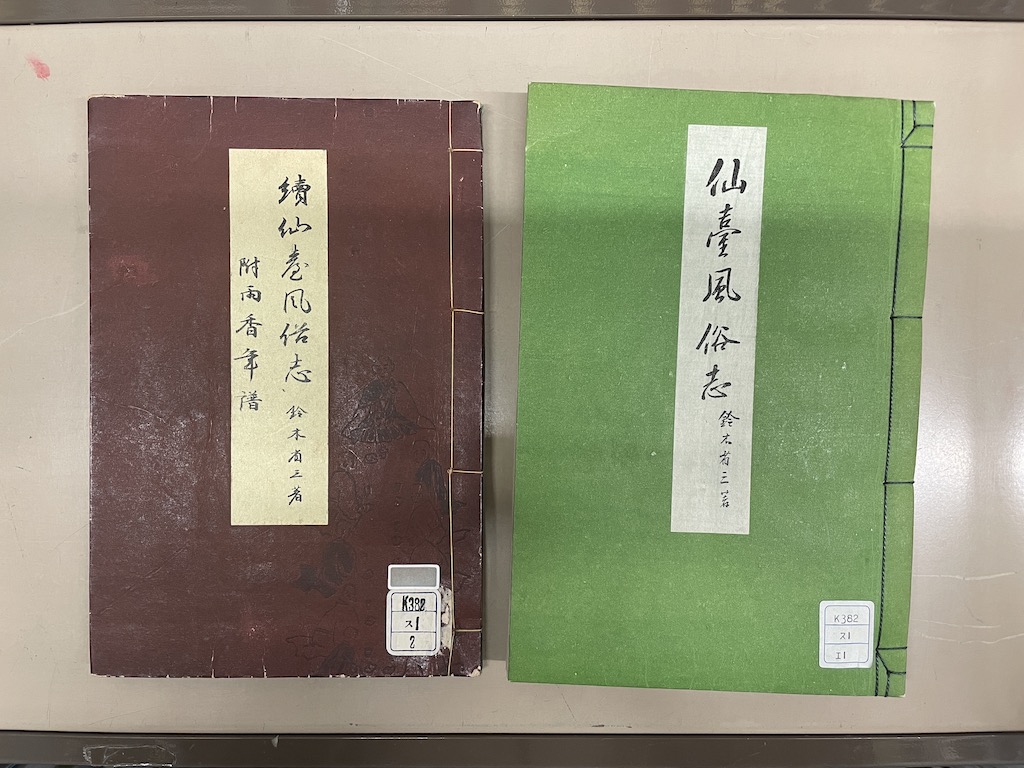

そして、思った。ココにある本は、江戸時代以降の「本の蟲」たちによって受け継がれてきたものなのだ、と。 4階書庫 6月23日、仙台市地下鉄の泉中央駅からバスに乗って、宮城県図書館にやって来た。交通アクセスがいいとは云えない場所なので、今回で2回目だ。 ガラス張りの建物の中に入る。京都駅を手がけた原広司が設計したもの。西側の入り口が、少し低くなっている。「地形広場ことばのうみ」と名付けられたこのスペースでは、谷川俊太郎の詩の朗読会も行なわれたという。 地形広場ことばのうみ その隣にあるカフェで、早坂信子さんとお会いした。私は2015年に〈せんだいメディアテーク〉で早坂さんとトークイベントをしている。穏やかな印象だが、本の話になると尽きることがない。2021年に『司書になった本の虫』(郵研社)を刊行した。 早坂さんは1946年、父が赴任していた北京で生まれ、仙台で育つ。 1948年、仙台に連合国軍最高司令官総司令部のCIE(民間情報教育局)が設立した図書館が開館した。このCIE図書館については、本連載の第1回(県立長野図書館)でも触れた。 早稲田大学を経て、図書館短期大学に進学。宮城県図書館に実習に行ったところ、副館長から誘われて、卒業後に同館に勤務する。閲覧、コピーサービス、目録などの担当を経て、調査相談の担当となる。さらに貴重資料のデジタル化にも携わった。 空襲で失われた本同館は横長になっていて、3階は見渡す限り、ずらりと書架が並んでいる。その眺めは壮観だ。西の端にあるのが、「みやぎ資料室」だ。開架で2万5000冊、書庫に5万6000冊を所蔵する。 みやぎ資料室 担当の佐尾博基さんが出迎えてくれる。青森県生まれで仙台育ち。2002年から同館に務める。 郷土資料の大切さを知ったのも、3.11だった。津波で図書館が流されてしまったことで、失われた資料の貴重さに気づいた。また、県外から来た復興ボランティアの人が、土地の歴史を調べに来たことに「ありがたい」と感じたという。なお、同館には震災関係の資料を集める「東日本大震災文庫」がある。 ここで、宮城県図書館の歴史を駆け足で。 前身は1881年(明治14)、宮城師範学校内に創設された宮城書籍(しょじゃく)館だった。1907年(明治40)には「宮城県立図書館」と改称した。 1912年(大正元)には現在の勾当台公園に独立した図書館を建設。新潟県出身で、宮城県内で洋風建築を手がけた山添喜三郎らが設計した、「ドーム型屋根を持つ美しい木造洋風建築物」だった(『司書になった本の虫』)。のちに「宮城県図書館」と改称される。 1945年(昭和20)7月9日深夜から10日未明にかけて、仙台の空襲で建物や書庫が全焼。蔵書の93パーセントを失う。この時、疎開によって約9500冊が残った。この時に作成された疎開図書の目録が残っている。 1945年4月に疎開した図書の目録 被災5日目、当時の菊地勝之助館長の自宅に図書館の仮事務所を置き、図書の収集と館外貸し出しをはじめたという(『宮城県図書館百年史』)。 1949年、宮城県庁の西側に図書館が落成。1967年には榴ケ岡に新図書館ができる。そして、1998年、現在の地に移転したのだ。 特殊文庫の貴重書では、佐尾さんと早坂さんに案内していただいて、書庫に入ろう。3階の郷土資料の棚から見ていく。 まず気づくのは、棚によっては結束バンドがかけられて、本が飛び出さないようになっていることだ。東日本大震災の教訓だろう。 震災後、結束バンドがかけられた 特殊文庫としては、「伊達文庫」「小西文庫」「青柳文庫」「養賢堂文庫」「大槻文庫」などがある。 伊達文庫は仙台藩主だった伊達家の旧蔵書。仙台藩関係の絵図、古版本、古写本などを含む。小西文庫は仙台の旧家・小西家の蔵書、養賢堂文庫は仙台藩校の旧蔵書だ。 青柳文庫については、早坂さんが長年研究されており、『公共図書館の祖 青柳文庫と青柳文蔵』(仙台・江戸学叢書)という著書もある。 青柳文蔵は現在の一関市出身で、江戸で公事師(現在の弁護士)や娼家の口入屋(遊女周旋業者)で蓄えた富を、蔵書の収集に注いだ。『青柳館蔵泉譜』『青柳館蔵書目録』を自ら編纂している。 青柳文庫は「書籍は土蔵の文庫に収蔵され、専ら『宅下げ拝借』とよばれた貸し出しサービスに供された。文蔵は、七坪の土蔵と、遊歴の者が望めば暫く逗留もできるように一〇畳と八畳二間の貸出業務用御役所の建物を建てること、また貸出期間は三〇日限りとするなど、細かい要望も出している」(『司書になった本の虫』) 青柳文庫は宮城書籍館、のちの宮城県図書館に引き継がれた。先に触れたように、県図書館は空襲に遭うが、青柳文庫は疎開の対象に選ばれたために、現在も残る。江戸時代のひとりの「本の虫」の夢が受け継がれているのだ。 青柳文庫の蔵書印が押された『御撰大坂記』巻の一 大槻文庫は、国語辞典『言海』の編纂者である大槻文彦の旧蔵書。『言海』の自筆稿本や北海道に関する地誌『北海道風土記』の自筆稿本などを含む。 大槻文彦『北海道風土記』稿本 鈴木雨香と常盤雄五郎特殊文庫以外の郷土資料は、「宮城県図書館郷土資料分類」によって配架されている。ここにも貴重で珍しい本が見つかる。 仙台生まれの英語学者・斎藤秀三郎が編纂した『斎藤和英大辞典』(1928年)は、その分厚さに驚く。詩人・尾形龜之助の研究雑誌『尾形龜之助』は、館員がつくったらしい函に収められている。1910年(明治43)の『仙台新報』は。いまでいうタウン誌か。当時、普及していたのか、自転車についての話題が多いのが面白い。 斎藤秀三郎編『斎藤和英大辞典』 『仙台新報』 棚を眺めているうちに目に留まったのが、「仙台叢書」だ。 仙台藩に関する古典籍を選び、翻刻刊行するシリーズで、1922年(大正11)から1929年(昭和4)にかけて22巻が刊行された。 仙台叢書 「貴重な資料が収録されているので、利用率が高いです」と、佐尾さんは話す。 別の棚を眺めていると、吉岡一男『鈴木雨香の生涯と岩沼』(鈴木雨香生誕一五〇年顕彰会)という本が目に入った。手に取って驚いたのは、鈴木雨香(本名は省三)が、「仙台叢書」の編集責任者だったことだ。書庫の神様は、ときどきこういう悪戯をする。 雨香は現在の宮城県岩沼市に生まれ、仙台で医師として働くかたわら、歴史を研究。60歳を過ぎてから「仙台叢書」の編集主任となった。 1937年(昭和12)には『仙台風俗志』を刊行。衣・食・住・教育・年中行事・芸能・歌謡など多方面にわたって広く題目を設け、一般の読者にわかり易く絵入りで執筆」した民俗誌だった。雨香が1939年(昭和14)に85歳で亡くなってから、続編が刊行された。 『仙台風俗志』 鈴木雨香とともに「仙台叢書」に関わったのが、常盤雄五郎という人物だ。常盤には『本食い蟲五拾年』(仙台昔話会)という著書があり、無類に面白い。 常盤雄五郎『本食い蟲五拾年』 常盤は小学校を出た頃に、古切手や古銭を収集する。「これがそもそもの私の好古趣味のはじまりであり、これが起因となつて七十歳の今日までつづいている訳である」と書く。古書にも関心があった常盤は、仙台市立商業を中退後、内閣文庫で資料整理にあたる。家の事情で仙台に戻ってからは、宮城県図書館、東北帝国大学(現・東北大学)附属図書館、宮城県史編纂室などで働く。題名通り「本食い蟲」として生きた。 常盤は1907年(明治40)に山中樵(宮城県立図書館。のち新潟県図書館長)らと「仙台考古会」、1921年(大正10)には「郷土史談会」を結成している。図書館員が文化組織をリードしているのだ。「仙台叢書」の事務局が県図書館に置かれていたのも、常盤の関与があったのかもしれない。 『本食い蟲五拾年』には、仙台の古本屋事情も出てくる。 名掛丁に〈尚文館〉という古本屋があり、郷土本を集めていた。この店は「馬鹿ほんや」と呼ばれていたが、それは店主の記憶力の良さから、「馬鹿にかしこい」を略した尊敬の念が込められていたと、常盤は書く。 このように本を愛した常盤にとっては、空襲で図書館の蔵書を失ったことは大きな悔恨だった。 当時の常盤は、同館から離れて、東北帝国大学の図書館にいた。それだけに、自分がいたら、むざむざ焼けさせなかったのに……という思いが強くあったのだろう。 スペース問題とデジタル化4階の書庫には、郷土に関するもの以外の古書などを収める。青柳文庫、小西文庫も同様で、内容によって3階と4階に振り分けられている。この中にも、たとえば、鷹狩り、印刷などさまざまなテーマで利用できる貴重書が多い。 その奥には、一般書の書庫が続く。見渡す限り、棚の連続だ。 その一方で、資料のデジタル化が進んでいる。 2005年には「叡智の杜Web」がスタート。「宮城県内公共図書館所蔵郷土関係論文目録」は調べ物に便利。「宮城県図書館古典籍類所蔵資料」では、貴重書の画像データを見ることができる。 江戸時代の青柳文蔵。明治大正期の常盤雄五郎、そして、昭和平成期の早坂信子さんと、仙台の「本の虫」の系譜は続いてきた。そして、いまこの図書館で働く人も、「本の虫」の部分を持っていてほしい。 取材を終えた翌日、仙台の古本屋をめぐっていると、〈阿武隈書房〉で常盤雄五郎『本食い蟲五拾年』と吉岡一男『鈴木雨香の生涯と岩沼』を見つけて驚いた。昨日書庫で見た本を手に入れることができるとは。自分も仙台の「本の虫」の仲間に入れてもらったようで、嬉しかった。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 Twitter |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

神保町が「中央線文化」になった日――古本フェスタを見て思う

神保町が「中央線文化」になった日――古本フェスタを見て思う書物蔵 |

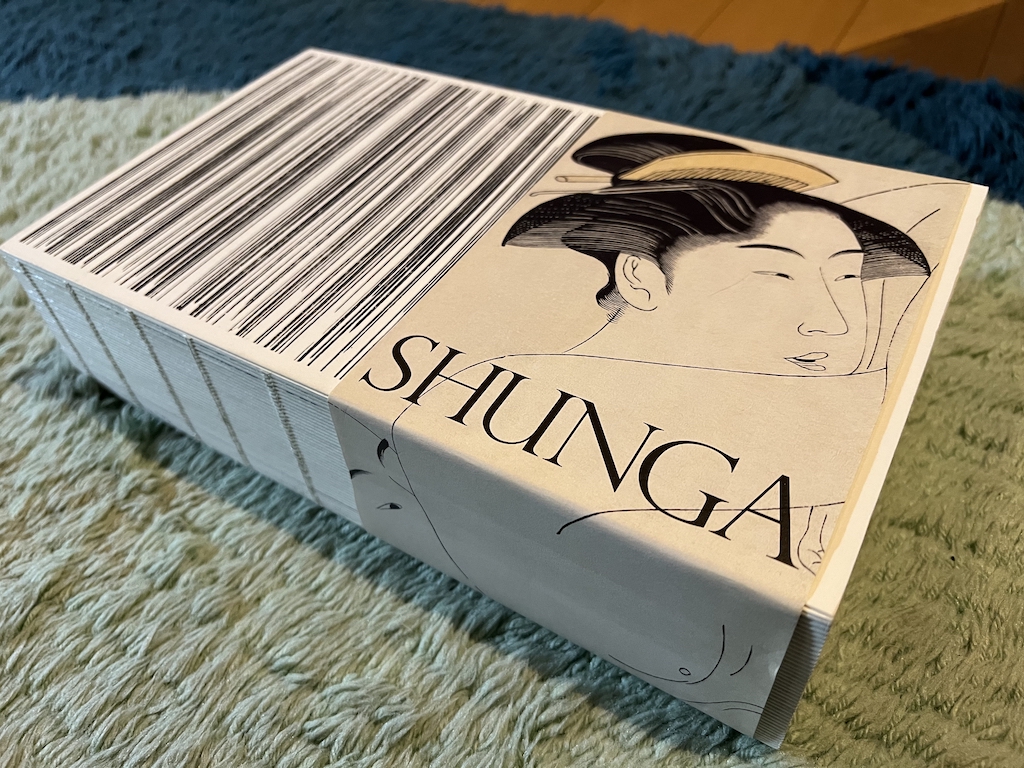

事前情報ほとんど知らず週末古書展に欠かさず通うようにしている私だけれど、東京古書会館の新しい週末展「古本フェスタ」のことを知らなかった。直前にネットのSNS(ツイッター改めX)でフォローしている盛林堂さんなどの古本屋さんが、参加するのでよろしくとのお知らせを流していたので知ったことだった。 事前の情報はほとんど知らず、ただ、「いつも通っているよみた屋さんやりんてん舎さんが参加するなぁ、これらのお店が参加する週末展って今までなかったような気がする。ちょっと行ってみたいな」というレベル。 7月28日(金)当日。私は午前中、某大で打ち合わせがあり、午後は夏のコミケ用同人誌のアップロード締切日が設定されていた。で、せっかく上京した愛知・南部堂(@Kan_ei_sen_Vol2)さんに、古本フェスタで会いませんかと誘われていたのに夕方まで身動きがとれなかった。 「後から行ったらどうせイイもんは無くなっちゃってるだろうな」と思っていたら、SNSで「今回は参加店みなネタの層が分厚いので、午後でも収穫があると思います」とよみた屋さんに言われ、それならば、と行くことにした。 あれっ? なんか違う神保町某社で同人誌印刷屋にアップロード作業を無事済ませた後、おっとり刀で会場へ駆けつけたところ……。 「あれっ? いつもの週末展となんか違う」 なんだろう、なんとなくポップな感覚がある。これは一つには品物の並びのせいだろうが、普段の古書展といちばん違うのは客層だ。おじさんたちもいるけれど、おしなべて年齢が若めだし、なにより女性が結構いる。 これは週末古書展でも高円寺の古書会館だと、道ゆくカップルや文化系女子が(まちがって?)紛れ込んでくることがあるが、その間違い組が、むしろ流れとなって神保町(ほんとは小川町だが)会館に流れこんできた感じ。 SNSでも辱知の「ナカネくん」さん(@u_saku_n)が「2日目の3時頃に行ったのですが、とにかく若いお客さんがたくさんいて場内が賑やか! 自分もお客さんですが、嬉しくなっちゃった。」と言っていたとおりだ。 好評で「古本フェスタ」がトレンドに古本フェスタ、正式名称は「中央線はしからはしまで古本フェスタ」というものだそうで、聞いた話では、中央線沿線の古本屋さん37店舗が合同で行った催事ということである。もともとはコロナ禍でも新規開店したり組合に新規加入したお店が結構あり、しかし、そもそも店主同士の面識がないよね、と古書組合の中央線支部で話が出たのがきっかけだったそう。 通常の週末展は、参加店舗は15店ほど、1店5〜6台の棚を準備するとのことだそうだが、古本フェスタは多くのお店が参加した分、1店で1〜3台だったそう。 多様なお店が少数精鋭の本を出したからか、それともJR中央線ならではの文化的蓄積か、大変に好評で、古書展初日の夕方にはSNSで日本全体のトレンドに「古本フェスタ」が挙がったのだった。 これも聞いた話だが、初日に200人ほど並んだのはよいとして(普段はその半分)、二日目にも50人ほどが開場待ちで並んだという。二日目にも開場待ちで並ぶというのは、なかなかないことではなかろうか。 私もつい、楽しい気分になってしまって、よみた屋さんが出していた展覧会図録の山から、永青文庫編『春画展 = Shunga』(春画展日本開催実行委員、2015)を買ってしまうなど、買いすぎてしまい、5000円以上買上げでもらえるトートバッグに本を入れて帰ったことだった。売上のほうも良かったのではあるまいか。SNSによると、二日目、客が途絶えないので30分延長したとか。 アングラブックカフェの思い出「はて、こんな雰囲気の古書展がむかしあったような……」と思い返してみたら、2006年ごろから2009年ごろまでやっていた「アンダーグラウンド・ブックカフェ 地下室の古書展」という週末展に雰囲気が似ていると思い当たった。 アングラブックカフェは、サブカル系だが定番の高価な古本を厳選し面陳して、コーヒーまで出していたところは異なるが、来る客層が若めで女子が結構多かったなど、今回の古本フェスに似ていたと言える。 古本の話をすると「どうせ、おじさんとおじーさんの趣味でしょう」ってな反応をされることが多い(古書業者にも)。しかし、自分が若い頃を思い出してみると、若い人は単にアクセスする手段を知らないだけのような気がする。現在ただいまのありふれたものでない何か、という点で、古着など古物一般は若い人にオルタナティヴを提示できるわけで、その古物の中に古本もあるように思う。最近、よいしょ本でもアンチ本でもないブックオフ関連書が3冊も相次いで出たように(たとえばエッセーマンガ『新古書ファイター真吾』)、古本文化は薄まった形で一般人にも浸透していると思われ、むしろ古本文化は若い層にこれから広まる準備ができている気がする。 中央線文化を神保町に引き入れる?おそらくだが、今回の古本フェスタに来ていた人の多くは、中央線に乗って、御茶ノ水駅下車で来ていたのではあるまいか。 SNSで古本フェスタがトレンドになったから来た、というお客さんもいただろうが、むしろ、すでに沿線古本屋さん固有の顧客になっている人たちが中央線に乗って来たから、SNSでトレンドになったと考えるべきなのでは。 明治始めから神保町を始め書店街は、大学に引きずられて発展してきた。神保町しかり、本郷しかり、早稲田しかり。しかし、本というものが、学生必須の実用品から、ある種の趣味に変貌しつつある今、新しい発展形があってよいだろう。首都圏でも中央線文化は制度外の息吹を感じさせるもので、これからも根強く残っていくだろう。そういった文化に神保町、その古書会館が接続できた瞬間を古本フェスタに見た思いがした。以前、千代田図書館長だった柳与志夫さんが、神保町を秋葉原文化と繋げたいと言っていたが、実は中央線文化と接続できるのだ。 二日目にもフェスタで少し拾い、そのまま高円寺の古書会館へ出張って、さらに古書店「一日」ガレージで富士ゼロックスPR誌『グラフィケーション』の山から読書・書物特集を10冊も掘り出して、中央線文化の底力を感じたことだった。 Twitter 中央線はしからはしまで古本フェスタ |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

2023年7月25日号 第375号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その375・7月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1003古書店参加、データ約670万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『立正大学図書館 古今善本録』

立正大学 古書資料館専門員 小此木敏明

2.『皇室財政の研究――もう一つの近代日本政治史』

加藤祐介(一橋大学大学院社会学研究科講師)

3.『古本屋ツアー・イン・ジャパン2023年上半期報告』

古本屋ツーリスト 小山力也

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

『立正大学図書館 古今善本録』

立正大学 古書資料館専門員 小此木敏明

立正大学の起点となったのは日蓮宗小教院(1872年設立)とされる。

小教院は、明治政府の教部省所管であった神仏合併の大教院の下部組織

であった。大教院廃止後もさまざまに名を変え、旧大学令(1918年公布)

の認可を受けた1924年から立正大学の名を用いるようになる。長い同大

学の歴史の中で、図書館は蔵書の充実に努めてきた。

立正大学は2022年で開校150周年を迎えた。本書は、それを記念して同

大学の図書館が刊行した善本目録であるが、第1部「善本一五〇選」、

第2部「立正大学図書館の歴史」という2部構成となっている点に特色があ

る。目録と図書館史をセットにすることで、立正大学図書館のこれまでの

あゆみが、より明確になるのではないかという意図による。なお、本書は

同大学の教職員らによって書かれている。本筆者は第1部の一部分と第2部

の執筆を担当した。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=11952

『立正大学図書館 古今善本録-蔵書が伝える図書館 150年の軌跡-』

発行:立正大学図書館

編集:立正大学図書館品川学術情報課

販売総代理店:極東書店

ISBN:978-4-907075-09-5

定価:16,500円(税込)

好評発売中!

https://www.kyokuto-bk.co.jp/topics/KF-2237.pdf

━━━━━━━━━【大学出版へのいざない8】━━━━━━━━━━━

『皇室財政の研究――もう一つの近代日本政治史』

加藤祐介(一橋大学大学院社会学研究科講師)

「王政復古」を掲げて成立した日本近代国家において、天皇は統治権

の総攬者であり、陸海軍の最高司令官であり、なおかつ国民統合の「基

軸」として位置づけられていました。そのため、近代日本の国家と社会

のあり方を考えるに際して、天皇や皇室の位置づけという問題は、最も

重要な論点の一つであったと言っても過言ではありません。このことは、

たとえば大日本帝国憲法(明治憲法)の歴史的位置、教育勅語や軍人勅

諭といった国家のイデオロギー政策の特徴、近代三代の天皇(明治天皇・

大正天皇・昭和天皇)の政治関与の実態、天皇・皇室像の変遷と人びと

の側における「受容」のあり方といったテーマにかんして、これまで多

彩な研究が蓄積され、今なお研究者や市民が強い関心を寄せている事実

からもうかがうことができます。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=11943

書名:『皇室財政の研究――もう一つの近代日本政治史』

著者名:加藤祐介

出版社名:名古屋大学出版会

判型/製本形式/ページ数:A5/上製/414頁

税込価格:6,930円

ISBNコード:978-4-8158-1126-6

Cコード:C3021

好評発売中!

https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-1126-6.html

━━━━━━━━━【古本屋ツアーインジャパン】━━━━━━━━━

『古本屋ツアー・イン・ジャパン2023年上半期報告』

古本屋ツーリスト 小山力也

五月に新型コロナウィルス感染症の分類が、2類から5類に下げられ、

季節性インフルエンザなどと同じような扱いになることとなった。結局

根本的な治療法は開発されず、集団免疫も獲得出来ず、ウィルスの進化

に対応するワクチンと、個人的な予防策のみで凌いで行くしかなくなっ

たわけである。決してパンデミックが収束したわけではなく、人間側の

都合で対応を変えただけのお話なのである。というわけで、強引に“ハ

レ”の日を取り戻した世界は、一見コロナ前の世界に戻ったような錯覚

を覚えてしまうのだが、まだまだ注意は継続的に必要であろう。手指消

毒や混み合う場でのマスク装着はこれからも心掛けるつもりである(何

故なら、コロナ禍が始まりマスクをするようになってから、一年に一〜

二回は必ずひいていた風邪を、一度もひいていないのである。この効果

は驚くべきものであった)。古本屋界ももはや日常を取り戻している

(中にはコロナ禍の影響で、店舗をほぼ事務所にしてしまったお店もあ

るが)。そんな風に、世界がパンデミックから緩めになりながらも、相

変わらず気をつけて色々彷徨った、六ヶ月を駆け足で振り返ってみる。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=11958

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている場

所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン・ジャパ

ン』管理人。西荻窪「盛林堂書房」の『フォニャルフ』棚で古本を販売

中。「本の雑誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』、「日本古書通

信」にて『ミステリ懐旧三面鏡』連載中。最新刊編著ちくま文庫「疾走!

日本尖端文學撰集」発売中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

━━━━━━━━━━━【即売展のお知らせ】━━━━━━━━━━━━━

即売展「中央線はしからはしまで古本フェスタ」のお知らせ

中央線の古本屋さんが神保町にやってくる!!

7月28・29日に神保町の東京古書会館地下で「中央線はしからはしまで古本フェスタ」開催します!

中央線の古本屋さん、ベテランから催事初参加のフレッシュなお店まで36店舗。

今まで見たことの無い品揃え間違えなし!お楽しみに~

中央線線支部HP

https://kosho-chuousenshibu.jimdofree.com/

催事HP

https://www.kosho.ne.jp/?p=783

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「大学出版へのいざない」シリーズ 第9回

書名:『ヘミングウェイと逸脱した身体-権力・棄却・ジェンダー』

著者名:古谷裕美

出版社名:関東学院大学出版会

判型:四六判/製本形式:上製/ページ数:214頁

税込価格:2,420円

ISBNコード:978-4-901734-82-0

Cコード:3098

好評発売中!

https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/research/kgu-press.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

『ルーシー・ボストン 館の魔法に魅せられた芸術家』

国書刊行会刊

田中美保子/安藤 聡 編著

税込価格:4,180円(税込)

ISBNコード:978-4-336-07382-2

好評発売中!

https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336073822/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

『仙台あらえみし日和 杜の都で本と暮らす』

プレスアート刊

土方正志著

税込価格:2,750円(税込)

ISBNコード:978-4-9912938-1-8

好評発売中!

https://kappo.machico.mu/books/8367

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

7月~8月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2023年8月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジン その375・7月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================