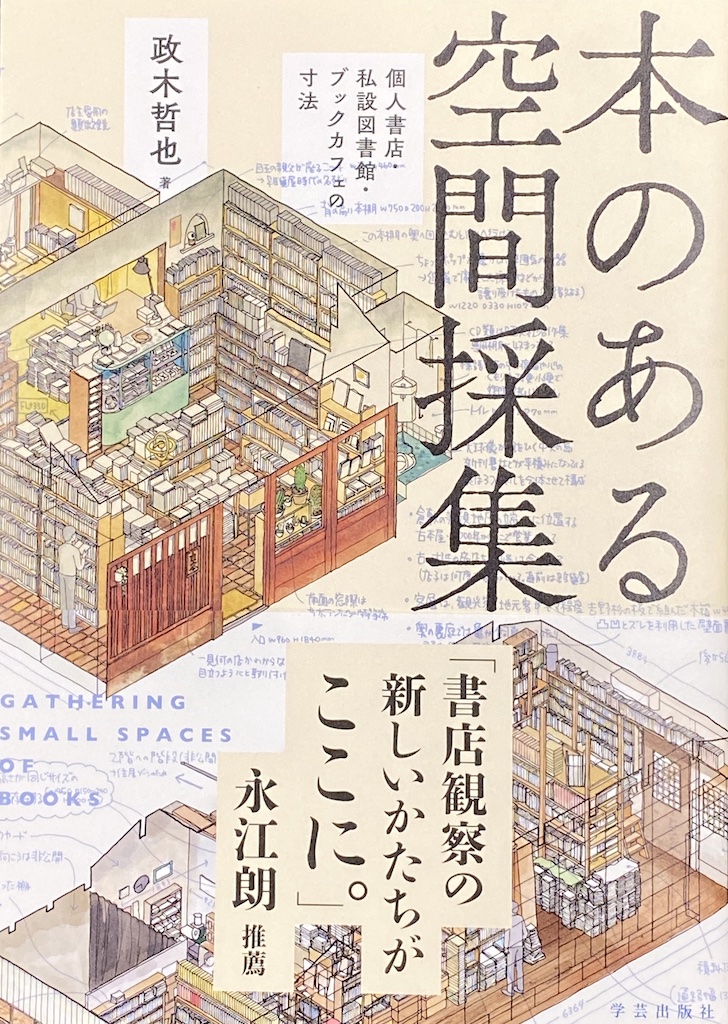

『本のある空間採集 —個人書店・私設図書館・ブックカフェの寸法—』政木哲也 |

|

本書は、全国津々浦々に所在する個人書店・私設図書館・ブックカフェ計44件を、筆者が実際に訪れ、インタビューを行うだけでなく、その内部空間を実測し、立体的に描き起こした図を作成するという、ずいぶん手間をかけたものとなっている。さぞ本屋がお好きなのだと思われるかもしれないが、実のところ私自身は、特に書店マニアというわけではない。京都在住のため、本書で取りあげた誠光社やba hütte.を訪れたことはあったし、個性的で面白いと好意的に感じたものの、熱狂するほどではなかった。それまで書店や図書館なんて、大きければ大きいほど良いのだと思っていた程度である。

では、なぜ全国の「本のある空間採集」をすることになったのか。 私はもともと建築設計に従事していて、仕事柄いろんなモノを測ったり、いろんな場所を測ったりするのが習い性みたいなところがある。ホテルの設計をしていた頃は、修行と言いつつ出張先で泊まったホテル客室を実測しては、備え付けのメモ箋に平面図を記録するほどである。これは今も続いていて、メモ箋は溜まる一方だ。この妙な私の習慣は、以前に設計製図の教科書を出版したときの担当編集氏にうっかり目をつけられてしまう。それ以降氏からは私に「なにか」を大量実測し一冊の本にするべく、虎視眈々と狙われることになった。 「なにか」は何がよいか。当初は編集氏が大好きな街角の赤提灯が候補にあげられた。狭小空間にたくさんの人がひしめき合い酒を酌み交わす、そんな猥雑な空間の特徴を捉えよというのである。下戸の私には、そのような場にあまり馴染みがなかったが、抗いがたい魅力を感じてもいた。特に「狭小である」ことに興味を引かれた。ではそろそろ取材対象リストを、と企画が動き出す矢先にパンデミックが発生。街から賑わいが消え、赤提灯の灯りも消えた。 仕切り直しとなった。特に代案も浮かばず茫漠と過ごしていたとある日、同担当編集氏から、尾道の深夜のみ開く古書店について熱く語られることがあった。氏の中では私がそこを実測することがすでに決まっていたようである。折しも「不要不急」だの「自粛」だのと叫ばれていた時期である。小さな書店や図書館であれば、大勢の人が集まることはないし、当時誰もが敏感になっていた「三密」になることもなかろう。「小さな空間」ならではの魅力が気になりだした私も乗り気になった。よし、ならば新たな書籍企画は小規模な書店や図書館を対象にしよう、と決めた。 しかし、取材対象をどのようにリストアップするかが次の課題となった。ウェブを少し漁れば、全国的に書店が減る一方で、個性的な書店が草の根的に登場しつつある状況が次第にわかってきた。こうした書店を取り上げた特集記事がいくつも存在し、中には丁寧な取材による紹介文と美しい写真が掲載されたものもあり、とても参考になった。ただ、多くの記事が書店(や図書館)店主の人物描写と選書に注目していたため、こちらとしては人物と本との間にある「空間」がどうなっているのか知りたいところ、もどかしく推測を重ねるしかなかった。 それでも、ここはぜひ実測したいと思わせる事例は集まりつつあった。出来上がった一覧をもとに、一件ずつ取材依頼をお送りし、「緊急事態宣言」の合間を縫うように全国44件を訪れることになった。当初私には、47都道府県を網羅するという密かな野望があったが、我々のレーダーにかかった事例の地理的分布には、ずいぶんとムラがあった。とりわけ瀬戸内地方に個性的な書店が集中した。年中通して温暖な地域の方が、小規模かつ野心的な書店が成立しやすいのではないか、と仮説を立てたほどである。 一方で東京都の事例数は全44件中4件と、東京にある書店・図書館の総数を鑑みれば、かなり少なく抑えたと思われるかもしれない。筆者も出版元も京都という地方都市を拠点にしているからか、あえて大都市圏に集中するのではなく、全国各地に散らばっている「本のある空間」の様相を捉えるべく、あえて分散させたという狙いもあった。ただしこの高尚なコンセプトは、そのまま取材費(自費)に跳ね返ってきて苦労した。それでも遠くの地で私を暖かく迎えてくださった取材先のみなさんとの出会いは、かけがえのないものであったと申し添えておく。 最後に、書名について触れておきたい。執筆途中までは「本のある小空間(仮)」であったが、「しょうくうかん」という響きが私にはどうしても「商空間」に脳内変換され違和感を拭えなかった。そのため代わりに「空間採集」という語を登場させることにした。当然、今和次郎や路上観察学会の仕事が私の念頭にあった。のちに、令和ヒト桁の時代が振り返られたとき、当時の特徴的な空間類型の1つとして、個人書店・私設図書館・ブックカフェが浮かび上がればいいなと秘かに願うからである。 政木 哲也  『本のある空間採集 —個人書店・私設図書館・ブックカフェの寸法—』 学芸出版社刊 政木哲也著 税込価格:2,750円 ISBNコード:978-4761528614 好評発売中! https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761528614 |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |