■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第117号

。.☆.:* 通巻356・10月11日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見7】━━━━━━━━━

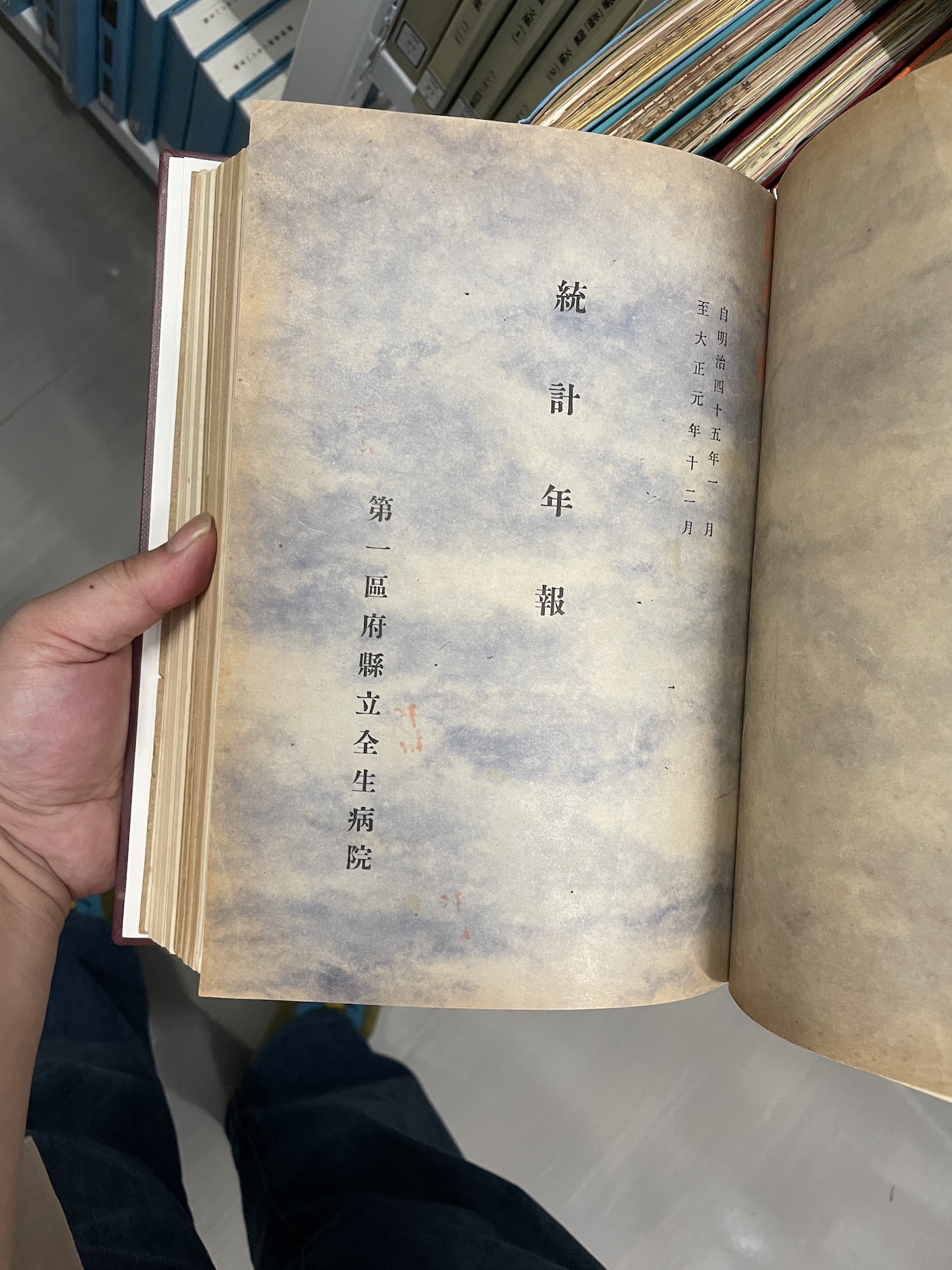

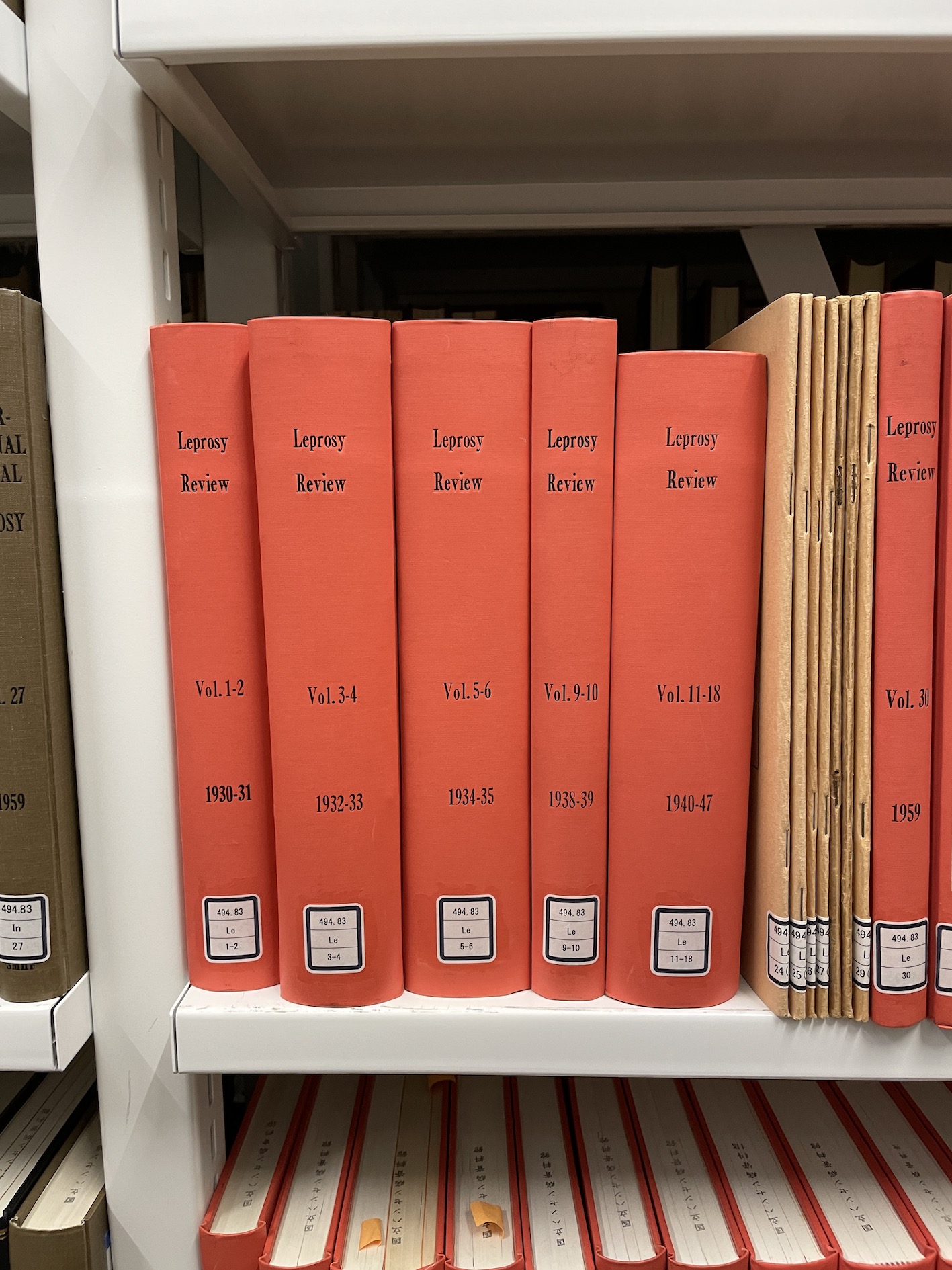

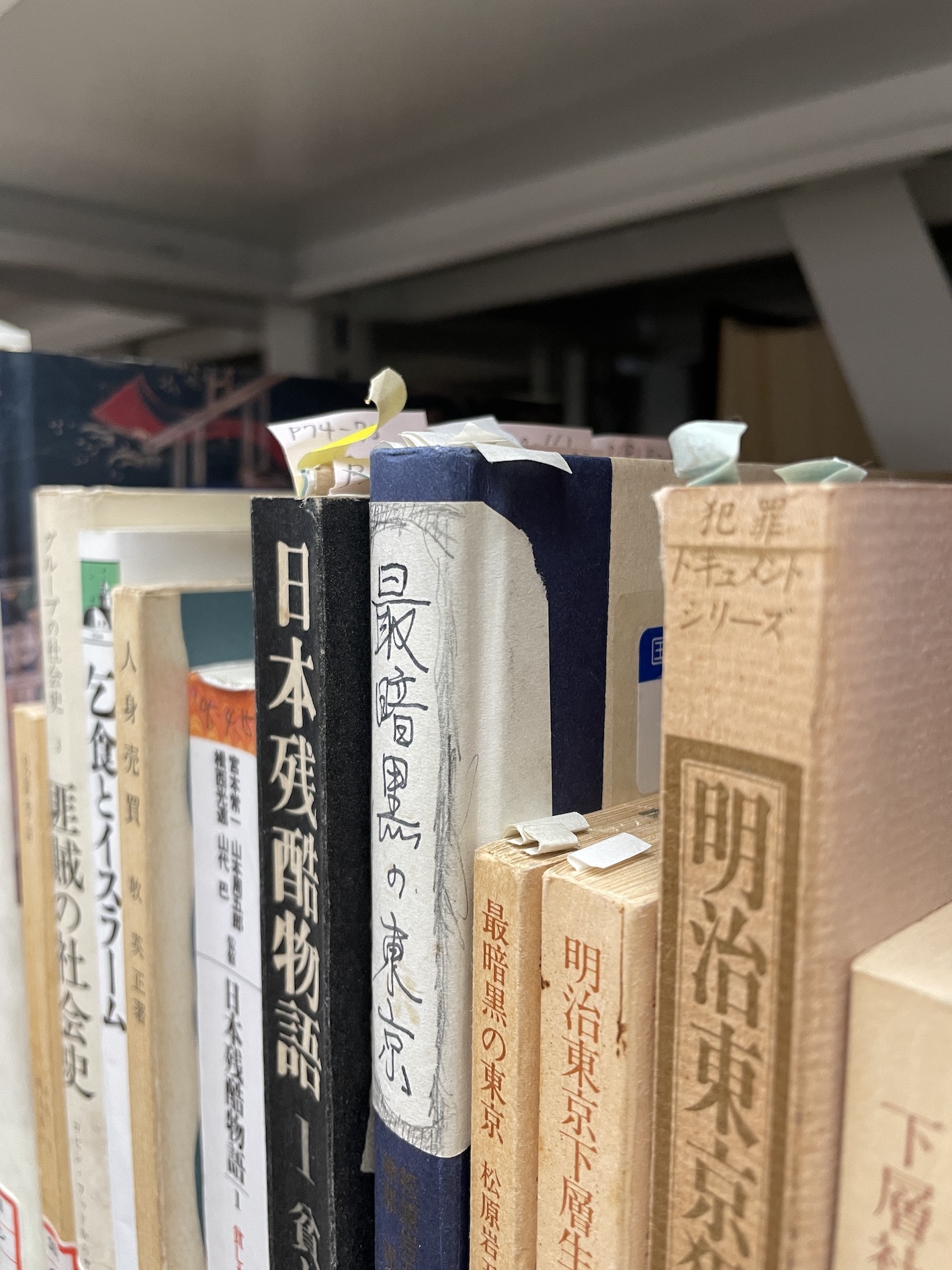

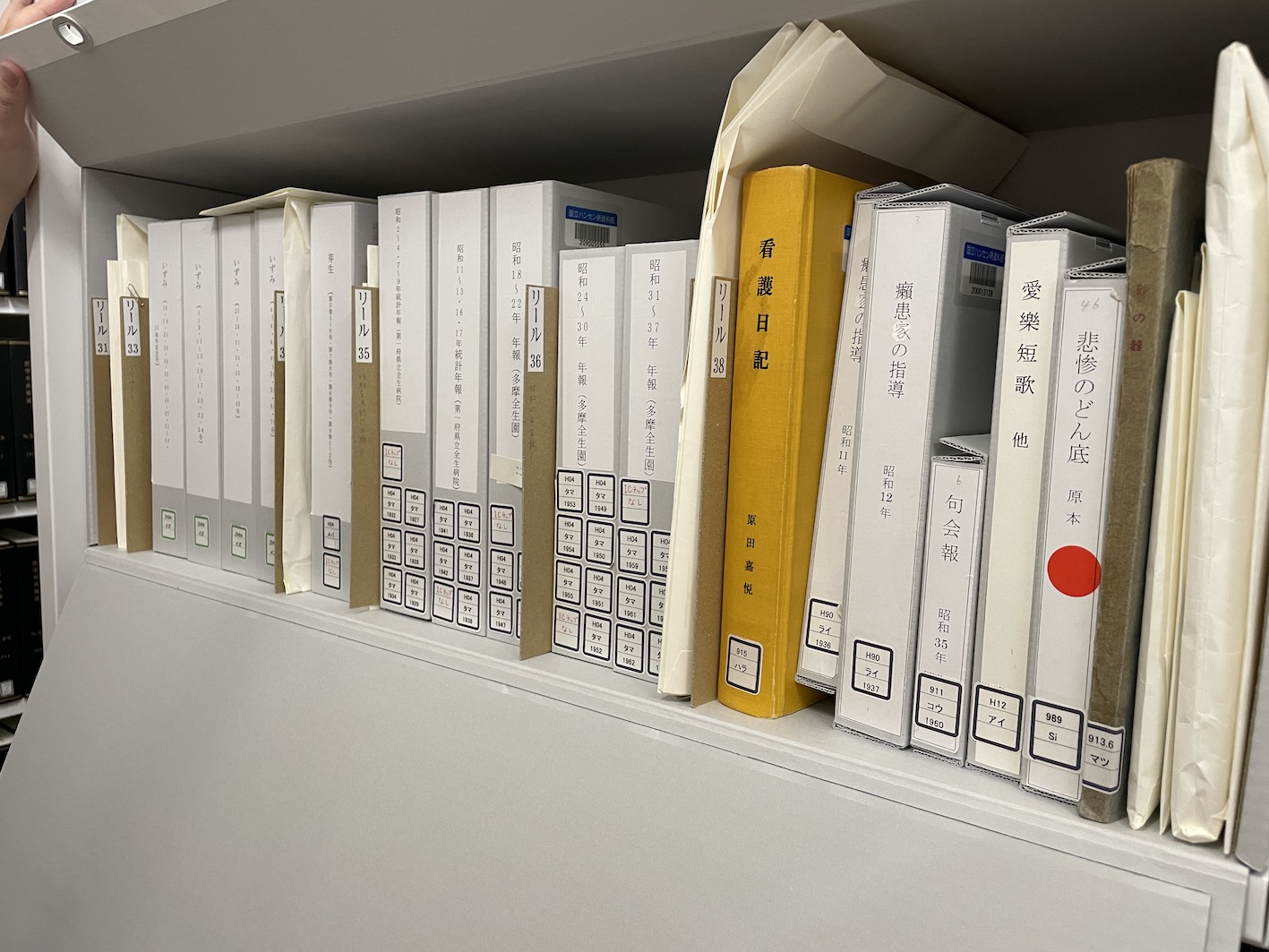

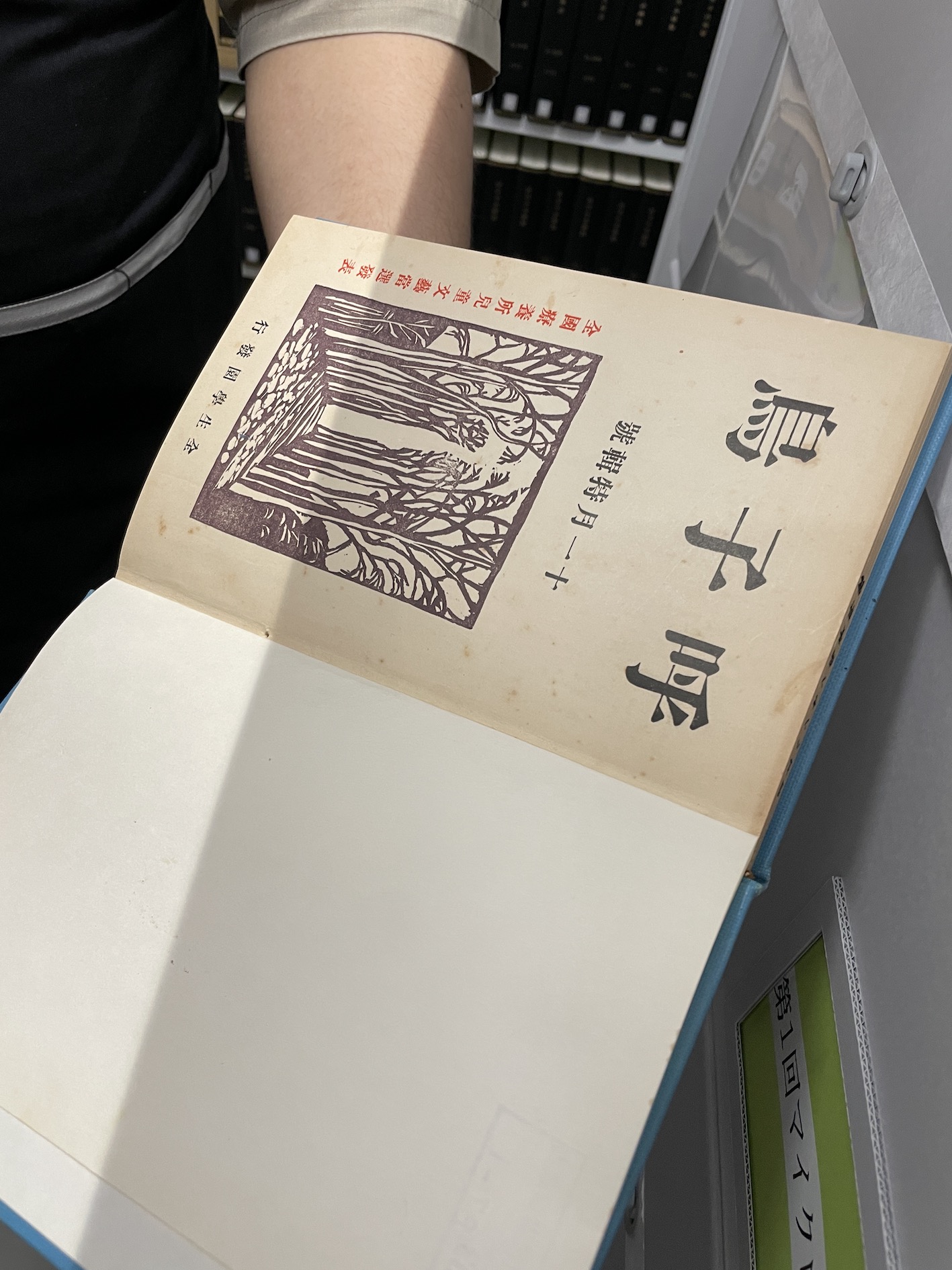

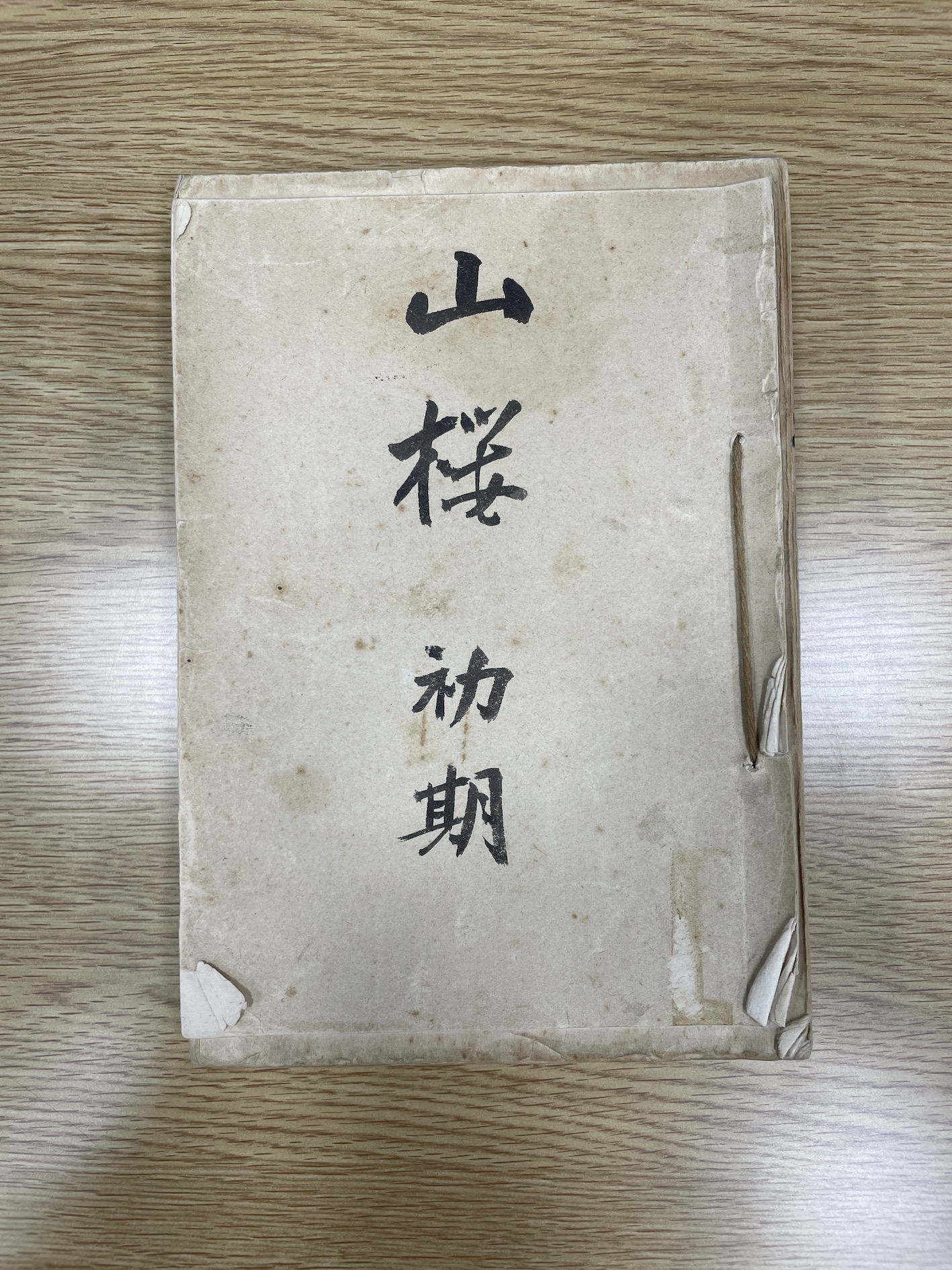

国立ハンセン病資料館 患者たちの手で集め、守った資料

南陀楼綾繁

国立ハンセン病資料館の書庫を見たいと思ったのは、YouTubeで観

た一本の動画がきっかけだった。

今年3月に同館が開催したオンラインミュージアムトーク「図書室

からの招待状~頁をめくり、想いを辿る~」は、図書室職員の斉藤聖

(あきら)さんが閲覧室や書庫を案内し、この図書室の役割を伝える

ものだった。斉藤さんの優しそうな風貌やソフトな語り口が心地よく、

見入ってしまった。

私はハンセン病については無知だ。映画『砂の器』(野村芳太郎監督、

1974)で、私が偏愛する俳優の加藤嘉がハンセン病患者の老人を演じ、

故郷を追われ、各地をさまよう場面が印象に残っているぐらいだ。ち

なみに、松本清張の原作にはこういった描写はない。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=10202

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

国立ハンセン病資料館

https://www.nhdm.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

コショなひと 大屋書房 後編

YouTube 東京古書組合

https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w

━━━━━【10月11日~11月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

------------------------------

TOKYO BOOK PARK 吉祥寺

期間:2022/05/20~2022/10/30

場所:吉祥寺パルコ2階 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

https://twitter.com/TOKYOBOOKPARK

------------------------------

第2回 サンモール古本市 in 金港堂(宮城県)

期間:2022/09/29~2022/11/06

場所:金港堂本店 仙台市青葉区一番町2-3-26

------------------------------

第22回 四天王寺 秋の大古本祭り(大阪府)

期間:2022/10/07~2022/10/12

場所:大阪 四天王寺境内内 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

http://kankoken.main.jp/

------------------------------

第27回八王子古本まつり

期間:2022/10/07~2022/10/11

場所:JR八王子駅北口ユーロード特設テント

------------------------------

横浜市歴史博物館・古書フェア(神奈川県)

期間:2022/10/12~2022/10/23

場所:横浜市歴史博物館1階エントランス(入館無料エリア)

横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン「センター北」駅より徒歩5分

https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

ぐろりや会

期間:2022/10/14~2022/10/15

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

------------------------------

本の散歩展

期間:2022/10/14~2022/10/15

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2022/10/14~2022/11/02

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

京都まちなか古本市(京都府)

期間:2022/10/14~2022/10/16

場所:京都古書会館3階 京都市中京区高倉通夷川上ル福屋町723番地

https://kyoto-kosho.jp/

------------------------------

平井のはみだし古本市

期間:2022/10/15~2022/10/23

場所:平井の本棚 2階 イベントスペース 江戸川区平井5-15-10

総武線平井駅北口下車30秒

https://hirai-spheniscidae.peatix.com/

------------------------------

秋の路面古本市 【第2回】(広島県)

期間:2022/10/15~2022/10/16

場所:広島PARCO本館1F 店頭 広島市中区本通10-1

https://hiroshima.parco.jp/pnews/detail/?id=20505

------------------------------

ア・モール古本市(北海道)

期間:2022/10/20~2022/10/25

場所:アモールショッピングセンター1階センターコート 住所:北海道旭川市豊岡3条2丁目2‐19

------------------------------

洋書まつり Foreign Books Bargain Fair

期間:2022/10/21~2022/10/22

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://blog.livedoor.jp/yoshomatsuri/

------------------------------

好書会

期間:2022/10/22~2022/10/23

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

秋の路面古本市 【第3回】(広島県)

期間:2022/10/22~2022/10/23

場所:広島PARCO本館1F 店頭 広島市中区本通10-1

https://hiroshima.parco.jp/pnews/detail/?id=20505

------------------------------

第101回シンフォニー古本まつり(岡山県)

期間:2022/10/26~2022/10/31

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2022/10/27~2022/10/30

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

特選古書即売展

期間:2022/10/28~2022/10/30

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://tokusen-kosho.jp/

------------------------------

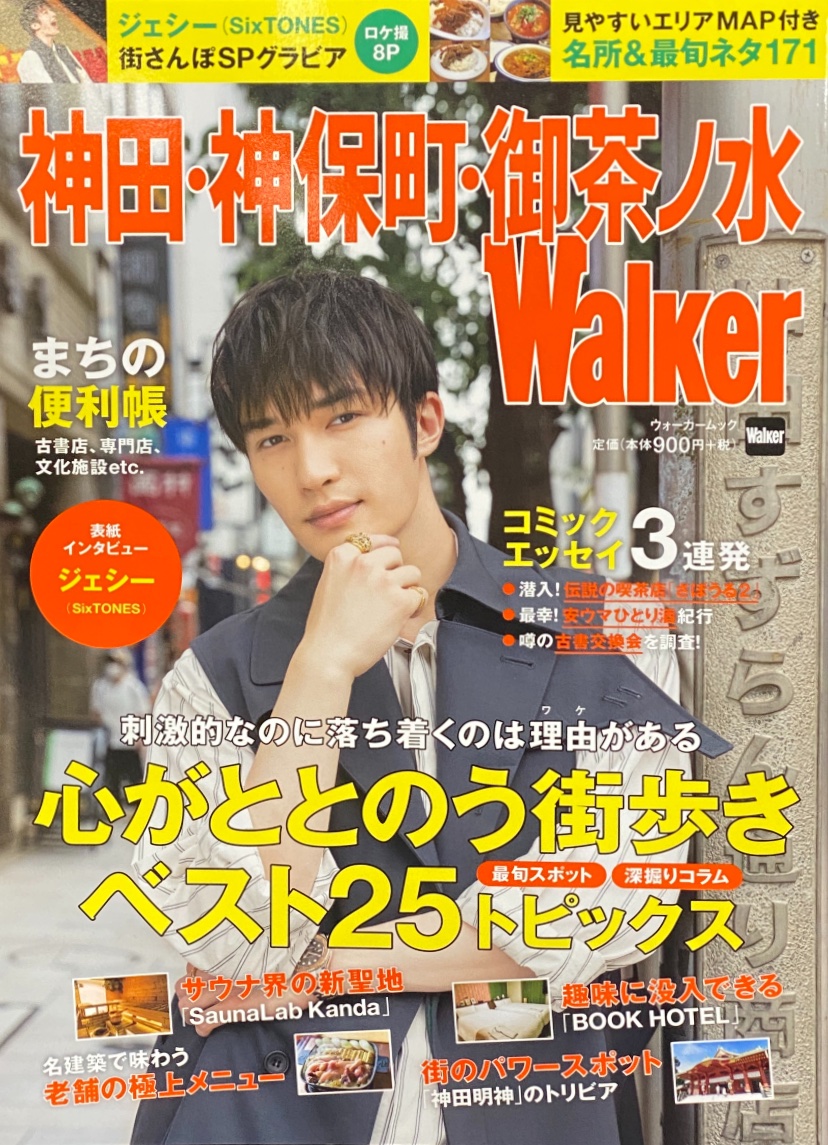

第62回 東京名物 神田古本まつり

期間:2022/10/28~2022/11/03

場所:神田神保町古書店街(靖国通り沿い・神田神保町交差点他)

https://jimbou.info/news/20220915.html

------------------------------

杉並書友会

期間:2022/10/29~2022/10/30

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

第46回 秋の古本まつり―古本供養と青空古本市―(京都府)

期間:2022/10/29~2022/11/03

場所:百萬遍知恩寺境内 京都府京都市左京区田中門前町103

http://koshoken.seesaa.net/

------------------------------

東京愛書会

期間:2022/11/04~2022/11/05

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

オールデイズクラブ古書即売会(愛知県)

期間:2022/11/04~2022/11/06

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/

------------------------------

古書愛好会

期間:2022/11/05~2022/11/06

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

新橋古本市

期間:2022/11/07~2022/11/12

場所:新橋駅前SL広場

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2022/11/10~2022/11/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

趣味の古書展

期間:2022/11/11~2022/11/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国981書店参加、データ約630万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=39

┌─────────────────────────┐

次回は2022年10月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその356 2022.10.11

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================