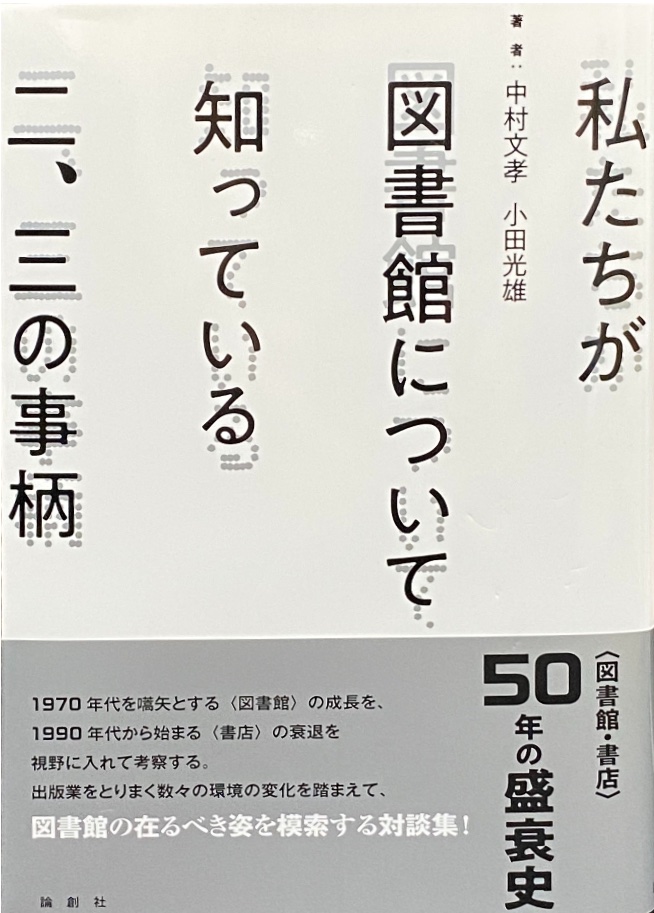

「私たちが図書館について知っている二、三の事柄」を読むにあたって中村文孝 |

|

図書館には国会図書館から専門、大学、学校、私設の図書館まであるが、この本では公共図書館について述べている。

公共図書館は地方自治体が税金を原資に運営している関連施設のひとつで、利用されたことのない人はほとんどいないはずだ。が、多くの利用者は、税金で運営されている他の公共施設と同様に、図書館を「無料」の貸本屋としてしかみていないのではないか。そこがまず最初の問題だ。 図書館の貸出冊数が書店の推定販売冊数を超えたのが、2010年だが、それ以降は差が拡がるばかりだ。今や本を読むとは、本を買うことから始まるのではなく、借りることからになってしまった。 せめて文庫や雑誌などの廉価本は、購入することを心がけねば、読者としての矜持を失うばかりでなく、出版界の基礎体力を奪ってしまい、本を刊行し続けることが叶わなくなってしまう。 テレビや新聞が、その使命を報道から権力の広報へシフトし、SNSがいまいちその信頼性に欠けるいま、出版はラジオと共に貴重なジャーナリズムのツールになっている。少なくとも、多様な意見を発表できる場所になっている。これを滅ぼしてならないのは自明のことである。現在の逼塞した出版状況では、応援購入(消費ではなく)が必要になってきている。これが第二の問題。 出版物の様々な流通ルートのひとつに取次・書店ルートなるものがある。またの名を「正常ルート」と称し、以前は7割近くのシェアを占めていた。書店は、自らこのルートを王道のように、その他のルートを邪道のように扱い、再販委託制度とともに護持してきたのである。その邪道のひとつに図書館ルートがあった。 つまり、書店は図書館を競合相手と見做していた。それはまた、一緒に本を読者のもとに届ける仲間ではなく、商売上の取引先と見ていた。逆に、図書館は書店を出入りの業者としてしか見ていなかったといえる。第三の問題は、導入する本の選書を含め、公共図書館と地元書店との関係性を構築出来なかったことにある。 第四は、図書館が主要業務の外部化を推進してしまったことだ。書店が自らの仕入能力を失っていった後を追うように、図書館も自らの選書能力を外部に委ねてしまったのである。TRC(図書館流通センター)のMARCなどのシステムの導入で囲い込まれた上に、新刊パックの受入れによる選書業務の放棄である。その弊害はあまりにも大きい。 多少の問題と思い込みはあったにしても、戦後からの図書館の普及活動を支えてきた先人の思いを無惨に打ち砕くものであるという自覚はないのだろうか。 古書店・古本市場からの購入は、大学の一部と専門図書館以外からは殆どないと聞く。せめて郷土資料などは、地域に応じて独自に購入してほしいものだが、取次扱いの本のみ、それもパックになったものしか導入できない公共図書館には期待してはいけないのかもしれない。 これからの最大の関心事は、本の電子化についてであろう。すでに始まっているが、まだ拡がりをみせていないうちに考えておくことがある。紙に書かれたものは、画像を含めすべてデジタル化、データ化が可能になることはもはや間違いない。これは書店だけではなく、図書館の存在をも脅かす。データベースセンターなるものからは新刊は有料で、一定期間後は無料で配信される時代になるだろう。ただし、全て情報は管理者に筒抜けになり、それでも受信を選びますか、ということだ。そして既刊本での収入がなくなり、ほとんどの出版社も疲弊し、消えてゆく。 改めて言うが、図書館の主要業務とは、リファレンスと選書であり、多様な資料の公開である。そして改善すべきは、それを支える図書館長の適切な配置と図書館員の就業環境の整備である。 また、利用者も勘違いしないことだ。図書館での利用者は顧客ではない。図書館員とはパートナーであり、まして本を読むとは読者になることであって、消費者になることではない。 (了)  私たちが図書館について知っている二、三の事柄 中村文孝・小田光雄 著 論創社刊 ISBN978-4-8460-2179-5 定価:本体2,000円(税別) 好評発売中! https://ronso.co.jp/ |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |