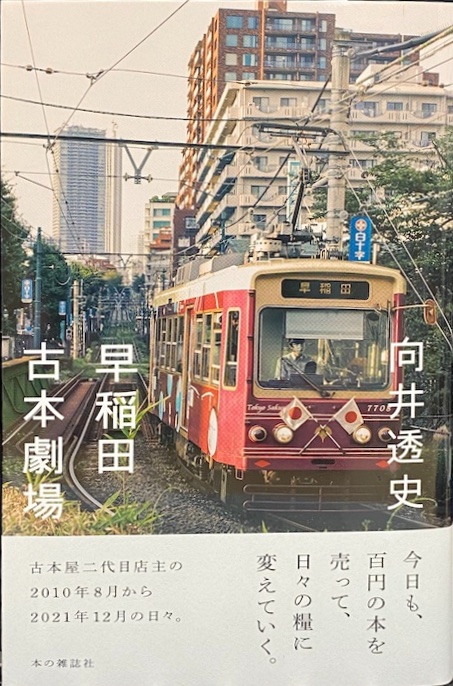

あまりにも、あまりにも底辺な古書現世 向井透史 |

|

久しぶりに単行本を出させてもらうことになった。

2006年にまとめて2冊(『早稲田古本屋日録』(右文書院)『早稲田古本屋街』(未來社))出させて以来なので16年ぶりになる。雑誌連載の単行本化で、2010年夏から2021年末までの日記である。まぁ「日記」というか、毎月店先や街中で見た面白いことを書いたり、思ったことを書いたものと言った方がいいだろうか。 一九九一年に高校を卒業してすぐに父親の古本屋で働き始めた。店番などの他に、卒業式の一週間後に何をするところかも知らないままに神保町にある業者の市場で週一回働きはじめて古本屋としての一歩を踏み始めた。もうキャリアも三十年を超えてしまったのだなぁと改めて思う。 入る前は古本屋の生活はとても静かなものだと思っていた。店主もお客さんもおとなしく知的な雰囲気の方々ばかりなのだと。しかしながらいざ入ってみると同業者はとてもクセが強い人が多く自分がずっと柔道部として関わってきた体育会系の雰囲気に近く感じた。初めて行った古本市では年配のお客さん同士が怒鳴り合ってケンカになっていたり、何かすごく恐ろしいものを見た気になったりもした。自分のような十代の古本屋なんて周りにいなくて、年齢が近い人でも十歳くらい上の人が当たり前の世界で、市場の度に真夜中まで飲みに連れて行かされてふらふらになっていた。当初はとんでもない所に入ってしまった、と気持ちが落ちた時もあった。 店番は店番でまたありとあらゆることが店頭でおきた。スーツ姿で鎧兜をかぶった人が目の前に現れた時は動きが止まった。普通に立ち読みをしているだけで行動に不思議なところは無い。とはいえ鎧兜をここにつけてくる状況はどうしても思い浮かばない。天狗のお面をつけた人が入ってくることもあった。店というのはまさにストリートの延長なのだなと思うことが次から次へと起こるのであった。決して広いとは言えないうちの店ではあるけれど、そこは様々な人間がありとあらゆる人生を披露する舞台なのだと思うようになっていった。自分は帳場と言う特等席からそんなたくさんの出来事をずっと見て楽しんだり哀しい気分になったりと感情を揺らしてきた。 たまにくる「古本屋になりたい」という人に自分は絶対に「やりましょう」とは言わない。うまくいってない自分がそんなことを言えないからだ。でも、始めてしまって苦しんでいる人には村西とおる監督のようにこう言いたい。「下を見ろ、俺がいる」。こんな人でも生きている。本の蘊蓄など皆無で、古本屋を知らなくても楽しんでもらえる、と思います。  早稲田古本劇場 古書現世 向井透史 著 本の雑誌社刊 ISBN978-4-86011-472-5 定価:2,200円(税込) 好評発売中! https://www.webdoku.jp/kanko/page/4860114728.html |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |