古本が繋がる時1樽見博(日本古書通信社) |

|

古本の世界は不思議だなと改めて痛感させられたことが、このところ二つ続いたので紹介したい。ある雑誌の記事や、本への書き込みが、知らないでいた事実を教えてくれた。調べ始めたら次の部屋への扉を開くように、ある古本が別の古本へ繋がっていったのである。語呂合わせではなく、古書趣味とは考証趣味だと私は考えているが、古書探求の面白さを実感した。インターネットの普及で古書の売買の在りようは確かに変化したが、この面白さは何も変わっていない。

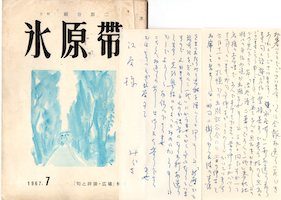

私が編集している『日本古書通信』の関西の読者から、アナーキスト詩人だった向井孝と山口英の戦前の俳句誌『句と評論』での活動期間を教えてほしいという依頼があった。この二人の詩人の出発が当時台頭していた新興俳句への参加であることを『日本古書通信』や『京大俳句を読む会』会報に私が執筆したのを読まれたからであろう。早速所蔵する三年分ほどの『句と評論』を改めて調べてお知らせした。手元には昭和7年9月の創刊号と10月号、昭和8年の第二巻一号から翌年の第三巻、昭和12年の一年分(巻数表記無し)がある。見て行くと第二巻一号の6号記事に「新興句会小会 常陸笠間田中青牛報」があり、昭和7年11月26日に、茨城県笠間町の青牛邸で参会者十名の句会を開き、高点を得た九名の作品を記録していた。末尾には「午前零時散会。天地三者へ『句と評論』十一、十、九月各号を呈した」とある。陶器で知られる笠間は私の生まれ故郷で我が家の墓もある。歴史はあるが田舎町である。新興俳句始動期に既に笠間にその支部ともいうべき存在があったことに驚愕といっていいくらいの驚きを覚えた。所蔵の『句と評論』は、平成14年に刊行した拙著『戦争俳句と俳人たち』(トランスビュー)執筆時に求めていたが、まだ十代だった三橋敏雄や、先の向井、山口などの作品を調べたのみで、当時はこの小さな記事に全く気が付かなかったのである。 田中青牛という俳人は初めて知ったのだが、この1月号巻頭二人目で「酉の字」というエッセイも寄稿している。『句と評論』でもそれなりの位置にいた俳人と考えられるのである。勿論、この程度では俳句文学事典などに立項はない。その後も毎号「笠間新興句会報」は掲載され、他にも「近江句会」「銀座句会」「七里ガ浜句会」「白山句会」「札幌句会」が出来て行ったようだ。前年昭和7年の9月号にも「漢詩と俳句・続」というエッセイと俳句三句、10月号にもエッセイ「秋の蚊」と俳句四句を掲載している。俳句には「茨城 田中青牛」とある。また、創刊号の裏表紙裏に『合本句と評論』第一輯の広告があり、青牛は「蕪村の一面」と「『日本名勝俳句』を見て」が収録されているようだ。この二編は未所蔵の昭和7年11月、12月号に掲載されたものだろうか。 昭和8年分を見て行くと、9月号に遺影を添えた青牛の追悼特集があってまた驚いた。遺稿「眼白」と、妻田中みぐさの「臨終記」、橋本桂秋の「笠間俳壇と青牛氏」、及び松崎華外、松原地蔵尊、藤田初巳共編になる「青牛句鈔」が掲載されていた。笠間に新興俳句を呼び込みながら数カ月で亡くなってしまったのだ。「青牛句鈔」で青牛の俳句歴が、大正15年夏の『黄橙』、昭和2年秋の『境地』、昭和5年夏の『群青』、昭和5年秋の『新黄橙』、そして昭和6年夏の『句と評論』投句時代と変遷したことが分かった。昭和6年に『句と評論』が出ていたということは、第一巻一号とある昭和7年9月号で体制の変化があり仕切り直しをしたということだろうか。青牛句は百八十句あまりが収録されているが、創刊9月号掲載の句「独居のひとりを襲ふ蚊なりけり」の前に『句と評論』掲載句が十三句ある。 この追悼特集では、青牛が病を得て東京から故郷の笠間の実家に帰り、従来の笠間の俳壇に新風を注いだこと。実家の環境が病気に良くないので町場の桂町に引っ越したこと。それでも結核には勝てず4月25日に32歳で亡くなり、雨の降る翌日、光照寺の荼毘堂に運ばれたこと。戒名は「法心院雄山青牛居士」。幼い子供二人と、やはり俳人である妻みぐさがいたこと、またその「臨終記」を読むと、法政大学出身(私の同郷の先輩ということになる)で、教師をしていたらしいことは何となくわかった。しかし肝心の本名が分からない。 そこで思いついたのが『茨城俳句』(昭和54年)という枕のような近代の茨城県出身と関係俳人のアンソロジーである。所持している筈だが出て来ないので、コロナ休館を終えた地元市立図書館所蔵本を見た。先の『句と評論』追悼記事を元に作品二十句が掲載され、ごく簡単な経歴として本名田中虎雄、明治34年生まれ、教員、前記の俳歴、父悠峯(善治)、兄白甫も作家とある。その父悠峯も妻みぐさも各一頁を当てられている。ただ、これだけではどこの教師であったのか、何を教えていたのかもわからず、まだ具体的な人物像が浮かび上がって来ない。『句と評論』の中核の一人で多くの文章も書き、病を得ながらも帰郷して句会を主宰し共鳴者を集めながらあまりに早い死を迎え、しかも「臨終記」の伝える末期は胸を締め付けられるような哀切極まるものである。もっと詳しく知りたいという気持ちを消すことが出来なかった。 私は墓参りを兼ねて笠間に行き、光照寺を訪ねた。真宗大谷派の立派なお寺である。御朱印集めをしている妻に親切に対応して下さったご80歳くらいの住職の奥様に、昭和8年4月にこの寺で葬儀をされた田中青牛という俳人のことを知りませんか、お墓は石寺にあるようですがと、聞いても当然のことながら首を傾げられただけだった。無理もないことで、青牛が最期を迎えた桂町とよばれる地域だけを教えて頂いた。城址のある佐白山の麓、日動美術館や笠間小学校のすぐそばである。 カーナビで石寺の位置は分かった。市街から北に大分離れた山里である。病院に通うにも句会を開くにもあまりに不便である。しかも今を去る90年前、街に出るには数時間を要したに違いない。山の中を車でグルグル回ってみたが、墓らしいものは発見できなかった。 家に帰りグーグルマップの衛星写真で笠間市石寺を見たが、墓場らしきものは見つけられなかった。 調べもここまでかなと諦めかけた頃である。昨年末に石田波郷と石塚知二が主宰した『鶴』の未所蔵分を多く含んだ俳句雑誌の束を古書市場で落札していた。必要と思われる物だけ抜いて、捨てるものを束ねてしばらく放置していた。いよいよ処分しようと最後にチェックしたら、細谷源二が札幌で出していた俳句雑誌『氷原帯』が二部あり、片方は1967年7月号(第二十巻七号)で何と「句と評論・広場」特集を組み、松原地蔵尊、湊楊一郎、細谷源二、砂川長城子、そして田中から姓を変えた関口みぐさが文章を寄せていたのである。みぐさの文章「思い出 たぐり寄せられた綱に」には青牛に関する記載はなかったが、地蔵尊の「『句と評論』創刊より九年迄の展開」は青牛に詳しく触れていた。危うく捨ててしまうところであった。さらに驚いたことに、この号には、みぐさが江原という方に書いた手紙が挟まれていたのである。こんな偶然があるのかと身震いがした。ところが次にあらたな本との出会いが続いたのである(つづく) |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

「第一藝文社」をさがす旅

「第一藝文社」をさがす旅早田 リツ子 |

|

2015年春、当時コロンビア大学の東アジア図書館で働いていた友人から、北川冬彦の『純粋映画記』を出版した第一藝文社について問うメールが届いた。北川が滋賀県大津市の出身であることは知っていたが、彼の著作を刊行した出版社が大津にあったというのは初耳だった。友人は詳しい情報を求めていたわけではないので、ここで「わからない」と返信すれば済む話だったのに、いま思えば何かの力が働いたかのようにもう少し調べてみようと思い立ったのだ。

まずは図書館のレファレンスサービスを利用することにした。その結果、参考文献として紹介されていた古書店主山本善行さんの「純粋映画記 北川冬彦」(林哲夫編著『書影でたどる関西の出版100―明治・大正・昭和の珍本稀書』)に出合い、大いに驚くことになる。そこには北川だけでなく伊丹万作や今村太平、杉山平一等の名があり、天野忠、中江俊夫などの詩人の名があった。 社主中塚道祐(悌治・勝博名義もある)についての詳細は不明のまま、次は国立国会図書館の書誌検索で、第一藝文社の本をリストアップする作業を始めた。それによって刊行書に映画評論、詩集、いけばなの本が多いことがわかってきた。実はこのあたりで、くだんの友人宛に概要を伝えて終わることも考えていた。 ところでリストは当然ながら発行順につくりたいと思っていたのだが、国会図書館も各地の図書館の書誌も、ほとんど発行年までの記載なので同年内の刊行順がわからない。いま思えば、私的な小レポートが思いがけず長い記録になった直接的なきっかけは、発行日を知るために各地の図書館の蔵書を借り、さらに気になる本を全国各地の古書店さんから取り寄せた結果ともいえそうだ。 私はこれまで、おもに農山村女性の生活史を聞き書きで記録してきた。その地に結びついて営まれた暮らしの話を聞かせてもらうのは、私にとって時代と地域社会を知るための貴重な学びの機会だった。子守り奉公、女工労働、過酷な農作業、敗戦後の変化へとつづく話の底には、戦争がどっしりと居すわっていることも常に意識させられた。 第一藝文社をさがす旅をつづけた基本的な動機も、この出版社の主要な社業が敗戦までのほぼ10年だった点にある。大津で創業し、間もなく京都へ事務所を移した個人出版社が、困難な時代にどのような本を出したのか全容を知りたくなったのだ。もう一つは、その後明らかになってくる中塚道祐という人の誠実な人柄と、地主の跡取り息子である出自を嫌い、理想の社会を夢見た生き方に関心をもったからだった。さらに決定的だったのは、中塚の長男修さん(故人)との出会いと協力があったことである。 修さんから託された資料中の自伝『思い出の記』(私家版)と、中塚が編集していたいけばな流派機関誌によって、彼の個人史と、本と著者に関するエピソードが一度に目の前に現れたのだ。それからはリスト作成をつづけながら、第一藝文社の本を実際に手に取って読んだ。もちろん私にも入手可能なもの、理解できそうなものに限られ、その理解も充分とはいえなかったのだが。いけばな関係にも関心はあったが割愛した。 戦時体制下で刊行された本を手にすることには、新刊書では味わえない身の引き締まる感覚があった。刊行間もない第一藝文社の本を待ちかねていたように買い求め、傍線を引きながら熱心に読んだ読者との出会いも、古書ならではの感動だった。また「いけばな批評家」としての中塚の活動も注目に値する。「挿花は決して一部階級のものであつてはならぬ」と書いた中塚が、作庭家、いけばな・茶道の研究家として著名な重森三玲に師事し、第一藝文社の社名の相談にものってもらったという結びつきにも驚いた。最初の刊行本は重森の『挿花の観賞』である。 今回は本に導かれるままに時間をさかのぼる旅だった。第一藝文社を通して多くの出会いがあった。なかでも日本映画の向上を願って労を惜しまず尽力した杉本峻一、中塚の篤実な人柄を尊んだ今村太平や杉山平一、今村の親友日名子元雄(文化財保護の専門家)、厚木たか(『文化映画論』の訳者)、九州の詩人西山明、経済学の本を遺した友人佐久間紀彦などはとくに印象に残っている。また中塚に思想的な影響を与えつつ、自らは自由な生き方を選べないまま若くして世を去った、姉の中塚くめも忘れ難い人である。 一冊の本が世に出るまでに、さまざまな人の力が注がれていることにいつも胸が熱くなる。今回は資料をさがす段階から、図書館と「日本の古本屋」の検索サイトを通じて全国の古書店さんに助けられた。本が届くたびに「よくぞ持っていてくださった!」と心から感謝した。 最後に中塚のメッセージを記しておきたい。〈日本はいま戦争をしていないけれど、しかしいま地球上には戦争がある。この地球上の、どの地域に戦争があっても、それは、しんの平和でない〉――本書「いけばなと平和」より。 |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

古本スタイル創刊!

古本スタイル創刊!林 哲夫 |

|

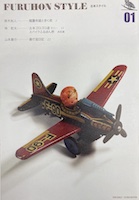

やっぱり、雑誌がやりたくなるのです。昨年末に『古本スタイル』という古本好きの雑誌を創刊しました。岡崎武志、山本善行らと発行していた同人誌『sumus』が13号をもって休刊したのが2010年ですから、そろそろ何かやりたくて、雑誌の虫がウズウズしていたのは間違いありません。

そこへもってきて世界の終末を見るような新型コロナ騒動です。それまでは、『sumus』が休刊する直前(2009)に京都で善行堂という古本屋をはじめた山本善行も、古本ソムリエと自他ともに許し、その弁舌と同じように絶好調で古本商道まっしぐらでした。ところが、一転、地獄を見たのです。一時は「店を閉めようかと思う」と悲壮な面持ちで語ることもありました。それでも〈善行堂倶楽部〉という「おすすめ古本直販システム」(要するに古本おまかせ弁当ですね)をひねり出しては、かろうじて日々を乗り切ってきたのです。 かつて善行堂ファンで満員だった店内は、コロナ禁足によって、全国からの客がパッタリと絶え、地元の常連がときおり顔を見せるていどです。店主は、ジャズやクラシックのレコードをかけながら、上林暁か何かをしんみりと読んでいるのです。 コロナ以前から「雑誌、出したいなあ」と善行堂はつぶやくことがありました。小生も、たしかに、腕が鳴ってはいたのです。けれども、実際に編集レイアウトを担当する身としてはもうひとつふんぎりがつきませんでした。「出せたらいいね、誰か若い人がやってくれたらいいんだけどなあ」などとはぐらかしていました。ですが、コロナのどん底で、あまりに閑そうにしている店主を見ていると、もちろん小生自身も、画家として個展など開けない状況でしたので、閑だということに変わりはありません。「じゃ、やりますか!」 そして「二人が雑誌やるなら、うちが版元になりましょう」という有難い提案が善行堂の常連さんからありました。古書とレコードのヘビーコレクター(体育館みたいな書庫を持っておられます)でもある書肆よろず屋さんです。それまですでに小生が『ふるほんのほこり』(2019)と『日々スムーム』(2021)を、善行堂は『本の中の、ジャズの話』(2020)という単行本を書肆よろず屋さんから出させてもらっていましたから、やるとなったら話は早いのです。誌名も三人であれこれ議論したりはせず、メッセンジャーのやりとりだけで、善行堂の提案した「古本スタイル」に決まりました。 雑誌の内容は、二人が古本ネタを書くのは当然として、ゲスト毎号一人を原則としました。創刊号では善行堂へ高校生のときから通っており、現在は立派な古本真人間となった鈴木裕人さんにお願いしました(南陀楼綾繁『古本マニア採集帖』にも登場)。『龍膽寺雄の本』(2020)で読書人をギョッとさせた鈴木さんは「龍膽寺雄と歩く街」と題した詳細な龍膽寺雄読み解き術を執筆してくださいました。古本魂をいたく刺戟する内容です。 善行堂は久々に復活した「善行堂日記」を掲載しました。相変わらず笑わしてくれる。 《画家のAさん、日が暮れてからご来店。善行堂の灯りに誘われて、と言ってくださる。昔は遅くまで開いている店も多かったが、近頃少なくなって寂しいという話から、コロナの話へ。そういえば丸山書店は遅くまでやっていたな。深夜に入れる書店っていいな。 小生は古本道に迷い込んだ初期の思い出を京都の山崎書店さんとの交遊を中心に書いてみました。コロナ禍の谷間を見計らって、松山〜大分〜鹿児島〜倉敷と古本屋巡りをしましたので、そのレポートも載せました。「本の本」として『オン・ザ・ロード』(トゥーヴァージンズ、2021)を紹介。余ったスペースには「古本クロスワードパズル上級編」(これはちょっと難しいですぞ)、オーウェルの「古書店の思い出(抄訳)」などを埋め込み、これにて一丁上がり。 体裁はA5判32頁および片袖折返し表紙、ともにファンシーペーパー使用でやや高級感を出しました。表紙デザインはあえて古本を避けて、ブリキのヒコーキを配置しました(これも古本市で買ったものですが)。 昨夏、東京オリンピック効果によって、ふたたび患者数が急増し始めたころに着手して、少し収まってきた11月には完成しました。ところがどうでしょう、ご存知の通り、そこからまたもやオミクロン株が猛威を振い始めたのです(さらには変異株も次々と)。しきりに「ウィズ・コロナ」というような掛け声が聞こえます。『古本スタイル』も、無理せずに古本病と共生する、そんな気持で続けて行けたら良いなと思っています。ご希望の方は古書善行堂(http://zenkohdo.shop-pro.jp)まで、よろしくお願いいたします。そろそろ2号の締切も近いのです。 林 哲夫(はやし・てつお) |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

2022年3月10日号 第342号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第110号

。.☆.:* 通巻342・3月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

古本屋四十年(Ⅲ)

古書りぶる・りべろ 川口秀彦

横浜希望丘から吉祥寺へ店を移した時に、意図して変えたものが

ある。店の呼び方、看板を「古本りぶる・りべろ」から「古書りぶ

る・りべろ」としたのだ。ヨーロッパ風の本当の発音でいうと、ス

ペイン語にしろイタリア語にしろリーブル・リベーロと長音の入る

ものを、あえて言葉遊びのように音引きをなくし、柔らかく見せよ

うと平がな表記にした「りぶる・りべろ」という店名は、開業当時

に東急東横線に自由書房という本屋があって、重複を避けて同じ意

味の欧風屋号にしたものだ。何の商売だかすぐに判るように頭に

「古本」をつけたが、読みずらい、呼びずらいという、あまり評判

の良い屋号ではないことは知っている。「古本」と「古書」につい

ての私のイメージだが、古本はリユース本、セコハン本で、刊行時

の新刊定価より安く売買するもの、古書は多少ともプレミアムのつ

く本という、大ざっぱな区別をしている。横浜の住宅地から、街は

ずれとはいえ東京の繁華街に移ったのだから、今までよりはプレミ

アム本の取り扱いに力を入れようと思ったのだ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=8984

━━━━━━━━【シリーズ 古本の読み方5】━━━━━━━━

古本読書史と古本に飽きたときの展開法(古本の読み方5最終回)

書物蔵

最後は古本の読み方、というか、それを少し広げて「使い方」「楽

しみ方」の歴史をざっと概観して、古本に飽きた時の対処法につな

げてみたい。

■明治まで本は「借りる」ものだった

学者や支配層、豪商はともかく、江戸時代の庶民にとって本は

「買う」ものではなく、「借りる」ものだった。

江戸中期に商業出版が成立し、「本屋」で新刊書も買えるように

なるのだが、その新刊部数は1000部も刷ればそれはベストセラー扱

い、発行部数は少ないため単価も高く、八犬伝(1815-1842)といっ

た読み物であっても揃いで現在の1万円以上はした。

江戸時代、寺子屋などで大都市の庶民も読み書きができるように

なったので(農村だと地主層は読めたが庶民はまだ読めない。ルビ

ンジャー、川村肇訳『日本人のリテラシー』 柏書房、2008を参照)、

本をデリバリーの貸本屋から借りて読んでいた。

明治になり公共の「書籍館」(図書館のこと)も設置されたが、

明治末になるまで各地に広がらず、文化の都・東京でさえ3館

(帝国図書館、大橋図書館、教育会図書館)しかなかったが、ちゃ

んと「高等貸本屋」で硬い本も借りられたのだった。だから、明治

中頃までの「読書術」の本には、本の買い方が書いていない。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9009

書物蔵

本格的古本歴は15年ほど。興味は日本図書館史から近代出版史へ

移行し、今は読書史。

共書に『本のリストの本』(創元社、2020)がある。

ツイッター

https://twitter.com/shomotsubugyo (2009年~)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「第 61 回東京名物・神田古本まつり☆青空掘り出し市ワゴンセール」

本年は、恒例の“千代田さくらまつり”は開催されない運びとなり、

神田古書店連盟主催の第 61 回神田古本まつり青空掘り出し市として、

3月17日(木)~3月21日(月・祝)の5日間、靖国通り・岩波会場にてワゴ

ンセールを行うこととなりました。3連休を含む5日間の開催です。

未だ情勢は不安定なままですが、感染対策を万全にした上で、ぜひ皆

様のご来場をお待ちいたしております。※コロナウイルス感染症の蔓

延状況が悪化した場合、開催中でも古本まつりを中止することがあり

ます。

☆青空掘り出し市ワゴンセール☆

3月17日(木)~3月21日(月・祝)午前10時~午後6時(最終日午後 5 時)

会場:【岩波外会場、岩波中会場、靖国通り会場】

https://jimbou.info/news/20220125.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

ノースブックセンター

所沢紹介

所沢設営

YouTube 東京古書組合

https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w

━━━━━【3月10日~4月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

第12回 戸田書店 古本・古書フェア(群馬県)

期間:2022/02/04~2022/03/13

場所:戸田書店 高崎店 高崎市下小鳥町438-1

-------------------------------

フジサワ4階古書フェア (神奈川県)

期間:2022/03/03~2022/03/16

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

http://www.yurindo.co.jp/store/fujisawa/

-------------------------------

第184回神戸古書即売会(兵庫県)

期間:2022/03/11~2022/03/13

場所:兵庫県古書会館 神戸市中央区北長狭通6-4-5(阪急花隈駅西口真裏の通り)

https://hyogo-kosho.com/kamei/

-------------------------------

紙魚之會

期間:2022/03/11~2022/03/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

西部古書展書心会

期間:2022/03/11~2022/03/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

3月反町古書会館展(神奈川県)

期間:2022/03/12~2022/03/13

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

第61回神田古本まつり青空掘り出し市☆ワゴンセール

期間:2022/03/17~2022/03/21

場所:神田神保町古書店街(靖国通り沿い・神保町交差点)

https://jimbou.info/

-------------------------------

ABAJ 国際稀覯本フェア2022 -日本の古書 世界の古書-

Tokyo International Antiquarian Book Fair 2022, ABAJ

期間:2022/03/18~2022/03/20

場所:東京交通会館展示会場12F カトレアサロンA・B 千代田区有楽町2-10-1

http://abaj.gr.jp/special/2022/index.php

-------------------------------

趣味の古書展

期間:2022/03/18~2022/03/19

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

-------------------------------

第5回 春の混陽古本まつり(兵庫県)

期間:2022/03/19~2022/03/27

場所:イズミヤ混陽店 地階催事場 兵庫県伊丹市池尻1-1

-------------------------------

新橋古本まつり

期間:2022/03/21~2022/03/26

場所:新橋駅前SL広場

https://twitter.com/slbookfair

-------------------------------

第99回シンフォニー古本まつり(岡山県)

期間:2022/03/23~2022/03/28

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2022/03/24~2022/03/27

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

第9回 小倉駅ナカ本の市(福岡県)

期間:2022/03/25~2022/04/03

場所:小倉駅ビル内・JAM広場 (JR小倉駅 3階 改札前)

https://twitter.com/zCnICZeIhI67GSi

-------------------------------

和洋会古書展

期間:2022/03/25~2022/03/26

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

五反田遊古会

期間:2022/03/25~2022/03/26

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

-------------------------------

中央線古書展

期間:2022/03/26~2022/03/27

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

西武本川越PePeのペペ古本まつり(埼玉県)

期間:2022/03/31~2022/04/12

場所:西武鉄道新宿線 本川越駅前ペペ広場

-------------------------------

青札古本市

期間:2022/03/31~2022/04/03

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

下町書友会

期間:2022/04/01~2022/04/02

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2022/04/08~2022/04/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

平井のはみだし古本市

期間:2022/04/09~2022/04/17

場所:平井の本棚 2階 江戸川区平井5-15-10(JR総武線・平井駅北口改札より徒歩30秒)

https://kosho-hanautadou.peatix.com/

-------------------------------

大均一祭

期間:2022/04/09~2022/04/11

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2022/04/12~2022/04/20

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前・中央エスカレーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国977書店参加、データ約617万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=39

┌─────────────────────────┐

次回は2022年3月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその342 2022.3.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

2022年2月25日号 第341号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その341・2月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国977古書店参加、データ約617万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.周縁(マージナル)、路上(オン・ザ・ロード)から生まれた本たち

新宿書房 村山恒夫

2.生誕120年没後30年反町茂雄文庫展を終えて

長岡市立中央図書館 井口麻子

3.文京区立森鴎外記念館特別展「写真の中の鴎外 人生を刻む顔」開催中

文京区立森鴎外記念館 岩佐春奈(司書)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【自著を語る(287)】━━━━━━━━━━━

周縁(マージナル)、路上(オン・ザ・ロード)から生まれた本たち

新宿書房 村山恒夫

『新宿書房往来記』(港の人)、私の初めての本である。昔から本

ではなく出版社(出版者)そのものが話題になるのは、誕生の発足時

か倒産時といわれてきた。途中経過の本は「創業◯◯年」に刊行され

る社史のたぐいだろう。まして編集者が自社で本を出すことはまずな

い、あるとすれば本人が死んだ後の遺稿集の場合だろう。それはまさ

に「饅頭本(まんじゅうぼん)」だ。

この本は鎌倉の出版社「港の人」から生まれた。私は2001年から新

宿書房のHPの片隅にコラムを書いてきた。この間、途中で7年間!も

休んだこともあり、実に気の向くままに書き散らしてきた。2019年1月

からほぼ週1回アップを目指すようになり、2020年の3月から始まった

コロナ禍以降も同じペースで書いてきた。本人は〈『週刊村山タイム

ズ』の地方通信局長〉のつもりだ。取り上げるテーマは当然、新宿書

房に関連する本や亡くなった関係者の思い出話が多かった。しかし、

できるだけ新聞などに取り上げられた事象に関連する本の話を書いて

きたつもりだ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=8877

『新宿書房往来記』 村山恒夫 著

港の人 定価:2,800円(税別)好評発売中!

https://www.minatonohito.jp/book/401/

━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━━

生誕120年没後30年反町茂雄文庫展を終えて

長岡市立中央図書館 井口麻子

長岡の図書館において三大恩人はと聞かれると、大正7年に互尊

文庫を開館し運営資金も含めて寄附した実業家野本恭八郎。空襲で

焼失してしまった互尊文庫の復興を願い昭和23年に再建資金を寄附

した繊維商内藤伝吉。そして昭和51年から図書館の資料の充実に

向けて、数多くの郷土資料を長岡に納めた反町茂雄氏(以下反町)

を挙げている。

反町は新潟県長岡市出身、東京で古書肆弘文荘を営んだ。古典籍

を多く扱い古書業界の育成だけでなく、大学、図書館、研究機関の

蔵書構築に貢献した。反町が寄附した掛軸・錦絵・古文書などの資

料を中心にした反町茂雄文庫は長岡の図書館を構成する大きな核の

一つである。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=8484

生誕120年・没後30年 反町茂雄文庫展

https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/?page_id=672

※文庫展、各イベントは終了しています

●生誕120年・没後30年「反町茂雄文庫展」

~伝説の古典籍商がふるさと長岡に贈った郷土資料~

https://youtu.be/X9NAY0G4PnU

●生誕120年・没後30年「反町茂雄文庫展」関連イベント

オンライン座談会「古書肆弘文荘 反町茂雄さんの想い出」

https://youtu.be/Kt6joaq65-A

━━━━━━━━━━【プレゼント企画1】━━━━━━━━━━━

生誕120年・没後30年 反町茂雄文庫展の関連イベント

『長岡市史双書を読む会「古書肆弘文荘・反町茂雄と長岡」』で用いられた

テキスト『古書肆弘文荘・反町茂雄と長岡 『反町茂雄文庫目録』第2集(補遺)』を、

抽選で5名様にプレゼント致します。ご応募お待ちしております。

応募申込は下記ページにてお願い致します。

締切日 2月28日(月)午前10時

https://www.kosho.ne.jp/oubo2022/0225-1.html

━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━━

文京区立森鴎外記念館特別展「写真の中の鴎外 人生を刻む顔」開催中

文京区立森鴎外記念館 岩佐春奈(司書)

文京区立森鴎外記念館は、森鴎外生誕150年にあたる2012(平成24)年

に前身・文京区立鴎外記念本郷図書館より建物を改めて開館し、今年開館

10年を迎えます。当館が顕彰している森鴎外は、明治大正に活躍した作家

です。『舞姫』『最後の一句』など、その作品は教科書にも掲載されてい

ます。鴎外は、1862(文久2)年、現在の島根県津和野町に生まれ、1881

(明治14)年、東京大学医学部を卒業、陸軍軍医となり1916(大正5)年

まで勤めます。翌年、帝室博物館総長兼図書頭となり在職のまま、1922

(大正11)年、60歳で亡くなりました。今年生誕160年没後100年を迎えま

した。 記念年を機に、より多くの皆さまに鴎外に親しんで頂きたく大規

模な展示や講演会等の開催を予定しています。1つ目の特別展は「写真の中

の鴎外 人生を刻む顔」と題して開催中です。2022年、鴎外を様々な側面

から紹介していくにあたって、写真をとおして鴎外の顔を覚えていただき、

興味を持っていただきたいと考えました。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=8834

文京区立森鴎外記念館

特別展「写真の中の鴎外 人生を刻む顔」

会期:2022年1月9日(日)~2022年4月17日(日)

https://moriogai-kinenkan.jp/

━━━━━━━━━━【プレゼント企画2】━━━━━━━━━━━

森鴎外記念館バッジ・シールを抽選で10名様にプレゼント致します。

ご応募お待ちしております。

応募申込は下記ページにてお願い致します。

締切日 2月28日(月)午前10時

https://www.kosho.ne.jp/oubo2022/0225-2.html

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『第一藝文社をさがして』 早田リツ子 著

夏葉社 定価:2,750円(税込)好評発売中!

http://natsuhasha.com/news/2022119/

『古本スタイル 創刊1号』 書肆よろず屋刊

販売 古書善行堂 600円(税込)好評発売中!

http://zenkohdo.shop-pro.jp/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

2月~3月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=38

┌─────────────────────────┐

次回は2022年3月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジン その341・2月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

古本屋四十年(Ⅲ)

古本屋四十年(Ⅲ)古書りぶる・りべろ 川口秀彦 |

|

横浜希望丘から吉祥寺へ店を移した時に、意図して変えたものがある。店の呼び方、看板を「古本りぶる・りべろ」から「古書りぶる・りべろ」としたのだ。ヨーロッパ風の本当の発音でいうと、スペイン語にしろイタリア語にしろリーブル・リベーロと長音の入るものを、あえて言葉遊びのように音引きをなくし、柔らかく見せようと平がな表記にした「りぶる・りべろ」という店名は、開業当時に東急東横線に自由書房という本屋があって、重複を避けて同じ意味の欧風屋号にしたものだ。何の商売だかすぐに判るように頭に「古本」をつけたが、読みずらい、呼びずらいという、あまり評判の良い屋号ではないことは知っている。「古本」と「古書」についての私のイメージだが、古本はリユース本、セコハン本で、刊行時の新刊定価より安く売買するもの、古書は多少ともプレミアムのつく本という、大ざっぱな区別をしている。横浜の住宅地から、街はずれとはいえ東京の繁華街に移ったのだから、今までよりはプレミアム本の取り扱いに力を入れようと思ったのだ。

神奈川で組合に加入した頃に、東洋一のデパートを自称する横浜そごうが開業した。70年代後半から90年代の半ば、阪神大震災の頃までだったように憶えているが、デパートでの古書催事が盛んだった。横浜そごうも神奈川古書組合に呼びかけて86年から年二回、十数年間古書即売会をやっている。私は第3回から参加した。目録も出すデパート展は、それまで経験していたリユース本主体のスーパーでの催事と違ってプレミア本が売上げの主力なのを実感した。 86年に市場と催事の双方を担当する事業部理事という組合の役職に就き、編集者経験を買われたのか、校正などを含む目録係の仕事をすることが多くなり、理事の任期が終ったあとも目録係と対外的な広報宣伝は長く任せられていた。おかげで、他店の目録原稿を読んでどういう本が目録向きなのか、どういうジャンルにどういうプレミアをつけるのかを学習できたようだ。見よう見まねだった私の目録頁も、落ち込んでしまっている現在から見ると倍以上の受注率があった。当時は受注率ではかなり上位に入れるようになっていた。だから店でもプレミア本、古書を売って売上を伸ばそうとしたのだ。 広告の担当者として、大きな催事ごとに広告を出していた古書趣味誌『彷書月刊』とつきあうようになった。『彷書』は、専従の編集者は複数いるが編集長はなないろ文庫ふしぎ堂という現役の古本屋の田村治芳で、そのブレーンのように石神井書林の内堀弘、月の輪書林の高橋徹たちの古本屋が関わっていた。初期には創業者の一人、自游書院の若月隆一も企画などに関わっていた。『彷書月刊』は雑誌のあった25年間で神田猿楽町、西神田界隈、神田神保町と事務所を転々としているが、私はその三ヶ所とも訪ねたことがある。そんな『彷書』とのつきあいが私の吉祥寺から神田神保町への移転の時に活きてきた。 吉祥寺の店はJR中央・総武線の高架下で、吉祥寺駅ビルと同じJR東日本の子会社が管理していた。最初から最長9年しか貸さないという「臨時貸借契約書」というかなり厚い書類に判子を押させられていた。8年目になった頃に管理会社から複数回呼び出しを受け、駅ビル本体へ転出するか退去しかないという話をされた。家賃が二、三倍する吉祥寺駅ビルへの転出というのは、こちらが受けるわけがないことを見越しての提案でしかなく、移転先を本気で捜すようになった。神奈川へ戻ることも検討していた時に『彷書』の編集長のななちゃん(多くの知りあいがこう呼んでいた)が良い場所があると言ってきた。『彷書』の事務所の近くの非組合員の古本屋が閉店するので、後釜に入らないかという話だった。時代小説専門の古本屋海坂書房で、私も入ったことのある店だった。十年ほど頑張っていたと思うが、専門特化しているのに自給自足だけ、組合の古書市場を使わないというので、仕入れ、品揃えに無理が来ていたのだろう。『彷書』は古本屋であれば非組合員でもつきあっていたので、色々な情報を持っていたのだ。ななちゃんの紹介で海坂書房と話をし、ビルの持主とも会って私が後に入ることになった。海坂とすれば丸善製のスチール本棚の撤去費用が不要になり、私は逆に棚の設置費用がかからないという、お互いにメリットのある交替だった。ちなみに、その丸善の鉄製の棚は私の神保町店閉店直後に神奈川厚木から埼玉のジョンソンタウン跡へという、米軍基地関連の場所が好きなのかと思わせる移転をした若手の古本屋逍遥館が引取ってくれたので、まだまだ本棚の形で使われているはずだ。神保町店のビルオーナーが、古本屋に二十年以上貸しているので、次は違った業種に貸したいということで、完全撤去を求められたのだ。 吉祥寺の店で、希望丘の時より広くなった分を新品で補った丸善スチール棚は、現在は知り合いの出版社の倉庫の棚になっている。希望丘の店を満たしていた手作り木製本棚はすべて吉祥寺で使い、その一部を神保町の店、そして現在の倉庫へと使い続けているが、大半は吉祥寺閉店の時に解体して廃材として処理した。手作りでも三十年近く使ったから惜しくはなかったが、鉄製の棚は新品時の価格が高いこともあり、なかなか廃棄する気にならないのは、古本屋らしいリユース癖なのだろうか。 棚だけではなく私の店ではガラスケース(ショーケース)を使っていて、これは古書市場に出品して他の本屋に買ってもらった。希望丘の時は洋品店の跡に入ったのでショーウインドウのある古本屋だった。見映えの良い高額品はそこに展示していた。吉祥寺の時からガラスケースを導入、神保町でも同じようにプレミア本をそこに陳列して、「古書店」という感じを出していた。 私は当初「街の古本屋」を貫ぬこうという志向があった。吉祥寺だけでなく、神保町でもその感覚のある古本屋でいたいという気持ちはあった。街の古本屋とは、私の考えでは、地元住民のニーズになるべく応えられるように、ある程度は幅広いジャンルを扱う地元密着型の店ということである。新刊書店員育ちのせいか、いま消えつつある「街の新刊書店」の古本屋版といえるものを志向した。私の開業一年後に新刊で出た『街の古本屋入門』では定義されていたかどうか忘れたが、街の古本屋というのはなかなか良い視点だと思った。専門化した領域へ進むための入門篇やその次のステップあたりまでが街の本屋・古本屋の担える範囲だろうし、私にはそれ以上の能力はなかった。 吉祥寺の時から店の主要な取扱い分野として近現代詩歌、幻想文学、幻想美術、社会思想、社会運動あるいは肉筆草稿書簡類などをチラシや名刺には掲げているが、それ以外にも書道関係とか映画、演劇、近代文学初版本などもかなりの冊数を置いていた。神保町では海坂書房の後ということで時代小説もある程度は並べていた。専門化した店ではない、街の古本屋らしいというのはそういう店のことでもあると思っている。 ブックオフなどの新古書店は、私から見ればある意味では街の古本屋の進化形に思える。彼らの特色は明るくキレイな店、売買価格が明確な店というだけでなく広いことでもあるのだが、その広さがジャンルを問わない幅広い品揃えを可能にしている。街の新刊屋のような品揃えを、そのままリユース本として再現できているのだ。今までの古本屋は、たとえばビジネス書などの類は古本としては扱ってこなかった。新刊店員をしていてはっきりと知ったのだが、新刊には年々新しい本が出されて過去に出されたものがすぐに売れなくなる分野もあれば、同じものが長く求められる分野もある。たとえばビジネス書は発行時での需要は多くても商品としての生命力は短かいものが多い。文学書、哲学書は逆のものが多い。新刊書店では出版社、取次から配本されたものを内容は問わず新刊として陳列するが、刊行年次(本の美汚は別として)のみで本の価値を判断する新古書店の棚づくりは、新刊書店のようで新刊屋よりも内容を勘案しているわけではない。とにかくオールジャンルの本があるから、旧来の古本屋が陳列できなくて捨てていたジャンルの本の客がついたのだ。広さの勝ちといえるだろう。生業的な狭い古本屋では、回転率の良い文庫、マンガ、エロ本や見ばえがして回転率の悪くない本が主力商品であって、特価本の地図などはともかく、回転率が悪く、商品としてすぐに生命力のなくなるビジネス書などは、いくら買取値を安くしても扱おうという気にならない分野だったのだ。 |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

古本読書史と古本に飽きたときの展開法(古本の読み方5最終回)

古本読書史と古本に飽きたときの展開法(古本の読み方5最終回)書物蔵 |

|

最後は古本の読み方、というか、それを少し広げて「使い方」「楽しみ方」の歴史をざっと概観して、古本に飽きた時の対処法につなげてみたい。

■明治まで本は「借りる」ものだった 江戸中期に商業出版が成立し、「本屋」で新刊書も買えるようになるのだが、その新刊部数は1000部も刷ればそれはベストセラー扱い、発行部数は少ないため単価も高く、八犬伝(1815-1842)といった読み物であっても揃いで現在の1万円以上はした。 江戸時代、寺子屋などで大都市の庶民も読み書きができるようになったので(農村だと地主層は読めたが庶民はまだ読めない。ルビンジャー、川村肇訳『日本人のリテラシー』 柏書房、2008を参照)、本をデリバリーの貸本屋から借りて読んでいた。 明治になり公共の「書籍館」(図書館のこと)も設置されたが、明治末になるまで各地に広がらず、文化の都・東京でさえ3館(帝国図書館、大橋図書館、教育会図書館)しかなかったが、ちゃんと「高等貸本屋」で硬い本も借りられたのだった。だから、明治中頃までの「読書術」の本には、本の買い方が書いていない。 ■古本なら半値だから買えば――明治末 一方で雑誌の部数が増えた明治30年ごろから新刊雑誌の「月遅れ」が市中に出回りはじめ(定価の3割くらい)、大正期の庶民はそれらを買うようになっていった(同時に「雑誌回覧会」も大規模に成立して新刊書店と揉めている)。 「本を買う」ことが「新刊書を買う」意味になりはじめたのは、やはり、初刷部数が万単位となった「円本」ブーム(1926-ca.1929)からだろう。それまで、庶民が本を買う場合、絵双紙屋で軟派系の本を買うか、古本屋や露店で古本を買っていた。古本を買う目的は何より、安いからだった。 ■安い本から珍しい本へ 『古本年鑑(昭和8年)』(古典社、1933)に載っている全国古本屋リストは、和本屋と洋本屋にわける印が付けられている。これは単に安く買いたい人と、古い和本・珍本を買いたい人がお店を選べるようにしたものだ。これはちょうど平成期に、ブックオフ=安い本、街の古本屋=古い本、と考えられるようになったのと同じ図式だ。戦前期の古本趣味を書いた河原万吉『古書通』(四六書院、1930)に出てくる「古本」は、基本的に崩し字の和本(和装本)である。 ■古本マニアの発達段階 南陀楼綾繁『古本マニア採集帖』(皓星社、2021)を見ると、一見普通の人から濃ゆいマニアまで、いろんな古本マニアが紹介されている。もちろん古本趣味のバラエティは幅広いのだが、実は特定個人の中でも、時期によって趣味の熟成度というか、発達段階というのもあるのではないかと思う。たとえばこんな。 ステップ1(普通の本好き):古本屋で安い本を買う ■いつまでも楽しむためには――メディア形態をずらす ■古書会館の週末古書展で意外な発見をする方法 理由は2つあって、一つは、週末古書展での本の並びが、主題別でも形態別でもなく、お店別。これが意外といい。結果として古本の出どころ別になっており、これが図書館でも新刊書店でも不可能な独自配列で勉強になるのだ。前にその本を使っていた人の文脈が部分的に保存されているんよ。 その文脈を釣り上げるには、まず自分の知っている本、興味のある主題の本を見つけ、その周りの本を見る。すると、情報検索や主題書誌では絶対に見つからない意外な、けれど関連する面白い本が見つかるはずである。一般の古本まつりに出品されないような特殊な濃ゆい本が週末展だと出品されるということもある。 あと、週末展だと立ち読みをしやすいこともある(コロナ禍中はなるべく短くすべきだが)。店頭よりじっくり古本が選べる寸法だ。ただし、古本というのは基本、一期一会なので「買わない理由が値段なら買いなさい」と言われていることをお忘れなく。そういえば4月創刊の『近代出版研究』(皓星社発売)なる雑誌に、前代未聞の「立ち読み」の歴史が載るんだった。 ■書くことを始めると沼にはまる? 書物蔵 ツイッター |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

周縁(マージナル)、路上(オン・ザ・ロード)から生まれた本たち

周縁(マージナル)、路上(オン・ザ・ロード)から生まれた本たち新宿書房 村山恒夫 |

|

『新宿書房往来記』(港の人)、私の初めての本である。昔から本ではなく出版社(出版者)そのものが話題になるのは、誕生の発足時か倒産時といわれてきた。途中経過の本は「創業◯◯年」に刊行される社史のたぐいだろう。まして編集者が自社で本を出すことはまずない、あるとすれば本人が死んだ後の遺稿集の場合だろう。それはまさに「饅頭本(まんじゅうぼん)」だ。

この本は鎌倉の出版社「港の人」から生まれた。私は2001年から新宿書房のHPの片隅にコラムを書いてきた。この間、途中で7年間!も休んだこともあり、実に気の向くままに書き散らしてきた。2019年1月からほぼ週1回アップを目指すようになり、2020年の3月から始まったコロナ禍以降も同じペースで書いてきた。本人は〈『週刊村山タイムズ』の地方通信局長〉のつもりだ。取り上げるテーマは当然、新宿書房に関連する本や亡くなった関係者の思い出話が多かった。しかし、できるだけ新聞などに取り上げられた事象に関連する本の話を書いてきたつもりだ。 2019年の夏のある日、長い付きの合いのある鎌倉の出版社「港の人」社主の上野勇治さんが、当時九段下にあった事務所にやってきた。 文字だけで果たして1冊の本になるのだろうか。企画を考える小出版社としても、あるいはひとりの編集者としても心配になった。しかし、上野さんの熱心な誘いがあり、この温かいうれしい提案を受けることにした。すべての構成・編集を港の人の上野勇治さん・井上有紀さんご夫妻におまかせすることにした。まさに「船頭(編集者)は二人はいらない」のである。 上野さんの提案がうれしかったのだろう。その年、2019年の年末の忘年会でこの単行本の話が進んでいることを、仲間のみんなの前でつい呟いてしまった。 2020年に入ると、HPのコラム以外に新聞・雑誌に書いた文章などのコピーを探し出して、上野さんに送った。そして何度かやりとりをした。2021年7月のはじめ、上野さんから遅くなりましたと連絡があり、ほどなくHPのコラムから選んだプリントの大束が送られてきた。コラム「三栄町路地裏だより」(63本)「俎板橋だより」(129本)の中からと、新聞・雑誌に書いた原稿の中からいくつかが選ばれていた。ちょうど7月から事務所は九段下から中野の白鷺にある茅屋の2階に移っていた。 そして、7月16日に、上野さんは進行・編集についての相談のために、はるばる鎌倉からこの事務所までやってきてくれた。上野さんは巻末にぜひ「新宿書房刊行書籍一覧」をおきたいと言う。さっそく、編集部の加納さんが、発売元になった本をのぞく全リストを作ってくれた。これは緩く並んでいるエッセイ群を締める横軸となるはずだ。 つねづね「人名・事項索引、関係年譜もない本は本ではない」などと言ってきた私だが、この本にはあえて人名・事項索引、関係年譜をお願いしなかった。この本が包括的な出版社の会社誌ではない、結果として、光と影のうち、光の部分のみが表に出たことになる。この本に登場していない人物や書籍もたくさんある。またいい話ばかりでない、影の部分、トラブル、ケンカもあった。2度と思い出したくない事も、会いたくない人もふれていない。しかし、本書を読んだ読者が、新宿書房のまだ見ぬ部分、歴史の余白をかすかにでも感じることができたら、これはある意味、成功したことになる。 それから間もなく8月5日には、ついに8章のテーマに分けられ、45本のエッセイとなった初校ゲラが送られてきた。もちろん写真・画像はない。集め本ではあるが、松本昌次さんの標榜する「単行本編集主義」に倣う、見事な編集(原稿ではない)ではないか。そして、再校、三校、念校と進み、10月20日に、上野さんに責了紙をお返しした。 2021年の12月8日、いよいよ港の人から見本が送られてきた。装丁は長田年伸さん、挿画はベラルーシ出身のニアさん。これがすこぶる評判がいい。刊行から、2ヵ月が経った。ありがたいことに早くも紹介、書評の記事が出て来ている。『新文化』『毎日新聞』(今週の本棚)、『映画芸術』(岡村幸宣さん)、『東京新聞』・『中日新聞』(宮崎正嗣記者)、『サンデー毎日』(平松洋子さん)、『夕刊フジ』などなど。最後に嬉しいご報告をしたい。この本が発売と同時に、素晴らしい催しがおこなわれたことである。一つは神田・神保町の東京堂書店で開催された本書刊行記念「新宿書房祭」(2021年12月6日〜2022年1月17日)で、目を見張るカラーパネルの展示構成の中、好評裡に終了した。もうひとつは、くまざわ書店武蔵小金井北口店で開催されている「出版記念合同フェア新宿書房×港の人」(2022年1月17日〜3月末まで)だ。 初めての本。本が誕生するまで著者だれでもが経験する至福の時間を過ごさせていただいた。版元の港の人のおふたりに、あらためて感謝したい。 |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |

2022年2月10日号 第340号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第109号

。.☆.:* 通巻340・2月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

古本屋四十年(Ⅱ)

古書りぶる・りべろ 川口秀彦

古書組合に入ろうと決めたもう一つの大きな理由は情報が欲しい

ということだった。古本屋を含む古物商は、仕入値も売値も自分で

自由に判断できるという特殊な商売だが、それなりの相場、顧客が

納得する売買の目安というものは考えなければならない。私の場合、

店の営業は割に順調に伸びていたから、組合に入っていなくとも自

店の売買価格が間違ったものではないだろうとは思っていた。私た

ちのグループとほぼ同時期に、北海道や東海、中国地方でも、新刊

に近い本を新刊価格の一〜二割で買い、五割で売るという、後のブッ

クオフの先行形態のような非組合員の古本屋グループの営業が始まっ

ていたが、みんな同じような売値、買値の設定だったようだ。好き

なジャンル、得意なジャンルなどに多少のメリハリをつけた値付を

するところがブックオフ的な完全マニュアル型とは違うところで、

本という商品に対する愛好度やある程度の知識を前提として商売を

しているという自負が、その頃のアウトサイダー型の古本屋には共

通していたのかも知れない。私は、開業一年後に出た志田三郎『街

の古本屋入門』という、古本屋開業の初めてと言える実践的な手引

書を見て、基本的には合致していることを確認できて少し安心して

いた。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=8031

━━━━━━━━━【シリーズ 古本の読み方4】━━━━━━

挟み込みを「読み」、その本の使われ方を想像してみる(古本の読み方4)

書物蔵

前回はテキストの余分な部分(「ペリテクスト」という。序文や

跋文、あとがき、ルビや奥付)を読んでみた。今回は、テキストで

すらない余分、英語でいうマージナリア(余白への書き込み的なも

の)を読んでみよう。

■マルジナリアを読むと読者のことがわかる?

テキスト自体を読み込むのも「分析書誌」だけれども、近年はテ

キスト以外の部分、「書き込み」や「挟み込み」を読む、という読

み方も開発されてきた。日本では古本マニアが十年ほど前、「痕跡

本」という言葉を広めたが(古沢和宏『痕跡本のすすめ』太田出版、

2012)、西洋書誌学では本の使用者による痕跡を「マルジナリア」

(余白)と呼ぶ。

書き込みだけでなく「挟み込み」も同様に読むことができ、古本

同人誌『Sumus』7号「特集:古書にコミあり」(2001)は、書き込

みと挟み込みを総称して「コミ」としゃれていた。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=8508

書物蔵

本格的古本歴は15年ほど。興味は日本図書館史から近代出版史へ

移行し、今は読書史。

共書に『本のリストの本』(創元社、2020)がある。

ツイッター

https://twitter.com/shomotsubugyo (2009年~)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

靖文堂書店

古本トロワ

古書ほうろう

股旅堂

西村文生堂

YouTube 東京古書組合

https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w

━━━━━━━━━【東京古書組合からお知らせ】━━━━━━

◆「東京古書組合百年史展」 開催◆

場所 市立小樽文学館 無料展示スペース

日時 2021年12月18日(土)~2022年2月13日(日)

時間 9時30分~17時(最終入館は16時30分まで)

休館日 毎週月曜日(1月10日を除く)

12月29日~1月3日、1月11日・12日、2月1日~4日

入場無料

ホームページ

http://otarubungakusha.com/exhibition/2021114096

━━━━━【2月10日~3月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

第5回 ジュンク堂 新春古書展(沖縄県)

期間:2022/01/29~2022/03/06

場所:ジュンク堂1F レジカウンター横 沖縄県那覇市牧志1-19-29

-------------------------------

有隣堂センター南駅店・港北古書フェア(神奈川県)

期間:2022/02/04~2022/02/18

場所:最寄駅:横浜市営地下鉄 センター南駅

(市営地下鉄センター南駅の改札を出て直進、右前方 ※駅構内)

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

第12回 戸田書店 古本・古書フェア(群馬県)

期間:2022/02/04~2022/03/13

場所:戸田書店 高崎店 高崎市下小鳥町438-1

-------------------------------

第8回 古書会館de古本まつり(京都府)

期間:2022/02/11~2022/02/13

場所:京都古書会館3階 京都市中京区高倉通夷川上ル福屋町723番地

http://koshoken.seesaa.net/

-------------------------------

ぐろりや会※会場販売は中止となりました

期間:2022/02/11~2022/02/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

-------------------------------

2月反町古書会館展(神奈川県)

期間:2022/02/12~2022/02/13

場所:神奈川古書会館 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

杉並書友会

期間:2022/02/12~2022/02/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

三省堂書店池袋本店 古本まつり

期間:2022/02/16~2022/02/23

場所:西武池袋本店 別館2F=特設会場(西武ギャラリー)

東京都豊島区南池袋1-28-1

http://ikebukuro.books-sanseido.co.jp/events/6534

-------------------------------

フィールズ南柏 古本市※会期を変更しました(1/28)(千葉県)

期間:2022/02/17~2022/02/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2022/02/24~2022/02/27

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

城南古書展

期間:2022/02/25~2022/02/26

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

好書会

期間:2022/02/26~2022/02/27

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第101回彩の国所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2022/03/02~2022/03/08

場所:くすのきホール (西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

-------------------------------

フジサワ4階古書フェア (神奈川県)

期間:2022/03/03~2022/03/16

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

http://www.yurindo.co.jp/store/fujisawa/

-------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国980書店参加、データ約620万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=39

┌─────────────────────────┐

次回は2022年2月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその340 2022.2.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

文京区立森鴎外記念館特別展「写真の中の鴎外 人生を刻む顔」開催中

文京区立森鴎外記念館特別展「写真の中の鴎外 人生を刻む顔」開催中文京区立森鴎外記念館 岩佐春奈(司書) |

|

文京区立森鴎外記念館は、森鴎外生誕150年にあたる2012(平成24)年に前身・文京区立鴎外記念本郷図書館より建物を改めて開館し、今年開館10年を迎えます。当館が顕彰している森鴎外は、明治大正に活躍した作家です。『舞姫』『最後の一句』など、その作品は教科書にも掲載されています。鴎外は、1862(文久2)年、現在の島根県津和野町に生まれ、1881(明治14)年、東京大学医学部を卒業、陸軍軍医となり1916(大正5)年まで勤めます。翌年、帝室博物館総長兼図書頭となり在職のまま、1922(大正11)年、60歳で亡くなりました。今年生誕160年没後100年を迎えました。 記念年を機に、より多くの皆さまに鴎外に親しんで頂きたく大規模な展示や講演会等の開催を予定しています。1つ目の特別展は「写真の中の鴎外 人生を刻む顔」と題して開催中です。2022年、鴎外を様々な側面から紹介していくにあたって、写真をとおして鴎外の顔を覚えていただき、興味を持っていただきたいと考えました。

展示のために、写真や顔について語った鴎外の言葉をまず確認しました。鴎外の写真はたくさん残っていますが、鴎外の弟・潤三郎によると実は写真が嫌いでした。確かに、私的な写真は多くありません。また、鴎外の自伝的小説『ヰタ・セクスアリス』(1909年)からは、鴎外は若い頃、生まれつきの顔に満足していなかったことがわかります。東京大学医学部では、年上の同級生に囲まれ、体格が劣った自分に歯がゆい思いをしたことが想像できます。一方、発表当時の森家とよく似た家族を書いた小説『半日』(1909年)では、主人公の博士は妻に対して「俺の顔は閲歴が刻み附けた顔で、親に生み附けて貰つた顔とは違ふ」と語ります。 展示は、「団子坂の家 観潮楼」「為事 鴎外の為したこと」「鴎外の顔 顔かたちとまなざし」の3章で構成いたしました。まず、文京区立森鴎外記念館の建つこの地にあった鴎外の居宅・観潮楼での鴎外や家族の写真が並びます。写真が観潮楼のどこで撮影されたかを示すパネルや、モノクロームの写真をカラー化した写真7枚(AIを利用し人の手で彩色)を並べたパネルを作成、観潮楼と鴎外が身近に感じられます。家庭での鴎外はやはり、穏やかな顔をしています。 「為事 鴎外の為したこと」では、1872(明治5)年、父と共に津和野から上京した頃から、陸軍軍医、文学、美術の分野ごとに写真の中の鴎外を編年で追っていきます。陸軍軍医としてドイツに留学した鴎外は、衛生制度を学びながらヨーロッパの文学や美術など文化を体験、吸収して1888(明治21)年に帰国します。その翌年から戯曲の翻訳を発表し、陸軍軍医として勤める傍ら生涯執筆をつづけます。それぞれの為事(仕事)先や仲間と写る姿からは、「絶えずごつごつと為事」(『あそび』)を続けた生涯を垣間見ることが出来ます。陸軍軍医として写る鴎外の顔は、いつも緊張感をただよわせ、作家仲間と写る顔には時に笑みが見えます。鴎外もまた、現在の私たちと同じように仕事に励み、執筆にも情熱を注いでいました。 「鴎外の顔 顔かたちとまなざし」では、人生を刻んだ鴎外の肖像を1872(明治5)年から亡くなるまでの写真40枚でたどります。鴎外は、「人間は親から貰った顔のままではいけない。その顔を自分で作って行って立派なものにしなくてはならない」(小堀杏奴『晩年の父』)と言っていました。並んだ顔から鴎外の閲歴が浮かび上がってきます。 現在、記念館では、鴎外の等身大パネルを設置し皆様をお出迎えしています。ご来館の際はぜひ鴎外と共に記念撮影をしてください。 また、記念館エントランスではブックフェアを開催しています。記念館のスタッフが選んだ鴎外作品や鴎外論、鴎外周辺の人物の詩集や随筆集、鴎外作品を現代作家がパスティーシュした小説、森茉莉や星新一など親族の本等々、何でもありの鴎外関連ブックフェアです。常時50冊程度が揃っています。ご来館の際には是非お手に取ってみてください。 最後に、鴎外記念年の今後の展示予定です。 ◇特別展「読み継がれる鴎外」 ◇コレクション展「鴎外の住まい(仮)」 ◇特別展「鴎外遺産(仮)」 開催情報/特別展「写真の中の鴎外 人生を刻む顔」 ●展覧会の最新情報は記念館HP等でご確認ください。 〒113-0022 東京都文京区千駄木1-23-4

|

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |