「帯文」を考える――模索舎、激動の2万日をどう100字で伝えるか

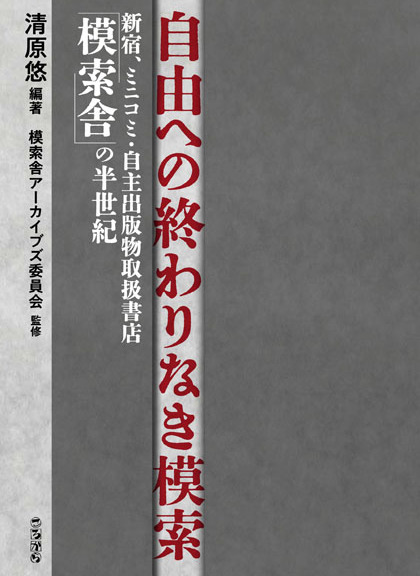

(『自由への終わりなき模索-新宿、ミニコミ・自主出版物取扱書店「模索舎」の半世紀』)

「帯文」を考える――模索舎、激動の2万日をどう100字で伝えるか

|

|

9月下旬に清原悠編『自由への終わりなき模索――新宿、ミニコミ・自主出版物取扱書店「模索舎」の半世紀』(ころから)を刊行することが決まった。その自著につける帯文を、自分で考えることになった。ええっ、帯文って自分で書くんですか? てっきり誰かに頼むのだと思っていました。まあ、確かに880頁もある本、しかも、2段組とか3段組まである。来月に迫る刊行までに原稿を読んでもらって、素晴らしい帯文を書ける暇人、才人、奇人、変人など、いるはずがない。日本の出版流通史に詳しく、社会運動史にも詳しく、カウンターカルチャー・サブカルチャーにも詳しく、書店論にも明るく、できれば社会的企業にも関心を持ってきた人で、なるべく著名人、100字で核心をつかみつつ7700円もの高価な本を買う意欲をガンガンあおれる文才があって、できたらタダもしくは「薄謝で申し訳ありませんが」で仕事を引き受けてくれる心の広~い人が・・・いるわけない。

こんなことを書くと、まるで自分以外に適任者がいないと言いたげに思われるかもしれないが、それは大いなる誤解。まず、全く著名人ではない。のぶれす・おぶりーじゅで無償労働ができる身分になった覚えもないです。ジョン・レノンの歌詞も知らなかったくらい音楽には疎いので、「はっぴいえんど」とか「頭脳警察」とか「岡林信康」とか「水玉消防団」とか「水牛楽団」とか「ジュンスカ」とか「ブルー・ハーツ」とか「ZELDA」とか「オフ・ノート」とか本書の中であれこれ語られても、全然話題についていかれなかったです。元舎員へのインタビュー後に、国会図書館にひたすら通って全部調べました(脚注の数だけで700個程あります)。かろうじて演劇はわずかばかり知識があるので、「黒テント」の佐藤信さんが模索舎とどんな絡みがあったのかとか、沖縄の笑築過激団が東京で公演をやったときに模索舎の舎員が出張販売に1週間出向いたとか、新宿紀伊國屋書店の1階と2階のエスカレーターのところで消火器をかけあう「新宿大運動会」があったとかの話は、「へぇ~」とうなずくことができました。そういえば佐藤郁也『現代演劇のフィールドワーク: 芸術生産の文化社会学』(東京大学出版会、19991年)って名著ですよね。あ、他人様の古本(絶版本)の宣伝をしている場合じゃない。 ミニコミの話もですね、吉本隆明がなぜ人気なのか(だったのか)さっぱり分からないので、『試行』がいかに模索舎で売れ筋だったかとか言われてもピンと来ない。小野田穰二『遠くまで行くんだ』がベストセラーだったと言われましてもね、「どこまでお出かけですか~?れれれのれ~」という感想しかでてきません。『野宿野郎』とか『南米マガジン』とか『HARD STUFF』とか『とほ』とか全く知りませんでした。生きててすみません。あっ、『草の根通信』は大好きでっす! じゃあ、社会運動史はどうか。模索舎といえば「新左翼の書店」、「党派」の機関紙で有名ですよね。でもね~、私は新左翼とか詳しくないんですよ、公害問題・住民運動の研究が出発点だったので。模索舎は「のんせくと・らでぃかる」の思想に基づいて作られたということなんですが、セクト(党派)に詳しくないと「のんせくと」の意味合いが定まりません。民青とか、反帝学評とか、社青同解放派とか、戦旗派、叛旗派とか、三派全学連とか、いっぱい出てきます。ところで、サンパって何?全学連って一個じゃなかったの? 書店論の方はどうか。3年前に「模索舎50年史」のプロジェクトを始めてからは、数多ある「書店本」を読みつつ、時間を見つけては日本各地の本屋めぐりもしてみました。そういう過程を経て、模索舎を改めて調べてみると、際だった特徴があることが分かりました。模索舎は「過激派の書店」ではなく、取次を全く使わない新刊書店という「書店の過激派」だったということが。個人経営ではなく、創業時より共同経営を柱として運営されてきたということが。しかし、書店員になったこともない私が、いかに書店論を語りうるでしょうかね。 そういうわけで、「帯文」をどうしようか。求められる条件を全部満たして書ける人間はいない、いたらそいつは人間じゃない! じゃあ、いっそのこと人間以外に書かせてみたらいいのでは、ということで生成AIに書かせてみることにしました(タダだしね)。売りどころの一つは段ボール55箱分もの資料を読み解いて歴史をつまびらかにしたこと。それから、舎員経験者を中心に18名にインタビューを複数回行ったこと(延べ44名)。あとは模索舎は社会運動と出版流通の両方にまたがった活動だというところですね。そこで次のようにオーダーしてみました。「次のキーワードを含む本の帯文を作って下さい 社会運動 本屋 表現の自由は流通の自由 共同経営の波瀾万丈の歴史 オーラルヒストリー」。 「もちろんです!」と調子の良い返事に続けて、帯文案が出てきました。どれどれ、お手並み拝見といこう。 「表現の自由は、書くだけじゃ守れない――届ける自由があってこそ。」社会運動の熱が渦 むむ、なかなかやるじゃないか、と言いたくなるところ。でも、色々間違っているんだな。まず、模索舎はビラ・ミニコミといった表現物と、立派な装丁の本とをフラットに扱う、つまり表現物の形態の差によるヒエラルキーを否定するところから始まった「書店ならざる書店」だというところ。それにね「本が、社会を変えようとしていた時代の記録」とか言われると、まるで今がそうじゃないみたいですよね。本書は過ぎ去ったニッポン昔話の本じゃないんです。読んだ人の何かを、「今」を変えてくれるだろうこと、これを信じて作った本です。というか、作る過程でインタビューに答えてくれた人、作り手である「私たち(模索舎アーカイブズ委員会)」の何かを確実に変えてくれた本だから、読み手にも響くに違いないと確信が持てた本なんです。生成AI君、キミもまだまだだね。ネットばかりやってないで、もっと本を読みなさい!もちろん、タダ読みは許しまセン! さて、振り出しに戻る。帯文案、どうしましょう、というところで紙幅が尽きました。残念無念、続きは「Webで!」ではなく「書店で!!」。 2025年9月27日発行予定 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

自著については語りたくない。が、しかし。

――『版元番外地 〈共和国〉樹立篇』(コトニ社)

2025年8月8日 第424号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第151号

。.☆.:* 通巻424・8月8日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ古書の世界】━━━━━━━━━━

破棄する前に7 山之口貘・高田渡・高田豊・小沢信男(下)

三昧堂(古本愛好家)

何時求めたのか、整理しようとした雑誌の中から『現代詩手帖』1978年

4月号「増頁特集=短詩系文学」が出てきた。高柳重信、赤尾兜子、永田

耕衣、三橋敏雄などがまだ存命中で執筆している。そんなことから買って

あったのだろう。頁を開いたら、辻征夫が「桃の花」という詩を寄稿して

いた。辻は前回ふれた小沢信男さんが、その死を惜しんだ浅草生まれで

向島育ちの詩人である。貘や高田親子同様、世渡り不器用な詩人だった。

2006年6月、東京古書会館で開かれた地下室の古書展の折、小沢さんと

坂崎重盛さん、石田千さん三人の記念トークショーが開かれたことがある。

小沢さんは辻との交友について思いを込めて話されたのだが、私は知らない

詩人であったので興味を持ち、その後、詩集やエッセイ集など目につけば

求めてきた。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=23181

━━━━━━━━━━━━━━【本とエハガキ】━━━━━━━━━━━━━

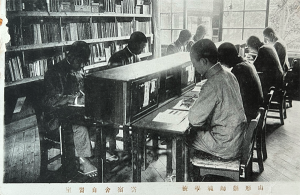

本とエハガキ(7) 読書エハガキ②寄宿舎読書

小林昌樹

学校寄宿舎の読書エハガキ

戦前、公的施設の記念エハガキが出版されることが多かったことは今までに

述べたが、学校などもそうで、運動会などがエハガキで残っている。ただ、

読書とのからみでいうと、授業中の読書風景などはそう多くない。そのうち

図書館エハガキの関連で学校図書館を紹介することになるだろうが、ここでは

存外に読書風景が多く残っている寄宿舎を紹介する。

中学校や高等学校など、当時、義務教育ではなかった学校では寄宿舎が用意

された。戦後、大学の教養課程になる高等学校では、原則として寄宿舎に入ら

ねばならなかったくらいである。

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=23215

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

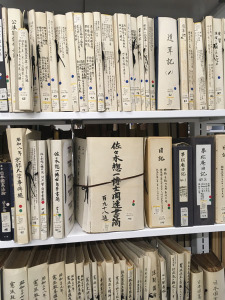

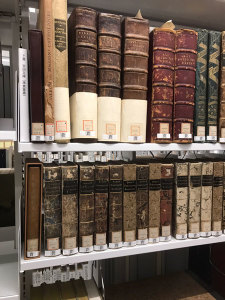

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見37】━━━━━━━━━━

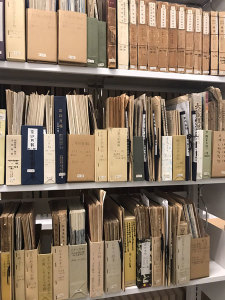

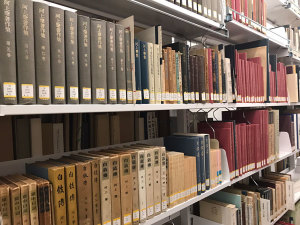

京都学・歴彩館

本も文書もモノも集める「京都学のセンター」

南陀楼綾繁

3月13日の朝、市営地下鉄烏丸線の北山駅から地上に上がり、南へと歩く。

右手にはかなり広い更地が広がっている。「ここには何が建つんだろう?」と

ぼんやり考えながら、京都コンサートホールを通り過ぎると、〈京都学・歴彩館〉

(以下、歴彩館)が見えてくる。

隣には京都府立大学、裏には広大な府立植物園がある。京都府はこのエリアを

「北山文化環境ゾーン」と呼んでいるようだ。

「前身の京都府立総合資料館は、北山駅のすぐ南にあったんです」

9時の開館と同時に中に入ると、出迎えてくれた資料課の司書・楠久美さんが

教えてくれた。さっきの更地がそうだったのか!

総合資料館は2016年9月に閉館。後継の歴彩館は同年12月に一部オープンし、

翌年4月にグランドオープンした。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=23307

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

━━━━━━━━━━\\大好評発売中!//━━━━━━━━━━

南陀楼綾繁 著

「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」

ご好評をいただいている『書庫をあるく』(連載1〜19回収録)は、

今も幅広い読者の皆さまにご支持いただいています。今後の連載と

あわせて、ぜひこの1冊からお楽しみください。

大好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/history_culture/978-4-7744-0840-8/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━【8月8日~9月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

ハンズ横浜古本市

期間:2025/07/25~2025/08/28

場所:ハンズ横浜店 7階イベントスペース

横浜駅西口 横浜モアーズ7階

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

河原町地下古本市

期間:2025/08/01~2025/08/27

場所:丸善京都本店 地下2階 MARUZENギャラリー

京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL

URL:https://honto.jp/store/news/detail_041000117616.html?shgcd=HB300

------------------------------

ひばりが丘の古本市

期間:2025/08/04~2025/08/11

場所:ひばりが丘PARCO1階 東京都西東京市ひばりが丘1丁目1-1

URL:https://x.com/TOKYOBOOKPARK

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2025/08/06~2025/08/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7(JR南柏駅東口すぐ)

------------------------------

第2回 夏の古本市・名古屋

期間:2025/08/08~2025/08/10

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

URL:

------------------------------

丸善博多店古本まつり

期間:2025/08/08~2025/09/07

場所:丸善博多店(JR博多シティ8F) 福岡市博多区博多駅中央街1-1

URL:https://x.com/maruzen_hakata/status/1943972978347454890/photo/1

------------------------------

第11回 昆陽古本まつり

期間:2025/08/09~2025/08/17

場所:イズミヤショッピングセンター昆陽 2階催事場

兵庫県伊丹市池尻1-1

------------------------------

第9回 Vintage Book Lab(ヴィンテージ・ブック・ラボ)

期間:2025/08/09~2025/08/10

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=830

------------------------------

第38回 下鴨納涼古本まつり

期間:2025/08/11~2025/08/16

場所:下鴨神社 糺の森にて

URL:https://kyoto-koshoken.com/sokubaikai/

------------------------------

BOOK DAY とやま駅

期間:2025/08/14

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

高円寺均一古本フェスタ by ヴィンテージブックラボ

期間:2025/08/16~2025/08/17

場所:高円寺西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=1270

------------------------------

球陽堂書房メインプレイス店 夏の古書フェア

期間:2025/08/18~2025/09/30

場所:球陽堂書房メインプレイス店 (サンエー那覇メインプレイス2F)

------------------------------

夏の阪神古書ノ市

期間:2025/08/20~2025/08/25

場所:阪神梅田本店8階 催事場 大阪市北区梅田1丁目13番13号

URL:https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hsst/hsst05/detail/2025/07/post_33.html

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2025/08/21~2025/08/24

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=843

------------------------------

川崎古本まつり

期間:2025/08/21~2025/08/27

場所:アゼリア サンライト広場 JR川崎駅・京急川崎駅直結

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

ぐろりや会

期間:2025/08/22~2025/08/23

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.gloriakai.jp/

------------------------------

第55回古本浪漫洲 Part.1

期間:2025/08/28~2025/08/30

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

杉並書友会

期間:2025/08/30~2025/08/31

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

第55回古本浪漫洲 Part.2

期間:2025/08/28~2025/08/30

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

href=”https://furuhonromansu.kosho.co.jp/”>https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

第55回古本浪漫洲 Part3

期間:2025/08/28~2025/08/30

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

href=”https://furuhonromansu.kosho.co.jp/”>https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

フジサワ古書フェア(9月)

期間:2025/09/04~2025/10/08

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場 J

JR・小田急藤沢駅南口フジサワ名店ビル4階

------------------------------

東京愛書会

期間:2025/09/05~2025/09/06

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

五反田遊古会

期間:2025/09/05~2025/09/06

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=567

------------------------------

第55回古本浪漫洲 Part.4

期間:2025/09/06~2025/09/08

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

href=”https://furuhonromansu.kosho.co.jp/”>https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

高円寺均一まつり

期間:2025/09/06~2025/09/07

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

第55回古本浪漫洲 Part.5(300円均一)

期間:2025/09/06~2025/09/08

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

href=”https://furuhonromansu.kosho.co.jp/”>https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

松菱古本市

期間:2025/09/10~2025/09/15

場所:松菱百貨店 6階催事場 三重県津市東丸之内4-10

------------------------------

第156回 倉庫会 古書即売会

期間:2025/09/12~2025/09/14

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2025/09/12~2025/09/13

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=571

------------------------------

第56回 鶴屋古書籍販売会

期間:2025/09/12~2025/09/15

場所:鶴屋本館6階会場 熊本県熊本市中央区手取本町6-1

------------------------------

好書会

期間:2025/09/13~2025/09/14

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、003書店参加、データ約695万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年8月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその424 2025.8.8

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

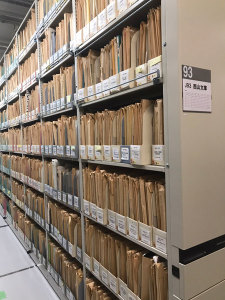

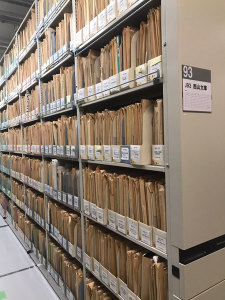

京都学・歴彩館

本も文書もモノも集める「京都学のセンター」【書庫拝見37】

京都学・歴彩館 |

|

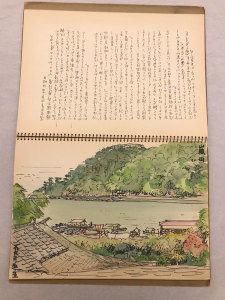

3月13日の朝、市営地下鉄烏丸線の北山駅から地上に上がり、南へと歩く。

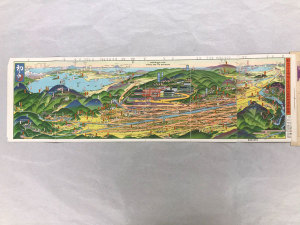

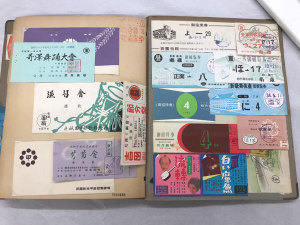

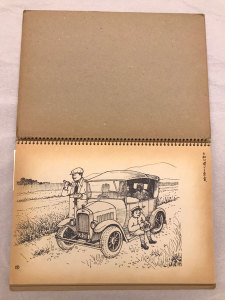

右手にはかなり広い更地が広がっている。「ここには何が建つんだろう?」とぼんやり考えながら、京都コンサートホールを通り過ぎると、〈京都学・歴彩館〉(以下、歴彩館)が見えてくる。 隣には京都府立大学、裏には広大な府立植物園がある。京都府はこのエリアを「北山文化環境ゾーン」と呼んでいるようだ。 京都資料の幅広さ 資料課で公文書を担当する(当時)若林正博さんと合流して、地下の収蔵庫へと向かう。 左側には京都資料が並ぶ。ここにある資料の多くには、京都の意味の「K」のラベルが貼られている。これ以外に、後で触れる旧京都府立京都図書館時代 の蔵書もある。 私が関心を持つ出版史の棚もある。『京都出版史』『京阪書籍商沿革史』『茶道ジャーナリズム六十年』『藤井文政堂板木売買文書』……。そそられる並びだ。 精神科医・平澤一の書物エッセイ『書物航游』(新泉社)もある。中公文庫版で読んだはずだが、京都に関係あったっけ? 手に取ってみると、京都の古本屋との交流を描いた「古本屋列伝」が収録されている。 若林さんの祖父・若林正治は、幕末から続く京都の〈伏見春和堂〉という古書肆の主人で、反町茂雄や書誌学者の川瀬一馬とも親交があったという。 芸能の棚に移動すると、戦前から戦後にかけての歌舞伎の「吉例顔見世興行」や、松竹などの喜劇・軽演劇のパンフレットなどがずらりと並ぶ。 教育関係で目に付いたのは、府内の学校誌や生徒の卒業文集・作文集だ。こういう資料は後になって集めようと思うと大変だ。 本以外の資料も大量に隣のブロックを見ていると、大量のスクラップブックが並ぶ棚があった。京都新聞など地元紙の連載から切り抜いたものだ。 また、写真のアルバムが並ぶ棚もある。『京都行幸写真帖』と題されたファイルを開くと、1940年(昭和15)に昭和天皇 が京都に行幸した際の写真が1枚ずつ入っており、手書きのキャプションが付されている。 さらに、府内の住宅地図が大量に並ぶ棚もある。各区のものが年代順に揃っているので、店や施設の消長を突き止めようとする際には便利だ。 地図と云えば、同館には吉田初三郎が描いた鳥観図が280点近く 所蔵されている。そのうち40点 は京都を舞台としたものだ。吉田は祇園で生まれ、各地の鳥観図を手がけたが、昭和10年代に京都に帰って亡くなったという。 吉田の鳥観図を寄贈したのは、京都在住の朏(みかづき)健之介 だ。朏は郷土人形のコレクターで、総合資料館 の開館の翌年である1964年から何度かに分けて、収集してきた郷土人形や玩具を寄贈。その数は約1万2000点にのぼるという。 「『京都教育会雑誌』は明治14年創刊 で、何度か誌名を変えて『京都教育』となります。 総合資料館から歴彩館へ 書庫めぐりの途中だが、ここで歴彩館の開館に至るまでの経緯を見ておこう(『総合資料館40年のあゆみ』京都府立 総合資料館)。 館の目的は「京都に関する資料等総合的に収集し、保存し、展示して調査研究等一般の利用に供するため」というものだった。 編纂事業の終了した1972年には、同館に行政文書課が置かれ、明治以来の府庁文書が移管された。その一部は重要文化財に指定されている。 府立図書館と湯浅半月 総合資料館の蔵書には、旧京都府立京都図書館時代 から引き継いだものが含まれている。 湯浅はまた、旧来の書籍を死蔵するだけの「古代的図書館」を批判し、書庫を開放して本を自由に閲覧できる「近世的図書館」をめざした(高梨章「半月湯浅吉郎、図書館を追われる」、日本図書館文化史研究会編『図書館人物伝』日外アソシエーツ)。 湯浅を支えた館員が、のちに宮武外骨とともに浮世絵研究を行なう井上和雄と、森鷗外の末弟で江戸時代の書誌学を研究した森潤三郎だったという事実は興味深い。その森が編集し、井上も寄稿したのが、京都の古本屋〈細川開益堂〉の雑誌『ほんや』だった。 科学史家の脳内を再現した吉田文庫 書庫に戻ろう。 京都の古書店〈キクオ書店〉の前田司は、店番をしていた母から「黒い鳶のマントを着たいかつい顔の初老の人」から「洋書の本を片っ端からぬいては、値だけを見て一冊も買わんと帰っていったんえ」と聞かされる。 「先生はご研究のテーマを決められると、まずその分野の古今東西の文献を収集される。(略)先生の収集される文献はその時点では古書市場で誰も買わず石ころのように安価に転がっているものが多かったのである。他店を訪ねても、その多くは柵の下の方でホコリにまみれていた。(略)そして何よりも痛快なのは、こうして収集が一段落し、先生の論文や著書が発表されるや、この集めた古書の値がえらく高くなっていくのである」(「『吉田文庫』に寄せて」、『吉田光邦 両洋の人 八十八人の追想文集』思文閣出版) 1991年、吉田は70歳で亡くなる。京大の横山俊夫は、友人の岡本道雄を案内して吉田の自宅の書庫に入る。 横山や研究者、編集者らが中心となって蔵書の行く先を考えた結果、翌年、長男の吉田茂博から京都府に蔵書が寄贈された。それを「吉田文庫」として、総合資料館で受け入れることになったのだ。 そういう経緯を知ったうえで棚を眺めると、たしかに、どの本のための資料だったのかがおぼろげに判って面白い。同じことを、井上ひさしの蔵書をもとにした山形県川西町の〈遅筆堂文庫〉でも感じた。 図書・雑誌のほかには、パンフレット、ポスターなどがある。パンフレットは「博覧会」「音楽」「演劇」などとテーマごとに袋に入れて棚に並べられている。 「万国博1970」と題された袋の中には、大阪万博における「鉄鋼館」「三菱未来館」「三井グループ館」などのパビリオンの資料や、前年に発行された『日本万国博中学生ニュース』が入っていた。 また、吉田が収集した技術・工芸・美術関係の現物資料もある。たとえば、西南アジアの陶磁器や織物、中国の漆器、年画・絵馬、現代作家の版画、人形、置物、仮面など、これまた多岐にわたるという。 第1回は1997年2月に開催。話者は吉田の本を出版した淡交社の臼井史朗が「編集者の懺悔」と題して話した。 戦災を逃れた資料も ほかのコレクションについても、駆け足で見ていこう。 「河上肇文庫」は、京都にゆかりの深いマルクス経済学者・河上肇の著作や原稿・ノート類、執筆した新聞・雑誌、書簡や写真など約800点。河上についての研究書もまとまっている。 「佐々木惣一資料」は、憲法学者の蔵書や原稿、約1400点。河上肇や寺田寅彦を含む知人からの書簡、講演速記録などもある。 近代文学関係では、関西文壇の資料を集めた「天眠文庫資料」、歌人・吉井勇の原稿など 俳人・俳諧研究家として活躍した伊藤松宇が集めた、貴重な連歌俳諧書もある。このコレクションは、1945年(昭和20)の東京大空襲で焼失したと思われていたが、近年、総合資料館 に寄贈された資料を調査したところ、伊藤松宇のコレクションの一部だと判明したという。 壁際になにやら岡持ちのようなものが置かれている。「これは何ですか?」と訊くと、若林さんから「カチョウヨウリャクの函です」という謎の言葉が返ってきた。 この貴重書庫に収められた資料は順次デジタル化され、同館の「歴史資料アーカイブ」で公開される。 西山文庫のボックス資料 やっと地下1階を見終わった。大量の貴重書を目の当たりにして、ちょっと食傷気味……なのだが、まだ地下2階がある。 西山卯三は、1911年(明治44)、大阪市生まれ。京都帝国大学建築学科を卒業後、建築家として活動。住宅学者として、日本の住まいやまちづくりについて考えつづけた。『これからのすまい』『住み方の記』など著書も多い。旧制中学時代を回想した『大正の中学生』(彰国社)は、私の好きな本だ。 しかし、所蔵資料は経年的劣化の恐れがあり、「恒久的で安全な保管と広範な永続的公開」を望める機関として、歴彩館に寄贈された(「西山卯三と昭和のすまい・まちづくり展」パンフレット、歴彩館、2024)。京都は学生時代から西山が住んだまちであり、後半生は歴彩館のある下鴨の地を終の棲家としたという縁もあった。 ちょうど西山文庫の整理作業をしていた職員の 松田万智子さんにお会いすることができたが、「他のどこにもない手書きの資料が多いのが、西山文庫の面白さだと思います」と話してくれた。 また、「安治川物語」という一冊には、ユーモラスな絵が見つかった。これは遺稿となった『安治川物語』(日本経済評論社)のためのスケッチだろう。 ボックス資料には、1970年の大阪万博に関するものもある。 コレクションが生きる場所 総合資料館の時代から、企画展、常設展、シンポジウム、講座などにより、情報発信の取り組みがされてきた。歴彩館になってもその姿勢は変わらない。 10月には、京都の本屋や出版社が出店する「下鴨中通ブックフェア」も開催する。こんなブックイベントまでやっていたのか! 「今年も開催する予定です」と楠さんは云う。歴彩館と京都府立大学前の広場 にずらりとブースが並ぶ光景は見ものだろう。私も参加したい。 同館には、ほかに所蔵されていない1点ものの資料が多く、現物資料も収蔵する。 取材のあと、閲覧室で同館の広報誌や紀要をざっと見る。久しぶりに調べものの快感を味わってから、シェアサイクルに乗って古本屋めぐりへと向かう。今夜は新刊書店〈誠光社〉でのトークイベントに出演することになっている。京都の本の文化に親しむ一日となった。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) ━━━━━━━━━━\\大好評発売中!//━━━━━━━━━━ 書名:「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」 大好評発売中! |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

廃棄する前に7

山之口貘・高田渡・高田豊・小沢信男(下)

本とエハガキ⑦ 読書エハガキ②寄宿舎読書

本とエハガキ⑦ 読書エハガキ②寄宿舎読書小林昌樹 |

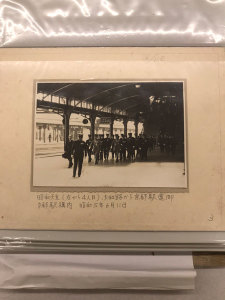

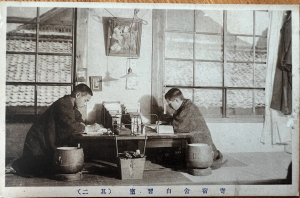

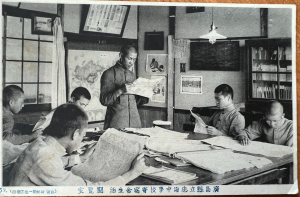

学校寄宿舎の読書エハガキ 戦前、公的施設の記念エハガキが出版されることが多かったことは今までに述べたが、学校などもそうで、運動会などがエハガキで残っている。ただ、読書とのからみでいうと、授業中の読書風景などはそう多くない。そのうち図書館エハガキの関連で学校図書館を紹介することになるだろうが、ここでは存外に読書風景が多く残っている寄宿舎を紹介する。 本のタテ置き・ヒラ置き次の【図7-1】は1907年に開校した山口高等商業学校の寄宿舎自習室である。冬だからか手元に火鉢があり、壁にコートが掛かっている。さらに壁には洋画が掛けられ、勉強している(ふり?)の学生も高等商業(高商、戦後は大学に)なので大人びている。妙に明るく電灯の影が壁に写っているのは、フラッシュでも焚いたのだろうか。右の人物は辞書を卓上に広げている。卓上には壁によりかけて本をタテ置きしているが、本のタテ置きは明治30年代からで、この写真の撮影(明治40年代)からそう古いことではない。また今、見慣れている板金をL字ないし逆T字にしたブックエンドは見えない。明治30年代からブリキ製の「本立て」が普及してはいたようだが(「インキの話」『今世少年』1(14) p.64, 1900.12)、日本におけるブックエンドの普及史はまだ不明である(米国では1877年に特許が取られた)。

次の【図7-2】は現在の長野県野沢北高等学校(佐久市)にあたる野沢中学校の寄宿舎。 ヒラ置きでなおかつハードカバーの本が少なそうに見えることから、ほとんどが雑誌と思われる。右の少年が(高さからいって)椅子に座っているが、その向こうにあるものは机というより小さなオルガンだろうか。逆光でよく見えないのは、室内写真はむしろ逆光が普通になるからである。前の【図7-1】は例外的にはっきりしているということも比較するとわかる。

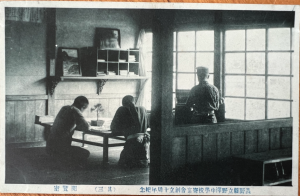

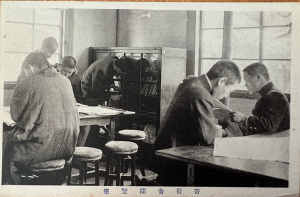

蔵書はガラス戸つき書架へ。そして鍵を⋯⋯【図7-3】は広島県立忠海(ただのうみ)中学校の寄宿舎閲覧室である。キャプションに「寄宿舎生活」とあるように、おそらく寄宿舎の写真エハガキは郷里の親元に送られるために製造販売されたものだろう。これまでの図のキャプションの( )内に「其一(そのいち)」といった付記事項があるのは、他に「其二」といったセットのエハガキが頒布されたからだろう。 学校図書館など、中小規模施設の蔵書保管法としてはこの写真のほうが標準的で、ガラス戸つきの大型書架に図書がしまわれていた。写真の右側にさらに同じ幅ほど書架が続いているはずで、1段に図書20冊が入るとすると、かける12段で240冊ほどを所蔵していることになる。 殊勝にも読書にふけっているさまは、まさにポーズを取っている(カッコつけている)としか思えないが、新聞など薄物ばかりを見ているのは普段の使い方が反映されたものだろう。

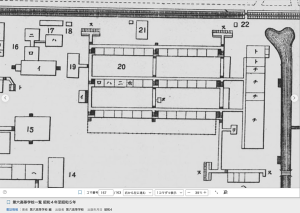

忠海中学の生徒はみな制服を着ている。拙著『立ち読みの歴史』(ハヤカワ新書)にも書いたが、戦前、とある地方都市では中学生だと立ち読みを書店がとがめない、という証言が残っている。当時の中学生は同世代の一割にも満たず、今と全く異なるエリート予備軍だった。 【図7-4】は【図7-1】と同じ、山口高商のもの。前図と同様、さかんに新聞紙を読んでいるが、読者の年齢は高商なのでずっと高い(左端の少年はその隣の人物の弟だろうか)、何より重要なのは書架の前の人物が行っている行動である。彼が何をしているのかお分かりだろうか。そう、鍵を開けようとしているのである(閉めようとしているのかもしれないが)。 これはより規模の大きい学校図書館でも同様なのだが、寄宿舎で蔵書はガラス戸つきの書架に収められるパターンが多い。なぜガラス戸つきかといえばもちろん背文字を見て選ぶためだが、一方で盗難に備えるためでもある。盗難に備えるには錠前が付いていなければならず、それは鍵をしかるべき担当が持って、開けたてをする、というのが基本だった。 戦後の図書館改革で、戦前の学校図書館はガラス戸に鍵をかけてけしからん、と自由化が叫ばれたことから、鍵をかけていたことは知っていたのだが、その鍵の開けたての現場を、これこのように自分の目で見れるとは、写真エハガキを集めたかいがあったというもの。

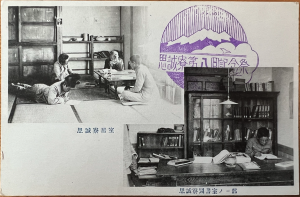

次の【図7-5】は名門、松本高等学校の寄宿舎「思誠寮」の居室と図書室の写真2枚が1枚のエハガキに印刷されている。『松本高等学校落成記念写真帖』(松本高等学校、1922)を見ると、思誠寮はなかなか大きな建物で、図書室も立派なものが附属していたのだろう。松本高等学校は1919年開校で同時に寮ができたとすれば、「思誠寮第八回記念祭」と押印された記念スタンプにあるので、1927年のものだろう。 拡大しないとわからないが、右下の写真で、卓上にある雑誌は(おそらく穴をあけて紐を通し)綴られていたことがわかる。灰皿(香炉かも)の向こう側に置かれた分厚く堆積した大判の冊子(図版面が出るよう開かれている)は、いわゆる「画報」(図版主体の大判雑誌)で、テレビのない時代のテレビだ。大正期から昭和30年代まで主要なビジュアル資料であり、ホテルのロビー、各種の待合いなどに置かれ、かなり普及していたメディアだ。しかしいかんせん、保存されづらかったこともあり、出版史ではほとんど注目されてこなかった。ようやっと近年、藤元直樹による初の論考が『近代出版研究』2号(2023)に掲載されたくらいである。 ガラス戸なしの棚が左に見えることから、セキュリティはわりとゆるい運用をしていたようだが、ラベルを付けてきちんと管理していたことがわかる。

居室では寝転がって読書しているが、右下、図書室ではきちんと西洋風の本棚、大テーブルで(椅子に座って)読書している。【図7-2】では閲覧室もまだ畳敷きだったのに、読書の仕方が大正期に、すくなくとも寄宿舎内のセミ・パブリックな場所では洋風になって行ったことがわかる。 しゃべって勉強ができない(!?)旧制高校の寮次の【図7-6】は岡山市にあった第六高等学校のもの。表面を見ると使用済みエハガキで、「国富六高生徒寮中寮五室」にいた村上忠直くんが広島高校の「薫風寮」にいた友人に出したものとわかる。

村上くんは言う。「夜は一室八人でシャベッテゐるから勉強はほとんど出来ない。町はさびしいしメッチェンは悪いし幾分幻滅の悲哀を感じてゐる。」と。「メッチェン」などと、戦前の学生語も微笑ましいが、居室では勉強できないのが実態だったようだ。となると、【図7-6】に写った自習室が重要になってくるのではあるまいか。村上くんはここで懸命に自習したようだ。 というのも、大阪出身の彼は東京帝大を卒業し大林組に勤めたらしいのだ(高等学校生は多く帝国大学に進学したことから学士会『会員氏名録』を調べた)。 黙読ならぬ「黙学」で勉強しまくり(!?)師範学校の寮 次の【図7-7】は山形師範学校(戦後、山形大学教育学部、現・地域教育文化学部)の寄宿舎自習室である。

右列手前の人物は「田中富六」くん。拡大すると本箱のスライドふたの名標からわかる。同時にこの田中富六くん(改姓して大森富六)は大正14年卒業とわかるので、この写真エハガキの出版年は1925年前後だろう。山形師範の寄宿舎「馬畔寮」は1923年11月15日午前1時に全焼し、「共栄寮」が1924年12月再建されたが、田中富六は新寮舎に入れなかったので、おそらく「馬畔寮」時代の撮影。 山形師範では「創立以来、寄宿舎では、午後七時から九時までは「黙学」という自学自習の時間があ」ったので(渡辺宏『六稜の青春:山形師範学校物語』中央企画社、1972、p.27)、この自習室が夜にも使われたのだろう。向こう側に裸電球が天井から吊り下がっているのが見えるが、よく見ると左にコードが長く垂れ下がっているのがわかる。これは必要に応じてこの裸電球の位置を変えられるための措置と考えられる。灯火の歴史と読書(夜の読書)の歴史は不可分であるがあまり検討されていない。ちなみに「黙学」は明治初めの東京師範学校からあるらしいが、各種辞典に立項されていない。戦後なくなったようだ。 山形師範の自習室は居室(寝室)とセットだった(どうやら大正期から師範学校ではそういうパターンだったらしい)。「自習室の方は東側で二間に三間位、テーブルに椅子が七人分置かれていて、東側に八人分の本立てがあり、机の上には本箱があった。四人づつが向き合う様になって、真中に通り道があった。西側が寝室になっていて」と今泉亨吉という人の私家版『原方士族の次男坊』(1984、p.517)で説明されている。 この今泉の証言によると【図7-7】の左奥に見える書棚は、銘々膳ならぬ銘々棚ということになる。一人宛て60冊以上本があるのは、師範(教員養成)ゆえだろうか。【図7-6】の旧制高校と比べると非常に多く感じられる。また、卓上の本箱と壁書棚の運用の違いを知りたいものである。壁書架の、上から二段目の本の並びで、高さが妙に一致しているのが気にかかる。今泉が「椅子が七人分」と書くのは、【図7-7】のように8人が標準のところ、今泉の部屋は1名欠員だったのだろう。 教養的読書と修養主義読書――次回は軍隊読書 今回、こうして寮の読書風景を時代順にながめてみると、服装が洋風になると同時に、本の読み方も洋風になってきているのがわかる。また学校の種類でも読書の雰囲気がかなり異なることが直感できよう。正規の課程外の読書を重んじる「教養主義」だが、そんな雰囲気の旧制高校の自習室【図7-6】、きっちりきちきちした「修養主義」的な居住まいで本を読んでいる師範学校の自習室【図7-7】。読書エハガキに出てくる写真の人物は多分にポーズを取っているので、ありのまま、そのままではないのだが、それでもなお、「娯楽主義」がデフォルトになっている現代の我々から見ると、ずいぶん今と異なる雰囲気が写真エハガキから感じられてくる。拡大すると写っている人物名までわかってしまったのにも改めて驚いた。 エハガキの罫線パターン(連載1回にも掲載)お知らせ――『出版社〈ミニ社史〉横断索引——2300社の自社紹介が見つかる』主宰する近代出版研究所で重要な事業の一つに、近代出版史に関するレファレンス・ツールの開発があります。この度、『出版社〈ミニ社史〉横断索引』なるツール【参考2】を開発し、夏のコミック・マーケット(2日目、8/17)で頒布します。 昭和26年の『著作権台帳』ほか、40点以上の典拠に掲載された出版社の「自社紹介」記事――これを研究所では「ミニ社史」と称しています――数千点を、これ1冊で引ける横断索引です。近代日本の出版社、2300社分。おまけで単行本の社史の有無も付記しています。 今までこのようなものはありませんでした。当分ないでしょう。

|

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

2025年7月25日 第423号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その423 7月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、009古書店参加、データ約690万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

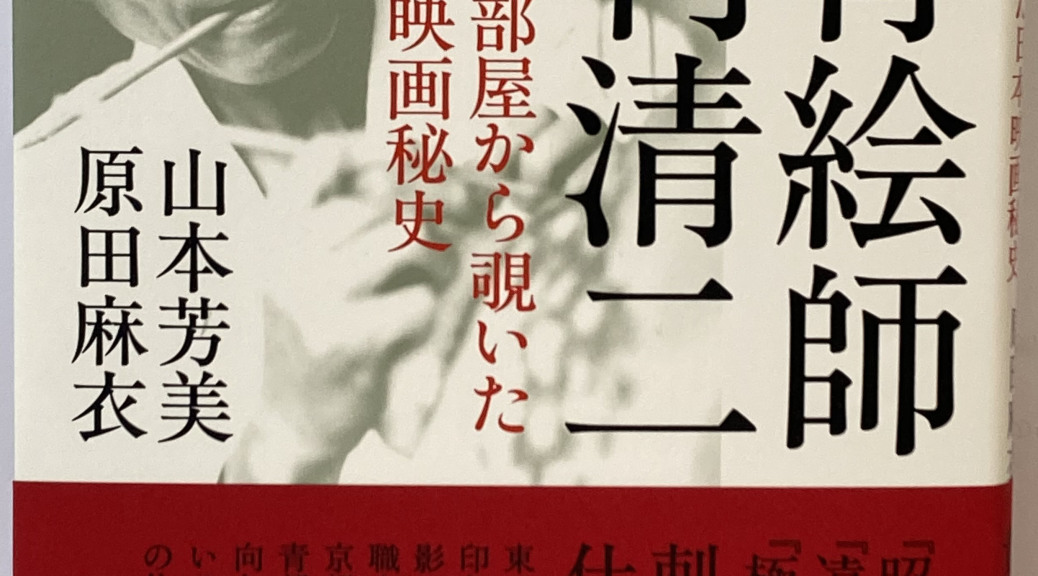

1.刺青絵師 毛利清二:刺青部屋から覗いた日本映画秘史

山本芳美

2.古本屋ツアー・イン・ジャパン2025年上半期報告

古本屋ツーリスト 小山力也

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(343)】━━━━━━━━━━

刺青絵師 毛利清二:刺青部屋から覗いた日本映画秘史

山本芳美

2025年3月末に、『刺青絵師 毛利清二:刺青部屋から覗いた日本映画

秘史』を青土社より刊行した。沖縄や台湾で研究してきた文化人類学者が、

映画学専攻の若手研究者である原田麻衣さんや青土社の編集者である山口

岳大さんの力を借りて書き上げた本である。本書は、東映京都撮影所の映像

づくりと日本映画が大不振期にあった70年代までを、毛利さんのライフ

ヒストリーを含めて掘り起こした。世代も専門も異なる女性研究者が

バディを組んだこともあって、「奇書」と評されている。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=22950

書名:「刺青絵師 毛利清二-刺青部屋から覗いた日本映画秘史-」

著者:山本芳美・原田麻衣

発行元:青土社

判型/ページ数:四六判・256頁

価格:3,080円(税込)

ISBN:978-4-7917-7691-7

Cコード:0074

好評発売中!

http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=4011

━━━━━━━━━━【古本屋ツアーインジャパン】━━━━━━━━━

古本屋ツアー・イン・ジャパン2025年上半期報告

古本屋ツーリスト 小山力也

私は今年も、非常にてんてこ舞いなのである……その訳は、去年同様に

開催されることが決まってしまった、大阪「梅田蔦屋書店」での独り古本

フェアのために、またも古本五百冊以上を用意しなければならなくなった

のである。一度やってみて大変なことは重々承知していたのだが、「去年

のフェアはお客さんにも店長にも好評でした。今年も是非!」などと言わ

れたら、断れるわけがない。おかげで、様々なお店に不要古本を持ち込み、

買い取ってもらい、家を圧迫する本を減らしつつあったのだが、いつの間に

やら売る以上に、古本を買い込むモードに入ってしまったのである……

もはや私の人生は、どうにも古本から離れられぬようだ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=22956

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、

全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン・ジャパン』管理人。

西荻窪「盛林堂書房」の『フォニャルフ』棚と大阪「梅田蔦屋書店」で古本を

販売中。「本の雑誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』、「日本古書通信」

にて『ミステリ懐旧三面鏡』連載中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【プレゼント企画】━━━━━━━━━━━━━

△▼▼△▼△▼「小田光雄を偲ぶ 著書一覧」▼△▼△▼▼△

昨年、逝去された小田光雄さんの追悼会が2025年6月に開催されました。

この会で配付された小冊子『小田光雄を偲ぶ 著書一覧』を、20名様に

プレゼントいたします。ご希望の方は、下記よりお申し込み下さい。

ご応募、お待ちしております。

■『小田光雄を偲ぶ 著書一覧』お申し込み

締切日 2025年7月28日(月)午前10時

※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

たくさんのご応募ありがとうございました。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━「中央線はしからはしまで古本フェスタ」のお知らせ━━

2023年、初開催にして大好評を博した「中央線古本市」が、今年帰って

きます!東京・中央線沿線の個性豊かな古書店たち、全36店が東京古書

会館に大集結。「どんなお店が参加するの?」と思った方は、ぜひHPで

チェックを。今回も、きっといい本との出会いがあります。

ご来場、お待ちしています!

中央線線支部HP

https://kosho-chuousenshibu.jimdofree.com/

中央線はしからはしまで古本フェスタHP

https://www.kosho.ne.jp/?p=783

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:『本なら売るほど 1』

著者:児島 青

発行元:KADOKAWA

判型/ページ数:B6判/194頁

価格:792円(税込)

ISBN:978-4-04-738107-0

Cコード:C0979

書名:『本なら売るほど 2』

著者:児島 青

発行元:KADOKAWA

判型/ページ数:B6判/194頁

価格:836円(税込)

ISBN:978-4-04-738374-6

Cコード:C0979

漫画誌『ハルタ』で連載中

好評発売中!

https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000881/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

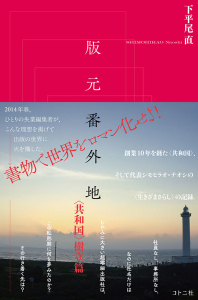

書名:『版元番外地――〈共和国〉樹立篇』

著者:下平尾 直

発行元:コトニ社

判型/ページ数:四六判・288頁

価格:3,080円(税込)

ISBN:978-4-910108-22-3

Cコード:C0095

好評発売中!

https://www.kotonisha.com/project-21

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:『自由への終わりなき模索

-新宿、ミニコミ・自主出版物取扱書店「模索舎」の半世紀』

編著:清原悠

発行元:ころから

監修:模索舎アーカイブズ委員会

判型/ページ数:A5判/864頁

価格:7,700円(税込)

ISBN:978-4-907239-78-7

Cコード:C0036

2025年8月発行予定

http://korocolor.com/news/202505-mosaku-yoyaku.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年7月~2025年8月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=49

┌─────────────────────────┐

次回は2025年8月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約1,950店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その423 7月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

古本屋ツアー・イン・ジャパン2025年上半期報告

|

古本屋ツーリスト 小山力也 |

|

私は今年も、非常にてんてこ舞いなのである……その訳は、去年同様に開催されることが決まってしまった、大阪「梅田蔦屋書店」での独り古本フェアのために、またも古本五百冊以上を用意しなければならなくなったのである。一度やってみて大変なことは重々承知していたのだが、「去年のフェアはお客さんにも店長にも好評でした。今年も是非!」などと言われたら、断れるわけがない。おかげで、様々なお店に不要古本を持ち込み、買い取ってもらい、家を圧迫する本を減らしつつあったのだが、いつの間にやら売る以上に、古本を買い込むモードに入ってしまったのである……もはや私の人生は、どうにも古本から離れられぬようだ。

だが幸いなのは、今年のフェアは十月開催予定なので、少しだけ去年より余裕があるのだ。 その仕入れの場所は、去年同様やはり主に近所である。遠くまで買いに行くと、交通費という足枷が重くなるので、仕入れはやはり交通費のかからぬ近所でということになる。その主なルートを去年より詳しく挙げてみると、まずは阿佐ヶ谷&荻窪コース。「古書ワルツ荻窪店」「竹中書店」「岩森書店」を回って徒歩で阿佐ヶ谷に戻り、帰り道がてらの「千章堂書店」と「古書コンコ堂」と「銀星舍」を覗いて行く。もっとも、阿佐ヶ谷の三店は、何処に出かけても最後に必ず立ち寄るお店である。 西荻窪コースは、「盛林堂書房」と「古書音羽館」で、ここに時々かなり離れた「古書西荻モンガ堂」が加わる。吉祥寺は「バサラブックス」から「古本センター」へ。そして最後に「よみた屋」というパターンが多いが、ここに最近「藤井書店」が加わってしまった。連続して署名本や良書を安く買えたので、ルートに加えざるを得なくなったのである。通うお店は、どのお店でも毎回買えるという訳ではない。無駄足になることも多いし、また潮目が変わり、今まで足を運ばなかったお店がルートに加わったりすることもある。色々組み合わせを替えることにより、古本屋さんを巡る楽しさもまた変化することに、今さら気付いたりもしている。 三鷹では「りんてん舎」と「水中書店」。武蔵境近辺では新小金井の「尾花屋」を合わせ、「プリシアター・ポストシアター」と「おへそ書房」。高円寺では「西部古書会館」の催事と「古書サンカクヤマ」を組み合わせることが多い。さらに中村橋の「古書クマゴロウ」と保谷の「アカシヤ書店」を繋ぐルートもある。さらに下北沢の「ほん吉」→「古書ビビビ」→「古書明日」のルートは高確率で“黄金のルート”となるので、いつも行くのを楽しみにしている(ちなみにここには、代々木上原「Los Papelotes」経堂「ゆうらん古書店」東松原「古書瀧堂」が頻繁に加わる)。もちろん各店で狙うのは均一本であるが、均一本に良書の混ざるお店は、店内もまた魅力的な可能性大なので、掘出し物や欲しかった本や読みたかった本を見つけてしまい、ついつい散財してしまうことが多いのも事実である。 以上のようにご近所の古本屋さんにお世話になりまくり、古本を買い集める日々を送っているのだが、当然こればかりではなく、少しは他の活動もしている。ひばりケ丘の新店「ひばりが丘書房」でようやく古本を買えたり、柴崎の「古書柴崎」で中井英夫「虚無への供物」の元本を薦められたり、西新井の「高田書店」の閉店に駆け付けたり、関内の「博文堂書店」や そう言えば「古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸」を出したことにより、入手出来た新店古本屋さん情報もあった。京都の画家で古書研究家の林哲夫氏から献本のお礼に届いた、何枚かのカードである。京都の「共同書庫」「NAGORO BOOKS」「暮霞書房」、兵庫豊岡の「だいかい文庫」などである。今現在、京都はもしかしたら東京より新しい実店舗が出来ているかもしれない……。 古本屋さんを巡る以外にも、相変わらず古本屋さんでお仕事もさせてもらっている。西荻窪「盛林堂書房」の買取手伝いは大体月に一〜二回のお仕事で、いつも力の限り古本を運んでいる。そんな風にこの仕事もちょっとは慣れたものだったが、つい先日、本のギッシリ詰まった重過ぎるダンボール三十箱を、時間制限のある中で、三階から一階まで薄暗い螺旋階段を伝って単独で下ろし続けたら、見事にエネルギー切れになってしまい、改めて古本屋さんのハードさを思い知ったりしたことも。また買取以外にも『神保町さくらみちフェスティバル 春の古本まつり』のワゴン販売を手伝ったり(年を経るごとにどんどん勤務日数が増えている)、これを書いている時点の七月現在、東京古書会館で行われている盛林堂主催の『探偵作家・大阪圭吉展』の受付を務めたりと、お店での活動の幅を微妙に広げている。 とこのように、上半期も古本屋さんに通い、古本を買い、古本屋さんで働き、古本屋さんに関する文章を書き、究極の古本片付けの本を出し、古本フェアの準備をしたりと、もはや自分が何者なのかわからぬ毎日を送っている。恐らく下半期もより一層、上記のような行動にさらなる拍車を掛け、暮らして行くに違いない。 それでは最後に、こんな活動の末に入手した掘出し物を列記しておこう。博文館「空襲警報/海野十三」(函ナシ)が200円。覆面探偵作家・物集高音の署名本が660円。筑摩書房「犬の生活/小山清」が300円。博文館「猟奇の果/江戸川乱歩」(函ナシ)が1500円。筑摩書房「YASUJI東京/杉浦日向子」献呈署名入りが220円……こういうことを書いていると、今直ぐ古本屋さんに行きたくなって来てしまいます。 2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、全調査踏破を http://furuhonya-tour.seesaa.net/ |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

-300x226.jpg)

1-300x115.jpg)