2025年3月末に、『刺青絵師 毛利清二:刺青部屋から覗いた日本映画秘史』を青土社より刊行した。沖縄や台湾で研究してきた文化人類学者が、映画学専攻の若手研究者である原田麻衣さんや青土社の編集者である山口岳大さんの力を借りて書き上げた本である。本書は、東映京都撮影所の映像づくりと日本映画が大不振期にあった70年代までを、毛利さんのライフヒストリーを含めて掘り起こした。世代も専門も異なる女性研究者がバディを組んだこともあって、「奇書」と評されている。

確かに本書は珍しい。現代日本を含めた刺青事情を解説した一般向けの本はほとんどない。筆者が以前に刊行した『イレズミの世界』(2005年、河出書房新社)、イレズミ映画ガイドでもある『イレズミと日本人』(2016年、平凡社新書)。そして、皮膚科の医師である小野友道の『いれずみの文化誌』(2010年、河出書房新社)ぐらいである。

もともと映画のインタビュー本は、監督やスター俳優が多く、スタッフ関連は少ない。映画やドラマに出演する俳優に刺青を描く「刺青絵師」の仕事を主題にすえた書籍は、ほぼ3冊に集約できる。東映京都撮影所の俳優会館3階にあった刺青部屋を拠点として仕事をした毛利さんが自身の刺青絵師40周年を記念して刊行した『刺青絵師:毛利清二自伝』(1998年、古川書房)がある。ほかには、松竹ほかで俳優として活躍した父親である三井一也の刺青絵師としての仕事を紹介する三井一郎『刺青絵師:銀幕を彩った男の記録』(1998年、日本図書刊行会)、日活調布撮影所を拠点とした河野弘の『映画の刺青百姿』(2006年、私家本)となる。

刺青絵師として、テレビドラマでは「遠山の金さん」、映画では「緋牡丹博徒」、「仁義なき戦い」、「極道の妻たち」シリーズなどを手がけた毛利さんは、単発インタビューや仕事場紹介の雑誌記事が多い。詩人の嶋岡晨が毛利さんにインタビューした『日本のアルチザン:生き甲斐の創造』(1972年、芸術生活社。1981年、中公文庫)では初期の仕事が読める。NHK報道番組班 編『NHK新日本紀行 第5巻 (伝説と旅)』(1978年、新人物往来社)は、東映太秦映画村開村直後のルポだ。

同じ東映で東京撮影所を拠点に活動した霞涼二さんについては、阿奈井文彦『アホウドリの仕事大全』(1985年、現代書館。1992年、徳間文庫)にインタビューが収録されている。雑誌記事では、1979年9月の『婦人公論』に掲載された「入れ墨の描き方」や『週刊サンケイ』1983年8月25日号の「山本晋也の艶笑対談」ほかがある。

刺青絵師の仕事を紹介する書籍や記事は、男性週刊誌、写真週刊誌全盛の時代に集中している。70年代から90年代にかけてのスポーツ新聞を含めた各紙や、『Friday』、『Flash』などに毛利さんや霞さんの作品が確認できる。この時期、まだタトゥーは流行していなかったため、女優やモデルに刺青を描いたグラビアに需要があったのである。

毛利さんへの初回インタビューでは、集英社から『プレイボーイ』別冊編集部から出された『松坂慶子写真集』(1984年)の仕事をしたと自慢された。松坂さんの背中の牡丹は、黒いレオタードに黒い網タイツ姿で歌った「愛の水中花」(1979年)の時より艶やかだ。毛利さんは仕事の詳細を明かしたくなかったためか、「女優さん相手なんで、昼も夜も忙しいんですよ」と吹聴した時期もあったようだ。だから、今回取材した人のなかには、「役得」を信じ切っていた人もいた。『刺青絵師』でも、スターと毛利さんが一対一で仕事していたように語られていた。

しかし、今回のインタビューで毛利さんが回想した撮影所での仕事風景は、ゴシップを期待する向きには肩透かしだろう。俳優会館にあった刺青部屋は、人前で長時間肌をさらす俳優たちに室温などを含めて細かく神経を使うために必須の空間であった。部屋には当時高価だったテレビと冷蔵庫を置き、俳優を飽きさせないように話術を駆使した。刺青の輪郭線は毛利さんが担当し、壁に貼られた下絵に色指定して助手に指示する。俳優仲間や助手たち、時にはご家族が手分けして肌に色をぼかした。早朝から仕事をはじめ、昼前には刺青を完成させた。毛利さんは、撮影現場にかならずついて照明やカメラワークに目を光らせていた。その周囲には、スタッフや俳優などが大勢いる。松阪さんの仕事も、旅館の一室を借り切っての二人っきりの仕事のように語られたが、後で奥さんを助手にしていたことがわかった。

「毛利さんが色の秘密を明かさなかった」と書いただけで、聞き取りが失敗したように評した人もいるが、筆者たちが企図したのは秘密の暴露ではない。「撮影所の中でいきいきと働いた」毛利さんを描きだすことにあった。映画は総合芸術であり、毛利さんの仕事もキャンパスたる俳優だけでなく、衣裳や照明などさまざまなプロフェッショナルとの協力で輝いてきた。下絵の準備、本番当日の撮影から刺青を落とすまでの過程の紹介に重きをおいたのは、映画研究や文化人類学ならではの視点だろう。

2023年3月のインタビュー開始から2年で刊行できたのは、毎回4、5時間にわたるインタビューを9回受けてくれた毛利さんの心意気や東映太秦映画村・映画図書室をはじめとする東映京都撮影所の皆様のご協力にある。毛利さんが2025年4月に95歳になる前に刊行できたことに、肩の荷を下ろした気持ちである。

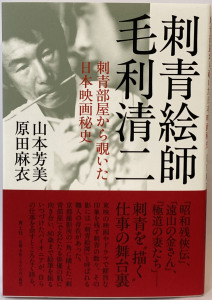

書名:『刺青絵師 毛利清二

―刺青部屋から覗いた日本映画秘史」

著者:山本芳美・原田麻衣

発行元:青土社

判型/ページ数:四六判・256頁

価格:3,080円(税込)

ISBN:978-4-7917-7691-7

Cコード:0074

好評発売中!

http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=4011