漢籍とは何か

古来、日本人にとって、漢籍は中国文化を知り、これを学ぶ上で重要な道具であり手段であったことは周知の事実である。漢籍を読むことによって知識を取得できたのであり、あらゆる文化は漢籍から読み解く知識がベースとなって生み出された、といっても過言ではない。

漢籍はいかにして日本にもたらされたのか。古代から近世に至るまで、日本が漢籍を受容した歴史を概観していきたい。

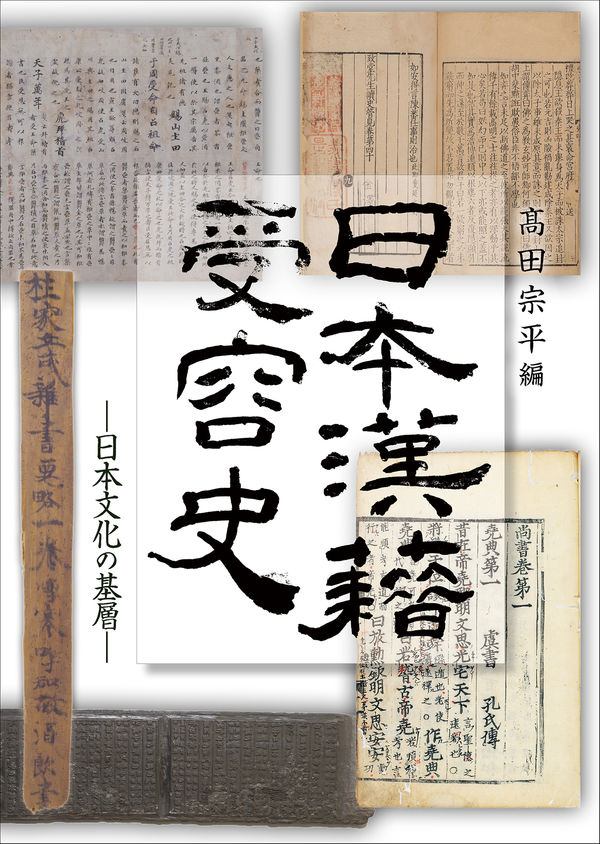

本書『日本漢籍受容史―日本文化の基層―』は、日本漢籍受容史を日本文化の基層の一つとして捉え、その具体相を明らかにしようとするものである。ここで言う日本漢籍受容史とは、日本「漢籍受容史」、即ち日本における漢籍の受容の歴史であり、その時代範囲は古代から近世(一部論考、近現代に及ぶ)までとする。

「漢籍」とは、どのような概念か、一言しておきたい。

漢籍とは、清朝以前に中国人が漢文(漢語)で撰した書物を言う。この原則に合致していれば、日本・朝鮮半島・ベトナムで書写・刊行されたものも漢籍である。ただし、中国人以外が漢文で撰した書物は漢籍とは言わない。清朝以前に中国人が漢文で撰した書物に江戸時代以前の日本人が注釈や評を附したもの、清朝以前に中国人が漢文で撰した書物を江戸時代以前の日本人が翻訳したものは、準漢籍として扱うこともある。なお、和刻本漢籍において訓点が附されたものは、通常、漢籍として扱い、準漢籍には含めない。

古来日本人にとって、漢籍は中国文化を知り、これを学ぶ上で重要な道具であり手段であった。日本人が古代から近世において、漢籍をどのように受け容れ、伝え、日本独自の文化としていったかを明らかにすることは、日本文化の基層の一斑を明らかにすることであり、中国文化との相違も見えてくるだろう。

ただ、漢籍受容は、時代により多様な様相を呈しており、本課題を解明するには、日本古代から近世における漢籍受容の歴史に多角的にアプローチする必要がある。そのため、本書の出版を企画する際に、次の三点を念頭に置いた。(一)多分野の研究者に執筆を依頼し、学際的・横断的なものとすること、(二)日本人以外に中国と台湾の研究者に執筆を依頼し、国際的な視点を入れること、(三)第一人者から新進気鋭まで、最前線で活躍する研究者に執筆を依頼し、執筆者に幅広い年齢層を排すること、である。こうした点を踏まえ、第一部古代、第二部中世、第三部近世のように通史的に排置し、そして文献学的テーマを第四部文献研究に排置した。

他分野との協業

日本の漢籍受容史は各時代の受容層、漢籍の形態など密接に聯関しており、これらを看過していては各時代相や文化を精確に把握できないであろう。ただ、このような課題は、単一の研究分野だけでは解明することは難しく、多分野との協業が必要不可欠であると思量される。それは本書の執筆者の研究分野の多彩さからも看取される。

多分野との協業と言う視点から見れば、本書の執筆者の研究分野は、中国思想・哲学、中国科学思想史、中国天文学史、中国文学、中国書誌学、中国古典文献学、日本古代史、日本中世史、日本中世文学、日本近世文学、日本漢学、日本書誌学、日本思想史、日本古代・中世文化史、国語学、医史学などであり、幅広い領域をカバーしている。本書は、今後、日本の古代から近世の漢籍受容史のテーマで協業を行う上で一つのモデルケースとなるだろう。

本書出版により、日本前近代の漢籍受容史研究の新たな地平を切り拓くことに繫がれば幸いである。

【著者】髙田宗平(たかだそうへい)

1977年生。総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻博士後期課程修了。博士(文学)。専門分野は日本古代中世漢籍受容史・漢学史、漢籍書誌学。

〔主な著作〕

『日本漢籍受容史―日本文化の基層―』(編、八木書店、2022年)

『日本古代『論語義疏』受容史の研究』(単著、塙書房、2015年)