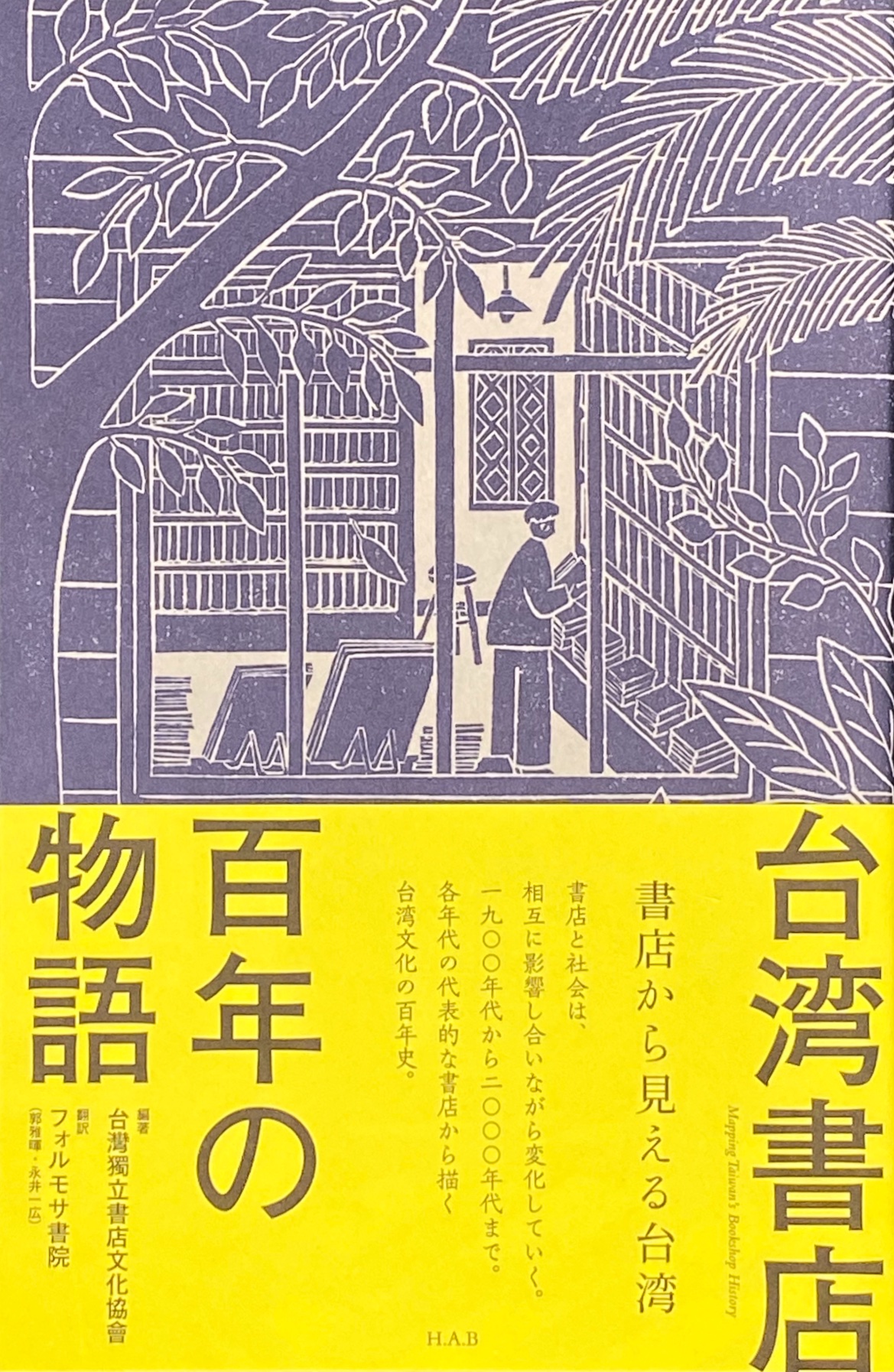

古書店が翻訳した「台湾書店百年の物語」。フォルモサ書院 永井一広 |

|

古書店が、なぜか翻訳をすることになった。

フォルモサ書院という古書店を大阪で開いてもう4年が過ぎた。店名を見て判る人にはすぐに判る。この書店が何を専門にしているのか。フォルモサとは、ポルトガル語で美しいという意味。何も雑居ビルの二階で営業している当店が美しい訳ではない。大航海時代にポルトガル人が台湾の島影の美しさから思わず叫んだ言葉が「フォルモサ」だったと言われている。以来、西洋の地図では台湾のことをフォルモサと記した。そして当店の専門はまさしく台湾の古本だ。当店が開業してまもなく、この「台湾書店百年の物語」の翻訳のお話しをいただいた。会社を辞めていきなり入った古本の世界。当時は右も左も分からないままに店を運営していた。古書組合での入札は修行経験のない私にとって、まさしく徒手空拳で、老舗の店主たちと入札という戦いに挑んでいた。もし一冊も落札できなければ、新たな入荷が全くできないのだ。やみくもに入札し、「絶対に落札してやる」と気合を入れすぎて高く入札して大赤字を出したり、逆にその反動でせこい入札をし、全く落札できず、手ぶらで空しく店にトボトボと帰ることもしばしば。正直、翻訳どころではない。ましてや私の中国語能力は甚だ怪しい。もう習って30年近くが経っていたからだ。だが、幸い私の妻が台湾人で本が好きときた。日本語も堪能だ。二人での共同翻訳ならなんとかできるのではないか。古本業の他に、何か別のチャンネルを持っておきたいと思っていた矢先だったこともあり、無謀を承知で翻訳をさせていただくことにしたのだ。そうして約三年の年月を要して翻訳を終えた。その間、なんとか店の方はつぶれずに済んでいる。 日本に限らないことだろうけれど、インターネットが普及し、人々に浸透するにつれ、出版・書店業界というのは年々活気が薄れていっている。それはある意味、時代の流れで仕方のないことだろうと誰しもが薄々は気づいている。新刊書店もそうだろうけれど、実は古本屋も気づいている。それでも台湾の書店にはまだ活気があるような気がする。特に独立書店と言われている個人で営業する書店は、どこか日本の書店とはひと味違う活気があるのだ。その違いをひと言で言えば、社会との繋がりを大切にし、書店なりの社会貢献を行おうとしている書店が多いと言えるかも知れない。言い換えれば社会運動を、書店を通じて行っているともいえる。本書でも紹介している台湾e店や南天書局は、中華民国としての台湾ではなく、「台湾」そのものがテーマの書店だ。特に南天書局は、日本時代の古い文献を後世に残すため、採算度外視で復刻版を作成し出版、販売することを使命としている。台湾では暑さと湿気で日本時代の古書の保存状態が甚だよくないからだ。また女書店はフェミニズムをテーマにした書店で、女性をテーマにした書籍の販売のほか、講演会や座談会を開催している。日本の感覚では、このような書店が経営的に利益を出して存続できるのだろうかと心配になるが、実際、女書店は何度か閉業の危機を迎え、今も決して経営は楽ではないだろう。まさしく人生を賭して書店を経営しているのだ。台湾の独立書店はこのように、何か社会的な使命を自ら負った書店が多いのも特徴だ。 また台湾映画「 日本の学校では教えない、かつての日本がひょっこり顔を出し、昔の台湾から現在の台湾を、「書店」という物語を通じて様々なことを教えてくれる本書が、これからの書店・出版業界の在り方について、何か小さなヒントにでもなれば翻訳者としては嬉しい限りだ。もちろん、古書業界の未来についても。  『台湾書店 百年の物語〜書店から見える台湾』 台湾独立書店文化協会 著/郭雅暉・永井一広 翻訳 発行元:エイチアンドエスカンパニー ISBN:978-4-9907596-9-8 定価:2200円+税 好評発売中! https://www.habookstore.com/ |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |